Das ist für mich eine der ikonischen Szenen des US-amerikanischen Horrorkinos Anfang der 70er Jahre: Leatherface, der Hüne mit einer aus den Häuten seiner Opfer gebastelten Maske vorm Gesicht, muss hinnehmen, dass Sarah Hardesty in letzter Sekunde seinem Kettensägenblatt entkommen ist. Wie von Sinnen führt er im Schein der aufgehenden Texas-Sonne ein groteskes Tänzchen mit seinem favorisierten Mordinstrument auf, während Sarah auf der Ladefläche des sie in Sicherheit bringenden Kleinwagens in einen wahren Schreikrampf verfällt. Dass Tobe Hoopers TEXAS CHAINSAW MASSACRE auf eine derart poetische Note endet – es ist einfach eine Augenweide, wie sich die Silhouette des Kettensägenkillers, seine Klamotten steif vor Blut und Schmutz, vom pittoresk-friedlichen Landschaftspanorama abhebt -, ist nur eine von vielen Qualitäten, die diesen lange Zeit zu Unrecht als vermeintlich stupiden Splatterfilm geschmähten Streifen auszeichnen. Gerade der spröde Realismus, mit dem Hooper zu Werke geht, überrascht mich bei jeder Sichtung erneut aufs Positive. Wo spätere Slasher eine unglaubwürdige Fluchtsequenz nach der andern abspulen, und ihre Protagonisten psychischen und physischen Strapazen aussetzen, bei denen jeder Mensch, der nicht nur auf Seiten eines Drehbuchs existiert, nach kurzer Zeit zusammenklappen würde, macht sich TEXAS CHAINSAW MASSACRE einen vergleichsweise beinahe schon unaufgeregten, schlichten Stil zu eigen. Sarahs vier männlichen Begleitern, darunter ihr gelähmter Bruder Franklin, wird von Leatherface ein Prozess gemacht, der so kurz ist, dass er in seiner Drastik erschreckt, und Sarah selbst entkommt ihren Peinigern zweimal recht glaubwürdig dadurch, dass sie sich, nicht ohne schwerwiegende Blessuren, aus offenen Fenstern stürzt. Wenn man einmal die Existenz einer kannibalistischen Redneck-Familie im tiefsten Texas als plausibel voraussetzt, muss sich kaum ein Erzähldetail von TEXAS CHAINSAW MASSACRE den Vorwurf gefallen lassen, dass es sich nicht genauso hätte zutragen können. Möglicherweise ist genau das die Stärke dieses kleinen, dreckigen Films: Dass ein geistig derangierter Koloss junge Frauen mit surrender Kettensäge durchs Unterholz hetzt, dabei handelt es sich um ein Szenario, dem Hoopers Film so wenig Überspitztes hinzudichtet, dass man es problemlos für bare Münze nehmen kann, eben weil es sich aus nichts weiter zusammensetzt als einer kreischenden, rennenden jungen Frau, einem amoklaufenden Schlächter und einem Wäldchen, in dem es so finster ist, dass man schon mal mit der Stirn gegen den Ast eines Baumes läuft.

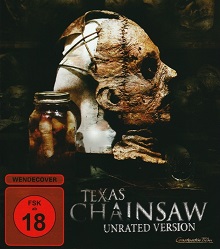

TEXAS CHAINSAW 3D erinnert an diese Qualitäten seines übermächtigen, vier Jahrzehnte zurückliegenden Vorgängers schon gleich in seinen ersten Minuten. Eine Collage aus einigen der nervenzehrenden Momente aus Hoopers Original läutet den dreidimensionalen Neuaufguss aber nicht nur ein, um das jüngere Publikum mit Ästhetik und Stil des Massakers von 1974 vertraut zu machen, ohne dass es eigenständige Blicke darauf werfen muss. Vielmehr folgt das Rekurrieren auf Leatherfaces ersten Leinwandauftritt ganz pragmatischen Gründen: TEXAS CHAINSAW 3D möchte genau dort ansetzen, wo sein Vorgänger aufgehört hat. All die zwischenzeitlich gedrehten Sequels und Remakes sind Geschichte. Unter den Teppich gekehrt wird Tobe Hoopers eigenes Sequel, das stellenweise gehörig groteske, meinen persönlichen Humor selten anvisierende oder gar treffende TEXAS CHAINSAW MASSACRE 2 von 1986, in dem Dennis Hopper den Menschenfresser-Clan als Ein-Mann-Armee in unterirdischen Stollensystemen ausbombt, ebenso wie der offizielle dritte Teil, der von Jeff Burr 1990 inszenierte LEATHERFACE: TEXAS CHAINSAW MASSACRE III, in dem Leatherfaces Familienstammbaum zwar Ergänzung durch einige neue Ästchen erfährt – darunter eine blutrünstige kleine Göre, eine ältere Dame mit künstlichem Luftröhrenausgang und der junge Viggo Mortensen -, die eigentliche Handlung aber weitgehend innovationslos zwischen Ingredienzien von Backwood-Horror, Teenie-Slasher und sogar Vietnam-Actionspektakel zirkuliert. Ebenso vergessen sind aber auch die inoffiziellen Ableger wie der Versuch Kim Henkels, seinerzeit Hoopers Drehbuch- und Produktions-Partner beim Originalfilm, seine eigene Parodie auf den Klassiker zu drehen – ein Versuch, der mit THE RETURN OF THE TEXAS CHAINSAW MASSACE (1994) eine derartige Bruchlandung erlebt, dass es mit ein paar zusammengedrückten Augen schon beinahe wieder unterhaltsam sein kann -, oder die reichlich unnötigen, sich selbstzweckhaft in Sudeleien suhlenden Remakes bzw. Prequels unter der Ägide des (leider) unvermeidlichen Michael Bay: TEXAS CHAINSAW MASSACRE (2003) und TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING (2006). Nichts also hiervon in vorliegendem Film, der einen Schlussstrich unter all diese Epigonen setzt, und noch einmal von Null beginnen möchte, nämlich dort, wo ich noch immer in einer der schönsten Schlussszenen des transgressiven Kinos schwelge: Leatherfaces morbides Tänzchen im ätherischen Glanz der Texas-Sonne.

Nach dem Vorspann begleiten wir einen afroamerikanischen Cop namens Sheriff Hooper (!) zum Anwesen der Sawyer-Familie, offenbar nur wenige Stunden, nachdem Sarah Hardesty gerade so mit dem Leben davongekommen ist, und Leatherface sein Kettensägenballett auf offener Landstraße aufgeführt hat. Während TEXAS CHAINSAW 3D demnach vordergründig um Kontinuität bemüht ist, erlaubt er sich, noch immer im Prolog, dann aber doch einige Freiheiten, die Fans des Originalfilms einigermaßen vor den Kopf stoßen dürften, und jetzt schon paradigmatisch auf den Punkt bringen, wie zerrissen der Streifen in seinem Innersten dahingehend ist, dem Original einerseits Rechnung tragen und es anderseits modernen Sehgewohnheit gemäß in die Gegenwart transferieren zu wollen. Die Sawyer-Familie, bei Hooper, neben Leatherface, noch aus dessen beiden Brüdern sowie dem scheintoten Großvater bestehend, hat unter der Regie von John Luessenhop erneut enormen Zuwachs bekommen. Eine ganze Sippschaft bärtiger, bärbeißiger Kerle – darunter übrigens auch Gunnar Hansen höchstpersönlich! – hat sich auf dem Anwesen verschanzt, und beantwortet Hoopers Verhandlungsangebot zwar zunächst mit mehr oder weniger verständigen Worten, den kurz darauf heranstürmenden Redneck-Mob, der den Sawyers endgültig den Garaus machen will, jedoch mit einem Kugelhagel. In dem blutigen Shootout kommt nur ein Mitglied des Sawyer-Clans lebend davon: Ein Säugling, den zu töten einer der selbstjustizierenden Rednecks nicht übers Herz bringt, und ihn stattdessen, wie einst Moses, an Kindes statt zu sich in die Familie nimmt. Wir können uns jetzt schon denken, wohin die Chose sich entwickeln wird: Etwa zwanzig Jahre später wird Heather Miller, wie das zur jungen Frau gereifte Mädchen inzwischen heißt, nicht nur mit der Information konfrontiert, dass ihre vermeintlich leiblichen white-trash-Eltern gar nicht blutsverwandt mit ihr sind, sondern erfährt zudem aus einem notariellen Schreiben vom Tod ihrer wirklichen Großmutter, die ihr das gesamte Sawyer-Anwesen als Alleinerbin vermacht hat. Kurzerhand bricht sie mit ihrem Freund Ryan sowie ihrer besten Freundin Nikki und deren Bettgefährten Carl in den Süden Texas auf, um mehr über sich selbst und das Vermächtnis herauszufinden, das ihr das Schicksal so unverhofft in den Schoß hat purzeln lassen. Wir wissen ebenfalls jetzt bereits: Natürlich ist Leatherface bei dem damaligen Massaker nicht gestorben, sondern hat all die Jahre als Einsiedler im Keller der Villa zugebracht, und natürlich wird die Ankunft seiner Cousine die Vergangenheit so kräftig aufrühren, dass bald wieder menschliche Körper und stotternde Kettensägen Verbindungen eingehen, die den Bildschirm rot färben.

Auffällig ist, wie sehr sich TEXAS CHAINSAW dabei einerseits beim Arsenal des klassischen Gruselkinos bedient, andererseits Versatzstücke aus dem Originalfilm in seine heterogene Melange rührt, und drittens auch noch den Versuch unternimmt, quasi die gesamte Historie des Slasher-Genres exemplarisch und en nuce nachzuzeichnen. Kommen wir zu ersterem: Schon die Prämisse von TEXAS CHAINSAW ist herrlich altbacken. Dass jemand von einem unbekannten Verwandten ein mysteriöses Haus erbt, das sich letztlich als voller Geheimgänge und furchtbarer Geheimnisse unter den Bodendielen erweist, dieses Motiv kann man noch bis in die Frühzeit des Horror-Genres, der europäischen gothic novel im 18.Jahrhundert, zurückverfolgen. Auch sonst geizt TEXAS CHAINSAW nicht mit Vertrautem. Wie in JAWS haben sich Bürgermeister und Sheriff des Örtchens, zu dem das Sawyer-Anwesen gehört, ständig in den Haaren, und wie in Fulcis PAURA NELLA CITTÀ DIE MORTI VIVENTI bekommt unsere Heldin, die sich zwischenzeitlich in einem Sarg versteckt hat, es durch dessen Deckel hindurch mit einer tödlichen Waffe zu tun, die sie aus diesem herauszuschneiden bemüht. Die Gefriertruhe, aus der im Original eins von Leatherfaces Opfern wie ein Springteufelchen hüpft, ist genauso wieder am Start wie der Anhalter, den die Freunde zu Beginn mitnehmen, der sich aber nicht, wie bei Hooper, als Mitglied der Kannibalen-Familie entpuppt, sondern als ordinär Dieb, der die Abwesenheit von Heather & Co. nutzt, um erstmal die wertvollsten Einrichtungsgegenstände der Villa in die eigene Tasche zu räumen. Dass die Handlung sich zwischendurch – übrigens eine dermaßen lächerliche Szene, dass ich mir nicht sicher bin, ob da nicht absichtlich die Grenze zur Selbstpersiflage überschritten werden sollte – auf einen Rummelplatz verlagert, wo Leatherface Heather bis in die Waggons eines Riesenkarussells hinein hetzt, könnte wiederum glatt als kleiner Hofknicks vor Hoopers etwas unterschätztem vierten Spielfilm FUNHOUSE durchgehen. Nicht zuletzt haben die Verantwortlichen neben Gunnar Hansen auch noch Marilyn Burns, die Hauptdarstellerin des Originals, für eine winzige Rolle verpflichtet: Als Heathers Großmutter darf sie in einer Rückblende einen Brief kritzeln, und später, ausgebuddelt von ihrem Neffen, als modriger Leichnam in einem Sessel herumliegen.

Daneben hält sich TEXAS CHAINSAW aber auch nicht damit zurück, sich bei einem jungen Publikum anzubiedern, und abzugasen, was sich im Horror-Kino des neuen Jahrtausends als Konventionen herausgebildet hat. Damit kommen wir zu einer weiteren Stärke von Hoopers ursprünglichem Kettensägenmassaker. Obwohl Zensoren und Jugendschützer das Texanische Blutgericht seit jeher als stumpfe Gewaltorgie brandmarkten, könnten die Realität und ihr Urteil nicht ferner voneinander liegen. Gerade weil Hooper in seinem Film nicht etwa schonungslos mit der Kamera auf die Metzeleien draufhält, sondern sie mittels geschickter Kameraperspektiven kaschiert, bzw. sie allein von der Montage ausagieren lässt, entfaltet dieser, meiner Meinung nach, sein noch immer ungebrochen verstörendes Potential. Kein billiger Splattereffekt, keine selbstzweckhafte Sudelei, kein semi-pornographisches Zurschaustellen von Körperdekonstruktionen kann einem Jahrzehnte später das Vergnügen an der perversen Grundstimmung dieses Werks verleiden. Schön zeigt das nicht zuletzt die Art und Weise, wie Hooper auf die Schlachthausthematik anspielt. Zwar werden, als Sarah und ihre Freunde an einem solchen vorbeifahren, kurz Aufnahmen von auf ihren Tod wartenden Rinder gegengeschnitten, doch erst der Anhalter, den unsere Helden aufgabeln und der sich als ein Sawyer herausstellt, konfrontiert sie mit Photographien gehäuteter, ausblutender Schlachttiere – jedoch so weit weg von der Kameralinse, dass es erneut bei einer bloßen Ahnung bleibt, und der voyeuristische Blick nicht wirklich was zu fassen kriegt. Von solchen Subtilitäten, die das Explizite zwar zeigen, aber in einer Weise, die es ganz bewusst außerhalb der direkten Rezipienten-Affizierung platzieren, ist freilich in TEXAS CHAINSAW 3D nicht viel zu spüren. Wenn die Körper der Freunde unserer Heldin mit der Kettensäge in Kontakt treten, dann spritzt das Blut meterhoch und literweise, und der Fleischerhaken, von dem wir im Original nie direkt sehen, wie er sich zwischen hilflose Schulterblätter gräbt, darf gleich in mehreren Großaufnahmen seine Penetration von Haut und Fleisch vollziehen. Da passt es nur, dass der Film Heather und ihre Gefolgschaft oft und gerne sexualisiert – sei es nun, indem das Sixpack ihres Lebensabschnittspartners, der übrigens in einem völlig überflüssigen Subplot ein Techtelmechtel mit ihrer besten Freundin anfangen muss, ins rechte Licht gerückt wird, oder dadurch, dass Heather-Darstellerin Alexandra Daddario gefühlt den ganzen Film über in einem bauchfreien Top herumläuft. Die leisen Töne sind TEXAS CHAINSA 3Ds Stärken nicht – und schon gar nicht hat der Streifen das Talent, Anachronismen weiträumig zu umschiffen. In einer ellenlangen Szene, in denen einer von Sheriff Hoopers Cops das Sawyer-Anwesen durchstreift, überträgt er seine room-tour live per Smartphone-Kamera in die Polizeizentrale. Wohlgemerkt in einem Film, der, wenn mich meine Mathekenntnisse nicht völlig verlassen haben – Heather ist zu Beginn, d.h. im Jahre 1974 ein Säugling, und später nicht viel älter als Mitte Zwanzig, mit Sicherheit nicht Ende Dreißig, wie sie es sein müsste, wenn vorliegender Film im Jahr seines Erscheinens angesiedelt sein sollte! - frü-hestens Anfang und allerspätestens Mitte der 90er spielen dürfte.

Interessanter ist da schon, wie sich im Laufe des Films die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschieben. Wohl niemand wird im Original-Film mit der Figur des Leatherface mitfiebern. Unter der Regie Hoopers ist dieses Kleinkind im Körper eines bulligen Erwachsenen das Grauen schlechthin, und faktisch ohne jeden menschlichen Charakterzug. In der ersten Hälfte von TEXAS CHAINSAW ändert sich daran zunächst nichts. Einmal losgelassen, tut Leatherface, was man von ihm erwartet: Grundlos abschlachten, was ihm vor die Sägeblätter gerät. Je mehr Heather (und mit ihr wir) über ihre eigene Vergangenheit, ihre Familie, das Blut, das in ihr fließt, herausfindet desto sympathischer wird uns ihr Cousin – bis wir uns am Ende selbst dabei überraschen, wie wir ihn dabei anfeuern, dass er dem Bürgermeister und seinen Handlanger, die ihn zu lynchen beabsichtigen, das verbliebene Leben zur schmerzlichen Hölle mache. Recht klug rezipiert TEXAS CHAINSAW 3D damit einen Paradigmenwechsel im Slasher-Film selbst. Während in Hoopers TEXAS CHAINSAW MASSACRE, in Sean Cummings FRIDAY THE 13TH oder Carpenters HALLOWEEN noch klar definiert ist, wem unsere Empathie gelten soll, weichen diese Sicherheiten zunehmend auf, je mehr Einträge die jeweilige Filmserie erfährt. Irgendwann ist es Freddy, ist es Michael Myers, ist es Jason, mit dem sich der Betrachter identifizieren soll und identifiziert, und die Halbwüchsigen, die von diesen oder anderen Gestalten postmodernen Spuks malträtiert werden, sind endgültig zum Kanonenfutter verkommen – zu Rindern, deren Stirne auf das möglichst virtuos gehandhabte Bolzenschussgerät warten. Heathers Wechsel der Seiten – vom Schlachtvieh zum Schlachter – ist Ausdruck genau dieser Entwicklung. Am Ende, nachdem selbst der Sheriff ihre Morde zu decken bereit ist, bringt sie ihren Cousin zurück in seinen Keller, verschließt ihn dort und nimmt als neue Hausherrin Platz im Sawyer-Anwesen – eine imperiale Geste, die einer Sarah Hardley nie vergönnt gewesen ist.

So viel es in TEXAS CHAINSAW an Querverweisen, halbwegs intelligenten Meta-Aussagen und absolut bekloppten Nachlässigkeiten – ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass man in einem Film, der in der ersten Hälfte der 90er spielen soll, minutenlang mit einem modernen Smartphone herumfuchtelt! – zu entdecken gibt, so schal ist das Ergebnis dann aber doch, und selbst wenn einem in 3D Kettensägen und Leichenteile um die Ohren fliegen, kann vorliegender Film seinem übermächtigen Vorläufer freilich nicht mal ein Gläschen stilles Wasser reichen.