bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Moderator: jogiwan

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Tatort: Stille Nacht

„Absolut keiner mag ,Last Christmas‘!“

Für „Stille Nacht“, den sechsten Fall des Bremer Ermittlerinnen-Duos Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram), führte „Tatort“-Routinier Sebastian Ko zum zweiten Mal an der Hansestadt Regie. Von November bis Dezember 2023 verfilmte er ein Drehbuch Daniela Baumgärtls und Kim Zimmermanns, das einen Todesfall mit einem Familiendrama in weihnachtlichem Ambiente verquickt. „Stille Nacht“ wurde am 7. Dezember 2024, also genau ein Jahr und einen Tag nach Abschluss der Dreharbeiten, erstausgestrahlt.

„Manchmal vergisst man, dass man ‘n Körper hat…“

Familie Wilkens feiert im großzügigen Kapitänshaus am Deich Weihnachten: Kapitän Hendrik Wilkens (Matthias Freihof, „All You Need“) und sein Mann Bjarne (Rainer Sellien, „Der Usedom-Krimi“) haben eingeladen und die erwachsenen Kinder Fabienne (Pia Barucki, „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“) und Marco (Robert Höller, „Wut“) sowie Schwiegertochter Nahid (Rana Farahani, „9 Tage wach“) kamen. Fabienne brachte zudem den philippinischen Matrosen Andy Malinao (Jernih Agapito) mit, dessen Schiff gerade in Bremen ankert. Am nächsten Morgen jedoch wird Hendrik erschossen im Souterrain aufgefunden. Er habe früher als die anderen ins Bett gehen wollen, und wegen der „Last Christmas“-Karaoke will niemand etwas gehört haben. Dies kommt den Kommissarinnen der Mordkommission, Liv Moormann und Linda Selb, seltsam vor, wenngleich gerade eine Einbruchswelle grassiert und das Kellerfenster eingeschlagen wurde…

„Niemand in dieser Scheißfamilie erzählt mir hier irgendwas!“

Ein Weihnachts-„Tatort“ und Familiendrama zugleich, der zudem zur Normalisierung homosexueller Ehen beiträgt. Wir erfahren, dass Hendrik Kinder hat, deren Mutter verstorben ist, aber schon seit Langem mit einem Mann verheiratet ist. Punkt. Dieser Umstand wird in keiner Weise exotisiert und wird auch nichts mit der Auflösung des Falls zu tun haben. Also rasch weiter zu eben diesem: Eine Art False Scare im Prolog geht nahtlos in die weihnachtliche Idylle der Familie über. Innerhalb eines toll gemachten Schneekugeleffekts wird der Titel dieses „Tatorts“ eingeblendet. Es wird heimelig. Als Kontrast dienen zunächst die Ermittlerinnen, die Feiertagsdienst schieben und in ihrem Büro über Weihnachten lästern. Der Mord, Totschlag oder was auch immer genau passiert ist wird nicht gezeigt, ein Überblendeffekt offenbart den Leichnam auf dem Fußboden.

„Ich liebe meine Familie, aber ich liebe auch meine geistige Gesundheit!“

Dass es sich bei der Erwähnung der Einbruchserie um einen roten Hering handelt, riecht man zehn Meter gegen den Wind, wodurch man sich aber gut aufs klassische Whodunit? und die Motivrätselei konzentrieren kann. Verschiedene Theorien der Ermittlerinnen werden visualisiert durchgespielt – ein gelungener Kniff, der die Dialoglastigkeit reduziert und das Medium Film besser nutzt. Ein weiteres Medium sind die Bilder der neuen 360°-Kamera, von der Selb ganz fasziniert ist und anhand derer sie den Tatort in aller Ruhe auf der Wache untersucht. Tatsächlich liefert diese Technik den entscheidenden Hinweis, der einen Einbruch ausschließen lässt. Damit bietet dieser „Tatort“ nicht uninteressante Einblicke in aktuelle Ermittlungsmethoden. Eine ganze Weile zeigt „Stille Nacht“ parallel die stattfindende Ermittlungsarbeit und den Umgang der Familie mit dem, was vorgefallen ist. Erwartungsgemäß bekommt die Familienidylle dabei einige Risse. Selb bricht aus der Spuren- und Hinweissuche und auch aus ihrer angestammten Rolle aus, als sie im Seemannsheim mit ausländischen Seemännern feiert und sogar Mariah Careys Weihnachtshit singt. Etwaige Klischees wie etwa jenes, dass Selb im weiteren Verlauf der Feier belästigt werden würde, bleiben aus, Ressentiments werden nicht bedient.

Der eigentliche Fall bekommt etwas mehr Würze, als sich – wenn auch ungewöhnlich spät – herausstellt, dass Matrose Andy nicht wirklich so heißt und zudem von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Anzahl der Verdächtigen ist unabhängig davon hoch und sogar ein Cold Case scheint mit diesem Fall in Verbindung zu stehen. Was wirklich geschehen ist, dröseln Rückblenden am Schluss auf. Bis dahin spielt „Stille Nacht“ zu großen Teilen in Hendriks Kapitänshaus, während einer kurzen Verfolgung bekommt man aber etwas vom Bremer Ostertorviertel zu sehen. Sängerin Helen Schneider heuerte als Rechtsmedizinerin Edda Bingley in Bremen an, wo die Herausforderung anscheinend eine versöhnliche, weihnachtliche Geschichte über Schuld und Vergebung war, die trotzdem einen oder mehrere Tote auffährt und Anlass für einen kniffligen Kriminalfall ist. Dieser Spagat ist über weite Strecken gelungen, wenngleich man das vom Vorweihnachtsstress geplagte Publikum keinem allzu aufregenden Nervenkitzel aussetzt. Der anfängliche Anflug von Zynismus – es waren tatsächlich Hendriks „last Christmas“ – wird rasch fallengelassen, die musikalische Untermalung mit diversen Weihnachtsliedern indes beibehalten. Auch ausufernde Melodramatik verkneift man sich, gut und zuweilen emotional geschauspielert ist’s dennoch.

Kann man so machen und war vielleicht schwieriger zu realisieren, als es sich fürs Publikum anfühlt.

„Absolut keiner mag ,Last Christmas‘!“

Für „Stille Nacht“, den sechsten Fall des Bremer Ermittlerinnen-Duos Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram), führte „Tatort“-Routinier Sebastian Ko zum zweiten Mal an der Hansestadt Regie. Von November bis Dezember 2023 verfilmte er ein Drehbuch Daniela Baumgärtls und Kim Zimmermanns, das einen Todesfall mit einem Familiendrama in weihnachtlichem Ambiente verquickt. „Stille Nacht“ wurde am 7. Dezember 2024, also genau ein Jahr und einen Tag nach Abschluss der Dreharbeiten, erstausgestrahlt.

„Manchmal vergisst man, dass man ‘n Körper hat…“

Familie Wilkens feiert im großzügigen Kapitänshaus am Deich Weihnachten: Kapitän Hendrik Wilkens (Matthias Freihof, „All You Need“) und sein Mann Bjarne (Rainer Sellien, „Der Usedom-Krimi“) haben eingeladen und die erwachsenen Kinder Fabienne (Pia Barucki, „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“) und Marco (Robert Höller, „Wut“) sowie Schwiegertochter Nahid (Rana Farahani, „9 Tage wach“) kamen. Fabienne brachte zudem den philippinischen Matrosen Andy Malinao (Jernih Agapito) mit, dessen Schiff gerade in Bremen ankert. Am nächsten Morgen jedoch wird Hendrik erschossen im Souterrain aufgefunden. Er habe früher als die anderen ins Bett gehen wollen, und wegen der „Last Christmas“-Karaoke will niemand etwas gehört haben. Dies kommt den Kommissarinnen der Mordkommission, Liv Moormann und Linda Selb, seltsam vor, wenngleich gerade eine Einbruchswelle grassiert und das Kellerfenster eingeschlagen wurde…

„Niemand in dieser Scheißfamilie erzählt mir hier irgendwas!“

Ein Weihnachts-„Tatort“ und Familiendrama zugleich, der zudem zur Normalisierung homosexueller Ehen beiträgt. Wir erfahren, dass Hendrik Kinder hat, deren Mutter verstorben ist, aber schon seit Langem mit einem Mann verheiratet ist. Punkt. Dieser Umstand wird in keiner Weise exotisiert und wird auch nichts mit der Auflösung des Falls zu tun haben. Also rasch weiter zu eben diesem: Eine Art False Scare im Prolog geht nahtlos in die weihnachtliche Idylle der Familie über. Innerhalb eines toll gemachten Schneekugeleffekts wird der Titel dieses „Tatorts“ eingeblendet. Es wird heimelig. Als Kontrast dienen zunächst die Ermittlerinnen, die Feiertagsdienst schieben und in ihrem Büro über Weihnachten lästern. Der Mord, Totschlag oder was auch immer genau passiert ist wird nicht gezeigt, ein Überblendeffekt offenbart den Leichnam auf dem Fußboden.

„Ich liebe meine Familie, aber ich liebe auch meine geistige Gesundheit!“

Dass es sich bei der Erwähnung der Einbruchserie um einen roten Hering handelt, riecht man zehn Meter gegen den Wind, wodurch man sich aber gut aufs klassische Whodunit? und die Motivrätselei konzentrieren kann. Verschiedene Theorien der Ermittlerinnen werden visualisiert durchgespielt – ein gelungener Kniff, der die Dialoglastigkeit reduziert und das Medium Film besser nutzt. Ein weiteres Medium sind die Bilder der neuen 360°-Kamera, von der Selb ganz fasziniert ist und anhand derer sie den Tatort in aller Ruhe auf der Wache untersucht. Tatsächlich liefert diese Technik den entscheidenden Hinweis, der einen Einbruch ausschließen lässt. Damit bietet dieser „Tatort“ nicht uninteressante Einblicke in aktuelle Ermittlungsmethoden. Eine ganze Weile zeigt „Stille Nacht“ parallel die stattfindende Ermittlungsarbeit und den Umgang der Familie mit dem, was vorgefallen ist. Erwartungsgemäß bekommt die Familienidylle dabei einige Risse. Selb bricht aus der Spuren- und Hinweissuche und auch aus ihrer angestammten Rolle aus, als sie im Seemannsheim mit ausländischen Seemännern feiert und sogar Mariah Careys Weihnachtshit singt. Etwaige Klischees wie etwa jenes, dass Selb im weiteren Verlauf der Feier belästigt werden würde, bleiben aus, Ressentiments werden nicht bedient.

Der eigentliche Fall bekommt etwas mehr Würze, als sich – wenn auch ungewöhnlich spät – herausstellt, dass Matrose Andy nicht wirklich so heißt und zudem von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Anzahl der Verdächtigen ist unabhängig davon hoch und sogar ein Cold Case scheint mit diesem Fall in Verbindung zu stehen. Was wirklich geschehen ist, dröseln Rückblenden am Schluss auf. Bis dahin spielt „Stille Nacht“ zu großen Teilen in Hendriks Kapitänshaus, während einer kurzen Verfolgung bekommt man aber etwas vom Bremer Ostertorviertel zu sehen. Sängerin Helen Schneider heuerte als Rechtsmedizinerin Edda Bingley in Bremen an, wo die Herausforderung anscheinend eine versöhnliche, weihnachtliche Geschichte über Schuld und Vergebung war, die trotzdem einen oder mehrere Tote auffährt und Anlass für einen kniffligen Kriminalfall ist. Dieser Spagat ist über weite Strecken gelungen, wenngleich man das vom Vorweihnachtsstress geplagte Publikum keinem allzu aufregenden Nervenkitzel aussetzt. Der anfängliche Anflug von Zynismus – es waren tatsächlich Hendriks „last Christmas“ – wird rasch fallengelassen, die musikalische Untermalung mit diversen Weihnachtsliedern indes beibehalten. Auch ausufernde Melodramatik verkneift man sich, gut und zuweilen emotional geschauspielert ist’s dennoch.

Kann man so machen und war vielleicht schwieriger zu realisieren, als es sich fürs Publikum anfühlt.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück

„Ich brauche kein Blind Date! Besonders nicht mit einer verbal inkontinenten alten Jungfer, die raucht wie ein Schlot, säuft wie ein Loch und sich anzieht wie ihre Mutter!“

Das in britisch-französisch-US-amerikanischer Koproduktion entstandene Kinodebüt der britischen Regisseurin Sharon Maguire ist die Verfilmung des Bestseller-Romans „Schokolade zum Frühstück“ der Autorin Helen Fielding, die mit dem vorangestellten Titelzusatz „Bridget Jones“ im Jahre 2001 die Lichtspielhäuser füllte. Die romantische Komödie wurde zu einem großen Erfolg.

„Ein sehr schlechter Start ins neue Jahr...“

Die Verlagsmitarbeiterin Bridget Jones (Renée Zellweger, „Texas Chainsaw Massacre – Die Rückkehr“) lebt in London und ist unfreiwillig alleinstehend. Am Neujahrstag beschließt sie, dass sich das ändern muss. Sie sehnt sich nach einer Beziehung mit ihrem Chef, dem Schönling Daniel Cleaver (Hugh Grant, „Notting Hill“), doch der scheint von seiner Anfang dreißigjährigen, ein wenig pummeligen, trinkenden und rauchenden Angestellten nichts über den beruflichen Alltag Hinausgehende wissen zu wollen. Als es ihr trotzdem gelingt, ihn auf sich aufmerksam zu machen und sich auf eine Affäre mit ihm einlässt, ist sie blind für Daniels schlechte Eigenschaften wie seine Selbstverliebtheit und seinen ausgeprägten Machismo. Rechtsanwalt Mark Darcy (Colin Firth, „Tatsächlich... Liebe“), ein alter, etwas hochnäsiger und langweiliger Freund aus Kindheitstagen, mit dem ihre Mutter (Gemma Jones, „Paperhouse – Alpträume werden wahr“) sie bereits zu verkuppeln versuchte, scheint nach einer herben Enttäuschung mit Daniel doch noch eine Option zu werden – allerdings scheint auch ausgerechnet jetzt Daniel ein ernsthaftes Interesse an ihr zu entwickeln…

Romantic Comedy ist für gewöhnlich alles andere als mein bevorzugtes Filmgenre. Wenn einer dieser in der Regel austauschbaren Filme aber zu einem popkulturellen Phänomen avanciert und lange im kollektiven Gedächtnis bleibt, kann man schon mal einen Blick riskieren – und sei es nur, um eine Bildungslücke zu stopfen. Die Texanerin Renée Zellweger schaffte sich für ihre Rolle eigens 25 Pfund Körpergewicht drauf und führt auch als Off-Sprecherin durch die Handlung. Jede Szene wird von ihr offscreen erläutert, einmal sogar per Texteinblendung. Sie liest gewissermaßen aus Bridgets Tagebuch, das die Grundlage der vom Neujahrstag bis zur Weihnachtszeit reichenden Handlung bildet. Bridget Jones ist herrlich unperfekt und scheint von Fettnäpfchen magisch angezogen zu werden, ist zugleich aber auch süß, charmant und ein liebenswerter Charakter. Der Humor speist sich aus typisch britischem, etwas derberem, aber auch leiserem, subtilerem Witz, Situationskomik, Slapstick-Einlagen und Screwball-Dialogen – und lässt über manch vorhersehbare dramaturgische Entwicklung hinwegsehen.

Als sich der von Hugh Grant gegen dessen übliches Rollenklischee gespielte Daniel als Vielweiberer entpuppt, fühlt man tatsächlich mit der Protagonistin. Die Handlung stiehlt sich jedoch etwas arg konfliktfrei aus der Affäre, indem sich Daniels Frau rechtzeitig von ihm trennt. Dass die „ewige Single“ Bridget plötzlich zwischen zwei Kerlen steht, was sogar eine wüste Schlägerei zur Folge hat, ist eine amüsante Entwicklung, in deren Anschluss dann doch alles ganz anders kommt. Man fiebert mit, wünscht sich, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, und hängt dann doch wieder am Haken der gar nicht mehr so vorhersehbaren Dramaturgie. Allerdings überspringt die Narration gegen Ende, wie ihr Partner in spe sich letztlich zu ihren Gunsten entscheidet, und produziert damit eine irritierende Leerstelle. Dass die Handlung in einer Welt spielt, in der man sich ständig auf Empfängen und Stehpartys trifft, ist zumindest gewöhnungsbedürftig und wirkt auf mich etwas befremdlich. Ärgerlich prüde wird’s, wenn Bridget sogar beim Sex ihren Büstenhalter anbehält. Dass die Schriftsteller Salman Rushdie, Jeffrey Archer und Julian Barnes sich selbst in kurzen Gastauftritten spielen, ist wiederum ein nettes Gimmick, und wie Bridget am Schluss in Unterwäsche durch den Schnee rennt, ein schönes Bild. Die Figur Bridget Jones wird bei allem aber weder auf unangenehme Weise vorgeführt noch übertrieben sexualisiert oder frauenfeindliche Weise klischeesiert.

Unterm Strich ist „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ ein gut geeigneter Neujahrs- und Wohlfühlfilm nach einer vielleicht etwas langen Silvesterfeier – ob allein oder mit der Partnerin respektive dem Partner.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

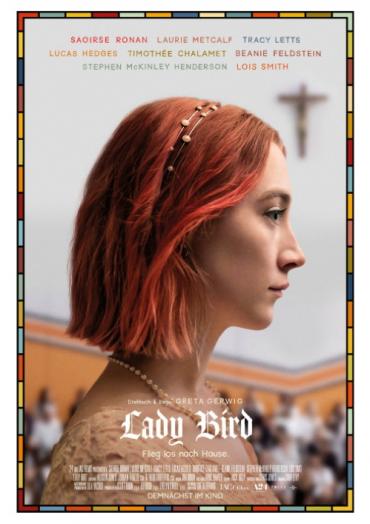

Lady Bird

„Ich würd' so gerne irgendwas erleben!“

Die US-Amerikanerin Greta Gerwig, die zuvor in erster Linie als Schauspielerin und Drehbuchautorin in Erscheinung getreten war und den im Jahre 2008 veröffentlichten „Nights and Weekends“ zusammen mit Joe Swanberg inszeniert hatte, schrieb und inszenierte mit „Lady Bird“ ihr Debüt als alleinige Regisseurin. Die Coming-of-Age-Dramödie mit autobiographischen Zügen kam 2017 in die Kinos und traf, gemessen am Einspielerfolg und den guten Kritiken, ins Schwarze.

„Ich bin nicht fünf!“

Christine McPherson (Saoirse Ronan, „Grand Budapest Hotel“) ist 17 Jahre jung und wächst zusammen mit ihrer Doppelschichten als Krankenschwester schiebenden Mutter Marion (Laurie Metcalf, „Scream 2“) und ihrem arbeitslos gewordenen Vater Larry (Tracy Letts, „The Big Short“) im kalifornischen Sacramento auf. Es ist das Jahr 2002 und Christine, die sich den Namen Lady Bird gegeben hat, will nach ihrem Schulabschluss im nächsten Jahr nur noch weg, am liebsten irgendwo an die Ostküste, um zu studieren. Ihre Mutter, zu der sie ein ambivalentes Verhältnis hegt, ist davon wenig begeistert und zudem viel mit ihren Alltagssorgen beschäftigt. Lady Bird hingegen lässt sich auf erste Liebschaften ein und versucht, zu einer eigenen Identität mit eigenen Erfahrungen, Plänen und Ansichten zu finden, für die es ihr im kalifornischen Hinterland zu eng und zu trist wird…

„Sind eben nicht alle von Natur aus glücklich...“

Ihren Film eröffnet Gerwig mit einem Joan-Didion-Zitat in Form einer Texttafel. Die Szene, in der sich Lady Bird nach einer Meinungsverschiedenheit mit ihrer Mutter aus dem fahrenden Auto wirft, wurde ikonisch und ist Ausdruck adoleszenter Rebellion, die Lady Birds derzeitigen Lebensabschnitt bestimmt. Gerwig gelingt es dabei, sämtliche Klischees zu umschiffen und trotz Coming-of-Age-Prämisse eine authentisch und realitätsnah anmutende Geschichte zu erzählen, woran auch ihre fabelhafte Hauptdarstellerin großen Anteil hat. Auf dem Weg zu einem sehr versöhnlichen Ende, der aus dem Film eben gerade kein schwerverdauliches Drama macht, lernt man sie kennen, erkennt vielleicht – insbesondere, aber nicht nur wenn man weiblichen Geschlechts ist – Stationen und Situationen der eigenen Jugend wieder (inklusive eines fürchterlich unspektakulären und unbefriedigenden ersten Sexerlebnisses) oder kann sich in ihre Mutter hineinversetzen, was den Film auch für ganz andere Altersgruppen sehenswert macht.

Der Realismus speist sich dabei nicht nur aus den Verhaltensweisen der Figuren, sondern auch aus dem gezeichneten sozialen Umfeld, das nicht nur, aber eben auch von Existenzsorgen geprägt ist. Die vielen gedeckten Farben, mit denen die Bilder arbeiten, erzeugen allem Humor, dem auch Raum gegeben wird, zum Trotz eine melancholische Grundstimmung, die perfekt zur post-grungigen Selbstwahrnehmung und zum Weltbild der Protagonistin passt. Die konsequent weibliche Perspektive des Films rückt ihn in die Nähe feministischen Kinos, ohne dabei plakativ kämpferisch zu agitieren, und lässt Lady Bird eine positive, aber nicht heroisierende oder allzu idealisierende Vorbildfunktion angedeihen. Ein vielleicht auf den ersten Blick etwas unspektakulärer, aber sehr sorgfältig gemachter Film mit Langzeiterinnerungswert.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Elves

„Ab heute sind wir drei die Antiweihnachtsschwestern!“

US-Regisseur Jeffrey Mandels („Thunder Tronic“) erste von nur drei abendfüllenden Regiearbeiten ist der Weihnachtshorrorheuler „Elves“, eine im Jahre 1989 veröffentlichte Direct-to-Video-Produktion.

„Ich seh‘ gern nackte Frauen!“

Kirsten (Julie Austin, „Fatal Exposure“) schert sich wenig um die Verbote, die ihr Großvater (Borah Silver, „Die Klapperschlange“) ausgesprochen hat, und besucht zusammen mit zwei Freundinnen in der Weihnachtszeit den nahegelegenen Wald, wo sie sich gegen Weihnachten verschwören. Als Kirsten sich an der Hand verletzt, tropft ihr Blut auf den Waldboden und erweckt unbemerkt eine Kreatur zum Leben – einen Elf, der, wie sich herausstellen wird, die Folge eines Experiments ist, mit dem Nazis einst eine neue Herrenrasse kreieren wollten. Dieser hat es nun auf Kirsten abgesehen, da er sich mit ihr paaren will, und hinterlässt dabei eine tödliche Spur der Verwüstung. Weshalb lebt Kirsten eigentlich mit ihrer strengen Mutter (Deanna Lund, „Dr. Goldfoot und seine Bikini-Maschine“) und ihrem Großvater zusammen, wo sind Vater und Oma? Dieses und andere Rätsel zu klären, tritt Santa-Claus-Lookalike Mike McGavin (Dan Haggerty, „Der Mann in den Bergen“) an, der zufällig in den ganzen Schlamassel hineingerät…

„Der Nikolaus ist geil auf dich!“

Im Vorspann zerbricht bedeutungsschwanger eine Weihnachtsbaumkugel. Neben ihrem herrischen Opa, der es gar nicht leiden kann, wenn Kirsten verbotenerweise in den Wald geht oder in seinen Büchern stöbert, und ihrer wenig bis gar nicht liebevollen Mutter gehört auch ein frecher kleiner Bruder (im Turtles-Schlafanzug) zur Familie. In verschwommener Point-of-View-Perspektive sehen wir den Elf (es wird der einzige des Films bleiben, der Titel ist eine Mogelpackung) zunächst durch den Wald und später das Haus der Familie und die Kleinstadt schleichen. Er geht auf besagten Bruder los, sein erstes Todesopfer wird jedoch der Kirsten belästigende, koksziehende Kaufhaus-Nikolaus. Die Mutter ertränkt derweil die Familienkatze im Klo. Der heruntergekommene McGavin entdeckt ein Symbol auf dem Fußboden und findet in der Bücherei gleich eine Erklärung – ja nee, is‘ klar. Bald darauf ist er der Elfensekte auf der Spur. Die drei Mädels strapsen sich für die Jungs auf, mit denen sie im Kaufhaus nach Ladenschluss heimlich feiern wollen, doch die Elfensektennazis (oder so) sprengen die Party. Anschließend erfährt Kirsten, dass sie im Rahmen eines Experiments gezeugt wurde.

„Als Nikolaus hat man’s nicht leicht…“

Klingt schräg? Ach was. Die Geschichte wird sogar noch wirrer und hanebüchener, während der krauchende Elf nicht sonderlich beeindruckend – und vor allem weit entfernt von einer „Herrenrasse“ – aussieht. Die Dialoge sind herrlich beknackt, beispielsweise wenn Kirsten mit ihrer Katze spricht. Statt Google & Co. befragen zu können, stiefelte man damals kurzerhand in eine Bibliothek, in der einen schon ein allwissender Professor erwartete, der aus dem Stand zu einem abstrusen Thema wie Gruselelfen referiert. Der Härtegrad ist bis auf wenige Gewaltspitzen nicht sonderlich hoch und wäre so oder so kaum ernstzunehmen. Für etwas nackte Haut sorgt die Mutter in der Badewanne. Das Finale ist etwas arg dunkel, sodass sich kaum etwas erkennen lässt, was aber auch der miesen Bildqualität der Schröder-DVD geschuldet sein kann. Es mündet in eine kitschig-psychedelische, frisch aus dem C64 kommende Spezialeffektorgie am Schluss. Der Epilog wirft – wie der ganze Film – mehr Fragen auf, als er beantwortet – z.B. jene, wie zur Hölle Dan Haggerty in dieses No-Name-Ensemble geraten ist.

„Doktor, sagen Sie mir: Worauf läuft das hinaus?!“

„Elves“ ist so etwas wie der „Troll 2“ unter den Weihnachtsfilmen, wenn auch in langatmiger, weshalb ich ihn einem Trash-affinen Publikum ans Herz legen möchte. Dazu etwas Spekulatius, ein paar Nüsse und ‘ne Kanne Glühwein.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Die Peanuts: Fröhliche Weihnachten

„Ich bin Weihnachten immer niedergeschlagen…“

Bis ins Jahr 1965 hinein blieben Charles M. Schulz „Peanuts“ eine reine Print-Comicreihe – von einem Auftritt in einem Werbespot einmal abgesehen. Dann aber kam eine Anfrage des US-Fernsehsenders CBS nach einem Zeichentrick-TV-Special für die Vorweihnachtszeit. In Windeseile schrieb und zeichnete Schulz ein solches und ließ es von Regisseur Bill Melendez und dessen Team in Trickfilmform bringen. Wenngleich sowohl Schulz und Melendez als auch CBS das Ergebnis eher kritisch sahen und sehr skeptisch waren, geriet die Erstausstrahlung zu einem solchen Erfolg, dass der 25-minütige Film seither jährlich wiederholt wird – und eine Menge „Peanuts“ im US-TV folgen sollten.

Die nicht übermäßig fokussiert wirkende Handlung stellt dennoch unverkennbar Charlie Brown in ihren Mittelpunkt, der mit der Kommerzialisierung des Weihnachtsfests hadert, die sich auch in seinem Freundes- und Familienkreis niederschlägt. Auch das Kompetitive lehnt er ab, als er mitbekommt, dass sein Hund Snoopy an einem Häuserdekorationswettbewerb teilnimmt. In ihrer Rolle als Psychiaterin rät ihm Lucy, beim Krippenspiel in der Schulaula die Regie zu übernehmen, doch dies gelingt ihm mangels Autorität und Expertise nicht wie gewünscht. Und mit seinem kümmerlichen Weihnachtsbäumchen macht er sich zum Gespött seiner Clique – bis Linus aus dem Lukasevangelium deklamiert und damit an den „wahren Geist der Weihnacht“ erinnert.

Schulz übt in seinem noch ruckelig animierten und mit einigen (in der deutschen Fassung divergierenden) Weihnachtsliedern sowie comictypischen Slapstick-Einlagen versehenen ersten Fernseh-Gehversuch mit Melancholie und Traurigkeit einhergehende Kritik an den negativen materialistischen Auswüchsen des Weihnachtsfests und kombiniert diese mit Verweisen auf die christliche Mythologie, die sich der heidnischen Sonnendwendfeierlichkeiten einst annahm und sie für ihre Zwecke adaptierte. Das ist alles sehr charmant gemacht und endet weihnachtlich-versöhnlich, sodass ich den Klassikerstatus nachvollziehen kann. Der spätere hintergründigere bis satirische „Peanuts“-Humor geht „Fröhliche Weihnachten“ aber noch zumindest in weiten Teilen ab bzw. ist hier noch längst nicht so ausgefeilt.

Nichtsdestotrotz ist es höchst erfreulich, nicht nur Charlie, Lucy, Linus und Snoopy, sondern gleich einen ganzen Haufen aus den Comics mehr oder minder bekannter Figuren sich mit der Thematik auseinandersetzen zu sehen und ist das Ende ein echter Herzwärmer. Nicht zuletzt empfahl sich Komponist Vince Guaraldi mit seinen Jazzklängen gleich für etliche weitere Einsätze im „Peanuts“-Universum.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Alle Jahre wieder, Charlie Brown

Bis zum zweiten „Peanuts“-Weihnachts-TV-Special dauerte es bis ins Jahr 1992. „Alle Jahre wieder, Charlie Brown“ ist zudem das letzte für den US-Fernsehsender CBS produzierte Peanuts-Special. Es war das bereits 36.

Im Gegensatz zum Klassiker „Fröhliche Weihnachten“ handelt es sich um keine originäre Geschichte Schulz‘, sondern um eine episodenhafte Sammlung zuvor bereits in Form von Comicstrips veröffentlichter kleiner Geschichten, die der Bezug zum Weihnachtsfest eint. Am dominantesten sind die Erzählungen, in denen Charlie Brown an Thanksgiving von Tür zu Tür läuft und Adventskränze zu verkaufen versucht, Peppermint Patty und Marcie an einem Krippenspiel teilnehmen und Charlie seine Comicsammlung veräußert, um Geld für die Handschuhe zusammenzukriegen, die er seinem Schwarm Peggy Jean schenken. Eine Vielzahl Figuren ist in die voller kultureller Anspielungen steckenden Episoden involviert, die zudem in insgesamt 23 Minuten Laufzeit eine hohe Gagdichte aufweisen, die von Slapstick über satirisch Angehauchtes bis zu Tragikomik reichen – und in denen einem der gute alte Charlie einmal mehr leidtun kann.

Schulz‘ bei allem Humor sehr liebevollen Geschichtchen sind flüssig animiert, verfügen unter Bill Melendez‘ Regie über ein perfektes Timing und bieten viel dessen, was man an den „Peanuts“ so liebt. Am besten im Double Feature zusammen mit „Fröhliche Weihnachten“ genießen.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Samen des Bösen

„Medizinisch gesehen lebt er...“

Inspiriert von Ridley Scotts „Alien“ – und dessen Einspielergebnissen – drehten auch die Briten einen Außerirdischen-Science-Fiction-Schocker: „Samen des Bösen“ wurde von Norman J. Warren („Sklavin des Satans“) mit einem offenbar sehr geringen Budget inszeniert, im Jahre 1981 veröffentlicht und erfreut sich seither einer gewissen Beliebtheit bei Freundinnen und Freunden kruder B-Movie-Kost.

„Sie ist unglaublich stark!“

Unter der Leitung Commander Hollys (Jennifer Ashley, „Guayana – Kult der Verdammten“) erforscht das Xenon Satellitenforschungsteam VII die Grabkammern eines ehemals zivilisierten Planeten mit zwei Sonnen. Im verzweigten unterirdischen Tunnelsystem wird Team-Mitglied Dean (Dominic Jephcott, „Im Westen nichts Neues“) durch eine Explosion verletzt. Sein Kollege Ricky (David Baxt, „Shining“) jedoch kann geheimnisumwobene Kristalle an sich nehmen und auf die Basis retten. Als Holly ihren Kolleginnen Kate (Stephanie Beacham, „Das Loch in der Tür“) und Gail (Rosalind Lloyd, „Die Wildgänse kommen“) gestattet, Fotos vom Kammersystem anzufertigen, nutzt der wahnsinnig gewordene Ricky die Gelegenheit, sich zurück ins gefährliche Tunnelsystem zu begeben. Es gibt Hinweise auf eine Lebensform, worauf sich nun die Forschungen konzentrieren. Bei einer daher anberaumten weiteren Expedition wird Mitglied Sandy (Judy Geeson, „Nachts kommt die Angst“) von einer außerirdischen Kreatur vergewaltigt und bekommt deren Samen eingepflanzt. Dadurch verändert sich Sandy: Sie erlangt übermenschliche Kräfte und wird derart aggressiv, dass sie niemanden mehr an sich heranlässt, die Kommunikationssysteme zerstört und unter ihren Kolleginnen und Kollegen zu morden beginnt…

„Besatzung von werdender Mutter terrorisiert!“

Eine Voice-over-Sprecherin zitiert aus dem Logbuch der Expedition, man sieht Menschen in Raumanzügen, hört Funksprüche – und wird Zeuge der folgenschweren Explosion. Der Horroranteil hält mit der zweiten Expedition Einzug, in deren Rahmen in den düsteren Höhlen das Blut spritzt und Extremitäten abgetrennt werden. Es geht nun sehr grafisch zu, auch in der abgefahrenen Schlüsselszene des Films, in der die nackte Sandy den extraterrestrischen Samen empfängt. Überblendete Rückblenden dienen dabei als Visualisierung ihrer Erinnerungen. Auch eine kurze Goreszene findet sich sowie eine hübsch gemachte Geburt gegen Ende. Nach der Entbindung randaliert Aggro-Alien-Mutti Sandy noch mal amtlich und eine Schockszene mit dem Nachwuchs kann sich ebenfalls sehen lassen.

Leider hat „Samen des Bösen“ starke Timing-Probleme. Sein Tempo ist eher langsam, als habe man jenes des großen Scott’schen Vorbilds imitieren wollen. Jedoch sind einem hier die vielen verschiedenen, oft hölzern wirkenden Figuren reichlich egal, weshalb keine rechte Spannung aufkommen mag. Auch findet Regisseur Warren einfach kein Ende und hängt immer noch eine Sequenz dran, bis der Epilog den Schrecken endlich – darauf lässt sich zumindest schließen – auf Mutter Erde ausweitet.

Aufgrund der Qualität der Horrorszenen, seiner starken Frauenfiguren und seiner herrlich abgepfiffenen Grundidee – leg dich nie mit einer werdenden Mutter an! – ist dies schade, denn da wäre wesentlich mehr drin gewesen. So bleibt das Beste an diesem Film dann doch sein Plakatmotiv.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Violent Night

„Diese Welt wird von Gier beherrscht!“

Der norwegische Genrefilm-Regisseur Tommy Wirkola („Dead Snow“) versuchte sich mit „Violent Night“ an einer (Anti-)Weihnachts-Fantasy-Actionkomödie, einer US-Produktion, die rechtzeitig zum Fest 2022 in die Kinos kam.

„Willkommen zu eurem miesesten Weihnachten überhaupt!“

Santa Claus (David Harbour, „Suicide Squad“) existiert, doch immer weniger Menschen glauben an ihn. Die Feierlichkeiten empfindet er als zunehmend entromantisiert, seinem Job geht er trotzdem zusammen mit seinem Rentiergespann weiterhin nach – wenn auch nicht immer ganz nüchtern. Als Familie Lightstone um Matriarchin Gertrude (Beverly D’Angelo, „Schöne Bescherung“) und deren stiefelleckend aufs Erbe schielende oder schlicht grenzdebile Kinder (Sohn Jason (Alex Hassell, „Suburbicon“), Tochter Alva (Edi Patterson, „Knives Out – Mord ist Familiensache“)) mitsamt ebensolcher Partnerin (Linda (Alexis Louder, „Copshop“)) und Partner (Morgan (Cam Gigandet)) sowie Enkelin (Trudy (Leah Brady, „The Umbrella Academy“)) und Enkel (Bert (Alexander Elliot, „Tom Clancy's Gnadenlos“)) von einer kleinen Privatarmee um Anführer Scrooge (John Leguizamo, „Stirb langsam 2“) überfallen wird und um ihr Vermögen gebracht werden soll, liefert Santa gerade Geschenke aus und wird in den Schlamassel hineingezogen. Nun muss er sich seiner Haut erwehren und den brutalen, bis an die Zähne bewaffneten und vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckenden Gangstern den Garaus machen. Gut, dass Santa einst ein hammerschwingender Wikingerkrieger war und über die eine oder andere übermenschliche Fähigkeit verfügt, was ihn fast zu so etwas wie einer Ein-Mann-Armee macht…

„Schluss mit dem Gefühlsbullshit!“

An Genrefilmen mit Weihnachtsthematik bin ich grundsätzlich immer interessiert, zumal die Filmgeschichte in dieser Hinsicht doch schon so einige sehenswerte Werke aus dem Sack gezaubert hat. Meine Erwartungshaltung an „Violent Night“ habe ich zurückgeschraubt, als mir bewusstwurde, dass es sich in erster Linie um einen Actionfilm handelt – ein schwieriges Genre, das mich nur selten überzeugen kann. Wie dem auch sei, diesen Santa hier lernen wir zunächst desillusioniert und trinkend in einer Bar kennen; ein Santa, der statt Milch lieber Alkoholika zu sich nimmt und sich über die Minibars der Häuser hermacht, durch deren Kamine er einsteigt, und vom Rentierschlitten aus Menschen auf den Kopf kotzt (oder auch mal herunterschifft) – und dann, später, ganz anders.

Nach diesem in London spielenden Prolog verschlägt es ihn nach Greenwich in den USA, wo die verhaltensauffälligen Mitglieder der Lighthouse-Familie ein- und vorgestellt werden. Die Kinder streiten passiv-aggressiv ums offenbar ethisch verwerflich zusammengeklaubte Erbe der noch lebenden, rüstigen Unternehmermutter, Jason und Linda haben sich voneinander entfremdet, Morgan ist Action-Schauspieler und hält sich in seiner Selbstverliebtheit für Don Geilo, deren Sohn ist ein permanent in asozialen Netzwerken livestreamender Rotzlöffel. Einzig Töchterchen Trudy – eigentlich Gertrude, wie die Großmutter, aus Einschleimgründen so genannt – scheint zurechnungsfähig und halbwegs sympathisch. Von ihr abgesehen wirken all diese Figuren wie Karikaturen, sodass einer amüsanten, heuchlerische weihnachtliche Familienzusammenkünfte aufs Korn nehmenden Komödie eigentlich nichts im Weg stehen sollte. Leider jedoch wird diese Art der Figurenzeichnung im Falle Jasons und Lindas umgehend fallengelassen, da sie als Sympathieträgerin und -träger fungieren sollen. Dies ist das erste Problem des Films.

Mit dem Überfall auf die dysfunktionale Familie beginnt die Action und schießt der Bodycount augenblicklich in die Höhe. Santa gerät in tödliche Schlägereien und Schusswechsel, stets ultrabrutal, damit dieses Topos überhaupt noch jemanden hinterm Ofen hervorlockt, aber meist comichaft überzeichnet. Die kleine Trudy kann per Walkie Talkie Kontakt mit Santa aufnehmen und avanciert zu einer Art Sidekick für ihn. Rückblenden in Santas Vergangenheit erweitern dessen Mythologie um eine Wikingerherkunft, was ganz grober Unfug ist, aber herhalten muss, um seine Fähigkeiten, Menschen im Kampf zu zersplattern, zu erklären. An diese erinnert der adipöse Rauschebartträger nun nämlich und greift verstärkt darauf zurück, wenn Regisseur Wirkola ihn als Ein-Mann-Armee zu Bryan Adams‘ Weihnachtslied sogar wehrlose Gegner zermatschen lässt.

„Violent Night“ will bei alldem zu viel auf einmal: Ein abgebrühtes Genrepublikum will er mit Ultrabrutalität und zynischem Humor unterhalten, er will Hommage an die in einigen Referenzen ins Gedächtnis gerufenen „Kevin – Allein zu Haus“ und „Stirb langsam“ sein – was ich anerkenne, aber überhaupt nicht nötig gewesen wäre (beide Filme sind fest im kollektiven Filmgedächtnis verankert) und „Violent Night“ nicht besser macht –, er will Fantasy-Märchen sein und hantiert dafür mit ein paar computergenerierten Spezialeffekten (scheinbar endlos befüllter Geschenkesack, animierte „Naughty or nice“-Liste, Santa schlüpft durch die Kamine u.ä.) sowie reichlich missglückt mit der Mythologie, er mischt all das mit einer oberflächlich bleibenden Familiendramödie sowie etwas Weihnachtskitsch, um sich im nächsten Moment wieder über das Fest und den Weihnachtsmannmythos lustig zu machen. „Violent Night“ ist zu bemüht auf Partyfilm getrimmt und lässt bei bzw. aufgrund all seiner Professionalität in Sachen Ausstattung und Ensemble den Charme kleinerer, garstigerer Produktionen vermissen. Die Handlung wirkt dabei vollgestopft wie eine Weihnachtsgans, kommt in ihren Teilaspekten aber zu kurz und kann, sobald sich der Rauch verzogen hat, nicht verhehlen, dass die Geschichte ziemlicher Müll ist.

Schlecht gemacht ist das alles trotzdem beileibe nicht, angenehmerweise auch komplett abgekoppelt von jedwedem christlichen Bezug, so richtig gut gemundet hat „Violent Night“ dann aber eben auch nicht. Die ganze Chose ist leidlich unterhaltsam, verfügt – vorgeführt im weihnachtlichen Familienrahmen von jenem Familienmitglied, das immer einen neuen Weihnachtsfilm dabei hat – über reichlich Schockpotenzial für ein ungeeichtes Publikum, hat einige starke Einzelszenen zu bieten und ist für beinharte „Stirb langsam“- und „Kevin…“-Fans vielleicht eine Offenbarung – für mich aber eher das Äquivalent zu einem etwas zu schnell abkühlenden Glühwein, der auf ungesunde, unvernünftige, für den Moment aber trotz unausgewogen abgeschmeckter Zutaten nicht unangenehme Weise den Geist benebelt, von dem aber niemand mehr etwas wissen will, sobald die Weihnachtsmärkte abgebaut sind.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Silent Night – Und morgen sind wir tot

„Wieso ruinierst du Weihnachten mit diesem Scheiß?“

Das Langfilmdebüt der britischen Regisseurin Camille Griffin ist der Anti-Weihnachtsfilm „Silent Night – Und morgen sind wir tot“ aus dem Jahre 2021, der eine konkrete Genrezuordnung erschwert – bewegt er sich doch irgendwo zwischen Drama, Horror, schwarzer Komödie und Satire.

„Ihr wollt mich ermorden!“

Die Eheleute Nell (Keira Knightley, „Fluch der Karibik“) und Simon (Matthew Goode, „Watchmen: Die Wächter“) haben, wie es bei ihnen Tradition ist, einmal mehr zur Weihnachtsfeier auf ihrem Landsitz geladen. Freunde folgen der Einladung und bringen ihre Partner und Kinder mit. Man isst, trinkt, feiert, lacht und streitet – doch etwas ist anders als sonst: Aufgrund einer gigantischen Giftgaswolke, die in Kürze England erreichen wird und vor der es kein Entrinnen gibt, hat die britische Regierung Selbstmordpillen an die Bevölkerung ausgegeben, die einen schmerzfreien, leidlosen Tod ermöglichen. Nell, Simon und ihre Gäste haben inklusive der Kinder verabredet, im direkten Anschluss an die Feierlichkeiten die Pillen zu schlucken. Doch Sophie (Lily-Rose Depp, „Yoga Hosers“), eine junge Frau, hadert mit der Entscheidung, seit sie weiß, dass sie schwanger ist, und auch Art (Roman Griffin Davis, „Jojo Rabbit“), Nells und Simons Sohn, zweifelt an der Richtigkeit der Entscheidung und der Unumkehrbarkeit der Apokalypse…

„Scheiß auf Gott!“

Griffins Film ist überwiegend ein Kammerspiel, das in seinen wenigen Außenaufnahmen auf ein winterliches Ambiente mit Eis und Schnee verzichtet. Was die Menschheit gerade durchmacht und der feiernden Gesellschaft, der wir beiwohnen, bevorsteht, wird erst nach und nach offenbart – umso bizarrer mutet das Bemühen um Normalität an, das Nell, Simon und ihre Gäste an den Tag legen. Die Frage, wie man wohl am besten nicht nur sein letztes Weihnachtsfest, sondern auch seinen letzten Lebtag verbringt, beantworten die hier versammelten Figuren zunächst einmal nachvollziehbar mit „feiernd unter Freunden“. Die Dekadenz, die dabei mitschwingt, bleibt aber eher subtil, womit diese Möglichkeit eines satirischen Ansatzes weitestgehend ungenutzt bleibt. Als die Stimmung in Richtung „Der Gott des Gemetzels“ zu kippen droht, bleibt eine Eskalation aus und man rauft sich mehr oder weniger wieder zusammen – womit auch dieser komödiantische Ansatz schnell zum Erliegen kommt.

Weitaus weniger auf die im Vorfeld versprochene schwarzhumorige denn vielmehr auf durchaus bedrückend dramatische Weise nähert sich die Narration dem bitteren Finale. Sohnemann Art entpuppt sich als humanistischer Zweifler, der sich nicht mit den Gegebenheiten abfinden möchte und kritische Fragen stellt. Seine Figur tendiert in Richtung „Fridays For Future“ und ihr scheint die Sympathie des Films zu gelten. Damit einem das Drama nachhaltig an die Nieren könnte, hätte man aber die Charakterisierungen der Figuren vertiefen müssen. So bleibt alles seltsam oberflächlich, nicht Fisch, nicht Fleisch, und zudem nicht logisch durchdacht: Wenn sich die Giftgaswolke tatsächlich über die gesamte Erde bewegt, müsste aus anderen Erdteilen doch längst bekannt sein, ob eine Überlebensmöglichkeit besteht oder nicht.

Griffins wollte anscheinend die „Nach mir die Sintflut“-Mentalität von Teilen der Elterngeneration thematisieren und fatalistisch zu Ende denken, wählte für eben jene Generation aber eine zu jung wirkende, die ihren Fatalismus nicht glaubwürdig vermitteln kann. Dies könnte einer der Gründe sein, weshalb manche Kritik in „Silent Night – und morgen sind wir tot“ eine Analogie auf die Covid-19-Pandemie und die Impfkampagnen von Regierungen sah. Dies scheint mir eine Fehlinterpretation zu sein, denn zum einen entstand das Drehbuch bereits vor jener Pandemie und werden zum anderen keine Verschwörungstheorien bemüht. Dem Schauspielensemble kann man trotzdem keinen Vorwurf machen, denn das weiß grundsätzlich, was es tut, und versucht, gegen das laue Drehbuch anzuspielen. Mit der intensivsten Rolle des Films keinesfalls überfordert ist Art-Darsteller und Sohn der Regisseurin Roman Griffin Davis, der zusammen mit seinen Brüdern, den Zwillingen Hardy und Gilby Griffin Davis, vor der Kamera steht und ein sehr gutes Bild abgibt.

Umso bedauerlicher, dass es nicht gelungen ist, aus der interessanten, radikalen Prämisse mehr herauszuholen als dieses unentschlossene, fade Ergebnis, das letztlich allen Ansprüchen zum Trotz dann doch nur auf die finale Pointe mit Schockeffekt hinwirkt. Mehr als 5,5 von 10 Giftgaswolken lasse ich dafür nicht fahren.

P.S.: Familienmütter und -väter mögen das vielleicht ganz anders sehen, eventuell „funktioniert“ der Film bei ihnen besser.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40630

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Liebes Filmtagebuch,

ein neuer Eintrag wird dieses Jahr nicht mehr hinzukommen. Stattdessen hier einmal zusammengefasst meine zum Teil uralten Eindrücke zu den Filmen, die auf unserem diesjährigen Forentreffen liefen. Nach langer Zeit mal wieder handelte es sich nämlich ausschließlich um Filme, die ich bereits kannte.

Deliria över Hannöver

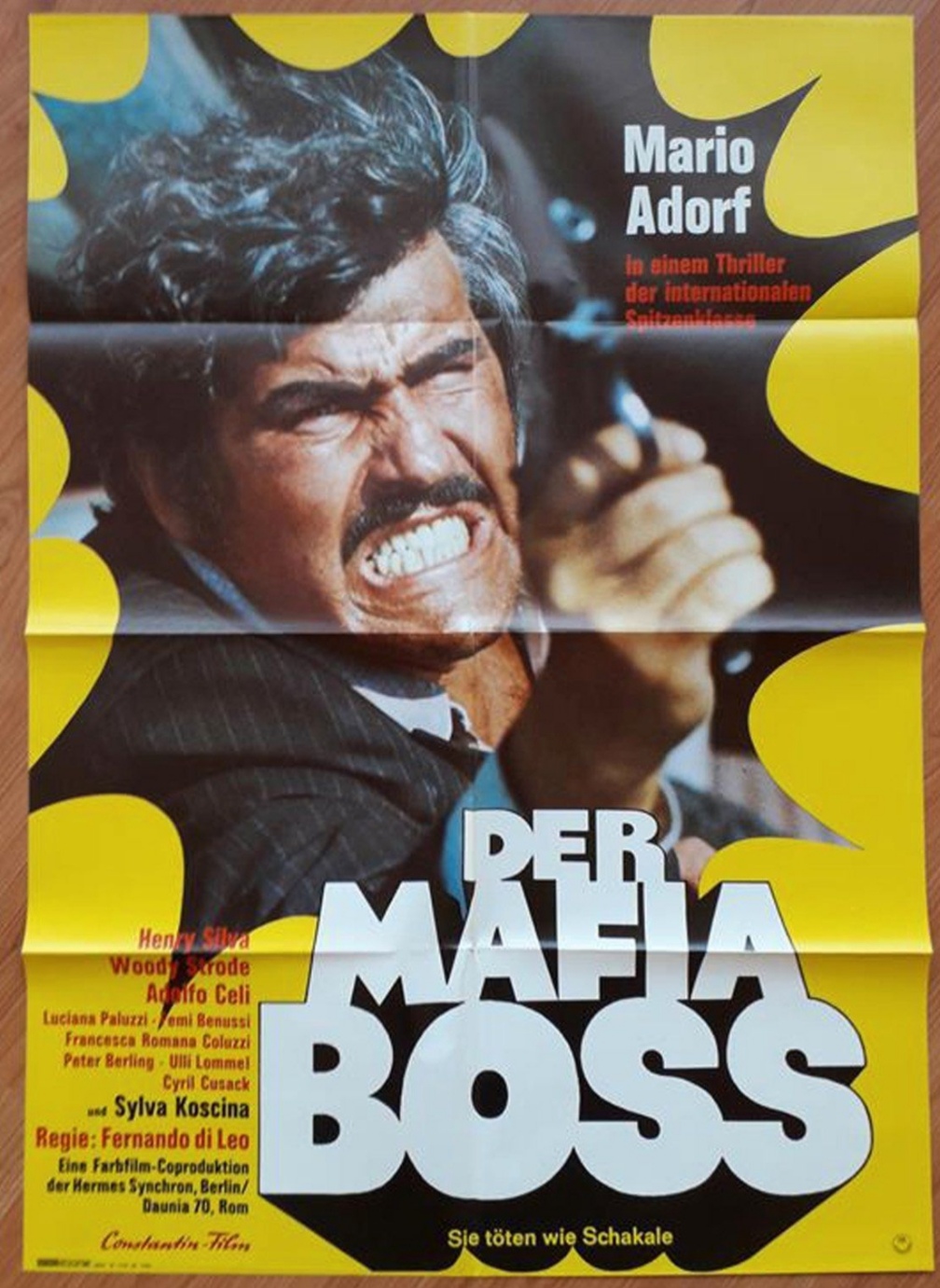

Der Mafiaboss - Sie töten wie Schakale

Zu diesem Film notierte ich hier am 16.11.2010:

Verdammt, dieser Fernando Di Leo weiß wirklich, wie man schwer unterhaltsame Mafia-Action inszeniert. „Der Mafiaboss“ aus dem Jahre 1973 ist der zweite Teil einer Trilogie des italienischen Regisseurs, die aus drei eigenständigen Filmen besteht. Die Mailändische Mafia sowie zwei Killer aus Übersee machen aufgrund einer Intrige Jagd auf den verhältnismäßig kleinen Zuhälter Luca Canali, überragend gespielt von Mario Adorf, der für diese Rolle eigentlich einen Oscar verdient hätte. Von klischeehaftem, edlem Mafiapathos ist hier nicht viel zu sehen, Di Leos Film ist dreckig, rau und ungeschliffen und so sind seine Charaktere. Die US-Killer werden dargestellt von Woody Strode und „Eisengesicht“ Henry Silva, wobei auch Strode diesmal mit nur einem Gesichtsausdruck auskommt, so dass neben ihm selbst Silva fast schon facettenreich wirkt, ähem… Mario Adorf verdient seinen Lebensunterhalt zwar, indem er junge Mädels auf den Strich schickt, nimmt aber die Rolle des gar nicht mal so unsympathischen, zu unrecht Verfolgten ein, der das Herz am rechten Fleck trägt. Das Netz zieht sich immer stärker um ihn zu; die Mafia hat überall und nirgends ihre Kontaktmänner und Handlanger sitzen, die Canali das Leben schwer machen, der bald niemandem mehr trauen kann. Dabei beginnt der Film eigentlich relativ harmlos: Mafiosi schüsseln in Kleinwagen durch Mailand und prügeln sich zu fetzigen 70er-Discoklängen, Adorf verteilt Kopfnüsse gegen Gegner und Gegenstände. Doch spätestens nach den ersten Toten ist der Spaß vorbei bzw. fängt er für den Zuschauer erst so richtig an. Di Leo setzt rasante Verfolgungsjagden in Szene, die dem Zuschauer den Atem stocken lassen. Adorf rennt, kämpft, schießt und durchschlägt auf der Motorhaube eines fahrendes Autos hangelnd die Windschutzscheibe mit seinem Schädel – bis es zu einem packenden Showdown auf dem Schrottplatz zwischen den letzten drei Überlebenden kommt. Hammerhart fiel auch die Szene aus, in der Canali dem Mailänder Mafiaboss begegnet, denn Gefangene werden auch hier nicht gemacht. Interessantes Detail übrigens, wie die Angestellten des Mafiaobermotzes ihre Zigaretten in dessen Wohnung zu entsorgen pflegen. Noch interessanter ist aber das Frauenbild, das hier präsentiert wird: Eine meiner Lieblingsszenen sind die um den mit Geldscheinen wedelnden Henry Silva wild umherspringenden Prostituierten, was natürlich kein gutes Ende nimmt. Überhaupt rutscht öfter mal die Hand gegen das feminine Geschlecht aus, während eine emanzipierte Revoluzzerin mit Che-Guevara-Bildern an den Zimmerwänden als Animierdame in einem Nachtclub arbeitet und mit Zuhälter Canali befreundet ist… Dass die Mädels auch für einen gewissen Erotikanteil sorgen, brauche ich wohl nicht extra erwähnen. Der größte Hingucker ist und bleibt aber Mario Adorf, der tatsächlich um sein Leben zu spielen scheint und eine große Palette menschlicher Emotionen fulminant abdeckt. „Der Mafiaboss“ ist ein großartiger Mafia-Action-Reißer mit hohem Tempo, wahnwitzigen Stunts, verdienten bis hervorragenden Darstellern und kruden Ideen, der zum Unterhaltsamsten gehört, was ich bisher aus diesem Bereich zu sehen bekam. Ich glaube übrigens, im gesamten Film war kein einziger Polizist zu sehen...

Keoma

Zu "Keoma" trug ich hier am 13.11.2010 ein:

1976, als das Italo-Western-Genre bereits in den letzten Zuckungen lag, erschuf Regisseur Enzo G. Castellari mit „Keoma“ noch einmal ein emotionales Epos mit Franco „Django“ Nero als Halbblut Keoma in der Hauptrolle. Ihm zur Seite stehen verdiente Darsteller wie William Berger als Keomas Vater und Woody Strode als vom Sklaventum befreiter Schwarzer. Die Geschichte setzt kurz nach Ende des US-amerikanischen Bürgerkriegs an: Keoma kehrt zottelig wie ein traumatisierter Vietnam-Veteran in sein Heimatdorf zurück und findet eine von Krankheit, Zerstörung und Gewalt gezeichnete, fast schon endzeitartige Realität wieder, deren Alltag von Unterdrückung, Resignation und Rassismus geprägt ist. Sein Leben reflektierend und auf der Suche nach sich selbst, gerät Keoma in den Strudel der Gewalt; selbst seine Familie bietet mit seinen drei ihm feindlich gesinnten, weißen Brüdern keinen Rückzugspunkt. Dennoch versucht er, den Kranken und Unterdrückten zu helfen, was natürlich stilecht auf einen großen Showdown hinausläuft. Und eine geheimnisvolle alte Frau scheint dabei auch eine Rolle zu spielen…

Untermalt von einem ebenso außergewöhnlichen wie großartig gelungenen Soundtrack der De-Angelis-Brüder („Oliver Onions“), der mit männlich-weiblichem Wechselgesang Keomas Geschichte erzählt, erfreut sich der Zuschauer am herrlich dick aufgetragenen Pathos, geschickt eingeflochtenen Rückblenden in Keomas Kindheit und teilweise sehr gewitzten Kameraideen. Neros Erscheinungsbild ist zunächst gewöhnungsbedürftig, aber nicht minder gewagt und erinnerungswürdig, so dass die vom ihm verkörperte Figur über einen hohen Wiedererkennungswert verfügt. Berger, Strode, der den Oberbösewicht Caldwell spielende Donald O’Brien und alle anderen Darsteller bringen passable bis gute Leistungen und Schießereien und andere Gewaltszenen wurden blutig und inkl. markerschütternder Schreie effektiv umgesetzt. Die düstere, traurige Grundstimmung des Films verursacht in manch Einstellung eine Gänsehaut und es scheint, dass sogar gewisse alttestamentarische Bezüge hergestellt wurden. Leichte erzählerische Schächen werden durch all die Vorzüge dieses Films relativiert, der unterm Strich ein schönes Plädoyer für die Menschlichkeit ist und jeden Freund gelungener pathetischer Western-Unterhaltung begeistern dürfte. „Keoma“ reiht sich als Nachzügler in die Großtaten Leones, Corbuccis und Sollimas ein, wobei die Inspiration, die Castellari gewiss aus jenen Werken bezog, allgegenwärtig ist.

Der Antichrist

Am 07.03.2015 hielt ich schriftlich fest:

„Der Teufel denkt nicht daran, sich zu verstecken!“

Nach der ebenso schockierenden wie erfolgreichen Okkult-Horror-Referenz „Der Exorzist“ von William Friedkin sah sich natürlich die italienische Plagiatskino-Maschinerie inspiriert, das Konzept aufzugreifen und auf der Besessenheits-Horrorwelle mitzuschwimmen. Zu den dreistesten, aber auch gelungensten Italo-Rip-Offs zählt dabei mit Sicherheit Genrefilmer Alberto De Martinos („Puma Man“) „Der Antichrist“, auch bekannt als „Schwarze Messe der Dämonen“ oder „The Tempter“, der 1974, also im Jahr eins nach Friedkins „Exorzist“, in die Kinos kam.

„Sie schloss sich einer Satanssekte an. Sie war zu allem bereit. Sie wollte weiter nichts als Freiheit und Liebe. Eine tragische Figur, die Mitleid verdient.“

Als Ippolita (Carla Gravina, „Tödlicher Hass“) zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter bei einem Autounfall. Seitdem ist sie an den Rollstuhl gefesselt und sehr unglücklich. Ihr Vater (Mel Ferrer, „Die Killermafia“) hat sich eine junge neue Freundin (Anita Strindberg, „Der Schwanz des Skorpions“) gesucht, auf die sie mit Eifersucht reagiert. Als sie als junge Frau zudem Anzeichen von dämonischer Besessenheit entwickelt, versetzt sie ein Psychologe (Umberto Orsini, „Der Mann ohne Gedächtnis“) in Hypnose und findet heraus, dass sie die Reinkarnation einer vor 400 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannten Ketzerin ist. Ihr Zustand verschlimmert sich, gleichzeitig entwickelt sie übernatürliche Kräfte. Sie beginnt, ihre Familie zu terrorisieren Obwohl sich ihr Vater lange dagegen wehrt, weiß man schließlich keinen schulmedizinischen Rat mehr und lässt sich auf einen Exorzismusversuch ein…

Nach einem fiebrigen Beginn mit irren Szenen religiöser Riten entwickelt De Martino in behäbigem Tempo seine Geschichte, statt gleich auf die Exploitation-Tube zu drücken. Dadurch gewinnen die Charaktere an Profil und wird der Zuschauer trotz unmissverständlich nahenden Unheils gewisserweise in trügerischer Sicherheit gewogen. Dieser kann sich an der ordentlichen Darstellerriege und vor allem dem prunkvollen, herrschaftlichen Ambiente erfreuen, das in Richtung Gothic-Horror tendiert und atmosphärische Zeichen setzt. Schließlich jedoch beginnen die Ereignisse sich zu überschlagen, urplötzlich kann Ippolita wieder gehen, vergisst sie die Etikette und schlingt am Esstisch, stößt unvergleichliche Schimpfkanonaden aus, spricht mit fremder Stimme, versetzt das Zimmer in Bewegung und bekommt Schaum vorm Mund. Auf diesen großartig inszenierten Besessenheitsausbruch musste man länger warten, doch es hat sich gelohnt. Bei einem laienhaften ersten Exorzismus-Versuch schwebt sie durchs Fenster und wieder zurück, zaubert glühende Kohlen und eine Würgehand herbei, verhöhnt den Wunderheiler (Mario Scaccia, „Schade, daß Du eine Kanaille bist“) und zwingt ihn, grüne Kotze zu lecken.

Ihr Vater sieht sich nun gezwungen, Opfer zu bringen und beendet die Liaison mit seiner Freundin, was Ippolita jedoch mittlerweile einen feuchten Kehricht interessiert: Sie prügelt und beschimpft ihn, stranguliert ihn per Telekinese. Dass sie inzwischen immer fertiger aussieht, hält sie nicht davon ab, ihren Bruder Filipo (Remo Girone, „Der Aufstieg des Paten“) sexuell zu belästigen. Als Nächster versucht sich ihr Onkel (Arthur Kennedy, „Die Viper“), ein eher glaubensschwacher Priester, an einem Exorzismus, doch der Teufel wehrt sich und Onkelchen bleibt erfolglos. Nun ist klar: Ein Profi muss her, da beißt die Maus keinen Faden ab. Man beauftragt einen österreichischen Bettelmönch (George Coulouris, „Mord im Orientexpress“), der sich mit tanzenden Möbeln, einem regelrechten Orkan, Regen mitten im Haus und entfachtem Feuer konfrontiert sieht. Ippolita bzw. das, was von ihr Besitz ergriffen hat, spuckt grünen Schleim und wird immer entstellter. Erst ist sie plötzlich doppelt da, dann rennt sie weg, doch man ist ihr auf den Fersen…

Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich um ein unschwer als solches zu identifizierendes „Der Exorzist“-Rip-Off, das jedoch sorgfältig eigene Ideen einpflegt und sich an den Schlüsselmomenten des Vorbilds orientiert, die es bisweilen fast 1:1 kopiert, oft genug jedoch mittels eigener Ideen gekonnt variiert. Das Umfeld ist dann auch ein ganz eigenes, ebenso individuell sind die Charaktere, lediglich das Kernstück aus Friedkins Film blieb erhalten. Eine Produktion aus der Diskont-Ecke ist „Der Antichrist“ dann auch augenscheinlich keinesfalls, die Ausstattung kann sich ebenso sehen lassen wie die Make-up-Arbeit und Aristide Massaccesis (alias Joe D’Amato) hervorragende Kameraarbeit, die das Potential dieses Mannes beweist. An den Spezialeffekten hat der Zahn der Zeit etwas genagt, doch funktionieren sie noch immer prima, in Kombination mit Ippolitas krudem Gebaren verfehlen sie ihre Schock- und Ekelwirkung nicht – wo der Horrorfaktor nicht ganz mit Regan mithalten kann, wird eben auf zusätzliche Übertreibung gesetzt, so dass De Martinos Film herrlich obszön, schmuddelig (inkl. Masturbationsszene) und blasphemisch ausgefallen ist. Die ausführliche Exposition mag ihre Längen haben und hätte etwas Straffung hinsichtlich der Dialoge und des Schnitts sicherlich vertragen, aber De Martino beweist durchaus Gespür für die psychologische Komponente, die zunächst nur diffuse, latente okkulte Bedrohung und langsame Entfaltung der Handlung sowie ihrer Zuspitzung. Neben dem Prolog lockert eine Rückblende in das Leben Ippolita seniors die Szenerie wunderbar auf und sorgt für Tapetenwechsel. Ein immer wiederkehrendes Motiv ist das eines geköpften Reptils und ebenso kopflos schien man beim Entwurf der finalen Pointe gewesen zu sein, denn das Ende fällt in seiner unspektakulären Art doch stark ab – hier hätte es gern noch etwas mehr sein dürfen, gern auch eine Rückkehr zum psychologischen Aspekt der körperlich eigentlich gesunden, dennoch gelähmten und unter Ängsten und wenig Selbstvertrauen leidenden Ippolita.

Das Ensemble von internationalem Format lässt sich überraschenderweise bisweilen von der aufdrehenden Carla Gravina an die Wand spielen, der zuzusehen als Okkult-Horror-Freund die reinste Wonne ist. Untermalt wird die dämonische Szenerie von Musik aus den Federn Morricones und Nicolais, die Kirchenorgeln mit experimentell anmutenden Streicherklängen etc. paaren und dem Wahnsinn Ippolitas akustisch Ausdruck verleihen. Ja, in dieser Form macht das vielgescholtene „italienische Plagiatskino“ mächtig Spaß, weshalb „Der Antichrist“ kurzum in jede anständige Horror-Sammlung gehört! Und für diejenigen, die nie mit den offiziellen „Der Exorzist“-Fortsetzungen warm geworden sind, ist dies hier evtl. gar der Film, den man sich als zweiten Teil gewünscht hätte.

Es war einmal in Amerika

Am 29.06.2011 entrann meinen Tippfingern wie folgt:

„Ich mag den Gestank der Straße, ich rieche ihn gern. Wenn ich ihn einamte, fühle ich mich wohler.“

Mit „Es war einmal in Amerika“, basierend auf dem zumindest vorgeblich autobiographischen Roman „The Hoods“ von Harry Grey, schloss Sergio Leone 1984 seine „Amerika“-Trilogie, die neben jenem aus den weiteren beiden Filmen „Spiel mir das Lied vom Tod“ und „Todesmelodie“ besteht, ab. Es sollte leider sein letzter Film sein. Aber was für einer!

Leone hat tatsächlich das Kunststück vollbracht, einen über dreieinhalbstündigen (und ursprünglich anscheinend sogar noch länger geplanten) Film zu kreieren, ohne zu langweilen oder sich abzunutzen. „Es war einmal in Amerika“ unterhält von der ersten bis zur letzten Sekunde prächtig und auf verdammt hohem Niveau. Statt eines zähen Geschichtsepos präsentiert Leone vordergründig die Geschichte einer New Yorker Verbrecherorganisation zu Zeiten der Prohibition bzw. nach Aufhebung selbiger und zeichnet dabei den damaligen Überlebenskampf armer Straßenkinder, ihre Entwicklung nach dem „Vom Tellerwäscher zum Millionär“-Prinzip abseits des Gesetzes sowie die kapitalistischen Mechanismen zur Einflussnahme auf Politik und Gesellschaft, Korruption, Erpressung und Auftragsmorde nach. Doch damit nicht genug, eigentlich geht es um viel mehr: Männerfreundschaft und –feindschaft, Loyalität und Verrat, Bodenständigkeit und Ehrgeiz, Moral und Sünde, Wahrheit und Lüge, Lebensfreude und unglückliche Liebe, Jugend und Alter… – und das vielleicht mitunter ziemlich dick aufgetragen, aber nie in die Kitschfalle tappend. Stattdessen ist man sehr erfolgreich um Realismus bemüht: Es gibt keine Heldengestalten, keine makellosen Sympathieträger. Wird jemand erschossen, spritzt Blut, wenn auch zugegebenermaßen ungewöhnlich helles, doch Gewaltanwendungen haben sichtbare Konsequenzen. Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung und weder für ihr Opfer nur für den Zuschauer angenehm. Dass diese nüchtern, aber nie zynisch eingesetzten Elemente wohldosiert und nicht selbstzweckhaft Verwendung fanden, braucht wohl nicht wirklich erwähnt werden.

Leones Film erstreckt sich über drei Zeitebenen, die in loser, nichtchronologischer Abfolge und episodenartig aneinandergereiht werden. Die einzelnen Ereignisse zeitlich korrekt im Kontext zum brutalen, undurchsichtigen Prolog einzuordnen, erfordert einige Konzentration und erhält bis zum Schluss die Spannung aufrecht, doch auch wenn man den roten Faden mal verliert oder gar vergisst, dass es einen gibt, funktioniert „Es war einmal in Amerika“ insbesondere aufgrund seines pointierten episodenartigen Charakters. Am Ende fügen sich alle Puzzleteile zu einem überraschenden Finale zusammen, das so wohl kaum jemand hervorgesehen haben dürfte.

Für die 1922 spielenden Szenen verpflichtete man eine Reihe Jungdarsteller, die nicht nur großartig das Schauspiel beherrschen, sondern auch ihren erwachsenen Äquivalenten verblüffend ähnlich sehen (unter ihnen debütiert übrigens die bezaubernde Jennifer Connelly). Man lernt die jugendlichen bis kindlichen Noodles, Max & Co. kennen und schließt sie schnell ins Herz. Zu beobachten, wie sie sich in den Straßen New Yorks durchschlagen, hat etwas von juveniler Ausreißerromantik und trotz aller Widrigkeiten, denen sie ausgesetzt sind, macht es Spaß, ihnen beim Erwachsenwerden zuzuschauen. Dass sie zwangsläufig bereits eine beachtliche kriminelle Energie entwickeln und eine verschwörerische Gang bilden, ist einerseits erschreckend, andererseits aber ein Hoffnungsschimmer in einer Welt, in der manch unterprivilegiertes Individuum unter die Räder kommt. Die Hoffnung zerbricht jäh, als der Streit mit einer älteren Gang eskaliert und Noodles den Anführer ersticht, woraufhin er eine Gefängnisstrafe antreten muss.

In den 1932 spielenden Szenen trumpfen dann Robert De Niro als Noodles und James Woods als Max mächtig auf. Als Noodles aus dem Gefängnis entlassen wird, ist die alte, kleinkriminelle Clique zu einer mächtigen Untergrundorganisation geworden, die illegale Kneipen und Bordells betreibt und „Auftragsarbeiten“ verrichtet. Doch nach anfänglicher Wiedersehensfreude – u.a. mit Noodles Jugendliebe Deborah – kristallisieren sich Diskrepanzen zwischen Noodles Erwartungshaltung und der gänzlich anders gearteten Realität heraus. Nicht zuletzt aufgrund des Loyalitätsschwurs bleibt Noodles aber an der Spitze der Organisation und betreibt sie zusammen mit Max weiterhin sehr erfolgreich. Man steigt gar in den politischen Kampf ein und unterstützt die Gewerkschaften in ihrem Kampf gegen den Terror des Arbeitgeberverbands und anderer reaktionärer und korrupter Kräfte. Das mutet für einen Gangsterfilm zunächst etwas seltsam an und ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht evtl. Leones (bzw. Greys) Idealismus mit ihm durchging oder ob derartige Fälle geschichtlich verbürgt sind. An dieser Stelle beobachtete ich interessanterweise eine Art Stilbruch: Im Zuge des Polit-Zirkusses wird der Film humorvoller und ich wähnte mich bisweilen in einer parodistischen Satire. Das Stilmittel der karikierenden Überzeichnung von Charakteren wird beispielsweise für den korrupten Polizisten angewandt, der kurzzeitig eine Rolle im Geschehen einnimmt. Das lockert den schweren Stoff einerseits auf, reißt den Zuschauer aber andererseits aus der bisherigen Stimmung des Films. Letztlich handelt es sich aber um ein im Vergleich zur Gesamtlaufzeit relativ kurzes Intermezzo. Max und Noodles scheinen sich immer weiter in entgegengesetzte Richtungen zu entwickeln. Oder entwickelt Max sich weiter und Noodles tritt auf der Stelle, seine Entwicklung stagniert? Diese Momente gehören zu meinen persönlichen Favoriten innerhalb des Films – wohin wird diese Interessendivergenz führen? Wie viel hält diese Freundschaft aus? Siegt das Loyalitätsbekenntnis über das eigene ungute Gefühl? Wie geht Noodles mit der Situation um, welche Entscheidungen werden getroffen? Leone zieht die Spannungsschraube an.

Die dritte Zeitebene wurde 1968 angesiedelt. Die Schauspieler wurden durch hervorragende Maskenkünste auf alt getrimmt, man bekommt es also glücklicherweise weiterhin mit De Niro und Konsorten zu tun und beobachtet einen sonoren, in sich ruhenden, in einer Mischung aus Desillusion und Abgeklärtheit schwer aus dem Konzept zu bringenden Noodles auf der Suche nach seinem vergangenen Leben, mit dem anscheinend abgeschlossen hat. Ein einsamer, alternder Mann auf der Suche nach der Wahrheit. Strenggenommen findet er sie anscheinend ohne wirklich nach ihr gesucht zu haben. Erst ein ominöser Brief mit der Aufforderung, zurück nach New York zu kommen, bringt diesen Prozess in Gang. Ein Prozess, der sowohl für Noodles als auch den Zuschauer mit einigen Überraschungen gespickt ist. Wir erleben, wie wichtige Parameter in Noodles Leben auf den Kopf gestellt werden, eine Art beschwerlichen Selbstreinigungsprozess, eine Bilanzierung. Mehr verrate ich nicht.

Die Ausstattung aller drei Zeitebenen erscheint detailliert und realistisch, man fühlt sich in die jeweilige Epoche zurückversetzt. Nettes Detail: Das Wort „Mafia“ kommt – ähnlich wie in Coppolas „Der Pate“ und sofern ich mich nicht verhört habe – kein einziges Mal vor, wobei man es hier aber auch mit keiner typischen Mafia zu tun hat. Leone und sein Team schienen nichts dem Zufall zu überlassen, jede Einstellung, Kameraperspektive, Geste und Mimik scheint durchdacht. Die Gänsehaut wird in einer Reihe von Szenen strapaziert, ohne dass Leone auf seinen typischen Western-Pathos hätte zurückgreifen müssen. Seine Sensibilität im Umgang mit der Melancholie des Films und dessen Protagonisten sorgt für manch leisen Moment in einem ruhig erzählten Film, der sich – eher ungewöhnlich für die 1980er – alle Zeit der Welt nahm und von der Musik des Maestros persönlich, Ennio Morricone, veredelt wurde. In der Retrospektive – entweder noch während des Ansehens bereits bezogen auf vorausgegangene Szenen oder unmittelbar danach vor allem hinsichtlich des wahnwitzigen Finales – wird zumindest mir die Wirkung bedeutungsvoller Einzelszenen bzw. des gesamten Films erst richtig bewusst. Ich spüre richtiggehend, wie sich „Es war einmal in Amerika“ im Langzeitgedächtnis festsetzt und ich Noodles Erfahrungen als Teil meiner eigenen von nun an mit mir tragen werde; schließlich habe ich fast vier ereignisreiche Stunden seines Lebens mit ihm geteilt. Und das Tollste: Das Ende lädt direkt zur Zweitsichtung ein.

Ganz, ganz großes Kino. Mit Sicherheit einer der sehenswertesten Filme überhaupt. Sergio Leone war einfach der Beste.

ein neuer Eintrag wird dieses Jahr nicht mehr hinzukommen. Stattdessen hier einmal zusammengefasst meine zum Teil uralten Eindrücke zu den Filmen, die auf unserem diesjährigen Forentreffen liefen. Nach langer Zeit mal wieder handelte es sich nämlich ausschließlich um Filme, die ich bereits kannte.

Deliria över Hannöver

Der Mafiaboss - Sie töten wie Schakale

Zu diesem Film notierte ich hier am 16.11.2010:

Verdammt, dieser Fernando Di Leo weiß wirklich, wie man schwer unterhaltsame Mafia-Action inszeniert. „Der Mafiaboss“ aus dem Jahre 1973 ist der zweite Teil einer Trilogie des italienischen Regisseurs, die aus drei eigenständigen Filmen besteht. Die Mailändische Mafia sowie zwei Killer aus Übersee machen aufgrund einer Intrige Jagd auf den verhältnismäßig kleinen Zuhälter Luca Canali, überragend gespielt von Mario Adorf, der für diese Rolle eigentlich einen Oscar verdient hätte. Von klischeehaftem, edlem Mafiapathos ist hier nicht viel zu sehen, Di Leos Film ist dreckig, rau und ungeschliffen und so sind seine Charaktere. Die US-Killer werden dargestellt von Woody Strode und „Eisengesicht“ Henry Silva, wobei auch Strode diesmal mit nur einem Gesichtsausdruck auskommt, so dass neben ihm selbst Silva fast schon facettenreich wirkt, ähem… Mario Adorf verdient seinen Lebensunterhalt zwar, indem er junge Mädels auf den Strich schickt, nimmt aber die Rolle des gar nicht mal so unsympathischen, zu unrecht Verfolgten ein, der das Herz am rechten Fleck trägt. Das Netz zieht sich immer stärker um ihn zu; die Mafia hat überall und nirgends ihre Kontaktmänner und Handlanger sitzen, die Canali das Leben schwer machen, der bald niemandem mehr trauen kann. Dabei beginnt der Film eigentlich relativ harmlos: Mafiosi schüsseln in Kleinwagen durch Mailand und prügeln sich zu fetzigen 70er-Discoklängen, Adorf verteilt Kopfnüsse gegen Gegner und Gegenstände. Doch spätestens nach den ersten Toten ist der Spaß vorbei bzw. fängt er für den Zuschauer erst so richtig an. Di Leo setzt rasante Verfolgungsjagden in Szene, die dem Zuschauer den Atem stocken lassen. Adorf rennt, kämpft, schießt und durchschlägt auf der Motorhaube eines fahrendes Autos hangelnd die Windschutzscheibe mit seinem Schädel – bis es zu einem packenden Showdown auf dem Schrottplatz zwischen den letzten drei Überlebenden kommt. Hammerhart fiel auch die Szene aus, in der Canali dem Mailänder Mafiaboss begegnet, denn Gefangene werden auch hier nicht gemacht. Interessantes Detail übrigens, wie die Angestellten des Mafiaobermotzes ihre Zigaretten in dessen Wohnung zu entsorgen pflegen. Noch interessanter ist aber das Frauenbild, das hier präsentiert wird: Eine meiner Lieblingsszenen sind die um den mit Geldscheinen wedelnden Henry Silva wild umherspringenden Prostituierten, was natürlich kein gutes Ende nimmt. Überhaupt rutscht öfter mal die Hand gegen das feminine Geschlecht aus, während eine emanzipierte Revoluzzerin mit Che-Guevara-Bildern an den Zimmerwänden als Animierdame in einem Nachtclub arbeitet und mit Zuhälter Canali befreundet ist… Dass die Mädels auch für einen gewissen Erotikanteil sorgen, brauche ich wohl nicht extra erwähnen. Der größte Hingucker ist und bleibt aber Mario Adorf, der tatsächlich um sein Leben zu spielen scheint und eine große Palette menschlicher Emotionen fulminant abdeckt. „Der Mafiaboss“ ist ein großartiger Mafia-Action-Reißer mit hohem Tempo, wahnwitzigen Stunts, verdienten bis hervorragenden Darstellern und kruden Ideen, der zum Unterhaltsamsten gehört, was ich bisher aus diesem Bereich zu sehen bekam. Ich glaube übrigens, im gesamten Film war kein einziger Polizist zu sehen...

Keoma

Zu "Keoma" trug ich hier am 13.11.2010 ein:

1976, als das Italo-Western-Genre bereits in den letzten Zuckungen lag, erschuf Regisseur Enzo G. Castellari mit „Keoma“ noch einmal ein emotionales Epos mit Franco „Django“ Nero als Halbblut Keoma in der Hauptrolle. Ihm zur Seite stehen verdiente Darsteller wie William Berger als Keomas Vater und Woody Strode als vom Sklaventum befreiter Schwarzer. Die Geschichte setzt kurz nach Ende des US-amerikanischen Bürgerkriegs an: Keoma kehrt zottelig wie ein traumatisierter Vietnam-Veteran in sein Heimatdorf zurück und findet eine von Krankheit, Zerstörung und Gewalt gezeichnete, fast schon endzeitartige Realität wieder, deren Alltag von Unterdrückung, Resignation und Rassismus geprägt ist. Sein Leben reflektierend und auf der Suche nach sich selbst, gerät Keoma in den Strudel der Gewalt; selbst seine Familie bietet mit seinen drei ihm feindlich gesinnten, weißen Brüdern keinen Rückzugspunkt. Dennoch versucht er, den Kranken und Unterdrückten zu helfen, was natürlich stilecht auf einen großen Showdown hinausläuft. Und eine geheimnisvolle alte Frau scheint dabei auch eine Rolle zu spielen…

Untermalt von einem ebenso außergewöhnlichen wie großartig gelungenen Soundtrack der De-Angelis-Brüder („Oliver Onions“), der mit männlich-weiblichem Wechselgesang Keomas Geschichte erzählt, erfreut sich der Zuschauer am herrlich dick aufgetragenen Pathos, geschickt eingeflochtenen Rückblenden in Keomas Kindheit und teilweise sehr gewitzten Kameraideen. Neros Erscheinungsbild ist zunächst gewöhnungsbedürftig, aber nicht minder gewagt und erinnerungswürdig, so dass die vom ihm verkörperte Figur über einen hohen Wiedererkennungswert verfügt. Berger, Strode, der den Oberbösewicht Caldwell spielende Donald O’Brien und alle anderen Darsteller bringen passable bis gute Leistungen und Schießereien und andere Gewaltszenen wurden blutig und inkl. markerschütternder Schreie effektiv umgesetzt. Die düstere, traurige Grundstimmung des Films verursacht in manch Einstellung eine Gänsehaut und es scheint, dass sogar gewisse alttestamentarische Bezüge hergestellt wurden. Leichte erzählerische Schächen werden durch all die Vorzüge dieses Films relativiert, der unterm Strich ein schönes Plädoyer für die Menschlichkeit ist und jeden Freund gelungener pathetischer Western-Unterhaltung begeistern dürfte. „Keoma“ reiht sich als Nachzügler in die Großtaten Leones, Corbuccis und Sollimas ein, wobei die Inspiration, die Castellari gewiss aus jenen Werken bezog, allgegenwärtig ist.

Der Antichrist

Am 07.03.2015 hielt ich schriftlich fest:

„Der Teufel denkt nicht daran, sich zu verstecken!“

Nach der ebenso schockierenden wie erfolgreichen Okkult-Horror-Referenz „Der Exorzist“ von William Friedkin sah sich natürlich die italienische Plagiatskino-Maschinerie inspiriert, das Konzept aufzugreifen und auf der Besessenheits-Horrorwelle mitzuschwimmen. Zu den dreistesten, aber auch gelungensten Italo-Rip-Offs zählt dabei mit Sicherheit Genrefilmer Alberto De Martinos („Puma Man“) „Der Antichrist“, auch bekannt als „Schwarze Messe der Dämonen“ oder „The Tempter“, der 1974, also im Jahr eins nach Friedkins „Exorzist“, in die Kinos kam.

„Sie schloss sich einer Satanssekte an. Sie war zu allem bereit. Sie wollte weiter nichts als Freiheit und Liebe. Eine tragische Figur, die Mitleid verdient.“

Als Ippolita (Carla Gravina, „Tödlicher Hass“) zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter bei einem Autounfall. Seitdem ist sie an den Rollstuhl gefesselt und sehr unglücklich. Ihr Vater (Mel Ferrer, „Die Killermafia“) hat sich eine junge neue Freundin (Anita Strindberg, „Der Schwanz des Skorpions“) gesucht, auf die sie mit Eifersucht reagiert. Als sie als junge Frau zudem Anzeichen von dämonischer Besessenheit entwickelt, versetzt sie ein Psychologe (Umberto Orsini, „Der Mann ohne Gedächtnis“) in Hypnose und findet heraus, dass sie die Reinkarnation einer vor 400 Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannten Ketzerin ist. Ihr Zustand verschlimmert sich, gleichzeitig entwickelt sie übernatürliche Kräfte. Sie beginnt, ihre Familie zu terrorisieren Obwohl sich ihr Vater lange dagegen wehrt, weiß man schließlich keinen schulmedizinischen Rat mehr und lässt sich auf einen Exorzismusversuch ein…

Nach einem fiebrigen Beginn mit irren Szenen religiöser Riten entwickelt De Martino in behäbigem Tempo seine Geschichte, statt gleich auf die Exploitation-Tube zu drücken. Dadurch gewinnen die Charaktere an Profil und wird der Zuschauer trotz unmissverständlich nahenden Unheils gewisserweise in trügerischer Sicherheit gewogen. Dieser kann sich an der ordentlichen Darstellerriege und vor allem dem prunkvollen, herrschaftlichen Ambiente erfreuen, das in Richtung Gothic-Horror tendiert und atmosphärische Zeichen setzt. Schließlich jedoch beginnen die Ereignisse sich zu überschlagen, urplötzlich kann Ippolita wieder gehen, vergisst sie die Etikette und schlingt am Esstisch, stößt unvergleichliche Schimpfkanonaden aus, spricht mit fremder Stimme, versetzt das Zimmer in Bewegung und bekommt Schaum vorm Mund. Auf diesen großartig inszenierten Besessenheitsausbruch musste man länger warten, doch es hat sich gelohnt. Bei einem laienhaften ersten Exorzismus-Versuch schwebt sie durchs Fenster und wieder zurück, zaubert glühende Kohlen und eine Würgehand herbei, verhöhnt den Wunderheiler (Mario Scaccia, „Schade, daß Du eine Kanaille bist“) und zwingt ihn, grüne Kotze zu lecken.

Ihr Vater sieht sich nun gezwungen, Opfer zu bringen und beendet die Liaison mit seiner Freundin, was Ippolita jedoch mittlerweile einen feuchten Kehricht interessiert: Sie prügelt und beschimpft ihn, stranguliert ihn per Telekinese. Dass sie inzwischen immer fertiger aussieht, hält sie nicht davon ab, ihren Bruder Filipo (Remo Girone, „Der Aufstieg des Paten“) sexuell zu belästigen. Als Nächster versucht sich ihr Onkel (Arthur Kennedy, „Die Viper“), ein eher glaubensschwacher Priester, an einem Exorzismus, doch der Teufel wehrt sich und Onkelchen bleibt erfolglos. Nun ist klar: Ein Profi muss her, da beißt die Maus keinen Faden ab. Man beauftragt einen österreichischen Bettelmönch (George Coulouris, „Mord im Orientexpress“), der sich mit tanzenden Möbeln, einem regelrechten Orkan, Regen mitten im Haus und entfachtem Feuer konfrontiert sieht. Ippolita bzw. das, was von ihr Besitz ergriffen hat, spuckt grünen Schleim und wird immer entstellter. Erst ist sie plötzlich doppelt da, dann rennt sie weg, doch man ist ihr auf den Fersen…

Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich um ein unschwer als solches zu identifizierendes „Der Exorzist“-Rip-Off, das jedoch sorgfältig eigene Ideen einpflegt und sich an den Schlüsselmomenten des Vorbilds orientiert, die es bisweilen fast 1:1 kopiert, oft genug jedoch mittels eigener Ideen gekonnt variiert. Das Umfeld ist dann auch ein ganz eigenes, ebenso individuell sind die Charaktere, lediglich das Kernstück aus Friedkins Film blieb erhalten. Eine Produktion aus der Diskont-Ecke ist „Der Antichrist“ dann auch augenscheinlich keinesfalls, die Ausstattung kann sich ebenso sehen lassen wie die Make-up-Arbeit und Aristide Massaccesis (alias Joe D’Amato) hervorragende Kameraarbeit, die das Potential dieses Mannes beweist. An den Spezialeffekten hat der Zahn der Zeit etwas genagt, doch funktionieren sie noch immer prima, in Kombination mit Ippolitas krudem Gebaren verfehlen sie ihre Schock- und Ekelwirkung nicht – wo der Horrorfaktor nicht ganz mit Regan mithalten kann, wird eben auf zusätzliche Übertreibung gesetzt, so dass De Martinos Film herrlich obszön, schmuddelig (inkl. Masturbationsszene) und blasphemisch ausgefallen ist. Die ausführliche Exposition mag ihre Längen haben und hätte etwas Straffung hinsichtlich der Dialoge und des Schnitts sicherlich vertragen, aber De Martino beweist durchaus Gespür für die psychologische Komponente, die zunächst nur diffuse, latente okkulte Bedrohung und langsame Entfaltung der Handlung sowie ihrer Zuspitzung. Neben dem Prolog lockert eine Rückblende in das Leben Ippolita seniors die Szenerie wunderbar auf und sorgt für Tapetenwechsel. Ein immer wiederkehrendes Motiv ist das eines geköpften Reptils und ebenso kopflos schien man beim Entwurf der finalen Pointe gewesen zu sein, denn das Ende fällt in seiner unspektakulären Art doch stark ab – hier hätte es gern noch etwas mehr sein dürfen, gern auch eine Rückkehr zum psychologischen Aspekt der körperlich eigentlich gesunden, dennoch gelähmten und unter Ängsten und wenig Selbstvertrauen leidenden Ippolita.