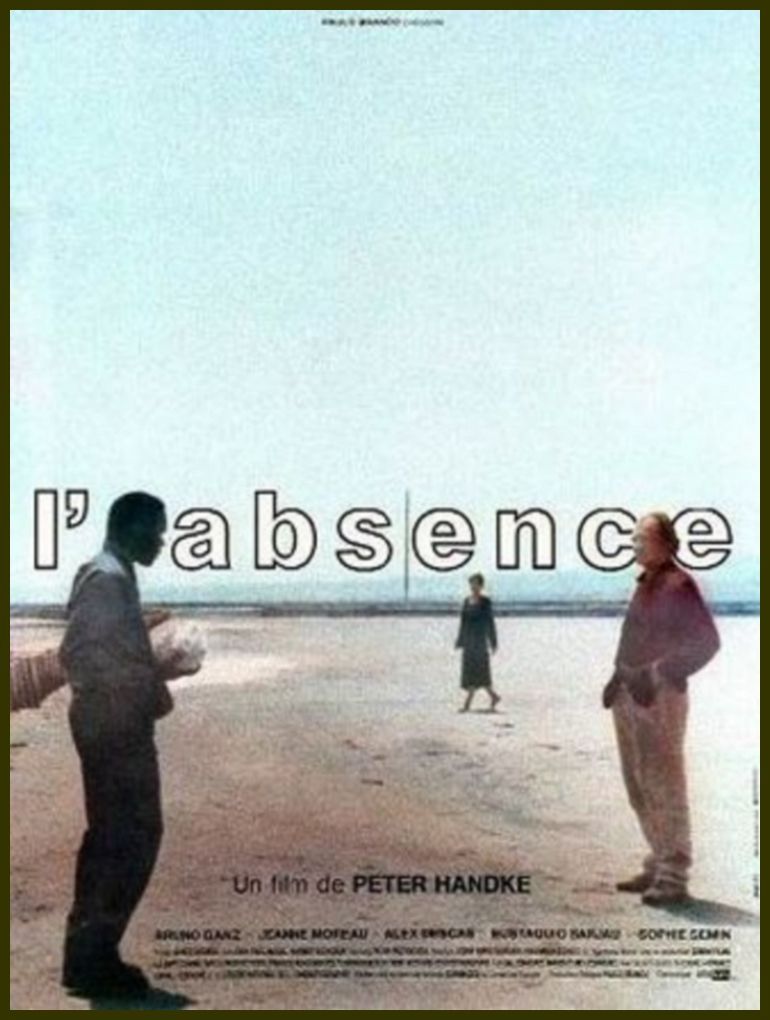

Re: Salvatores Skizzen zu einer Studie der absoluten Kontingenz

Verfasst: Do 25. Jan 2018, 11:02

Originaltitel: Scorticateli vivi

Produtkionsland: Italien 1978

Regie: Mario Siciliano

Darsteller: Bryan Rostron, Thomas Kerr, Anthony Freeman, Charles Borromel, Karin Well, Pierluigi Giorgio

Spricht es nun für oder gegen mich, dass der einzige Film aus der Schmiede Mario Sicilianos, den ich bislang gesehen habe, der Okkult-Porno ORGASMO ESOTICO ist, den manche Quellen als mindestens co-dirigiert von Joe D’Amato listen? Auf jeden Fall spricht es für unseren foreneigenen Braumeister, dass er mir zum Wiegenfest Christi eine Kopie des Sicliano-Söldner-Klassikers SCORTICATELI VIVI aus dem Jahre 1978 in einer deutschsprachigen Synchronfassung (unter dem sagenhaften Titel HÄUTET SIE LEBEND!) zur Verfügung gestellt hat, die allein den Bogen bereits bis zum Reißen überspannt. Geruch nach Plätzchen liegt in der Luft. Wachs tropft von den Weihnachtsbaumkerzen. Das Evangelium nach Lukas liegt aufgeschlagen auf dem Gabentisch. Ich sitze derweil in der Sudanesischen Steppe, und schaue enthemmten Söldnern beim Töten zu…

Es beginnt mit Karin Well, dem Schreihals aus Andrea Bianchis Meisterwerk LE NOTTI DEL TERRORE. In vorliegendem Film ist sie Teilzeitgeliebte eines gewissen Rudi Kubler, der, noch bevor die erste Szene richtig begonnen hat, von einer Gruppe Gangster verschleppt wird. Grund hierfür ist, dass der Journalist sich kurzfristig im Drogengewerbe versuchen, dabei seine Auftraggeber durch Unterschlagung der berauschenden Ware übers Ohr hauen wollte, jedoch nicht mit deren Raubtierintelligenz rechnete: Nach Strich und Faden vermöbelt lässt ihn sein Auftraggeber in irgendeinem römischen Hinterhof liegen, nachdem er ihm das Versprechen gegeben hat, wenn er bis zum Abend die ausstehenden Moneten nicht pflichtschuldig bei ihm abliefere, würden seinen Körper noch viel unangenehmere Modifikationen erwarten. Deshalb stattet unser Held nunmehr seiner Freundin Evelyn einen Besuch ab. Ein letztes Schäferstündchen soll es sein, und außerdem der Versuch, ihr fünfhundert Dollar aus den Rippen zu leiern. Die braucht Rudi aber nicht etwa für seine Mafia-Schuldner. Stattdessen sieht sein Plan vor, sich erstmal zu seinem Bruder Frank abzusetzen, der wiederum Hauptmann einer Söldnertruppe ist, die sich zurzeit mit Sudanesischen Rebellen herumschlägt. Von dem möchte er sodann weiteres Geld erbitten, das es ihm ermöglicht, seine Reise nach New York fortzusetzen, wo er für längere Zeit unterzutauchen gedenkt. Evelyn ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert: weder von der Schlinge um Rudis Hals noch von der Rolle, die sie dabei spielen soll, sie ihm wenigstens ein bisschen zu lockern. Trotzdem gibt es Sex, und danach liegen die Liebenden mindestens zwei Minuten schweigend rauchend nebeneinander. Mario Siciliano entdeckt in dieser Szene eine Sensibilität, die ich in einem Film namens SCORTICATELI VIVI nicht vorzufinden gedacht hätte. Beinahe zärtlich betupft Kameramann Gino Santini die in ihrer jeweiligen Einsamkeit isolierten Körper. Im weiteren Verlauf wird die von Maestro Siciliano höchstpersönlich ersonnene Geschichte immer wieder auf diese Bettszene zurückkommen – in scheinbar wahllos ausgestreuten Rückblenden, die uns enthüllen, wie Evelyns und Rudis Abschiedskoitus weiterverlaufen ist. Der Kontrast könnte gar nicht größer sein zu den Sudanesischen Kriegsspektakeln, in die wir nach einem heftigen Schnitt quasi kopfüber hineingeprügelt werden.

Abb.1: Siciliano liebt es in vorliegendem Film, seine Figuren in Landschaften zu platzieren, die sie aufgrund ihrer schieren Tristesse zu erdrücken drohen. Selten sah die Vorstadt Roms in ein solch existenzialistisches Licht getaucht aus wie hier an jenem Tag, als unser Held Rudi erfahren muss, dass er besser schnell seine Mafia-Schulden begleicht, möchte er nicht zwei Stiefel aus Beton angepasst bekommen. Das ist nicht unbedingt Antonioni, weist aber ungefähr in die Richtung.

Einen Kontext für die kriegerischen Auseinandersetzungen im nördlicheren Afrika liefert uns der Film erst gar nicht. Wenn die Söldner ihre indigenen Feinde aus ihren Buschverstecken bomben, ganze Siedlungen dem Erdboden gleichmachen, und Frauen in ihrer Funktion als Kriegsbeute zum Abreagieren der angestauten sexuellen Triebe benutzen, dann inszeniert Siciliano das als vollkommen außerhalb konkreter Zeiträume stattfindende Implosion von Sexismus, Rassismus und Sadismus, die mit sich in den Strudel willenloser Brutalität reißt, was nicht selbst gewalttätig genug ist, sich dagegen zu stemmen. Die Guerillas, die es – für wen?, und wieso? – auszuradieren gilt, werden konsequent als „schwarze Paviane“ bezeichnet, die wenigen Frauen, die man sich als Sexsklavinnen ins Camp geholt hat, sind für die entmenschlichten Kampfmaschinen „schwarze Wärmflaschen“, und wenn sich gerade kein Gegner in Reichweite der Handfeuerwaffen auftut, dann fällt man eben im betrunkenen Zustand fäusteschwingend übereinander selbst her. Die deutsche Synchronisation mit ihrem Füllhorn an verbalen Ungeheuerlichkeiten leistet wahre Schützenhilfe darin, den moralischen und physischen Zustand des Freiwilligenkorps um Frank Kubler auch sprachlich drastisch zu bebildern, während Sicilianos Impressionen von Söldner, die wehrlose Frauen nur deshalb aus den lüsternen Händen ihrer Kameraden befreien, um sie danach selbst zu vergewaltigen, oder die wehrlose Gefangenen nicht etwa primär mit Bunsenbrennern traktieren, um sie zum Ausplaudern strategisch wichtiger Interna zu bewegen, sondern scheinbar einfach nur an der puren Freude daran, den Geruch menschlichen Fleisches zu riechen, vielleicht nicht so sehr in ihrer graphischen Zeigefreude verstören, sondern dadurch, wie banal, wie lapidar, wie selbstverständlich derartige Grausamkeiten bereits in den Alltag dieser Männer eingesickert sind, und sich dort manifestiert haben. Bryan Rostron (bekannt aus Enzo G. Castellaris QUEL MALEDETTO TRENO BLINDATO, und sonst eigentlich aus nichts) in seinem anfangs noch weißen Anzug, dem blonden Schopf und den kultivierten Manieren wirkt in einem solchem Umfeld genau wie der Fremdkörper, als den ihn Frank behandelt. Statt dem Brüderchen sofort hilfreich unter die Arme zu greifen, stellt der ihm ein Ultimatum. Bis zum Abend solle er aus dem Camp verschwunden sein, und zusehen, wie er ohne einen müden Groschen aus dem Dschungel zurück in die Zivilisation finde. Dass der Bruderstreit, der sich um lange schwelende Eifersüchteleien rankt, eskaliert, das verhindert Sicilianos Drehbuch dadurch, dass es Frank bei der nächsten Mission in Gefangenschaft der Guerillas geraten lässt, und dass die verbliebenen Söldner, Frank inbegriffen, nunmehr ausziehen müssen, um ihren Kommandanten vor dem sicheren Tod zu bewahren – ein Himmelfahrtskommando, in dessen Fahrwasser Frank vom Kleinkriminellen zum kaltblütigen Killer reifen wird.

Abb. 2: Klein wie Ameisen bahnen sich die Söldner ihren Weg durch eine lebensfeindliche Wüste. Gleich in mehreren solcher Aufnahmen – die Kamera fährt in dieser Szene langsam immer weiter zurück bis sich die Gestalten in der semantischen Weite des Panoramas regelrecht verlieren – stilisiert Siciliano Landschaften zu wahren Seelenspiegeln seiner Protagonisten. Das ist nicht unbedingt Herzog, weist aber ungefähr in die Richtung.

Immer wieder musste ich bei der Sichtung von SCORTICATELI VIVI an einen italienischen Film denken, der knapp vier Dekaden früher entstanden ist. In Augusto Geninas LO SQUADRONE BIANCO ist es ebenfalls eine verkrachte Existenz – der Soldat Mario -, die sich, allerdings aus Liebeskummer wegen den zahllosen Affären seiner Liebsten Christina, in die Fremdenlegion einschreibt, um in der Wüste des heutigen Libyen den Kampf gegen lokale Rebellentruppen aufzunehmen, an dieser Aufgabe zum Prototyp des faschistischen Helden heranzuwachsen, und am Ende die ihm nachgereiste Christina nicht nur sprichwörtlich in die Wüste zu schicken, sowie das Herz, das sie ihm anbietet, gegen eine Brust voller Ehrenabzeichen einzutauschen. Beide Filme einen zwar die Grundzüge des jeweiligen Plots, und damit eine Handvoll motivischer und inszenatorischer Topoi, sowie, dass Siciliano und Genina beide größtenteils „on location“ auf afrikanischem Boden gedreht haben, d.h. die Landschaft effektvoll als Hintergrundfolie ihrer maskulinen Mythen heranziehen. Wo LO SQUADRONE BIANCO den expansiven Vorstößen der italienischen Armee während des Zweiten Abessinienkriegs allerdings absolut unkritisch gegenübersteht – und nicht zuletzt dafür mit dem Copa Mussolini prämiert wurde -, zeichnet Siciliano, wie bereits angedeutet, ein völlig anderes Bild seiner Söldnerbande. Während die Fremdenlegionäre bei Genina beflügelt sind von ideellen Konzepten wie Nationalismus oder konkreten politischen Praktiken wie der des Kolonialismus, und damit über metaphysische Leuchtfeuer verfügen, die sie in ihren Handlungen, ihrem Leben und Sterben leiten, haben wir es bei Frank Kubler und seinen Leuten mit Menschen zu tun, in denen jegliche Ambition abgestorben zu sein scheint. Wen sie töten, das ist dieser Bande verrohter Individuen letztlich völlig gleich. Weiner aus ihrer Mitte bei einem Gewaltmarsch mit Schaum vorm Mund im Gebüsch liegenbleibt, dann nimmt man das achselzuckend zur Kenntnis, und zieht einfach weiter. Wenn einen selbst dann endlich die tödliche Kugel trifft, hat man dafür auch nur ein gepresst hervorgestoßenes „Scheiße!“ übrig.

Folgerichtig erfahren wir über die politischen Hintergründe der blutigen Dauer-Scharmützel in vorliegendem Film exakt nichts, und genauso folgerichtig kann man aus der Figurenriege nicht eine einzige herauspicken, die in irgendeiner Form als Sympathieträger geeignet wäre. Die Söldner sind saufende, raufende Ungeheuer, die spätestens, wenn es ein weibliches Geschlechtsorgan in ihren Zugriffsbereich verschlägt, von wilden Tieren nichts mehr unterscheidet, und Frank, der, wie gesagt, immer mehr in die Fußstapfen seines Bruders hineinwächst, verhält sich einen Großteil der Laufzeit entweder passiv gegenüber den Gräueln, die er mit ansehen muss, an denen er allerdings auch lange nicht aktiv partizipiert, um am Ende jedoch schließlich zu enthüllen, dass es ihm bei der Aktion zur Rettung Franks letztlich ebenfalls nur um den eigenen Vorteil ging. In einem wahnwitzigen Finale, das möglicherweise Sicilianos eigenwillige und eigenartige Reminiszenz an das Ende von Erich von Stroheims Mammut-Epos GREED darstellen soll, werden Frank und Rudi einander in einer stilisierten Urszene des brüderlichen Zwists als Kain und Abel gegenübergestellt, und die biblische Metaphorik in Gestalt einer Schlange, die einem von beiden ihr Gift in die Adern jagt, darf ebenfalls nicht fehlen. Selbst die süßliche, wie an den mit Schmutz und Eiterbeulen übersäten Rumpf des restlichen Films drangetackert wirkende Schlussszene, in der Rudi zu seiner Evelyn zurückkehrt, besitzt einen bitteren Beigeschmack, der sich aus der Verzahnung von Liebe und Ökonomie ergibt. Immerhin sind es Diamanten, die er seinem Bruder aus der Tasche stibitzt hat, die es ihm ermöglichen, mit seiner Ex-Freundin in einem neuen Wagen in den Sonnenuntergang davonzubrausen. Noch am sympathischsten ist ein Liebespaar aus der Sudanesischen Oberschicht gezeichnet, das sich zum Techtelmechtel und zum Philosophieren über die Vergangenheit des eigenen Landes in eine nubische Ruinenstadt zurückgezogen hat, und dort von unserer schwerbewaffneten Rasselbande in der üblichen Weise aufgemischt wird. Bevor die junge Frau sich von den Lüstlingen schänden lässt, entleibt sie sich lieber selbst. Ansonsten glänzt die indigene Bevölkerung – was den Film erneut mit LO SQUADRONE BIANCO verbindet, und was Siciliano dann doch teilweise über rassistische Konnotationen stolpern lässt, die sich gegen ihn selbst wenden – entweder mit Abwesenheit, oder dadurch, dass sie sich den beiden Polen traditionell-kolonialistischer Repräsentationsformen von „Eingeborenen“ anpassen: Auf der einen Seite die Guerillas, die wie Frank und seine Recken, nur Gefangene nehmen, um sie in bestialischen Zeremoniellen zu Tode zu foltern, auf der andern Seite Franks Mätresse, ein Sklavenmädchen, das sich intellektuell auf dem Niveau eines Kleinkinds befindet, eine abenteuerliche Syntax besitzt, und, nachdem ihr Herr und Gebieter das Lager verlassen hat, wie selbstverständlich dessen kleinen Bruder in die Wunderwelt der Kopulation einführt.

Abb. 3: Der Söldner und seine Genussmittel. Durch Sicilianos feinsinnige Anordnung eines Triptychons unterschiedlicher Konsumobjekte der entmenschlichten Männer schwingt in dieser Szene eine fundamentale Kritik an Kolonialismus, Kapitalismus und Rassismus mit. Zuerst fällt unser Blick auf den Rücken der jungen Frau, die Frank Kubler (rechts im Bild) als Sexsklavin hält. Von dort aus ist es nicht weit zur J&B-Flasche, Produkt eines globalistischen Konzerns mit Sitz in London. Über allem hängt ein Leopardenfell, das viel zu erzählen hat über die Ausbeutung von (exotischer) Fauna und Flora durch Menschenhand.

Mit seiner allumfassenden Torpedierung von Männlichkeitsprogrammatiken wie Freundschaft, Treue, Ehre, und wie sie alle heißen, scheint Sicilianos Film mir nicht nur wesentlich dichter an der außerfilmischen Realität zu sein als es LO SQUADRONE BIANCO oder – um einen weiteren Klassiker aus den 30ern zu nennen, der mir bei der Sichtung von SCORTICATELI VIVI immer wieder im Hinterkopf herumspukte – Josef von Sternbergs MOROCCO wollen/können., zugleich versteht es der Film nämlich exzellent, seine nicht selten beeindruckenden Panoramaaufnahmen im Dienste einer existenzialistisch-melancholischen Grundstimmung einzusetzen. Schon während des Vorspanns läuft Rudi, sichtlich bedrückt von der Aussicht, dass die Mafia ihn im nächsten Hafenbecken versenken wird, mit zusammengestauchtem Körper durch die Viertel Roms, deren langen Straßenzüge und ausdruckslosen Gebäude ihn umschließen wie die Architektur eines substantiellen Verlorenseins in der Welt. Später, im Sudan, liebt Siciliano es, seine Helden winzig klein wie Ameisen vor Bergzügen, in uferlosen Savannen oder monotonen Einöden zu platzieren. Gerade die Märsche, die die Söldner durch die Wüste hinlegen müssen, suggerieren in ihrer Bildsprache unterschwellig die Nichtigkeit des einzelnen Individuums in Anbetracht eines ihm haushoch überlegenen Schicksals. Zugleich kann man bei den vielen Landschaftsaufnahmen, die übrigens niemals zu kitschigen Postkartenbildern ausarten, sondern stets etwas Verzweifeltes, Wehklagendes haben, aber auch an das Mondo-Genre denken – bei den symbolträchtigen Szenen von Geiern, die sich um Aas balgen, sowieso -, oder an dessen vielleicht faszinierendes Derivat, den italienischen Kannibalenfilm, der just zu dem Zeitpunkt, als SCORTICATELI VIVI entsteht, ebenfalls gerade Hochkonjunktur feiert.

Strukturell gibt es jedenfalls verblüffende Kongruenzen: Wie eigentlich jedes Menschenfresser-Drama, das Ende der 70er, Anfang der 80er im Stiefelland produziert wird, beginnt SCORTICATELI VIVI in einer Großstadt – bei Lenzi, Deodato, Martino und Konsorten ist es freilich immer New York, und nicht, wie in vorliegendem Film, Roma -, um dann recht hastig ins Dschungel-Inferno zu wechseln. Wie in beispielweise CANNIBAL FEROX oder MANGIATI VIVI! werden wir mit für die weitere Story eher unerhebliche Szenenskizzen aus dem Rotlicht- oder Rauschgiftmilieu sowie einem pumpenden, groovenden Score konfrontiert, der zunächst eher im Kontrast zum folgenden Spektakel zu stehen scheint – für SCORTICATELI VIVI besorgt diesen Stelvio Cipriani höchstselbst, und schafft es, vor allem, wenn er IN-A-GADDA-DA-VIDA als Funk-Instrumental neuinterpretiert, Akzente zu setzen, die mir in keiner Strand-Disco die Cocktails vergällen würden. Mehr noch: In jener Szene, in der die Rebellen einige gefangene Söldner im Rahmen eines bizarren Rituals bzw. einer bizarren Apparatur, die der Phantasie Kafkas entsprungen sein könnte, hinrichten, sind sie gar nicht weit entfernt von den Praktiken, mit denen die Lenzi-Kannibalen ihren Opfern den Tod versüßen – zumal die mannigfaltigen Dschungelfallen, die sich ständig aus Baumwipfeln oder Erdlöchern ergießen, um die Reaktionsschnelle unserer Helden zu testen, eins zu eins denen entsprechen, die auch im Kannibalen-Genre dauernd zuschnappen. Tiersnuff gibt es glücklicherweise keinen, und lebendig gefressen oder gehäutet wird, trotz des vollmundigen Titels, zumindest in der mir vorliegenden Fassung niemand – immerhin findet das Häuten aber im Zwiegespräch unserer Protagonisten mehrmals als neuster Hinrichtungsschrei der Sudanesen Erwähnung -, dafür siedelt die Gewalt durchaus an jenem Ende der Spirale, das auch für die anthropophagische Nische innerhalb der italienischen Filmindustrie konstitutiv ist. In seinem Grundtenor ist SCORTICATELI VIVI indes – wenn man CANNIBAL HOLOCAUST einmal aufgrund seiner Sonderstellung außen vor lässt – noch weit pessimistischer als jedes Kannibalen-Abenteuer: IN CANNIBAL FEROX erhält unsere Heldin am Ende die Doktorweihe. In MANGIATI VIVI! sitzen unsere Helden am Ende in der Sicherheit eines Hubschraubers, der sie aus der Grünen Hölle hinausbringt. In LA MONTAGNA DEL DIO CANNIBALE verlassen Ursula Andress und Claudio Cassinelli den Film als Liebespaar. Was aber offeriert mir SCORTICATELI VIVI in seiner Schlussszene anderes als die Gewissheit, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, und letztlich nur derjenige sich durchbeißt, der den muskulösesten Kiefer hat? Von Liebe, Reue, Läuterung keine Spur. Frank, der Brudermörder, wird sich mit dem gemopsten Geld ein schönes Leben machen, während im Sudan weiter die Erde brennt.

Abb. 4: Dann gehen die Pferde doch noch einmal mit Sicliano durch. Als hätte er zu viele Mondos und Kannibalenfilme geschaut, lässt er die Sudanesischen Rebellen, die sonst sehr taktisch operieren und mit modernen Kriegstechnologie ausgestattet sind, plötzlich zu klischeehaften „Wilden“ werden, die ihre an Holzpfähle gefesselten Opfer in einem ekstatischen Fackeltanz umschwirren, bevor sie sie auf eine Weise ums Leben bringen, für die ich noch keine Begriffe habe.

Es dürfte alle, die es bei diesem weiteren Lobgesang auf einen Film, dessen Produzenten ihn wohl nur halb so ernst genommen haben wie ich es tue, bis hierhin geschafft haben, nun nicht überraschen, dass ich ziemlich angetan bin von Sicilianos komplett jenseits des guten Geschmacks und der politischen Korrektheit siedelnden Vision eines Söldnerfilms. Was auch immer es gewesen sein mag, dass in den 70ern im Grundwasser Italiens grassierte, es hat dazu geführt, dass jene Nation innerhalb dieses Zeitfensters einige der kompromisslosesten, härtesten, gewalttätigsten Filme produzieren konnte, die mir bekannt sind. Der Gros der Menschheit wird gut daran tun, sich besser vor diesem dreck- und blutverkrusteten visuellen Schrapnell der besonders perfiden Sorte in den Schützengräben zu verstecken. Ich für meinen Teil habe den Namen Mario Siciliano in den Pfosten eines Betts geritzt, in dem ich, fürchte/hoffe ich, in nächster Zeit noch öfter meinen Mittagsschlaf halten werde.

Es beginnt mit Karin Well, dem Schreihals aus Andrea Bianchis Meisterwerk LE NOTTI DEL TERRORE. In vorliegendem Film ist sie Teilzeitgeliebte eines gewissen Rudi Kubler, der, noch bevor die erste Szene richtig begonnen hat, von einer Gruppe Gangster verschleppt wird. Grund hierfür ist, dass der Journalist sich kurzfristig im Drogengewerbe versuchen, dabei seine Auftraggeber durch Unterschlagung der berauschenden Ware übers Ohr hauen wollte, jedoch nicht mit deren Raubtierintelligenz rechnete: Nach Strich und Faden vermöbelt lässt ihn sein Auftraggeber in irgendeinem römischen Hinterhof liegen, nachdem er ihm das Versprechen gegeben hat, wenn er bis zum Abend die ausstehenden Moneten nicht pflichtschuldig bei ihm abliefere, würden seinen Körper noch viel unangenehmere Modifikationen erwarten. Deshalb stattet unser Held nunmehr seiner Freundin Evelyn einen Besuch ab. Ein letztes Schäferstündchen soll es sein, und außerdem der Versuch, ihr fünfhundert Dollar aus den Rippen zu leiern. Die braucht Rudi aber nicht etwa für seine Mafia-Schuldner. Stattdessen sieht sein Plan vor, sich erstmal zu seinem Bruder Frank abzusetzen, der wiederum Hauptmann einer Söldnertruppe ist, die sich zurzeit mit Sudanesischen Rebellen herumschlägt. Von dem möchte er sodann weiteres Geld erbitten, das es ihm ermöglicht, seine Reise nach New York fortzusetzen, wo er für längere Zeit unterzutauchen gedenkt. Evelyn ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert: weder von der Schlinge um Rudis Hals noch von der Rolle, die sie dabei spielen soll, sie ihm wenigstens ein bisschen zu lockern. Trotzdem gibt es Sex, und danach liegen die Liebenden mindestens zwei Minuten schweigend rauchend nebeneinander. Mario Siciliano entdeckt in dieser Szene eine Sensibilität, die ich in einem Film namens SCORTICATELI VIVI nicht vorzufinden gedacht hätte. Beinahe zärtlich betupft Kameramann Gino Santini die in ihrer jeweiligen Einsamkeit isolierten Körper. Im weiteren Verlauf wird die von Maestro Siciliano höchstpersönlich ersonnene Geschichte immer wieder auf diese Bettszene zurückkommen – in scheinbar wahllos ausgestreuten Rückblenden, die uns enthüllen, wie Evelyns und Rudis Abschiedskoitus weiterverlaufen ist. Der Kontrast könnte gar nicht größer sein zu den Sudanesischen Kriegsspektakeln, in die wir nach einem heftigen Schnitt quasi kopfüber hineingeprügelt werden.

Abb.1: Siciliano liebt es in vorliegendem Film, seine Figuren in Landschaften zu platzieren, die sie aufgrund ihrer schieren Tristesse zu erdrücken drohen. Selten sah die Vorstadt Roms in ein solch existenzialistisches Licht getaucht aus wie hier an jenem Tag, als unser Held Rudi erfahren muss, dass er besser schnell seine Mafia-Schulden begleicht, möchte er nicht zwei Stiefel aus Beton angepasst bekommen. Das ist nicht unbedingt Antonioni, weist aber ungefähr in die Richtung.

Einen Kontext für die kriegerischen Auseinandersetzungen im nördlicheren Afrika liefert uns der Film erst gar nicht. Wenn die Söldner ihre indigenen Feinde aus ihren Buschverstecken bomben, ganze Siedlungen dem Erdboden gleichmachen, und Frauen in ihrer Funktion als Kriegsbeute zum Abreagieren der angestauten sexuellen Triebe benutzen, dann inszeniert Siciliano das als vollkommen außerhalb konkreter Zeiträume stattfindende Implosion von Sexismus, Rassismus und Sadismus, die mit sich in den Strudel willenloser Brutalität reißt, was nicht selbst gewalttätig genug ist, sich dagegen zu stemmen. Die Guerillas, die es – für wen?, und wieso? – auszuradieren gilt, werden konsequent als „schwarze Paviane“ bezeichnet, die wenigen Frauen, die man sich als Sexsklavinnen ins Camp geholt hat, sind für die entmenschlichten Kampfmaschinen „schwarze Wärmflaschen“, und wenn sich gerade kein Gegner in Reichweite der Handfeuerwaffen auftut, dann fällt man eben im betrunkenen Zustand fäusteschwingend übereinander selbst her. Die deutsche Synchronisation mit ihrem Füllhorn an verbalen Ungeheuerlichkeiten leistet wahre Schützenhilfe darin, den moralischen und physischen Zustand des Freiwilligenkorps um Frank Kubler auch sprachlich drastisch zu bebildern, während Sicilianos Impressionen von Söldner, die wehrlose Frauen nur deshalb aus den lüsternen Händen ihrer Kameraden befreien, um sie danach selbst zu vergewaltigen, oder die wehrlose Gefangenen nicht etwa primär mit Bunsenbrennern traktieren, um sie zum Ausplaudern strategisch wichtiger Interna zu bewegen, sondern scheinbar einfach nur an der puren Freude daran, den Geruch menschlichen Fleisches zu riechen, vielleicht nicht so sehr in ihrer graphischen Zeigefreude verstören, sondern dadurch, wie banal, wie lapidar, wie selbstverständlich derartige Grausamkeiten bereits in den Alltag dieser Männer eingesickert sind, und sich dort manifestiert haben. Bryan Rostron (bekannt aus Enzo G. Castellaris QUEL MALEDETTO TRENO BLINDATO, und sonst eigentlich aus nichts) in seinem anfangs noch weißen Anzug, dem blonden Schopf und den kultivierten Manieren wirkt in einem solchem Umfeld genau wie der Fremdkörper, als den ihn Frank behandelt. Statt dem Brüderchen sofort hilfreich unter die Arme zu greifen, stellt der ihm ein Ultimatum. Bis zum Abend solle er aus dem Camp verschwunden sein, und zusehen, wie er ohne einen müden Groschen aus dem Dschungel zurück in die Zivilisation finde. Dass der Bruderstreit, der sich um lange schwelende Eifersüchteleien rankt, eskaliert, das verhindert Sicilianos Drehbuch dadurch, dass es Frank bei der nächsten Mission in Gefangenschaft der Guerillas geraten lässt, und dass die verbliebenen Söldner, Frank inbegriffen, nunmehr ausziehen müssen, um ihren Kommandanten vor dem sicheren Tod zu bewahren – ein Himmelfahrtskommando, in dessen Fahrwasser Frank vom Kleinkriminellen zum kaltblütigen Killer reifen wird.

Abb. 2: Klein wie Ameisen bahnen sich die Söldner ihren Weg durch eine lebensfeindliche Wüste. Gleich in mehreren solcher Aufnahmen – die Kamera fährt in dieser Szene langsam immer weiter zurück bis sich die Gestalten in der semantischen Weite des Panoramas regelrecht verlieren – stilisiert Siciliano Landschaften zu wahren Seelenspiegeln seiner Protagonisten. Das ist nicht unbedingt Herzog, weist aber ungefähr in die Richtung.

Immer wieder musste ich bei der Sichtung von SCORTICATELI VIVI an einen italienischen Film denken, der knapp vier Dekaden früher entstanden ist. In Augusto Geninas LO SQUADRONE BIANCO ist es ebenfalls eine verkrachte Existenz – der Soldat Mario -, die sich, allerdings aus Liebeskummer wegen den zahllosen Affären seiner Liebsten Christina, in die Fremdenlegion einschreibt, um in der Wüste des heutigen Libyen den Kampf gegen lokale Rebellentruppen aufzunehmen, an dieser Aufgabe zum Prototyp des faschistischen Helden heranzuwachsen, und am Ende die ihm nachgereiste Christina nicht nur sprichwörtlich in die Wüste zu schicken, sowie das Herz, das sie ihm anbietet, gegen eine Brust voller Ehrenabzeichen einzutauschen. Beide Filme einen zwar die Grundzüge des jeweiligen Plots, und damit eine Handvoll motivischer und inszenatorischer Topoi, sowie, dass Siciliano und Genina beide größtenteils „on location“ auf afrikanischem Boden gedreht haben, d.h. die Landschaft effektvoll als Hintergrundfolie ihrer maskulinen Mythen heranziehen. Wo LO SQUADRONE BIANCO den expansiven Vorstößen der italienischen Armee während des Zweiten Abessinienkriegs allerdings absolut unkritisch gegenübersteht – und nicht zuletzt dafür mit dem Copa Mussolini prämiert wurde -, zeichnet Siciliano, wie bereits angedeutet, ein völlig anderes Bild seiner Söldnerbande. Während die Fremdenlegionäre bei Genina beflügelt sind von ideellen Konzepten wie Nationalismus oder konkreten politischen Praktiken wie der des Kolonialismus, und damit über metaphysische Leuchtfeuer verfügen, die sie in ihren Handlungen, ihrem Leben und Sterben leiten, haben wir es bei Frank Kubler und seinen Leuten mit Menschen zu tun, in denen jegliche Ambition abgestorben zu sein scheint. Wen sie töten, das ist dieser Bande verrohter Individuen letztlich völlig gleich. Weiner aus ihrer Mitte bei einem Gewaltmarsch mit Schaum vorm Mund im Gebüsch liegenbleibt, dann nimmt man das achselzuckend zur Kenntnis, und zieht einfach weiter. Wenn einen selbst dann endlich die tödliche Kugel trifft, hat man dafür auch nur ein gepresst hervorgestoßenes „Scheiße!“ übrig.

Folgerichtig erfahren wir über die politischen Hintergründe der blutigen Dauer-Scharmützel in vorliegendem Film exakt nichts, und genauso folgerichtig kann man aus der Figurenriege nicht eine einzige herauspicken, die in irgendeiner Form als Sympathieträger geeignet wäre. Die Söldner sind saufende, raufende Ungeheuer, die spätestens, wenn es ein weibliches Geschlechtsorgan in ihren Zugriffsbereich verschlägt, von wilden Tieren nichts mehr unterscheidet, und Frank, der, wie gesagt, immer mehr in die Fußstapfen seines Bruders hineinwächst, verhält sich einen Großteil der Laufzeit entweder passiv gegenüber den Gräueln, die er mit ansehen muss, an denen er allerdings auch lange nicht aktiv partizipiert, um am Ende jedoch schließlich zu enthüllen, dass es ihm bei der Aktion zur Rettung Franks letztlich ebenfalls nur um den eigenen Vorteil ging. In einem wahnwitzigen Finale, das möglicherweise Sicilianos eigenwillige und eigenartige Reminiszenz an das Ende von Erich von Stroheims Mammut-Epos GREED darstellen soll, werden Frank und Rudi einander in einer stilisierten Urszene des brüderlichen Zwists als Kain und Abel gegenübergestellt, und die biblische Metaphorik in Gestalt einer Schlange, die einem von beiden ihr Gift in die Adern jagt, darf ebenfalls nicht fehlen. Selbst die süßliche, wie an den mit Schmutz und Eiterbeulen übersäten Rumpf des restlichen Films drangetackert wirkende Schlussszene, in der Rudi zu seiner Evelyn zurückkehrt, besitzt einen bitteren Beigeschmack, der sich aus der Verzahnung von Liebe und Ökonomie ergibt. Immerhin sind es Diamanten, die er seinem Bruder aus der Tasche stibitzt hat, die es ihm ermöglichen, mit seiner Ex-Freundin in einem neuen Wagen in den Sonnenuntergang davonzubrausen. Noch am sympathischsten ist ein Liebespaar aus der Sudanesischen Oberschicht gezeichnet, das sich zum Techtelmechtel und zum Philosophieren über die Vergangenheit des eigenen Landes in eine nubische Ruinenstadt zurückgezogen hat, und dort von unserer schwerbewaffneten Rasselbande in der üblichen Weise aufgemischt wird. Bevor die junge Frau sich von den Lüstlingen schänden lässt, entleibt sie sich lieber selbst. Ansonsten glänzt die indigene Bevölkerung – was den Film erneut mit LO SQUADRONE BIANCO verbindet, und was Siciliano dann doch teilweise über rassistische Konnotationen stolpern lässt, die sich gegen ihn selbst wenden – entweder mit Abwesenheit, oder dadurch, dass sie sich den beiden Polen traditionell-kolonialistischer Repräsentationsformen von „Eingeborenen“ anpassen: Auf der einen Seite die Guerillas, die wie Frank und seine Recken, nur Gefangene nehmen, um sie in bestialischen Zeremoniellen zu Tode zu foltern, auf der andern Seite Franks Mätresse, ein Sklavenmädchen, das sich intellektuell auf dem Niveau eines Kleinkinds befindet, eine abenteuerliche Syntax besitzt, und, nachdem ihr Herr und Gebieter das Lager verlassen hat, wie selbstverständlich dessen kleinen Bruder in die Wunderwelt der Kopulation einführt.

Abb. 3: Der Söldner und seine Genussmittel. Durch Sicilianos feinsinnige Anordnung eines Triptychons unterschiedlicher Konsumobjekte der entmenschlichten Männer schwingt in dieser Szene eine fundamentale Kritik an Kolonialismus, Kapitalismus und Rassismus mit. Zuerst fällt unser Blick auf den Rücken der jungen Frau, die Frank Kubler (rechts im Bild) als Sexsklavin hält. Von dort aus ist es nicht weit zur J&B-Flasche, Produkt eines globalistischen Konzerns mit Sitz in London. Über allem hängt ein Leopardenfell, das viel zu erzählen hat über die Ausbeutung von (exotischer) Fauna und Flora durch Menschenhand.

Mit seiner allumfassenden Torpedierung von Männlichkeitsprogrammatiken wie Freundschaft, Treue, Ehre, und wie sie alle heißen, scheint Sicilianos Film mir nicht nur wesentlich dichter an der außerfilmischen Realität zu sein als es LO SQUADRONE BIANCO oder – um einen weiteren Klassiker aus den 30ern zu nennen, der mir bei der Sichtung von SCORTICATELI VIVI immer wieder im Hinterkopf herumspukte – Josef von Sternbergs MOROCCO wollen/können., zugleich versteht es der Film nämlich exzellent, seine nicht selten beeindruckenden Panoramaaufnahmen im Dienste einer existenzialistisch-melancholischen Grundstimmung einzusetzen. Schon während des Vorspanns läuft Rudi, sichtlich bedrückt von der Aussicht, dass die Mafia ihn im nächsten Hafenbecken versenken wird, mit zusammengestauchtem Körper durch die Viertel Roms, deren langen Straßenzüge und ausdruckslosen Gebäude ihn umschließen wie die Architektur eines substantiellen Verlorenseins in der Welt. Später, im Sudan, liebt Siciliano es, seine Helden winzig klein wie Ameisen vor Bergzügen, in uferlosen Savannen oder monotonen Einöden zu platzieren. Gerade die Märsche, die die Söldner durch die Wüste hinlegen müssen, suggerieren in ihrer Bildsprache unterschwellig die Nichtigkeit des einzelnen Individuums in Anbetracht eines ihm haushoch überlegenen Schicksals. Zugleich kann man bei den vielen Landschaftsaufnahmen, die übrigens niemals zu kitschigen Postkartenbildern ausarten, sondern stets etwas Verzweifeltes, Wehklagendes haben, aber auch an das Mondo-Genre denken – bei den symbolträchtigen Szenen von Geiern, die sich um Aas balgen, sowieso -, oder an dessen vielleicht faszinierendes Derivat, den italienischen Kannibalenfilm, der just zu dem Zeitpunkt, als SCORTICATELI VIVI entsteht, ebenfalls gerade Hochkonjunktur feiert.

Strukturell gibt es jedenfalls verblüffende Kongruenzen: Wie eigentlich jedes Menschenfresser-Drama, das Ende der 70er, Anfang der 80er im Stiefelland produziert wird, beginnt SCORTICATELI VIVI in einer Großstadt – bei Lenzi, Deodato, Martino und Konsorten ist es freilich immer New York, und nicht, wie in vorliegendem Film, Roma -, um dann recht hastig ins Dschungel-Inferno zu wechseln. Wie in beispielweise CANNIBAL FEROX oder MANGIATI VIVI! werden wir mit für die weitere Story eher unerhebliche Szenenskizzen aus dem Rotlicht- oder Rauschgiftmilieu sowie einem pumpenden, groovenden Score konfrontiert, der zunächst eher im Kontrast zum folgenden Spektakel zu stehen scheint – für SCORTICATELI VIVI besorgt diesen Stelvio Cipriani höchstselbst, und schafft es, vor allem, wenn er IN-A-GADDA-DA-VIDA als Funk-Instrumental neuinterpretiert, Akzente zu setzen, die mir in keiner Strand-Disco die Cocktails vergällen würden. Mehr noch: In jener Szene, in der die Rebellen einige gefangene Söldner im Rahmen eines bizarren Rituals bzw. einer bizarren Apparatur, die der Phantasie Kafkas entsprungen sein könnte, hinrichten, sind sie gar nicht weit entfernt von den Praktiken, mit denen die Lenzi-Kannibalen ihren Opfern den Tod versüßen – zumal die mannigfaltigen Dschungelfallen, die sich ständig aus Baumwipfeln oder Erdlöchern ergießen, um die Reaktionsschnelle unserer Helden zu testen, eins zu eins denen entsprechen, die auch im Kannibalen-Genre dauernd zuschnappen. Tiersnuff gibt es glücklicherweise keinen, und lebendig gefressen oder gehäutet wird, trotz des vollmundigen Titels, zumindest in der mir vorliegenden Fassung niemand – immerhin findet das Häuten aber im Zwiegespräch unserer Protagonisten mehrmals als neuster Hinrichtungsschrei der Sudanesen Erwähnung -, dafür siedelt die Gewalt durchaus an jenem Ende der Spirale, das auch für die anthropophagische Nische innerhalb der italienischen Filmindustrie konstitutiv ist. In seinem Grundtenor ist SCORTICATELI VIVI indes – wenn man CANNIBAL HOLOCAUST einmal aufgrund seiner Sonderstellung außen vor lässt – noch weit pessimistischer als jedes Kannibalen-Abenteuer: IN CANNIBAL FEROX erhält unsere Heldin am Ende die Doktorweihe. In MANGIATI VIVI! sitzen unsere Helden am Ende in der Sicherheit eines Hubschraubers, der sie aus der Grünen Hölle hinausbringt. In LA MONTAGNA DEL DIO CANNIBALE verlassen Ursula Andress und Claudio Cassinelli den Film als Liebespaar. Was aber offeriert mir SCORTICATELI VIVI in seiner Schlussszene anderes als die Gewissheit, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, und letztlich nur derjenige sich durchbeißt, der den muskulösesten Kiefer hat? Von Liebe, Reue, Läuterung keine Spur. Frank, der Brudermörder, wird sich mit dem gemopsten Geld ein schönes Leben machen, während im Sudan weiter die Erde brennt.

Abb. 4: Dann gehen die Pferde doch noch einmal mit Sicliano durch. Als hätte er zu viele Mondos und Kannibalenfilme geschaut, lässt er die Sudanesischen Rebellen, die sonst sehr taktisch operieren und mit modernen Kriegstechnologie ausgestattet sind, plötzlich zu klischeehaften „Wilden“ werden, die ihre an Holzpfähle gefesselten Opfer in einem ekstatischen Fackeltanz umschwirren, bevor sie sie auf eine Weise ums Leben bringen, für die ich noch keine Begriffe habe.

Es dürfte alle, die es bei diesem weiteren Lobgesang auf einen Film, dessen Produzenten ihn wohl nur halb so ernst genommen haben wie ich es tue, bis hierhin geschafft haben, nun nicht überraschen, dass ich ziemlich angetan bin von Sicilianos komplett jenseits des guten Geschmacks und der politischen Korrektheit siedelnden Vision eines Söldnerfilms. Was auch immer es gewesen sein mag, dass in den 70ern im Grundwasser Italiens grassierte, es hat dazu geführt, dass jene Nation innerhalb dieses Zeitfensters einige der kompromisslosesten, härtesten, gewalttätigsten Filme produzieren konnte, die mir bekannt sind. Der Gros der Menschheit wird gut daran tun, sich besser vor diesem dreck- und blutverkrusteten visuellen Schrapnell der besonders perfiden Sorte in den Schützengräben zu verstecken. Ich für meinen Teil habe den Namen Mario Siciliano in den Pfosten eines Betts geritzt, in dem ich, fürchte/hoffe ich, in nächster Zeit noch öfter meinen Mittagsschlaf halten werde.