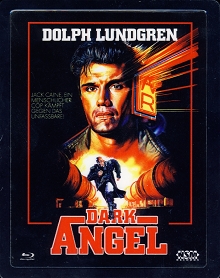

Jack Caine ist ein Polizist der eher unkonventionellen Sorte und gerade dabei mit seinem Partner und einem fingierten Drogendeal den Verbrecher Manning und seine Leute festzunehmen, als die Deckung auffliegt. Der Partner wird erschossen und Jack bekommt mit dem FBI-Agenten Smith einen neuen Partner zugeteilt, der mit den nicht immer vorschriftsgemäßen Mitteln des rauen Polizisten wenig anfangen kann. Trotzdem raufen sich die beiden unterschiedlichen Männer zusammen und kommen wenig später auch einem außerirdischen Drogendealer auf die Spur, der Menschen ermordet, nachdem er ihnen Glückshormone aus dem Hirn extrahiert, was für die Betroffenen den Tod zur Folge hat. Als die Liste der Leichen immer länger wird, Jacks Freundin rebelliert und sich auch noch ein außerirdischen Cop ins Geschehen mischt, hat Jack auch alle Hände voll zu tun um die Menschheit, seinen Ruf als tougher Ermittler und seine Beziehung zu retten…

„Dark Angel“ ist eine Mischung aus Buddy-Movie und Sci-Fi-Action, dass voll und ganz auf seinen Hauptdarsteller zugeschnitten ist, der hier wieder einmal den abgeklärten Ermittler gibt, der sich neben einem bösen Superverbrecher, lästigen Vorschriften und einem neuen Partner auch noch mit einem außerirdischen Drogendealer auseinandersetzen muss, der die Straßen von Houston mit Leichen pflastert. Statt aus der originellen Idee mit dem Alien-Dealer einen soliden und ernsthaften Film zu zimmern, macht Regisseur Craig R. Baxley daraus aber einen effektbetonten Action-Film, der dem Zuschauer Story-technsich doch etwas viel zumutet und auch immer hübsch überzeichnet und mit viel pyrotechnischen Explosionen daherkommt. Die irdischen Figuren sind ja nie sonderlich glaubhaft und warum die scheinbar übermächtigen Aliens mit ihren High-Tech-Waffen trotzdem pausenlos danebenschießen, ist ebenfalls etwas verwunderlich. Der Spaß an „Dark Angel“ ist dann auch eher aus der haarsträubenden Geschichte, dem sympathischen Trio in der Titelrolle, dem hohen Bodycount und der Ernsthaftigkeit geschuldet, mit der sich die krawalligen Ereignisse dem Zuschauer präsentieren. Der Dolph ist schon ein Guter und der Streifen ein unterhaltsames Beispiel aus der Action-Gülle-Ecke, dass mittlerweile auch mühelos als Parodie durchgehen würde und mich nach erfolgter Erstsichtung zugleich doch auch etwas verwundert zurücklässt, dass so etwas vor 27 Jahren noch als harter Actioner durchging.

Fortress - Die Festung

USA in der Zukunft: bei dem Versuch seine schwangere Frau Karen durch eine Sicherheitskontrolle zu schleusen wird der ehemalige Elite-Soldat John samt Gattin festgenommen. Da er und seine Frau gegen das Gesetz verstoßen haben, dass jede Frau nur noch einmal schwanger werden darf, wird das Paar getrennt voneinander in ein privatisiertes Gefängnis unter der Erde mit dem Namen „Fortress“ gesteckt, in dem die Insassen mittels Gedankenkontrolle und sonstigen Tricks zu Zucht und Ordnung gezwungen werden, während sich die Inhaftierten auch untereinander das Leben schwer machen. Als sich der Direktor des Gefängnisses jedoch an die schwangere Karen heranmacht und mit körperlichen und geistigen Repressalien gegen John ihre Liebe erzwingt, beschließt dieser aus dem Hochsicherheitsgefängnis zu fliehen, was jedoch angesichts der futuristischen Sicherheitsstandards einem Himmelfahrtskommando gleichkommt.

Eigentlich kaum zu glauben, dass so ein illustres Werk wie „Fortress“ hier noch keinen eigenen Faden hat und der Streifen von Regisseur Stuart Gordon aus dem Jahr 1992 ist wirklich eine schwer unterhaltsame Sci-Fi-Action-Dystopie, die sich meines Erachtens auch nicht hinter vergleichbaren Werken wie „Robocop“ zu verstecken braucht. Passenderweise hat man hier mit Kurtwood Smith auch gleich denselben Bösewicht am Start, der als Gegenspieler zum sympathischen und herzensguten Christopher Lambert wieder einmal den Sadisten markieren darf. Wie sich ein bekannter Darsteller wie Lambert in so ein kleines B-Movie verirrt hat, ist mir zwar nicht bekannt, aber dass Gordon eher aus der Horror-Ecke kommt ist dem Werk ja deutlich anzumerken und daher wenig verwunderlich, dass der Härtegrad in dem Streifen durchaus solide ausgefallen ist. Dennoch kommt wie bei dem Regisseur üblich auch der schwarze Humor nicht zu kurz und „Fortress“ kann man auch durchaus als zynischen Kommentar zur „Law & Order“-Politik sehen, die ja aktuell in den Staaten wieder sehr populär zu sein scheint. Eigentlich gibt es hier auch nicht viel zu meckern und „Fortress“ ist meines Erachtens ein rundum gelungenes, kleines und feines Genre-Highlight aus der Sci-Fi-Action-Ecke mit tollen Cast, originellem Drehbuch und ansprechender Optik, der mir im Double mit „Dark Angel“ einen schwer unterhaltsamen und spaßigen Abend bereitet hat.