Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Verfasst: Do 12. Sep 2024, 18:19

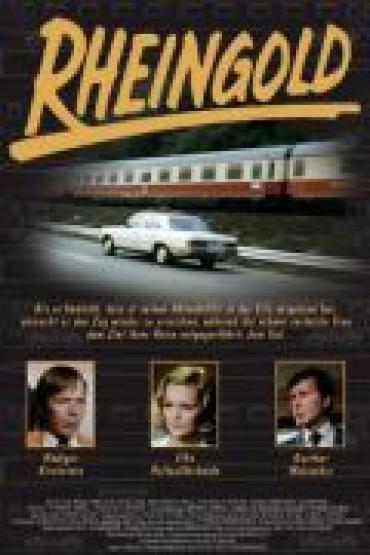

Rheingold

„Ich mache große ZUGeständnisse!“

Abteilung „Filme, die in der Bahn spielen“: Der Schweizer Niklaus Schilling („Nachtschatten“) präsentierte im Jahre 1978 auf der 28. Berlinale seinen deutsch (von Hauptdarstellerin Haltaufderheide) produzierten Thriller „Rheingold“, dessen Handlung sich im gleichnamigen Trans-Europ-Express abspielt, der die Niederlande über Deutschland fahrend mit der Schweiz verbindet.

Als der Rheingold in Düsseldorf hält, steigt Elisabeth Drossbach (Elke Haltaufderheide, „Die nackte Gräfin“) zu. Die Ende-30-jährige Frau trifft sich in der Bahn mit Zugkellner Wolfgang Friedrichs (Rüdiger Kirschstein, „Tatort: Reifezeugnis“), mit dem sie ihren Ehemann Karl-Heinz (Gunther Malzacher, „Der scharfe Heinrich“) betrügt, seit dieser aufgrund seiner Tätigkeit für die UNO kaum noch Zeit für sie hat. Als unerwartet auch Karl-Heinz zusteigt, droht das Verhältnis aufzufliegen…

Ein Scrolltext informiert über den titelgebenden Rheingold-Express, gefolgt von Bildern des ein- und abfahrenden Zugs zu unheilschwangerer Musik. Zugkellner Wolfgang latscht mit Fluppe im Mundwinkel durch die Waggons und fordert Elisabeth auf, ihren Mann zu verlassen. Doch dieser steigt in Bonn zu, womit die konfliktträchtige Ménage à trois komplett versammelt ist. Die wechselnde Landschaft fährt ständig an einem vorbei, womit dem Filmpublikum ein Blick durchs Zugfenster simuliert wird. Dass Elisabeth ihrem Mann, der mittlerweile kapiert hat, was läuft, einen Brieföffner schenkt, erweist sich – natürlich – als grob fahrlässig und es kommt, wie es kommen muss: Er sticht auf sie ein und verlässt den Rheingold.

Kurioserweise scheint Elisabeth wohlauf. Während ihr Mann versucht, den Zug per Taxi einzuholen, weil er dort seinen Koffer vergessen hat, bekommt die kaum blutende Elisabeth Besuch verschiedener Passagiere, die in ihr Abteil zu- und wieder aussteigen. Ein Opa erzählt seiner Enkelin die Legende von der Loreley, während sie am Rhein entlangfahren. Ein Astrologe quatscht sie voll, später ein schwarzfahrender Erfinder. Dieser wird erwischt, doch sie zahlt für ihn. Regisseur Schilling visualisiert Erinnerungen ihres Mannes aus glücklichen gemeinsamen Tagen sowie Elisabeths Erinnerungen, in denen jedoch hauptsächlich Wolfgang vorkommt, bis zurück in ihre Kindheit – denn so lange kennt man sich schon. Auch eine Sexszene im Zug wird in einer der Rückblenden angedeutet und beim Waschen auf dem Klo zeigt sie sich kurz oben ohne.

All das ist langsam bis langatmig erzählt, Elisabeth wirkt permanent seltsam phlegmatisch. Aufgelockert wird das Geschehen durch einige Außenaufnahmen des Rheingolds, u.a. aus der Vogelperspektive, sowie durch Blicke durch die Windschutzscheibe des Lokführers. Bahn-Nerds dürften frohlocken, Freundinnen und Freunde des gediegenen Thrills hingegen auf (Achtung, Spoiler!) eine spannende Zuspitzung durch das erneute Zusteigen Karl-Heinz‘ hoffen. Tatsächlich kommt es zu einer nonverbalen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern, viel mehr aber auch nicht – bis zum überraschenden Dann-doch-noch-Ableben der Protagonistin. Man sah also gewissermaßen einer sterbenden Frau in ihren letzten Minuten zu.

Ob das der besondere Kniff dieses Films sein soll, weiß ich nicht, denn so oder so ist er inhaltlich wie dramaturgisch recht mau. Interessanter ist seine angenehme Ästhetik, insbesondere im Zusammenhang mit dem dann und wann regelrecht den 1980ern vorgreifenden Soundtrack Eberhard Schoeners. „Rheingold“ ist anscheinend so etwas wie style over substance aus deutschen Landen, weitestgehend unbekannt, aber formal vor allem dadurch bemerkenswert, dass er die zweite Hälfte der 1970er möglichst schnell hinter sich lassen zu wollen scheint und ebenso ungezwungen wie erfrischend die audiovisuellen Möglichkeiten des Kinos nutzt bzw. erforscht.