Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 16:37

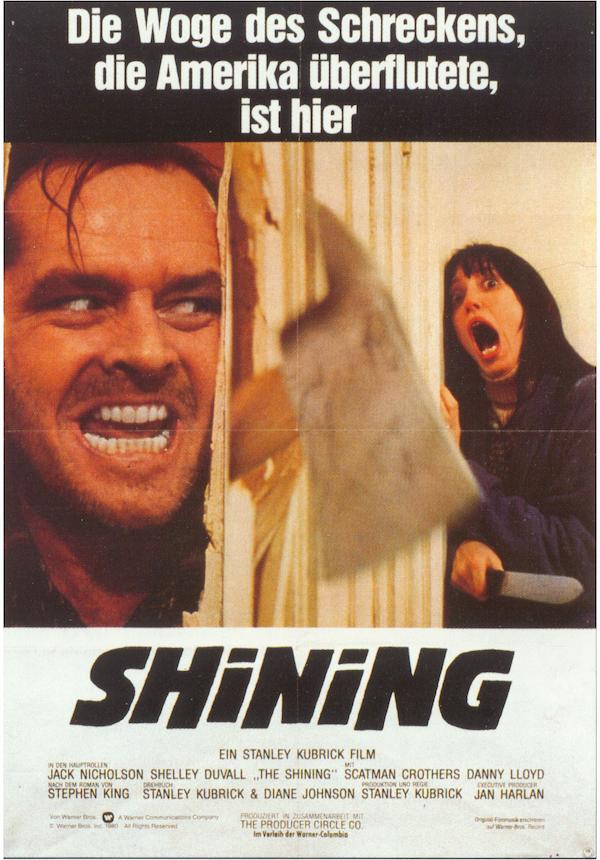

Shining

Meisterregisseur Stanley Kubrick („A Clockwork Orange“) beendete das für den Horrorfilm äußerst innovative und experimentelle Jahrzehnt der 1970er-Jahre mit einem wahren Paukenschlag: Der Leinwandadaption des Stephen-King-Bestsellers „Shining“. Der Schriftsteller und trockene Alkoholiker Jack Torrance, unschwer als Alter Ego Kings zu erkennen, der selbst unter Alkoholproblemen litt, übernimmt den Job als instandhaltender Hausmeister des abgeschiedenen Overlook-Hotels in den US-amerikanischen Bergen, das in der Wintersaison geschlossen hat und in der Vergangenheit Schauplatz zahlreicher Gewalttaten war. Die Ruhe möchte er nutzen, um ohne Ablenkung schreiben zu können – doch verfällt er zunehmend dem Wahnsinn…Der ehemalige Lehrer Jack Torrance (Jack Nicholson) erklärt sich bereit, mit seiner Familie den Winter im luxuriösen, aber abgeschiedenen „Overlook“-Hotel zu verbringen, um Kälteschäden vorzubeugen. Was Jack nicht ahnt: In dem Gebäude spukt es, und das nicht zu knapp. Sowohl seine Frau Wendy (Shelley Duvall) als auch Sohn Danny (Danny Lloyd), der von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache hatte, merken schon sehr bald, dass Jack so langsam, aber sicher um den Verstand gebracht wird...

Oberflächlich betrachtet ist „Shining“ ein „Haunted House“-Film, doch das würde dem Film in keiner Weise gerecht. Ich interpretiere „Shining“ als das Psychogramm eines Alkoholikers, der in völliger Isolation konfrontiert mich sich selbst, seinen inneren Dämonen, den Verstand verliert und beginnt, das, was er eigentlich liebt, töten zu wollen. Ein Selbstzerstörungstrip, für den seine Familie als Ventil dient, während das Ambiente des Hotels mit seiner unrühmlichen Vergangenheit als Katalysator fungiert.

„Shining“ konfrontiert den Zuschauer mit seinen Ängsten vor den Verstand verlierenden, amoklaufenden Gewalttätern sowie Suchtkranke mit ihrer Angst vor dem Kontrollverlust, unter dem diejenigen, die sie lieben, zu leiden haben. Doch als ein typischer „King“ verfügt „Shining“ auch über übersinnliche Phänomene, so z.B. das titelgebende Shining, eine Art zweites Gesicht, das den kleinen Sohnemann Danny per Gedankenübertragung mit anderen dem Shining Mächtigen kommunizieren und Unheil vorausahnen lässt. Dieses Element aus Kings Vorlage, das trotz seines Beitrags zur Namensgebung eine untergeordnete Rolle spielt, wurde von Kubrick übernommen, der sein Drehbuch ansonsten aber stark von der Vorlage variiert. Kubrick hat eine sehr eigenständige Interpretation vorgenommen und umwerfend auf die Leinwand transportiert. Nicht zuletzt durch den verstärkten Einsatz rasanter Steadicam-Fahrten und die häufige Verwendung panoramaartiger bzw. in die Tiefe gehender Perspektiven lässt er seine Protagonisten im riesigen Hotel verloren wirken, als würde es sie nach und nach absorbieren. Vieles, was in der Romanvorlage insbesondere durch ausführlichste Schilderungen der Gedankenebene der Charaktere verdeutlich wurde, wird bei Kubrick – zumindest in den europäischen Fassungen – lediglich angedeutet, so z.B. der Alkoholismus Jacks. Das erfordert ein gewisses Mitdenken des Zuschauers, der damit aber nie überfordert wird.

Bei der Wahl der Schauspieler bewies man ein exzellentes Händchen: Jack Nicholsons („Einer flog über das Kuckucksnest“) Darstellung des schon zu Beginn leicht wahnsinnig wirkenden, jähzornigen und doch bemitleidenswerten Jack Torrance wurde zu seiner Paraderolle, mit der man ihn ewig in Verbindung bringen wird. Mit seinen Fähigkeiten zu exaltiertem Mienenspiel war er prädestiniert für die Rolle, ich könnte mir niemand anderen in ihr vorstellen. Shelley Duvall empfand ich seinerzeit zunächst etwas gewöhnungsbedürftig als Jacks Ehefrau Wendy, doch mittlerweile habe ich erkannt, dass sie nicht minder gut in ihre Rolle passt: Mit ihren strähnigen Haaren und ihren großen Augenlidern strahlt sie von Anfang an etwas aus, das bereits ohne erläuternde Worte auf einen nicht stressfreien Eheverlauf hindeutet. Sie wirkt, als hätte sie bereits einiges durchmachen müssen und gibt so Rückschlüsse auf das, was in der Vergangenheit zwischen ihr und Jack vorgefallen sein muss. Auch hier bleibt es jedoch bei Andeutungen, was im Roman in aller Breite ausgeführt wird. Scatman Crothers als der ebenfalls zum Shining fähige Dick Hallorann setzt Akzente mit seinem charakteristischen Antlitz und ausdrucksstarker Mimik, Joe Turkel überzeugt als Barkeeper Lloyd mit stoischem, regungslosem Blick. Und dann wäre da natürlich noch Danny Lloyd, der den kleinen Danny Torrance mimt und es bereits im zarten Kindesalter versteht, authentisches Entsetzen zum Ausdruck zu bringen. Eine großartige Besetzung, die Kubrick Überlieferungen zufolge in seinem Drang nach Perfektion bis an den Rand der Belastbarkeit trieb. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, wenn auch manch nervöse Zappelei Wendys im Finale auf mich ein wenig befremdlich wirkt.

Kubricks Perfektionismus manifestiert sich zudem in einer millisekundengenauen Regie, die nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlasst. Alles scheint perfekt auf das bedeutungsschwanger-gemächliche, permanent Unheil suggerierende Erzähltempo abgestimmt, das wiederum in positiver Hinsicht überaus nervenzerrend von einem mit klassischen Orchesterinstrumenten erzeugten Soundtrack begleitet wird und stets die richtigen Töne trifft, um die Vorgänge im Hotel und insbesondere in der Psyche der Bewohner zu untermalen. Über weite Strecken wird „Shining“ damit zu einem extremen Psycho-Thriller, der sich mit einigen Horrorcharakteristika paart. Addiert ergibt das die für Kubrick typische durchästhetisierte, artifiziell und doch organisch wirkende, besondere Atmosphäre, die das Ambiente auf eine noch bedrohlichere Weise erscheinen lässt.

Ohne Möglichkeit, dem Alkoholkonsum zu frönen, entwickelt Jack mit der Zeit typische Katersymptome und wird immer mehr zum psychischen Wrack. Zu den meines Erachtens stärksten Szenen des Films gehören Jacks Abstecher in den Ballsaal, wo er sich am Tresen sitzend mit dem (imaginären?) Barkeeper Lloyd unterhält und ihm der Wahnsinn aus jeder Gesichtsregung funkelt. Kubrick zelebriert das Spiel mit Jacks angeschlagener, schwacher, beeinflussbarer Psyche ohne Rücksicht auf Verluste, lässt sowohl ihn als auch seine Familie und eben den Zuschauer leiden und sich die Situation bis hin zur absoluten Ausweglosigkeit zuspitzen. Hoffnungsschimmer, positive Energie, die King ursprünglich in Form von Dick Hallorann hatte einfließen lassen, tötet Kubrick in wütender Raserei und besiegelt damit das Schicksal seines Films als konsequenten Schocker, der nur wenig Rücksicht auf sein Publikum nimmt.

Die Handlung wirft in Hinsicht auf die geisterhaften Erscheinungen viele Fragen auf, die nicht eindeutig geklärt werden, sich aber im Finale, wenn Wendy ihnen ebenfalls begegnet, zumindest damit beantworten lassen, dass es sich tatsächlich um ein „Spukhaus“ handelt. Letztendlich ist das der Schulterschluss mit King, dessen Roman bei allem Realitätsbezug eben doch der Phantastik entspringt. Wem das wie mir zu profan ist, wird vermutlich eine Heidenfreude dabei empfinden, sie als Symbole für psychische Abgründe zu deuten und zu interpretieren. Apropos Symbole, apropos Finale: Jacks Amoklauf ist ein surrealer Terrortrip par excellence, der letztlich in einem Labyrinth endet, das stellvertretend für das Innere des ausladenden Gebäudekomplexes und letztlich für Jacks Psyche zu stehen scheint.

Zusammen mit John Carpenters „Das Ding aus einer anderen Welt“ ist „Shining“ sicherlich der perfekte Winterhorrorfilm, ein Saisonhöhepunkt, den man sich immer und immer wieder gern ansieht – aus heller Freude an Kubricks Perfektionismus, an seinem Ideenreichtum, an Jack Nicholson und am blanken Entsetzen. Und in meinem Falle nicht zuletzt aufgrund des für mich ultimativen Gänsehautmoments, wenn Jack kurz vor Eintreten des Abspanns auf einem Foto an der Hotelwand erscheint – als Ballteilnehmer in einem längst vergangenen Jahrzehnt. Er ist eins geworden mit dem Hotel…

Wäre Stephen King nicht so verdammt eitel (und würde er wirklich etwas von Horrorfilmen verstehen), hätte er Kubricks Interpretation nicht abgelehnt, sondern ihm bescheinigt, sich von der Vorlage zu einem großartigen Geniestreich des Horrorfilms inspiriert haben zu lassen. Stattdessen hat King in den 1990ern eine eigene Verfilmung, eine TV-Produktion, bei seinem Haus-und-Hof-Regisseur Mick Garris in Auftrag gegeben, die sich zwar wesentlich näher am Roman orientiert und relativ solide ausfiel, damit aber auch den Beweis antritt, dass sich Literatur – insbesondere King’sche – nicht einfach 1:1 in einen Spielfilm übertragen lässt, ohne viel von ihrer Wirkung einzubüßen.