1. Obwohl der russische Schriftsteller Alexei Konstantinowitsch Tolstoi (1817-1875) vor allem bekannt ist für seine historischen Romane, epischen Dichtungen und seine Liebeslyrik, stehen am Anfang seiner literarischen Karriere zwei kurze Erzählungen, die eindeutig dem Horror-Genre zuzurechnen sind. OUPYR, verfasst unter dem Pseu-donym Krasnorogsky, veröffentlicht 1841 und von den zeitgenössischen Kritikern ziemlich schlecht aufgenom-men, verbindet auf eine Weise Versatzstücke, Themen und Topoi der europäischen Schauerromantik miteinander, dass der Text in seinen besten Moment wirkt, als sollten in ihm die symbolistischen Fieberträume eines Gerard de Nerval vorweggenommen werden. Runewski, der Held der Geschichte, bekommt es nicht nur mit zun-genschnalzenden Vampiren und tabakschnupfenden Vampirinnen zu tun, die sich in den besten Kreisen der russischen Gesellschaft bewegen, sondern verliebt sich auch in die Enkelin eines solchen, wird nachts von zum Leben erwachenden Frauenportraits erschreckt und trifft schließlich auf einen unbekannten Fremden, der ihm von Spukhäusern am Comer See berichtet, in denen sich gesuchte Räuber und Teufelsbündner verstecken und in denen man, sollte man die Nacht dort verbringen, außerhalb von Raum und Zeit fällt, von Doppelgängern verfolgt wird und Visionen hat, in denen sprechende Greife einen zum Paris-Urteil lotsen, wo man dann die Qual der Wahl hat: soll Aphrodite, Athene oder Hera das gute Stück erhalten, oder keine von ihnen? Wenn OUPYR in seiner teilweise völlig verworrenen Struktur, seinen vor Phantasie überbordenden Traumszenen und seinem unbekümmerten Umgang mit klassischen Stofffetzen der Schauerliteratur, bei dem der Text jäh von ehrlich grusligen Momenten zur reinen Satire oder albernem Klamauk umschlägt, so etwas darstellt wie eine Antizipation von den Delirien des italienischen Horrorfilms wie sie sich, meiner Meinung nach, vor allem in Spätwerken wie Lattanzis KILLING BIRDS (1987) oder Lucchettis BLOODY PSYCHO (1989) oder Lenzis GHOSTHOUSE (1988) manifestieren, dann ist Tolstoi mit LA FAMILLE DU VOURDALAK. FRAGMENT INÉDIT DES MÉMOIRES D’UN INCONNU noch wesentlich näher an den Konventionen des Genres. Wie der Titel schon nahelegt, wurde diese äußerst kompakte Erzählung auf Französisch verfasst, und zwar zunächst bloß für die Schublade. Seine Erstveröffentlichung erlebte der Text erst 1884 nach dem Tod des Autors, allerdings in russischer Übersetzung, während die französische Originalfassung bis 1950 auf die Augen ihrer Leser warten musste. Das ist umso erstaunlicher, weil Tolstois Erzählung durchaus als integraler Bestandteil der Vampirliteratur des 19.Jahrhunderts bezeichnet werden kann: das, wenn man so will, Bindeglied zwischen den allerfrühesten Auftritten von Blutsaugern im Literaturkanon in Bürgers LENORE (1773), Goethes BRAUT VON KORINTH (1798) und Polidoris THE VAMPYRE (1816) und den späteren, gerade für das Kino wichtigen, Ausformungen vor allem in Bram Stokers DRACULA (1897). Worum geht es nun aber in Tolstois Erzählung?

Sie beginnt damit, dass sich 1815, nach dem Wiener Kongress, einige Diplomaten, Aristokraten, Politiker nicht dazu entscheiden können, die Donaustadt zu verlassen, und deshalb noch eine Weile ihre Zeit in Salons tot-schlagen, wo sie allerdings nicht mehr über Politik sprechen wollen, sondern sich stattdessen Geschichten erzäh-len. Eine der Erzähler ist ein alter Emigrant namens Marquis d’Urfé, der sich anbietet, ein Erlebnis aus seiner Ju-gend – genauer: aus dem Jahr 1759 - zum Besten zu geben. Damals sei der Schürzenjäger unsterblich in eine Herzogin verliebt gewesen, die seinen Avancen jedoch tapfer standhielt, weshalb er sich auf eine diplomatische Mission nach Moldawien schicken lässt, um in der Fremde seinen Liebeskummer zu vergessen. Auf seiner Reise gerät er in ein isoliertes Dorf, in den der einbrechende Winter ihn für einige Tage zum Bleiben zwingt. Er kommt bei einer Familie unter, deren Haussegen mehr als schief zu hängen scheint. Der Vater, Gorcha, ist schon seit Ta-gen in den Wäldern verschwunden, um dem türkischen Räuber Ali Bek das Handwerk zu legen. Zurückblieben Georg, sein ältester Sohn, dessen jüngerer Bruder Peter, die Schwester Sdenka sowie die Mutter und die beiden kleinen Kinder Georgs. Vor seinem Aufbruch hat Gorcha seiner Familie folgenden Befehl erteilt: Sollte er nicht in exakt zehn Tagen zurück sein, sollten sie sämtliche Türen und Fenstern vor ihm verschließen und ihn nie wieder zu sich hereinlassen, denn dann sei er zu einem Wurdalak geworden, und könne nur noch Unheil über seine Liebsten bringen. Der Tag, an dem der Marquis bei der Familie Unterschlupf findet, ist nun ausgerechnet der zehnte, und voller Sorge und Kummer wartet der gesamte Haushalt darauf, ob Gorcha vor dem achten Glocken-schlag bei ihnen sein wird oder nicht. Er erscheint schließlich, jedoch genau während die Glocke des nahen Klos-ters schlägt, und es ist unmöglich für die Familie zu entscheiden, ob er sich nun verspätet hat oder nicht. Auf jeden Fall scheint der alte Mann viel mitgemacht zu haben. Er wirkt zerzaust, unfreundlich, verweigert das Abendessen. Dafür hat er aber den abgetrennten Kopf Ali Beks im Gepäck. Sie sollen ihn an die Haustür nageln, befiehlt er seinen Kindern, und außerdem, den treuen Familienhund zu erschießen, der seit seiner Rückkehr nicht zu bellen aufgehört hat. Georg ahnt, was niemand auszusprechen wagt: Gorcha ist tatsächlich von Ali Bek, bevor er ihn zur Strecke hat bringen können, zu einem Wurdalak gemacht worden, und die einzige Möglichkeit, ihn zu erlösen, wäre, ihm einen Pfahl ins Herz zu treiben, eine Tat, zu der jedoch keins seiner Kinder bereit ist. Bald schon sieht unser Ich-Erzähler sich nicht nur in amouröser Weise mit Sdenka verbandelt, in der er seine unglückliche Liebe aus Paris wiederzuerkennen meint, sondern beginnt auch eine Reihe unheimliche Ereignisse den Familienfrieden noch weiter zu stören. Auch der Wurdalak verfügt, wie später Dracula, über die hypnotische Fähigkeit, seine Opfer allein dadurch an Ort und Stelle zu fesseln, indem er sie nur intensiv genug anstarrt. Auch der Wurdalak tötet zwar mit Vorliebe nachts seine Opfer, kann aber auch, wie der Graf zumindest noch in Stokers Roman, tagsüber aktiv sein. Der entscheidende Unterschied diese rustikalen Variante des Blutsaugers im Gegensatz zu seiner aristokratischer Verwandtschaft ist: Der Wurdalak konzentriert sich zunächst einmal auf die Menschen, die ihm im Leben am nächsten gestanden haben, sprich: Familienmitglieder, Freunde, Geliebte, also all diejenigen, denen es wesentlich schwieriger fällt, ihre untoten Angehörigen vom Leben in den Tod zu befördern, als irgendwelchen Unbeteiligten - weshalb es dem Wurdalak, im Gegenzug, wesentlicher leichter fällt, ein ganzes Dorf epidemisch zu verseuchen als einem Grafen Dracula, dessen Opferwahl vergleichsweise unkritischer ausfällt. Schon jetzt dürfte klar sein, dass unser Marquis sich alsbald nicht nur mit den nach und nach vampirisierten Nachkommen Gorchas herumschlagen muss, sondern auch mit Sdenka, die ihre Liebesbisse exklusiv für ihn bereithält.

2. Mit I TRE VOLTI DELLA PAURA hat Mario Bava 1963 die erste Horrorfilmanthologie des italienischen Kinos gedreht. Neben den Episoden Nr.1 und 3, IL TELEFONE und LA GOCCIA D’ACQUA, die beide in der Gegenwart spielen, relativ handlungsarm sind und wohl eine der schrecklichsten Leichenfratzen der gesamten Horror-filmgeschichte aufbieten (LA GOCCIA D’ACQUA) respektive zum ersten Mal zeigen wie fetischisierte schwarze bzw. gelbe Lederhandschuhe einen Frauenhals streicheln (IL TELEFONE), bildet I WURDALAK das Herzstück der Sammlung. Bava adaptiert Tolstois Erzählung hier teilweise wortgetreu. Die einzigen Änderungen, die er anbringt, dienen dazu, die Geschichte noch grausiger zu machen als sie sowieso schon ist. So fällt beispielweise die kurz nach dem Wiener Kongress angesiedelte Rahmenhandlung komplett der Schere zum Opfer. In Tolstois Originalgeschichte hatte der Umstand, dass den versammelten Damen und Herren sowie dem Leser und den Leserinnen die schaurigen Vorfälle im moldawischen Hinterland quasi als Erinnerungen eines noch immer nicht gänzlich erkalteten Lustgreis vermittelt werden, für den einen oder anderen auflockernden Moment gesorgt, wenn der Marquis seine Erzählung immer wieder mit prahlerischen Bemerkungen darüber unterbricht, wie viele Frauenröcke er in seinem langen Leben bereits gelüftet hat. Eine weitere wichtige Differenz: In Tolstois Geschichte gibt es eine Zäsur von mehreren Monaten, in denen der Marquis die Familie des Wurdalak verlassen hat, um seine Diplomatenmission zum Erfolg zu bringen. Georg hat ihn quasi dazu gedrängt, nachdem das Eis auf der Donau geschmolzen ist, um den Fremden aus dem Haus und aus seinen Familienangelegenheiten heraus zu haben. Während der weiteren Reise verblasst in unserem Marquis schnell die Erinnerung an Sdenka, die er vorher noch die Liebe seines Lebens genannt hat, und eher zufällig gerät er später nochmal in die Gegend, wo ihr Geburtsdorf liegt. Das ist inzwischen jedoch völlig verwaist, und trotz der Warnung des Einsiedlers des naheliegenden Klosters reitet der Marquis in es hinein, um, was für eine verrückte Idee!, ausgerechnet im Haus Sdenkas die Nacht zu verbringen. Diese erwartet ihn dort indes schon mitsamt ihrer Familie, um seines Bluts habhaft zu werden. Dass sie das nicht schafft, zeigt allein schon, dass der Marquis knapp fünfzig Jahre später davon erzählen kann. Trotzdem gehört seine panische Flucht, bei der seine Verfolger, was für ein verrückter Einfall!, mitunter die vampirisierten Kinder als Wurfgeschosse gegen ihn verwenden, zu den wohl fiebrigsten Finalen der Horrorliteratur des 19.Jahrhunderts. Da bei Bava die gesamte heitere Rahmung fehlt, muss er ebenfalls nicht allzu gnädig mit seinem jungen Helden Mark Damon alias Vladimir umspringen. Nachdem er mit Sdenka in das nahe Kloster – bei Bava eine bloße Ruine – geflüchtet und sie dort trotzdem von Gorcha – Boris Karloff in einer seiner besten Rollen! – überwältigt worden ist, wird auch Vladimir ihr nächstes Opfer, und die Seuche kann sich ungehindert weiterverbreiten.

Für mich ist I WURDALAK mit seinen tristen, tieftraurigen und nebelumschlungenen Landschaften, seinen ver-fallenen Klöstern und schattenreichen Bauernhäusern, dem formvollendeten Chiaroscuro, den, gerade in den echten oder unechten Außenaufnahmen, irrealen Primärfarbenspielerein eine von Bavas visuell schönsten Arbei-ten. Zwar lehnt sich der Film sichtbar an die sogenannten Poe-Verfilmungen an, die Roger Corman, unter anderem mit Mark Damon als Darsteller, in den 60ern für die American International Pictures realisierte – und die waren visuell schon ein wahres Fest -, doch Bava setzt, einmal mehr, alles daran, die seinerzeit wohl buntesten Horrorfilme noch einmal ins beinahe schon Experimentelle zu transzendieren. Anfang der 60er befindet sich Ma-rio Bava, meiner Meinung nach, auf seinem künstlerischen Zenit, und schafft es, sowohl von den Drehbüchern her ordinäre Western wie LA STRADA PER FORTE ALAMO (1964) oder Sandalenfilme wie ERCOLE ALL CENTRO DELLA TERRA (1961) zu Farbräuschen auszugestalten, die weit über den engen Rahmen der Leinwand hinüberschwappen, und das Publikum nicht mit psychologisch glaubwürdigen Charakteren oder logisch nachvollziehbaren Plots in Sicherheit wiegen, sondern vielmehr ein sich innerhalb von Studiokulissen seine eigene Kunstwelt erschaffendes Kino der Impulse bieten, bei dem auf die Atmosphäre alles ankommt, und auf die Vernunft gar nichts. Bavas Inszenierungsstil und Tolstois Erzählung passen dabei so perfekt aufeinander wie zwei Eckzähne in einen schutzlosen Frauenhals, und gerade weil I WURDALAK nicht auf Spielfilmlänge gedehnt werden musste, sondern mit etwa einer Dreiviertelstunde auskommt, kann Bava die Schreckensschraube sich konsequent, ohne auf Füllszenen ausweichen zu müssen, zuziehen lassen.

Abb.1: Vielleicht eine der schönsten Bildkompositonen, die Bava jemals auf die Leinwand gezaubert hat, und angesichts deren Schönheit ich mir weitere Worte ersparen muss.

Abb.1: Vielleicht eine der schönsten Bildkompositonen, die Bava jemals auf die Leinwand gezaubert hat, und angesichts deren Schönheit ich mir weitere Worte ersparen muss.

3. Zu der Zeit, als Mario Bava LA FAMILLE DU VOURDALAK in bewegte Bilder übersetzt, hat Giorgio Ferroni bereits mit IL MULINO DELLE DONNE DI PIETRA (1960) den ersten italienischen Gothic-Horrorfilm in Farbe gedreht. Pierre Brice wird dort konfrontiert mit Motiven aus dem Wachsfigurenkabinett-Subgenre wie man es aus solchen Klassikern wie DAS WACHSFIGURENKABINETT (1924), MYSTERY OF THE WAX MUSEUM (1933) oder HOUSE OF WAX (1953) kennt und diese mit einer gehörigen Portion mad-scientist-Terror gemixt, wobei die Geschichte um einen greisen Professor, der einen Arzt dazu zwingt, dass er mittels entführter junger Frauen seiner längst verstorbenen Tochter das untote Leben künstlich verlängert zudem ziemlich nach Georges Franjus Meisterwerk LES YEUX SANS VISAGE (1960) schmeckt. Trotz oder gerade wegen der vielen Anleihen ist Ferroni mit seinem Mühlenfilm ein vorzüglicher Vertreter der italienischen Gotik gelungen, der vor allem von einer Optik profitiert, die man durchaus als Bava light bezeichnen könnte. Dabei steht IL MULINO DELLE DONNE DI PIETRA jedoch ziemlich singulär in Ferronis Oeuvre. Begonnen hat der Gute bereits Mitte der 30er als Regieassistenz von Carmine Gallone und Gennaro Righelli, bevor er mit einer Dokumentation über Pompeji 1936 seine erste eigenständige Regiearbeit realisieren konnte. Es folgten weitere Kurzdokumentation wie VERTIGINE BIANCA (1953) über den Skirennläufer Toni Sailer, mit Il FANCIULLO DEL WEST 1942 möglicherweise der erste italienische Western – wenn es sich auch angeblich um eine bewusste Parodie auf die US-amerikanischen Edelwestern handelt und nicht um einen Vorläufer des späteren Leone- oder Corbucci-Stils -, neorealistische Melodramen wie TOMBOLO, PARADISO NERO (1947) und überhaupt zahllose Filme, die ich gerne sehen würde, die aber wohl, wenn sie denn überhaupt noch existieren, in irgendwelchen Archiven den Dornröschenschlaf schlummern, und auf den weckenden Kuss warten, der vielleicht niemals kommen wird. IL MULINO DELLE DONNE DI PIETRA bedeutet dann eine Zäsur in Ferronis Schaffen. Sämtliche Filme, die er nach diesem zu verantworten hat, sind vergleichsweise leicht zugänglich und lassen sich allesamt dem italienischen Genre-Kino zuordnen. Horror findet bei Ferroni in den 60ern allerdings kaum mehr statt, vielmehr verlegt er sich, in der ersten Hälfte des Jahrzehnts, vor allem auf die üblichen peplums mit Titeln wie ERCOLE CONTRO MOLOCH (1963) oder IL COLOSSO DI ROMA (1964), und, in der zweiten Hälfte, auf nunmehr originäre Italowestern wie UN DOLLARO BUCATO (1965) oder WANTED (1967). Bevor er sich Mitte der 70er nach dem Robin-Hood-Abenteuer L’ARCIERE DI FUOCO (1971) und dem Action-Klamauk ANTONIO E PLACIDO – ATTENTI RAGAZZI… CHI ROMPE PAGA zur Ruhe setzt, schenkt er dem italienischen Horrorfilm mit LE NOTTE DEI DIAVOLI (1972) noch ein Werk, dessen Anfang wohl – neben Mario Bavas LA MASCHERA DEL DEMONIO (1960) und Dario Argentos SUSPIRIA (1977) – zu den mitreißendsten, effektivsten, affizierendsten Anfängen eines italienischen Horrorfilms überhaupt gehören dürfte.

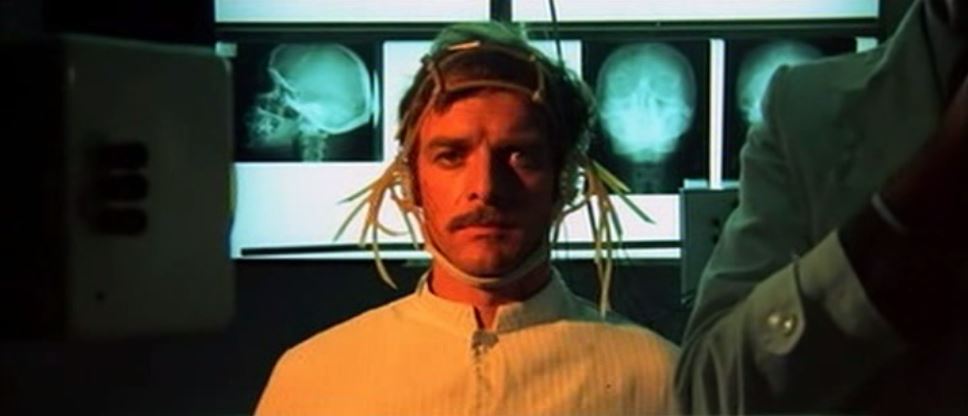

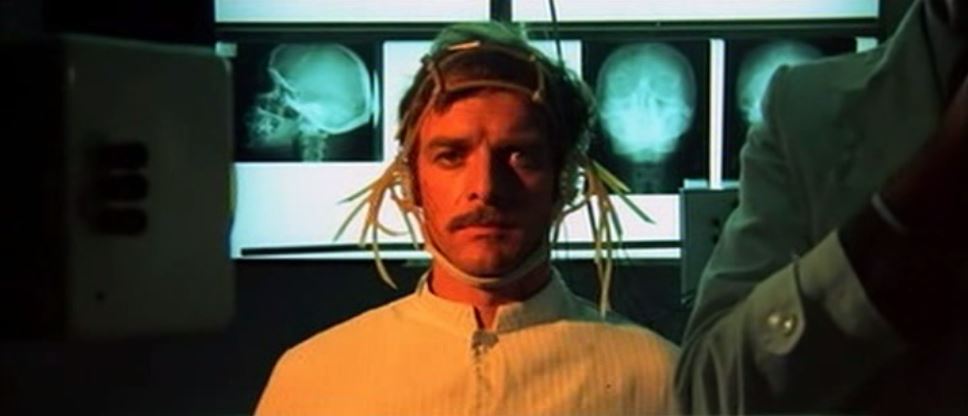

4. Ferronis Film beginnt wie folgt: Vor malerischer Kulisse – da rauscht ein Wasserfall, da grünen die Wiesen, da bläut sich der Himmel – stolpert Gianni Garko alias Nicola zerschunden und wie von Sinnen ins Bild, bricht schließlich zusammen. Er erwacht in einem Städtischen Krankenhaus, und zwar in völliger Apathie. Weder trägt er Dokumente bei sich noch sonst irgendetwas, das den behandelnden Ärzten verraten würde, um wen es sich bei ihm handelt und wie er in diesen erbarmenswürdigen Zustand gekommen ist. Deshalb schlägt der Chefarzt vor, ihn einer neumodischen Therapie zu unterziehen, deren Ziel es sein soll, sein Gedächtnis anzukurbeln. Wie Alex in Kubricks CLOCKWORK ORANGE sitzt Nicola in seinem OP-Stuhl, um den Kopf eine Korona aus Kabeln und Drähten, im Gesicht ein ständig aufblinkendes rotes Licht, hinter sich Röntgenaufnahmen des eigenen Schädels, in den Ohren die ausgesprochen aufwühlende Musik von Giorgio Gasilini, die aus nichts weiter aus abgehackten Klavier-Akkorden und einem enervierenden, konstanten Fiepen besteht, und vor sich eine Kamera, die langsam auf ihn zufährt. Im Gegenschuss sehen wir, was Nicola wiederum vor seinem geistigen Auge sieht: Da ist, in Großaufnahme, das halbverweste Gesicht einer Leiche, auf der sich Maden tummeln. Da ist das Gesicht einer Frau mit zum Oval eines Schreis geöffnetem Mund, der förmlich die Haut vom Knochen gesprengt wird. Da ist eine weitere Frau, oder dieselbe, splitterfasernackt umringt von Kunstnebel, während die Kamera von unten her ihren Körper hinauffährt. Da sind Finger, die über einen nackten Körper kratzen, und tiefe blutige Furchen hinterlassen. Da sind, durch ein Gatter beobachtet, zwei vermummte Gestalten, die sich an einem Leichnam zu schaffen machen. Da sind zwei Hände, die nach Gitterstäben greifen. Da ist, zuletzt, eine Hand, die in einen geöffneten Menschenbauch hineinfasst und diesem ein pulsierendes Herz entnimmt, das in Großaufnahme seine letzten Schläge tut. Währenddessen wird immer wieder zu Nicolas geschnitten, der all diesen zusammenhanglos zusammenmontierten Szenen als lethargischer Zuschauer beiwohnt, jedoch scheinbar unfähig ist, sie zu artiku-lieren. Der Trip in die schlimmsten Gründe menschlicher Phantasie endet damit, dass der Chefarzt sein Experi-ment abbricht, und Nicola zurück in sein Krankenzimmer darf, nachdem man festgestellt hat, dass er nicht mal sein eigenes Spiegelbild zu erkennen scheint. An dieser Eröffnung ist mehreres bemerkenswert. Zunächst der surreale Impetus, mit der die Alptraumszenen in Nicolas‘ Innerem aneinandergereiht werden. Es besteht schlicht kein logischer Zusammenhang zwischen den einzelnen Gräueln, und würde ich es nicht besser wissen, hätte ich angenommen, all diese Fragmente des Grauens seien ursprünglich gar kein Bestandteil von LE NOTTE DEI DIAVOLI, sondern dem Film erst später von einem ökonomisch denkenden Produzenten beigefügt worden. Zwar gibt es die eine oder andere motivische Entsprechung zur weiteren Handlung – die Finger zum Beispiel, die ihre Schlieren auf schutzloser Haut hinterlassen, finden sich später im Holz einer Haustür wieder, und der explodierende Frauenkopf ist relativ eindeutig nach dem Vorbild der weiblichen Hauptdarstellerin Agostina Belli modelliert -, zumeist wirken die Aufnahmen jedoch wie stichpunktartige Schlüssellocheinblicke mitten hinein in eine Hölle wie sie Hieronymus Bosch oder Peter Breughel nicht heftiger hätten ausmalen können. Das wäre dann die zweite Besonderheit dieser Exposition: Der für die Effekte zuständige Carlo Rambaldi legt sich keine Zügel an, und liefert vor allem mit der manuellen Herzentnahme und dem zerfetzt werdenden Kopf, der schon fast an die ähnlich ausgefallene Demontage des Köpfchens der armen Maria Pia Marsala in Lucio Fulcis L’ALDILÀ (1981) erinnert, zwei Szenen, die nominell als handfester Splatter durchgehen können. Die ersten, sagen wir, fünf Minuten von LE NOTTE DEI DIAVOLI können, selbst wenn der eine oder andere Effekt ein bisschen vom Zahn der Zeit angenagt worden sein mag, meiner Meinung nach, Anspruch erheben auf einen Platz im Olymp des Italo-Horrors. Diese ersten fünf Minuten sind verstörend, beklemmend, unglaublich virtuos montiert, und ein kleines Kunstwerk für sich, das, wie zum Beispiel die surrealen Traumszenen in Gianfranco Mingozzis FLAVIA, LA MONACA MUSULMANA (1974), keiner Erklärung bedarf, weil sie gar nicht vollends erklärt werden können und sollen.

Abb.2+3: Zwei Filme kommunizieren über Kinderaugen miteinander. Die Kleinen in Ferronis LE NOTTE DEI DIAVOLI, sicherlich bewusst innerhalb des Fensterrahmens angeordnet, dass es an die Totenphotographien des 19.Jahrhunderts erinnert - und das, wohlbemerkt, bevor Brüderchen und Schwesterchen Kontakt zu den Vampiren gehabt haben! - blicken mit toten Augen durch die Scheibe und beobachten den von den Untoten zurückkehrenden Knirps in Bavas I WURDELAK.

Abb.2+3: Zwei Filme kommunizieren über Kinderaugen miteinander. Die Kleinen in Ferronis LE NOTTE DEI DIAVOLI, sicherlich bewusst innerhalb des Fensterrahmens angeordnet, dass es an die Totenphotographien des 19.Jahrhunderts erinnert - und das, wohlbemerkt, bevor Brüderchen und Schwesterchen Kontakt zu den Vampiren gehabt haben! - blicken mit toten Augen durch die Scheibe und beobachten den von den Untoten zurückkehrenden Knirps in Bavas I WURDELAK.

5. Dabei sollte man LA NOTTE DEI DIAVOLI allerdings nicht bloß auf seinen wüsten Anfang reduzieren. In seinem Kern nämlich beruft auch Ferronis Film sich, wie Bava vor ihm, auf Tolstois Erzählung vom Wurdulak. Dass er den kurzen Text auf Spielfilmlänge ausweiten musste, hätte zu einer großen Menge Füllszenen führen zu können, die den Gang der Handlung mehr hemmen als fördern, doch das Drehbuch der Herren Migliorini, Mussetto und Brochero verlegt sich auf einen Kniff, der, meine ich, gar nicht genug gelobt werden kann. Was ich über die ersten Minuten von LA NOTTE DEI DIAVOLI geschrieben habe, deutet es bereits schon an: Wie bei Tolstoi hat unser Held die Zusammenstöße mit den Wurdalaks überlebt, und befindet sich in ärztlicher Obhut in einem hochmodernen Krankenhaus mitten in einer hochmodernen Großstadt. Da bekommt er Besuch von einer jungen Frau, die vorgibt, ihn zu kennen. Natürlich lässt der Chefarzt sie zu Nicola, doch als der sie sieht, bricht er in Raserei aus. Kurz darauf ist die Frau spurlos verschwunden, hat nur eine komplett leere Handtasche zurückgelassen. Erst jetzt, nach dreizehn Minuten, bekommen wir, jedoch nicht die Ärzte, Nicolas Leidensgeschichte, nach einem Zoom auf seine weggetretene Miene, als Rückblende serviert, und diese Rückblende, die den Grundstock von LA NOTTE DEI DIAVOLI ausmacht, folgt ebenfalls der Tolstoi’schen Vorlage bis ins Detail. Der erwähnte Kniff ist nun folgender: Ferroni lässt seinen Film in einem Krankenhaus beginnen, einer, um mit Michel Foucault zu sprechen, Heterotopie, die vorrangig für Menschen in Extremsituationen gedacht ist, für Kranke, Sterbende, Geborenwerdende, einem, um mit Marc Augé zu sprechen, Nicht-Ort, dessen Bewohner ständig wechseln, und der ohne Geschichte ist, ohne Identität, und einen rein funktionellen Zweck erfüllt. Die Krankenhausgänge sind leer, weiß. Ebenso die Zimmer. Die Betten gleichen einander wie ein Ei dem andern. Selbst die Schwestern sind in ihren Kitteln kaum voneinander zu unterscheiden. In den Krankenhausszenen von LA NOTTE DEI DIAVOLI herrscht Anonymität, Technologisierung und eine anonyme Kälte, dass man meinen könnte, man befände sich an Bord eines seelenlosen Raumschiffes. Völlig im Kontrast hierzu steht der Hauptstrang der Geschichte. Dieser ist im jugoslawischen Hinterland angesiedelt, wo Nicola, über dessen Biographie wir übrigens rein gar nichts erfahren, die obligatorische Autopanne hat, und deshalb bei der obligatorischen Bauernfamilie Hilfe sucht. Schon Nicolas Erkundungsgang ins nächste, scheinbar verlassene Dorf ist eines der Meisterwerke topologischen Schreckens wie ihn das italienische Horrorkino so gerne zelebrierte, d.h. eine lange, völlig dialogfreie Studie davon wie unser Held einen unheimlichen Ort inspiziert, und dabei auf immer unheimlichere Dinge stößt: auf Kinder, die scheinbar leblos, fast wie in einer Totenphotographie des vorigen Jahrhunderts, in Fensterrahmen sitzen, auf Hunde, deren Bellen das einzige Geräusch ist, das die Stille etwas mildert, auf eine Schwermut, die in den Baumwipfeln rauscht und über den efeubewachsenen Mauern der Bauernhäuser weht. Ähnlich wie später Fulci und Argento, vor ihm aber schon Bava setzt Ferroni wirklich jedes Mittel ein, Nicolas Trip von der Moderne in eine schauerromantische Vergangenheit so affektiv wie möglich auf seine Zuschauer wirken zu lassen: Von der Tonspur ertönen exotische Vogel- und Affenschreie, einmal sogar Wildschweingrunzen, die Landschaft ist in ein unwirkliches Licht getaucht, und die Kamera fährt elegisch wie ein Trauerzug unserem Helden hinterher, so, als würde sie ihn schon vor seiner Zeit zu Grabe tragen. Deutlicher könnte die Dichotomie nicht gemacht werden, die LA NOTTE DEI DIAVOLI zwischen seinem Haupterzählstrang und dessen Rahmung eröffnet: Rationalismus und Supernaturalismus stehen einander in diesem Film auch strukturell feindselig gegenüber. Während zu Beginn und am Ende die positivistische Wissenschaft alles, was Nicola nun unter den jugoslawischen Waldbewohnern erleben wird, als Hirngespinste abzutun bestrebt sein wird, spricht das Herz des Films noch immer die Sprache der italienischen Gotik, in der die Grenzen zwischen Traum und Realität derart fließen sind, dass etwas, was man träumt, plötzlich Realität werden kann, und etwas, das man als real erachtet, plötzlich bloß Teil eines Traums ist.

Abb.4+5: Die Mitbringsel des Familienoberhauptes bei Bava und bei Ferroni: Im Film des ersteren handelt es sich um den Kopf eines türkischen Wegelagerers, im Film des zweiteren handelt es sich um die Hand einer verbrecherischen Hexe, der Ekelfaktor ist in etwa der gleiche.

Abb.4+5: Die Mitbringsel des Familienoberhauptes bei Bava und bei Ferroni: Im Film des ersteren handelt es sich um den Kopf eines türkischen Wegelagerers, im Film des zweiteren handelt es sich um die Hand einer verbrecherischen Hexe, der Ekelfaktor ist in etwa der gleiche.

Besonders deutlich wird dieses Ausspielen von Vernunft und Phantasie, das man zum Beispiel aus der Literatur der Romantik, am prominentesten wohl von E.T.A. Hoffmann, kennt, darin, dass die Welt, in die uns der Film nach Nicolas Autopanne führt, fast gänzlich frei ist von irgendwelchen Objekten, die sie eindeutig innerhalb des Zeitstroms markieren würde. Das Dorf, in dem Gorcha, Sdenka und Jovan leben, ist von der Zeit vielmehr ver-gessen worden, und wäre da nicht Nicolas‘ Auto, könnte der Mittelteil des Films genauso gut in irgendeinem der vorherigen Jahrhunderte spielen. An einigen wenigen Stellen thematisiert das der Film, klug wie er ist, selbst. In den Gesprächen zwischen Nicola und Sdenka, in die er sich, genau wie der Marquis bei Tolstoi und Vladimir bei Bava, Hals über Kopf verliebt, wird mehr als einmal offenbar, dass beide aus ganz unterschiedlichen Welten stammen. Nicola merkt an, sei er zu Hause und nicht zufällig in ihrem Dorf gelandet, würde er jetzt – es ist früher Abend – wahrscheinlich fernsehen. Sdenka erwidert, sie wisse gar nicht, was das sei, Television, kenne es bloß vom Hörensagen. Nur einmal, erzählt die junge Frau daraufhin, sei sie in der Stadt gewesen, zum Shoppen. Mit der Nicola vertrauten Welt hat die folkloristische, in die ihn LA NOTTE DEI DIAVOLI verschlagen hat, tatsächlich wenig zu tun. Eine Szene, die den endgültigen Einbruch des Phantastischen markiert, ist eine, die sich anfühlt und die aussieht wie eine direkt aus einem Gothic-Horrorfilm der 60er Jahre. Die bitterböse Hexe, von der der Fluch des Wurdalaks ausgeht – und die Ferronis Film als Ersatz für den türkischen Banditen Ali Berk anführt, möglicherweise, um die Handlung noch weiter historisch und topographisch zu entgrenzen -, begibt sich zum Grab des letzten Wurdalak-Opfers – bereits hat es nämlich, anders als in der Vorlage, den Bruder des Familienoberhaupts erwischt -, und träufelt etwas ihres Blutes auf die Begräbnisstätte. Dieses Ritual ist der Ausgangspunkt für das folgende Grauen, das sich dann relativ analog zur literarischen Vorlage abspielt: Nach und nach verwandelt sich ein Familienmitglied nach dem andern in einen Vampir, und Nicola schafft zwar die Flucht, um, was dann doch ein Einfall des Films ist, seine Laufzeit ein bisschen zu strecken, in der nächsten Stadt einen Priester aufzusuchen, der einst Exorzist gewesen ist und dann strafversetzt wurde zum Organisten, kehrt dann aber zur Familie zurück, die inzwischen ausnahmslos nach Blut dürstet. Wie gesagt: Stimmung und Bilder sind ausnahmslos der Tradition der italienischen Gotik entnommen. Da gibt es einsame Waldfriedhöfe und knarzende Türen und schreiende Käuzchen und alles wird von den Fäden zugedeckt, die die Nebelmaschine im Off spinnt. Ferroni steht Bava in nichts nach, wenn es darum geht, eine zugleich unheimliche, beklemmende, aber auch schwermütige, verlorene Atmosphäre heraufzubeschwören. Vor allem aber mutet Ferroni seinem Publikum, was allein schon die von mir ausführlich beschriebene Exposition gezeigt hat, einige Gore- und Splatter-Effekte zu, die in ähnlicher Form auch in einem italienischen Horrorfilm der 80er hätten Verwendung finden können.

Abb.6: Was wie ein Loblied auf die Errungenschaften der modernen Wissenschaft beginnt, entwickelt sich bald zu einem Abgesang auf sie. Während die Ärzte glauben, sie bräuchten lediglich Nicolas Kopf an eine ihrer Maschinen anschließen und den Film damit vorzeitig beenden, indem sie diese eine rationale, logische Erklärung für die unheimlichen Vorfälle ausspucken lassen, zeigt Ferroni uns stattdessen das Innenleben seines Helden als eine Abfolge schrecklicher Szene ohne jedwede Kontinuität und Sinnhaftigkeit, so, als hätte man mit UN CHIEN ANDALOU die Teilnehmer eines Psychoanalytischen Kongresses in die Flucht geschlagen.

Abb.6: Was wie ein Loblied auf die Errungenschaften der modernen Wissenschaft beginnt, entwickelt sich bald zu einem Abgesang auf sie. Während die Ärzte glauben, sie bräuchten lediglich Nicolas Kopf an eine ihrer Maschinen anschließen und den Film damit vorzeitig beenden, indem sie diese eine rationale, logische Erklärung für die unheimlichen Vorfälle ausspucken lassen, zeigt Ferroni uns stattdessen das Innenleben seines Helden als eine Abfolge schrecklicher Szene ohne jedwede Kontinuität und Sinnhaftigkeit, so, als hätte man mit UN CHIEN ANDALOU die Teilnehmer eines Psychoanalytischen Kongresses in die Flucht geschlagen.

Die Pfählungen stehen noch ganz in der Tradition der britischen Hammer-Studios. Wir sehen in Großaufnahme die Brustkörbe, und den Pfahl, der in sie hineingehämmert hat, und schon stürzt eine Blutfontäne aus der Wunde, deren Rot viel zu grell ist, um realistisch zu wirken. Mit einem weiteren Kniff aber kann Ferroni die vermeintliche Künstlichkeit des Lebenssafts seiner Protagonisten unterminieren: Nicht nur zeigt er zweimal gehäutete Rinderköpfe, die scheinbar von unserer Hexe auf dem Gelände verstreut worden sind und die die Kamera mit toten Augen mustern, auch hat er vor die Hinrichtung Gorchas die Häutung eines echten Kaninchens geschaltet, das von einem der erwachsenen Brüder des Hauses seines Fells beraubt wird – natürlich auch das in Großaufnahme. Das wirkliche Töten wird damit mit dem rein fiktionalen Töten parallelisiert – ähnlich wie in Deodatos CANNIBAL HOLOCAUST (1980), wo wir auch deshalb für möglich halten, dass die Toten auf der Leinwand echte tote Menschen sind, weil wir zuvor mehr als einmal gesehen haben, wie ein echtes Tier für die Leinwand sterben musste -, und nimmt den Pfählungsszene ein wenig ihre offensive Artifizität. Das Finale ist dann, genau wie bei Tolstoi, eine tour-de-force des Terrors. Nicola realisiert, dass Sdenka schon längst zu den Untoten gehört und nimmt die Füße in die Hand, um in sein Auto und zurück in die Welt der ratio zu kommen. Leider ist die Familie des Wurdalak schon zur Stelle, um sein Fahrzeug zu belagern, das, zu allem Überfluss, auch noch mit den Hinterreifen im Erdreich feststeckt. Was folgt, sind Szenen der blinden Panik, der ungezügelten Brutalität und des schieren Wahnsinns, wenn der Mutter sämtliche Finger einer Hand per Autotür abgetrennt werden, und sie die Beifahrerscheibe danach wild lachend mit dem spritzenden Blut beschmiert, und wenn Nicola, als er endlich losfahren kann, einen der Brüder über den Haufen fährt, während der andere, schon zuvor Getötete, sich in Zeitlupe in eine schmierige, pestartige Masse verwandelt, die kaum noch etwas Menschliches hat, und wenn am Ende die beiden Kleinkinder, Brüderchen und Schwesterchen, amüsiert kichernd mit dem Finger auf den davonfahrenden Nicola zeigen und sich kaum noch einkriegen vor Belustigung.

Abb.7: Meine liebste Szene des Films. Zunächst glaubt man, sie könne auch aus Sergei Parajanovs TINI ZABUTYKH PREDKIV stammen. Zwei stattliche Rinder. Ein tiefer Wald. Ein paar Bauern folgen. Sie ziehen irgendeine Last. Dann, je näher sie der Kamera kommen, erkennt man erst, dass es sich um ein Auto handelt, was sie ziehen, und irgendwie ist der Zauber gebrochen, und wir sind von den grellen Lichter der Straßenlaterne unter unserem Fenster aus den Schatten unserer vergessenen Ahnen herausgeholt werden.

Abb.7: Meine liebste Szene des Films. Zunächst glaubt man, sie könne auch aus Sergei Parajanovs TINI ZABUTYKH PREDKIV stammen. Zwei stattliche Rinder. Ein tiefer Wald. Ein paar Bauern folgen. Sie ziehen irgendeine Last. Dann, je näher sie der Kamera kommen, erkennt man erst, dass es sich um ein Auto handelt, was sie ziehen, und irgendwie ist der Zauber gebrochen, und wir sind von den grellen Lichter der Straßenlaterne unter unserem Fenster aus den Schatten unserer vergessenen Ahnen herausgeholt werden.

6. Wir kehren zurück in die Klinik. Sdenka, denn sie ist die junge Frau, die Nicola unbedingt besuchen will, spricht nicht noch einmal beim Chefarzt vor, sondern verschafft sich gleich selbst Zutritt zu unserem mit einer Zwangs-jacke versehenen Helden. Wer bis zuletzt auf eine Auflösung wartet, die offenlegen würde, ob Nicola tatsächlich irrsinnig ist, und sich die gesamte Vampirmär nur im wirren Kopf zusammengereimt hat, oder ob es sich bei Sdenka tatsächlich um eine Bluttrinkerin handelt, die ihre Rolle so gut spielt, dass jeder ihr die Unschuld abkauft bis Nicola sie mit einem Eisenstab richtet, der wird LA NOTTE DEI DIAVOLI nur schwer enttäuscht verlassen können. Ferronis Gegenüberstellung von dem geschichts- und gesichtslosen Krankenhaus, in dem die Patienten nicht viel mehr als bloße Nummern und Gefäße interessanter Krankheiten sind, und das orts- und zeitungebunden überall auf der Welt in dieser Form existieren könnte, und dessen Ästhetik gegen Null tendiert, da es funktional sein soll, und nicht hübsch ausschauen, und dem geschichtsträchtigen Haus der Wurdalak-Familie, dessen wettergegerbtes Gesichts, bei jedem Schritt knirschenden Dielen und von zahllosen Generationen von Händen stumpf gemachte Türklinken ganze Bände an Geschichten füllen könnten, erreicht ihren Höhepunkt nämlich da-rin, dass LA NOTTE DEI DIAVOLI quasi zwei völlig unabhängig voneinander funktionierende Enden anbietet. Das erste Ende: Nicola ist wirklich einer Bande Ungeheuer in die Fänge gefallen und haucht sein Leben ebendort aus bevor er dann ebenfalls als Untier wiederkehren wird – ein Ende, das völlig kongruent zu dem in Bavas Adaption der Geschichte ist. Das zweite Ende (bei dem wir natürlich die Rahmung wegdenken müssen): Nicola hat sich all die seltsamen Vorfälle im jugoslawischen Hinterland bloß eingebildet, alle Gespenster sind bloß seiner Phantasie entsprungen bzw. ihm dort von der abergläubischen Bauernfamilie eingepflanzt worden und verfolgen ihn allein deshalb bis in die vermeintliche Sicherheit des Hospitals, weil er selbst vielleicht nicht ihr Schöpfer, aber ihr Wirtskörper ist. Sdenka ist ihm in die Großstadt gefolgt, da sie die fatalen Irrtümer erkennt, zu denen ihre Brüder die bäurische Superstition getrieben hat, und nunmehr auch Nicola zur Vernunft bringen will, worauf dieser sie, schon zu weit weggerückt von Fortschrittsideologie und aufgeklärter Geisteshaltung, in einem Anfall panischen Schreckens um ihr Leben bringt. Noch einmal muss ich auf die Deutsche Romantik kommen, die für mich sowieso in vielem Pate für das (nicht nur italienische) Horrorkino steht. Gerade diese Epoche hat nicht nur eine besondere Affinität zu schlimmen Stoffen voller Doppelgänger, lebender Toten, verwerflicher Mönche oder dem leibhaftigen Teufel. Einerseits ist die Romantik nämlich zwar eine Absage an den Vernunftglauben der Aufklärung, im selben Atemzug aber, mit dem sie dessen bis in die letzten schattigen Winkel der menschlichen Psyche vordringendes Licht auspustet, versucht sie, deren vernunftorientiertes Denken in den Dienst ihres eigenen phantastisch sprießenden Denkens zu integrieren. Deshalb gibt es in den meisten Erzähltexten der Romantiker wie Hoffmanns SANDMANN, Arnims TOLLER INVALIDE AUF DEM FORT RATONNEAU oder Eichendorffs MARMORBILD auch immer zwei Möglichkeiten, die meist ziemlich wilden, verrückten Vorkommnisse darin zu deuten: zum einen rational, zum andern irrational, so wie bei diesen witzigen Vexierbildern, die man drehen und wenden kann wie man will, man sieht immer entweder nur die eine oder die andere Seite, nie beide gleichzeitig. LA NOTTE DEI DIAVOLI ist ein vollkommen effektiver Horrorfilm, aber auch ein erfolgreicher Erbe jener Epoche, der er nicht nur huldigt, indem er einen ihrer Erzähltexte zur Grundlage nimmt, sondern auch, mit den Mitteln seiner Zeit, einen ihrer grundlegenden Diskurse gleich mit abbildet.

Berühmte letzte Worte: An LA NOTTE DEI DIAVOLI kann ich kein schlechtes Haar lassen, und warum er scheinbar noch immer zu den Geheimtipps des italienischen Horrorkinos gehört, kann ich mir nun, nach mehrmaliger Sichtung, wirklich nicht erklären.