Originaltitel: L'Argent

Produktionsland: Frankreich 1983

Regie: Robert Bresson

Darsteller: Christian Patey, Vincent Risterucci, Caroline Lang, Sylvie Van Den Elsen

Manchmal ist eine gefälschte Banknote nur eine gefälschte Banknote. So im Falle von Norbert, dem seine wohlhabenden Eltern eine Extraportion Taschengeld verweigern. Was aber tun, wenn man bei einem befreundeten Schulbuben noch Schul-den hat, die beglichen werden wollen? Ein Klassenkamerad kommt mit einer Idee um die Ecke, die bereits teilweise in die Praxis übersetzt worden ist: Er hat einen Fünfhundert-Franc-Schein gefälscht, angeblich so perfekt, dass er mit bloßem Auge überhaupt nicht von einem echten zu unterscheiden sein soll. Der Plan: In irgendeinem beliebigen Geschäft das Falschgeld unter die Leute bringen, indem man irgendeinen beliebigen Artikel kauft, und das Restgeld untereinander auf-teilen. Die Wahl oder eher der Zufall fällt als Objekt ihres Täuschungsmanövers auf einen Photoladen an der Ecke. Die Verkäuferin, Gattin des Inhabers, ist misstrauisch. In letzter Zeit sind viele von den Dingern im Umlauf. Sie hält den Schein gegens Licht, sieht nichts Verdächtiges. Außerdem wirken die Schulbuben so unschuldig. Kaum ist ihr Gemahl abends zurück im Laden, erkennt er wie sehr seine bessere Hälfte übers Ohr gehauen worden ist. Im Haus haben will er das Falschgeld natürlich nicht, weswegen der nächstbeste Unschuldige mit der Blüte bestückt werden soll. Mittel hierzu wird der junge Mitarbeiter Lucien, bei dem es wenig Überzeugungsarbeit braucht, ihn gegen ein gewisses Entgelt für die gemeinsame Sündenbockschlachtung zu gewinnen. Bei diesem handelt es sich um den unbedarften Kraftstofflieferanten Yvon, dem man gleich nicht nur den einen Fünfhunderter als Bezahlung reicht, sondern ein ganzes Bündel, das sich mit der Zeit angesammelt hat. Kaum ist er in einem Restaurant essen, konfrontiert ihn der Kellner mit dem vermeintlichen Trugversuch. Es kommt zur Schlägerei, zur Verhaftung Yvons. Lucien behauptet, er habe Yvon nie gesehen. Yvon wird abgeführt, ihm wird der Prozess gemacht. Er endet nicht mit Freispruch. Luciens Schulter wird von der Hand seines Chef getätschelt: Wie gut er dem Richter mitten ins Gesicht lügen konnte!, und dafür habe er sich den Anzug verdient, den er schon immer haben wollte. Yvon ist ebenfalls gebrandmarkt. Sein Chef entlässt ihn. Nur seine Frau und seine kleine Tochter halten noch zu ihm. Doch wie sie ernähren? In einer Bar lernt er einen Kleinganoven erkennen. Alles, was er zu tun braucht, ist, erklärt dieser ihm, das Fluchtfahrzeug zu steuern…

Manchmal ist eine unbedachte Straftat nur eine unbedachte Straftat. Ihre Konsequenzen sind kontingent, von niemandem gewollt, trotzdem unerbittlich. Robert Bressons letzter Film L’ARGENT von 1983 fängt an wie ein Lausbubenstreich und endet in einem blutrünstigen Axtmord an einer ganzen Familie. Dazwischen spannt Bresson, ähnlich vielleicht wie in AU HASARD BALTHAZAR, ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Personen, Situationen, Schicksalen, die allesamt von dieser einen Fünfhundert-Franc-Note, die zwei Schuljungen fälschen und ausgeben, um ihr Taschengeld aufzustocken, berührt oder ausgelöst werden. Im Mittelpunkt all der sich manchmal gegenseitig befruchtenden, manchmal im Sande verlaufenden Entwicklungen steht diesmal kein Esel, sondern das Geld in all seinen Formen und Unformen. Als Schmiergeld – Lucien wird von seinem Chef quasi dafür bezahlt, dass er vor Gericht eine Falschaussage tätigt, um dessen Haut zu retten -, als Schweigegeld – Norberts Mutter steckt Luciens Chefin einen Umschlag zu, damit die ihren Jungen nicht als wahren Schuldigen verpfeift -, als Objekt der Begierde, an dem man seine intellektuelle und handwerkliche Kunstfertigkeit abarbeiten kann – so professionell und gewitzt wie Bressons Taschendieb in PICKPOCKET verschafft sich Lucien, der sich inzwischen einem elitären Gaunertrio angeschlossen hat, die Kreditkarten und Kennwörter von Bankautomatenkunden -, als Mittel, überhaupt sein Leben bestreiten zu können – nachdem Yvon in die soziale Isolation geraten ist, würde er alles tun, um die Ernährung seiner kleinen Familie sicherzustellen -, und nicht zuletzt als Störfaktor im System: Falschgeld, das ist doch im Grunde nichts weiter als ein Schädling, ein Parasit in einem selbstbezüglichen Kreislauf, bei dem nichts die primordiale Annahme, ein Stück bedrücktes Papier habe einen bestimmten Wert, der mit materiellen Gütern kongruent sei, unterminiert.

L’ARGENT zerfällt für mich in drei große Teile. Im ersten, dem oben beschriebenen, werden Ereignisketten gebildet, analysiert, illustriert, die damit enden, dass ein junger Familienvater erst in die Kriminalität, dann in den Knast getrieben wird. Nachdem der Film sich auf seine Person fokussiert hat, kann auch Bresson sich ganz darauf konzentrieren, den Zusammenbruch von Yvons Lebensglücks zu beobachten. Sein Kind verstirbt an Diphtherie. Seine Frau verlässt ihn. Er attackiert einen Mithäftling, landet in Isolationshaft. Er versucht sich umzubringen. Bresson bleibt seinem Stil treu. Falls es eine Legende ist, dass er in seiner Spätphase seine Laiendarsteller ein und dieselbe Szene so oft hat wiederholen lassen, bis ihre Gesten, Mienen, Stimmen keine Spurenelemente echter Emotionen mehr zeigten, ist es eine klug ausgedachte. Es stimmt: Bressons Darsteller sind keine Charaktere, nicht wirklich Menschen, agieren wie Automaten, und zwar welche, die man mit Valium ruhiggestellt hat. Schön verfolgen kann man ihre Verwandlung von Bühnendarstellern zu Schaufensterpuppen in den vierzig Dekaden, die Bressons Spielfilmkarriere dauerte. Er beginnt 1943 in LES ANGES DE PÉCHÉS noch mit ausgebildeten Schauspielern, wechselt sie ab JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE (1950) gegen welche aus, die entweder noch kaum Erfahrung haben oder gar keine sind, weil er sie quasi von der Straße weggecastet hat, und arbeitet dann unermüdlich daran, ihr vorhandenes oder nicht vorhandenes Spiel unter dem Brennglas der Reduktion immer weiter auszudünnen.

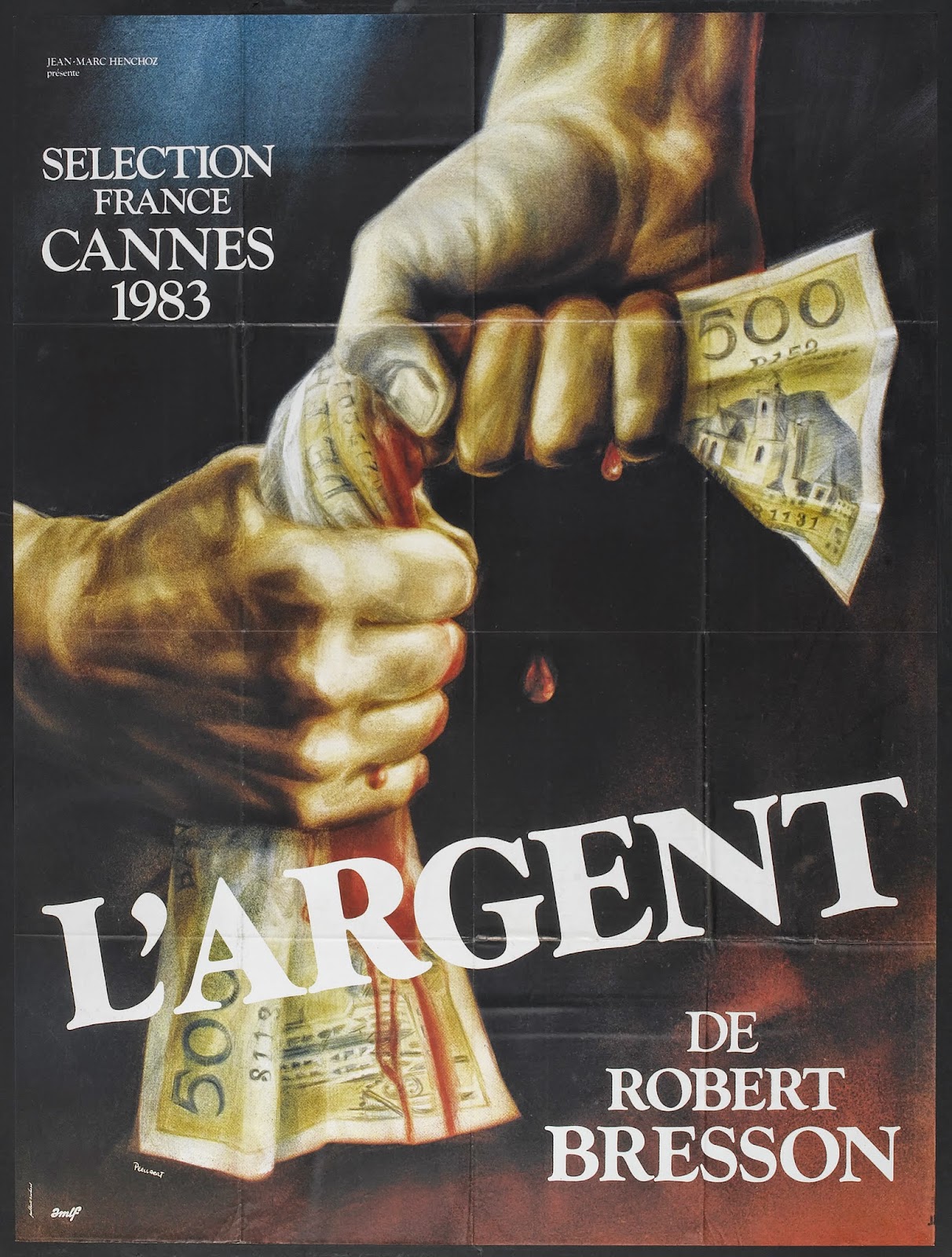

Das geht freilich aber auch einher mit einer sukzessiven Reduktion und Ent-Emotionalisierung aller übrigen Bestandteile eines kommerziellen Spielfilms. Bressons Geschichten sind keine wirklichen Geschichten, sondern Fragmente, Einzelaufnahmen, Versuchsanordnungen loser Teile, die so oder auch ganz anders zueinander hätten finden können, schon immer, doch in UN CONDAMNÉ À MORT S’EST ÉCHAPPÉ (1956) und PICKPOCKET (1959) gibt es noch einen personalen Erzähler, der die Bilder ordnet, strukturiert, kommentiert, in LANCELOT DE LAT (1974), dieser ermüdenden Dekonstruktion des Arthus-Mythos, oder LE DIABLE PROBABLEMENT (1977), dieser ermüdenden Suizid-Begleitung in tristen Bildern, sind wir letztlich auf niemand anderes angewiesen, falls wir die wahllos, schmucklos, sinnlos wirkenden Bilder irgendwie codieren wollen, außer uns selbst. Bressons Kamera ist distanziert, seine Bildsprache ist kalt, materiell. Der Philosoph Vilém Flusser schreibt, es gebe kein Denken, das nicht durch eine Geste artikuliert würde. Das Denken vor der Artikulation sei nur eine Virtualität, also nichts. Es realisiere sich erst durch die Gesten. Bresson internalisiert einen solchen Materialismus mehr und mehr. Wenn der Kellner Yvon mit den Blüten konfrontiert, und der sich zu Unrecht beschuldigt sieht, und ausrastet, zeigt Bresson uns einzig und allein seine Hände in Großaufnahmen und die Beine des Kellners. Ersteres stoßen zu – Schnitt – und letztere stürzen zu Boden. Daher ist Bresson, so verkopft es auf den ersten Blick scheinen mag, was er da als absolut idiosynkratisches Universum auf Zelluloid gebannt hat, alles andere als jemand, der sich selbst oder andere gern reden hört, kein Rohmer, kein Godard, und schon gar niemand, der mit kinematographischen Konventionen, Codes und Mythen hintersinnige Spiele treibt wie Truffaut oder Chabrol. Es hat vielmehr schon fast etwas Mönchisches, wenn er selbst die Musik mehr und mehr aus seinen Filmen verbannt. Früher enden seine Filme, wie MOUCHETTE (1967) oder AU HASARD BALTHAZAR noch mit all die über die gesamte Laufzeit unterdrückten, eingeschnürten Emotionen entladenden Szenen voller ergreifender Klassikklänge von Monteverdi oder Schubert oder Bach. PICKPOCKET wird fast schon versöhnlich-verspielt, weil andauernd Lully ertönt. Spätestens mit LE DIABLE PROBABLEMENT ist auch damit Schluss. Extradiegetische Musik bekommt keinen Zutritt mehr in Bressons Filme. Der junge Suizidant läuft an einem offenen Fenster vorbei, hört kurz zu, läuft weiter, lässt sich erschießen, Schwarzblende: FIN.

Während Bresson diesen seinen Stil aber im Vorgängerfilm bis zum Extrem getrieben hat, ist L’ARGENT fast schon rasant im Vergleich. In enorm hohen Tempo verfolgt Bresson wie Hände Geldscheine tauschen, wie Gesichter erstarren, wie Personen sich begegnen, sich verlieren, wie die Gesetzesmühlen mahlen. Seine Bilder sind präzise, innovativ darin, dass sie nach keiner Ästhetik suchen, die seinen unverblümten Realismus in irgendeiner Weise schmälern oder abfedern könnte. Das kennt man schon. Bresson hat die Arme verschränkt und steht mit dem Rücken zum Publikum. Er sagt: Ich will keine Metaphern, keine Symbole, nur Indexe, und die sind so schlicht wie ein Ladenschaufenster, eine Gefängniszellentür, ein handschriftlich verfasster Brief. Manchmal ist das alles nur das, was es zu sein vorgibt, sagt er. Auch das kennen wir schon, dass seine Welt eine voller Töne ist: Das Schlurfen der Schritte in den Gefängnisfluren, das Rascheln von Banknoten zwischen Fingern, die Abgasproduktion von Autos. Für ihn, scheint es mir mehr und mehr, ist nichts eine Metapher, alles reines Zeichen. Eine Banknote ist eine Banknote. Ein Suppenlöffel ist ein Suppenlöffel. Eine Axt ist eine Axt. Man kann kaum glauben, dass das alles arrangiert und inszeniert sein soll, was einem da als ein Leben entgegentritt, das so banal ist wie das, das man selbst kennen würde, wenn man nicht, wie ich, alles daran setzte, es zu einem wie in einem Film von Truffaut werden zu lassen.

Dabei ist Bresson aber zu keinem Zeitpunkt zynisch oder gar grausam. L’ARGENT hat Momente voller Intimität, voller Zärtlichkeit, jedoch ohne in Melodramatik oder gar Mitleid abzugleiten. Yvon erhält einen knappen Brief, in dem seine Frau sich von ihm trennt. Er liegt auf dem Boden seiner Zelle. Eine Hand schiebt sich ins Bild. Sie gehört einem Zellennachbarn. Der zieht das Papier zu sich heran, liest seinen Inhalt mit einem zweiten Knastbruder zusammen am Fenster. Danach legt er es an Ort und Stelle zurück. Erst jetzt zeigt uns die Kamera Yvon wie er, das von Tränen aufgequollene Gesicht im Kissen, auf seiner Pritsche liegt. Mehr ist nicht zu sagen, nicht zu zeigen. Eine andere großartige Szene: So basal, so unaufgeregt und zugleich so elektrisierend muss man erst einmal einen Banküberfall und eine anschließende Autoverfolgungsjagd quer durch Paris filmen – mit Schüssen im Off, mit vielen kleinen falschen Entscheidungen wie zu früh den Motor zu starten, mit Reifen, die ganz anders quietschen als man das aus normalen Actionfilmen oder den Meta-Filmen von Truffaut oder Godard kennt. Außerdem: So erschütternd muss man erst einmal einen Axtmord an mindestens vier Menschen auf die Leinwand bringen, ohne dabei tatsächlich eine Gewalttat vorzuführen. Nein, Bresson hat nicht einfach nur ein Drehbuch verfilmt. Er kommt uns mit Szenen, die wir in unserem Kopf selbst zu einem Drehbuch zusammensetzen müssen. Das klingt prätentiös, und möglicherweise ist es das für manchen auch. Vor allem aber ist es ein Kino so rein wie eine naiv vorgetragene Heiligengeschichte, die nichts weiß von dramaturgischen Kniffen, von politischen Agenden, von Humor, Spannung. Es ist einfach nur dieser schlichte Gestus: So ist es gewesen. Bresson ist vielleicht der größte Ökonom der Filmgeschichte. Ihm würde ich meinen Haushalt anvertrauen.

Damit wären wir dann auch bei dem dritten Teil von L’ARGENT, dem in dem alles, wie so oft bei Bresson, in einer nun wirklich veritablen Hagiographie kulminiert. Yvon ist frei. Er kann tun und lassen, was er will. Nur was soll man tun und lassen, und was will man überhaupt, wenn das eigene Kind tot ist, die Frau fort, der Ruf ruiniert, ein großes Unrecht, das an einem verübt wurde, über einem hängt wie eine Gewitterwolke? Yvon mietet sich in einem Hinterhofhotel ein. Nachts tötet er den Besitzer und seine Tochter. Nicht wegen des Geldes. Das spielt inzwischen keine Rolle mehr. Er tut es einfach nur, weil er tun und lassen kann, was er will. Trotzdem, der Griff in die Kasse muss sein, und die Scheine werden verjubelt, und danach einer alten Frau hinterhergestellt, die er dabei beobachtet, wie sie eine große Summe von der Bank abholt. Diese Frau aber ist eine Heilige. Nicht nur metaphorisch, sondern ganz im Ernst: Sie lebt auf dem Land, ausgenutzt, manchmal sogar geschlagen von ihren Verwandten, arbeitend Tag für Tag, wie ein Esel, für kein bisschen Lob, sich um fremde Kinder kümmernd, eigentlich nur darauf wartend, dass der Tod sie holt. Sie nimmt Yvon bei sich auf. Er wohnt in der Scheune. Da alles Fragment ist, müssen wir uns alles denken: Was in ihm vorgeht, was in ihr vorgeht. Sein Blick fällt auf eine Axt, die einsam in der Scheunenecke steht. Jetzt endlich gibt es übrigens erstmals Musik. Ein Alkoholiker, ihr Vater, spielt Bach am Klavier. Ihm fällt das Weinglas herunter. Ohne sich darum zu kümmern, laufen die Finger weiter über die Tasten. Die Alte hat schon längst den Kehrbesen geholt.

Eigentlich ist das allein ja schon ein Wunder, oder nicht? Da widmet ein Regisseur sich seit Mitte der 40er Jahre einem Konzept, das vorsieht, dass ein Film zerstückelt werden soll in rein materielle Zeichen, ohne Transportwege für Leidenschaften, Klischees, Affekte und Effekte, und diese dann auch noch so anordnet, als habe der Zufall selbst sie wie bei einem Würfelspiel völlig sinnlos zusammenpurzeln lassen, und daraus resultieren dann am laufenden Band – ich nenne nur einmal: JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE, AU HASARD BALTHAZAR und MOUCHETTE – zutiefst menschliche Darstellungen moderner Heiliger – ein asketischer Priester, ein Eselchen, ein junges Mädchen -, die, mit allen Kreuzen der Welt beladen, für uns auf der Leinwand leiden, um uns zu erlösen. L’ARGENT ist da gewissermaßen die konsequente Weiterschreibung (vielleicht auch der konsequente Endpunkt) einer Traditionslinie. Nicht nur treffen Satan und Christus im Finale vorliegenden Films endlich aufeinander, zugleich sind beide aus einem ähnlichen Holz, nämlich der der Schuldenlast, geschnitzt: Der eine unfreiwillig, der andere freiwillig. Wenn Yvon wie ein Poe’scher Held am Ende der Polizei all seine Untaten kaltblütig gesteht, ist das wie der besonders aufwühlende Schluss einer modernen Bergpredigt: Wir machen uns alle irgendwann schuldig, und alles, was wir tun können, ist, unsere Hände eben nicht allzu schnell ins Unschuldsbecken zu tunken.

Zusammen mit MOUCHETTE und nach AU HASARD BALTHAZAR ist L’ARGENT wohl der Bresson-Film, der mich bislang am meisten berührt hat. Noch jetzt schwelge ich in den Großaufnahmen von Händen, von falschen und echten Banknoten, von zu Stein erstarrten Allerweltsgesichtern, und in den vielen Zeilen, und dem, was dazwischen schlummert.

Manchmal ist eine unbedachte Straftat nur eine unbedachte Straftat. Ihre Konsequenzen sind kontingent, von niemandem gewollt, trotzdem unerbittlich. Robert Bressons letzter Film L’ARGENT von 1983 fängt an wie ein Lausbubenstreich und endet in einem blutrünstigen Axtmord an einer ganzen Familie. Dazwischen spannt Bresson, ähnlich vielleicht wie in AU HASARD BALTHAZAR, ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Personen, Situationen, Schicksalen, die allesamt von dieser einen Fünfhundert-Franc-Note, die zwei Schuljungen fälschen und ausgeben, um ihr Taschengeld aufzustocken, berührt oder ausgelöst werden. Im Mittelpunkt all der sich manchmal gegenseitig befruchtenden, manchmal im Sande verlaufenden Entwicklungen steht diesmal kein Esel, sondern das Geld in all seinen Formen und Unformen. Als Schmiergeld – Lucien wird von seinem Chef quasi dafür bezahlt, dass er vor Gericht eine Falschaussage tätigt, um dessen Haut zu retten -, als Schweigegeld – Norberts Mutter steckt Luciens Chefin einen Umschlag zu, damit die ihren Jungen nicht als wahren Schuldigen verpfeift -, als Objekt der Begierde, an dem man seine intellektuelle und handwerkliche Kunstfertigkeit abarbeiten kann – so professionell und gewitzt wie Bressons Taschendieb in PICKPOCKET verschafft sich Lucien, der sich inzwischen einem elitären Gaunertrio angeschlossen hat, die Kreditkarten und Kennwörter von Bankautomatenkunden -, als Mittel, überhaupt sein Leben bestreiten zu können – nachdem Yvon in die soziale Isolation geraten ist, würde er alles tun, um die Ernährung seiner kleinen Familie sicherzustellen -, und nicht zuletzt als Störfaktor im System: Falschgeld, das ist doch im Grunde nichts weiter als ein Schädling, ein Parasit in einem selbstbezüglichen Kreislauf, bei dem nichts die primordiale Annahme, ein Stück bedrücktes Papier habe einen bestimmten Wert, der mit materiellen Gütern kongruent sei, unterminiert.

L’ARGENT zerfällt für mich in drei große Teile. Im ersten, dem oben beschriebenen, werden Ereignisketten gebildet, analysiert, illustriert, die damit enden, dass ein junger Familienvater erst in die Kriminalität, dann in den Knast getrieben wird. Nachdem der Film sich auf seine Person fokussiert hat, kann auch Bresson sich ganz darauf konzentrieren, den Zusammenbruch von Yvons Lebensglücks zu beobachten. Sein Kind verstirbt an Diphtherie. Seine Frau verlässt ihn. Er attackiert einen Mithäftling, landet in Isolationshaft. Er versucht sich umzubringen. Bresson bleibt seinem Stil treu. Falls es eine Legende ist, dass er in seiner Spätphase seine Laiendarsteller ein und dieselbe Szene so oft hat wiederholen lassen, bis ihre Gesten, Mienen, Stimmen keine Spurenelemente echter Emotionen mehr zeigten, ist es eine klug ausgedachte. Es stimmt: Bressons Darsteller sind keine Charaktere, nicht wirklich Menschen, agieren wie Automaten, und zwar welche, die man mit Valium ruhiggestellt hat. Schön verfolgen kann man ihre Verwandlung von Bühnendarstellern zu Schaufensterpuppen in den vierzig Dekaden, die Bressons Spielfilmkarriere dauerte. Er beginnt 1943 in LES ANGES DE PÉCHÉS noch mit ausgebildeten Schauspielern, wechselt sie ab JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE (1950) gegen welche aus, die entweder noch kaum Erfahrung haben oder gar keine sind, weil er sie quasi von der Straße weggecastet hat, und arbeitet dann unermüdlich daran, ihr vorhandenes oder nicht vorhandenes Spiel unter dem Brennglas der Reduktion immer weiter auszudünnen.

Das geht freilich aber auch einher mit einer sukzessiven Reduktion und Ent-Emotionalisierung aller übrigen Bestandteile eines kommerziellen Spielfilms. Bressons Geschichten sind keine wirklichen Geschichten, sondern Fragmente, Einzelaufnahmen, Versuchsanordnungen loser Teile, die so oder auch ganz anders zueinander hätten finden können, schon immer, doch in UN CONDAMNÉ À MORT S’EST ÉCHAPPÉ (1956) und PICKPOCKET (1959) gibt es noch einen personalen Erzähler, der die Bilder ordnet, strukturiert, kommentiert, in LANCELOT DE LAT (1974), dieser ermüdenden Dekonstruktion des Arthus-Mythos, oder LE DIABLE PROBABLEMENT (1977), dieser ermüdenden Suizid-Begleitung in tristen Bildern, sind wir letztlich auf niemand anderes angewiesen, falls wir die wahllos, schmucklos, sinnlos wirkenden Bilder irgendwie codieren wollen, außer uns selbst. Bressons Kamera ist distanziert, seine Bildsprache ist kalt, materiell. Der Philosoph Vilém Flusser schreibt, es gebe kein Denken, das nicht durch eine Geste artikuliert würde. Das Denken vor der Artikulation sei nur eine Virtualität, also nichts. Es realisiere sich erst durch die Gesten. Bresson internalisiert einen solchen Materialismus mehr und mehr. Wenn der Kellner Yvon mit den Blüten konfrontiert, und der sich zu Unrecht beschuldigt sieht, und ausrastet, zeigt Bresson uns einzig und allein seine Hände in Großaufnahmen und die Beine des Kellners. Ersteres stoßen zu – Schnitt – und letztere stürzen zu Boden. Daher ist Bresson, so verkopft es auf den ersten Blick scheinen mag, was er da als absolut idiosynkratisches Universum auf Zelluloid gebannt hat, alles andere als jemand, der sich selbst oder andere gern reden hört, kein Rohmer, kein Godard, und schon gar niemand, der mit kinematographischen Konventionen, Codes und Mythen hintersinnige Spiele treibt wie Truffaut oder Chabrol. Es hat vielmehr schon fast etwas Mönchisches, wenn er selbst die Musik mehr und mehr aus seinen Filmen verbannt. Früher enden seine Filme, wie MOUCHETTE (1967) oder AU HASARD BALTHAZAR noch mit all die über die gesamte Laufzeit unterdrückten, eingeschnürten Emotionen entladenden Szenen voller ergreifender Klassikklänge von Monteverdi oder Schubert oder Bach. PICKPOCKET wird fast schon versöhnlich-verspielt, weil andauernd Lully ertönt. Spätestens mit LE DIABLE PROBABLEMENT ist auch damit Schluss. Extradiegetische Musik bekommt keinen Zutritt mehr in Bressons Filme. Der junge Suizidant läuft an einem offenen Fenster vorbei, hört kurz zu, läuft weiter, lässt sich erschießen, Schwarzblende: FIN.

Während Bresson diesen seinen Stil aber im Vorgängerfilm bis zum Extrem getrieben hat, ist L’ARGENT fast schon rasant im Vergleich. In enorm hohen Tempo verfolgt Bresson wie Hände Geldscheine tauschen, wie Gesichter erstarren, wie Personen sich begegnen, sich verlieren, wie die Gesetzesmühlen mahlen. Seine Bilder sind präzise, innovativ darin, dass sie nach keiner Ästhetik suchen, die seinen unverblümten Realismus in irgendeiner Weise schmälern oder abfedern könnte. Das kennt man schon. Bresson hat die Arme verschränkt und steht mit dem Rücken zum Publikum. Er sagt: Ich will keine Metaphern, keine Symbole, nur Indexe, und die sind so schlicht wie ein Ladenschaufenster, eine Gefängniszellentür, ein handschriftlich verfasster Brief. Manchmal ist das alles nur das, was es zu sein vorgibt, sagt er. Auch das kennen wir schon, dass seine Welt eine voller Töne ist: Das Schlurfen der Schritte in den Gefängnisfluren, das Rascheln von Banknoten zwischen Fingern, die Abgasproduktion von Autos. Für ihn, scheint es mir mehr und mehr, ist nichts eine Metapher, alles reines Zeichen. Eine Banknote ist eine Banknote. Ein Suppenlöffel ist ein Suppenlöffel. Eine Axt ist eine Axt. Man kann kaum glauben, dass das alles arrangiert und inszeniert sein soll, was einem da als ein Leben entgegentritt, das so banal ist wie das, das man selbst kennen würde, wenn man nicht, wie ich, alles daran setzte, es zu einem wie in einem Film von Truffaut werden zu lassen.

Dabei ist Bresson aber zu keinem Zeitpunkt zynisch oder gar grausam. L’ARGENT hat Momente voller Intimität, voller Zärtlichkeit, jedoch ohne in Melodramatik oder gar Mitleid abzugleiten. Yvon erhält einen knappen Brief, in dem seine Frau sich von ihm trennt. Er liegt auf dem Boden seiner Zelle. Eine Hand schiebt sich ins Bild. Sie gehört einem Zellennachbarn. Der zieht das Papier zu sich heran, liest seinen Inhalt mit einem zweiten Knastbruder zusammen am Fenster. Danach legt er es an Ort und Stelle zurück. Erst jetzt zeigt uns die Kamera Yvon wie er, das von Tränen aufgequollene Gesicht im Kissen, auf seiner Pritsche liegt. Mehr ist nicht zu sagen, nicht zu zeigen. Eine andere großartige Szene: So basal, so unaufgeregt und zugleich so elektrisierend muss man erst einmal einen Banküberfall und eine anschließende Autoverfolgungsjagd quer durch Paris filmen – mit Schüssen im Off, mit vielen kleinen falschen Entscheidungen wie zu früh den Motor zu starten, mit Reifen, die ganz anders quietschen als man das aus normalen Actionfilmen oder den Meta-Filmen von Truffaut oder Godard kennt. Außerdem: So erschütternd muss man erst einmal einen Axtmord an mindestens vier Menschen auf die Leinwand bringen, ohne dabei tatsächlich eine Gewalttat vorzuführen. Nein, Bresson hat nicht einfach nur ein Drehbuch verfilmt. Er kommt uns mit Szenen, die wir in unserem Kopf selbst zu einem Drehbuch zusammensetzen müssen. Das klingt prätentiös, und möglicherweise ist es das für manchen auch. Vor allem aber ist es ein Kino so rein wie eine naiv vorgetragene Heiligengeschichte, die nichts weiß von dramaturgischen Kniffen, von politischen Agenden, von Humor, Spannung. Es ist einfach nur dieser schlichte Gestus: So ist es gewesen. Bresson ist vielleicht der größte Ökonom der Filmgeschichte. Ihm würde ich meinen Haushalt anvertrauen.

Damit wären wir dann auch bei dem dritten Teil von L’ARGENT, dem in dem alles, wie so oft bei Bresson, in einer nun wirklich veritablen Hagiographie kulminiert. Yvon ist frei. Er kann tun und lassen, was er will. Nur was soll man tun und lassen, und was will man überhaupt, wenn das eigene Kind tot ist, die Frau fort, der Ruf ruiniert, ein großes Unrecht, das an einem verübt wurde, über einem hängt wie eine Gewitterwolke? Yvon mietet sich in einem Hinterhofhotel ein. Nachts tötet er den Besitzer und seine Tochter. Nicht wegen des Geldes. Das spielt inzwischen keine Rolle mehr. Er tut es einfach nur, weil er tun und lassen kann, was er will. Trotzdem, der Griff in die Kasse muss sein, und die Scheine werden verjubelt, und danach einer alten Frau hinterhergestellt, die er dabei beobachtet, wie sie eine große Summe von der Bank abholt. Diese Frau aber ist eine Heilige. Nicht nur metaphorisch, sondern ganz im Ernst: Sie lebt auf dem Land, ausgenutzt, manchmal sogar geschlagen von ihren Verwandten, arbeitend Tag für Tag, wie ein Esel, für kein bisschen Lob, sich um fremde Kinder kümmernd, eigentlich nur darauf wartend, dass der Tod sie holt. Sie nimmt Yvon bei sich auf. Er wohnt in der Scheune. Da alles Fragment ist, müssen wir uns alles denken: Was in ihm vorgeht, was in ihr vorgeht. Sein Blick fällt auf eine Axt, die einsam in der Scheunenecke steht. Jetzt endlich gibt es übrigens erstmals Musik. Ein Alkoholiker, ihr Vater, spielt Bach am Klavier. Ihm fällt das Weinglas herunter. Ohne sich darum zu kümmern, laufen die Finger weiter über die Tasten. Die Alte hat schon längst den Kehrbesen geholt.

Eigentlich ist das allein ja schon ein Wunder, oder nicht? Da widmet ein Regisseur sich seit Mitte der 40er Jahre einem Konzept, das vorsieht, dass ein Film zerstückelt werden soll in rein materielle Zeichen, ohne Transportwege für Leidenschaften, Klischees, Affekte und Effekte, und diese dann auch noch so anordnet, als habe der Zufall selbst sie wie bei einem Würfelspiel völlig sinnlos zusammenpurzeln lassen, und daraus resultieren dann am laufenden Band – ich nenne nur einmal: JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE, AU HASARD BALTHAZAR und MOUCHETTE – zutiefst menschliche Darstellungen moderner Heiliger – ein asketischer Priester, ein Eselchen, ein junges Mädchen -, die, mit allen Kreuzen der Welt beladen, für uns auf der Leinwand leiden, um uns zu erlösen. L’ARGENT ist da gewissermaßen die konsequente Weiterschreibung (vielleicht auch der konsequente Endpunkt) einer Traditionslinie. Nicht nur treffen Satan und Christus im Finale vorliegenden Films endlich aufeinander, zugleich sind beide aus einem ähnlichen Holz, nämlich der der Schuldenlast, geschnitzt: Der eine unfreiwillig, der andere freiwillig. Wenn Yvon wie ein Poe’scher Held am Ende der Polizei all seine Untaten kaltblütig gesteht, ist das wie der besonders aufwühlende Schluss einer modernen Bergpredigt: Wir machen uns alle irgendwann schuldig, und alles, was wir tun können, ist, unsere Hände eben nicht allzu schnell ins Unschuldsbecken zu tunken.

Zusammen mit MOUCHETTE und nach AU HASARD BALTHAZAR ist L’ARGENT wohl der Bresson-Film, der mich bislang am meisten berührt hat. Noch jetzt schwelge ich in den Großaufnahmen von Händen, von falschen und echten Banknoten, von zu Stein erstarrten Allerweltsgesichtern, und in den vielen Zeilen, und dem, was dazwischen schlummert.