Die Frau, die unter der Bezeichnung Nonne von Monza in das kulturelle Gedächtnis Italiens eingehen sollte, wurde am 4. Dezember 1575 in Mailand als Marianne de Leyva y Marino in eine der reichsten Familien der Region geboren. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter beschließt ihr Vater, seine einzige Tochter müsse Nonne werden, und schiebt sie dreizehnjährig in das Konvent der Heiligen Margherita ab – vornehmlich, heißt es, aus ökonomischen Gründen, sprich: um Mariannes Bruder als Alleinerbe des eigenen Vermögens einsetzen zu können, was in einer Zeit, in der Klöster nicht selten als Auffanglager von Kindern fungierten, die man entweder nicht durchfüttern konnte oder wollte, nichts Ungewöhnliches ist. Am 28. September 1591 findet die offizielle Weihung zur Braut Christi statt: aus Marianne de Leyva wird Schwester Virginia Maria. Da Virginia, trotz ihres hohen Status, aufgrund ihres niedrigen Alters nicht sofort Mutter Oberin werden kann, betraut man sie mit der Erziehung der Novizinnen. Während ihrer Tätigkeit als Lehrerin, im Jahre 1597, trifft sie zum ersten Mal auf Giovanni Paolo Osio, einem ungestümen jungen Mann, dessen ebenfalls nicht wenig begüterter Familie ein Haus gehört, das direkt an das Klostergelände grenzt. Von diesem aus schafft er es, die Nonne auf sich aufmerksam zu machen, ihr den Kopf zu verdrehen, sie schließlich in eine Liebesaffäre zu verstricken, in die alsbald noch weitere Mitschwestern Virginias eingeweiht sind sowie der Priester Paolo Arrigone, einem Vertrauten Giovannis, der diesem tatkräftig beim Entspinnen seines geheimen Verhältnisses unter die Arme greift. Zunächst endet die Liaison zwischen Virginia und Giovanni, nachdem erstere eine Totgeburt erlitten hat, 1602 für bestimmte Zeit, allerdings wird die Nonne schon im Herbst des darauffolgenden Jahres ein zweites Mal von ihrem Liebhaber schwanger, und gebiert neun Monate später eine Tochter, mit der sie, scheinbar unbehelligt, weiterhin hinter Klostermauern zusammenlebt. Im Sommer 1606 spitzt sich die Situation dann aber zu: eine Mitschwester Virginias droht, die ganze Sache an die Öffentlichkeit zu bringen, worauf Giovanni, wohl nicht zum ersten Mal in seinem Leben, zum Mörder wird. Auch ein Schmied, der Giovanni mit Schlüsseln ausgeholfen hat, die diesem problemlosen Zugang zum Konvent sicherten, muss als Mitwisser sein Leben lassen. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen rufen die rätselhaften Vorkommnisse alsbald den Erzbischof Federico Borromeo auf den Plan, der ab November 1607 Schwester Virginia einer mitunter peinlichen Befragung aussetzt. Unter Folterqualen gesteht die Nonne ihre Taten – Vater Arrigone kommt als Komplize mit einer vergleichsweise leichten Gefängnisstrafe von zwei Jahren davon, Giovanni wird zum Tode verurteilt, kann aber fliehen und verschwindet damit aus sämtlichen offiziellen Dokumenten, Schwester Virginia selbst wird bei lebendigem Leibe eingemauert, und verbringt ganze dreizehn Jahre ohne menschlichen Kontakt und in vollkommener Dunkelheit innerhalb einer kleinen Klosterzelle bevor man sie begnadigt und sie noch bis ins hohe Alter und ins Jahr 1650 weiterlebt.

Die wohl berühmteste Adaption dieser im Laufe der Zeit in die italienische Volkstradition eingegangenen, historisch verbürgten Geschichte dürfte Alessandro Manzonis I PROMESSI SPOSI sein. Dieser Roman, wohl einer der bedeutendsten der italienischen Nationalliteratur, behandelt das tragische Leben der Marianne de Leyva indes lediglich als eine Episode unter vielen. Während sie noch in einer Frühform des Textes, FERMO E LUCIA von 1821, recht breiten Raum einnimmt, ist sie in der finalen Fassung von 1840 bis 1842 dann weitgehend der Schere zum Opfer gefallen, und obwohl die Nonne von Monza weiterhin als entscheidende Nebenfigur auftritt, erfährt der Leser über ihre eigene Geschichte nicht viel mehr als einige schüchterne Andeutungen. Selbst in der FERMO-E-LUCIA-Variante verfährt Manzoni als dezidiert katholischer Autor, dem nichts weniger im Sinn liegt als seine Kirche oder seine Religion mittels pikanter Enthüllungen zu diffamieren, äußerst stiefmütterlich mit dem Stoff, verschweigt gravierende Details wie beispielweise dass ein ordentlicher Priester an der Verführung Virginias mitgewirkt hat, und bekräftigt fortwährend, fast schon entschuldigend, den sittlichen Zweck, den er mit dem Aufrollen eines solchen blasphemischen Falls im Grunde verfolgt. Sein Hauptgewährsmann ist ein gewisser Giuseppe Ripomanti, der in seiner HISTORIAE PATRIAE, publiziert zwischen 1641 und 1643, eine anschauliche Schilderung des Prozesses gegen Schwester Virginia liefert. Allerdings hat Manzoni auch Einsicht in die Originalakten genommen – und dass er dazu überhaupt die Möglichkeit hatte, das wiederum scheinen die verantwortlichen Autoritäten, wenig erbaut über die Literarisierung römisch-katholischer Kellerleichen in Manzonis Prosa, letztlich derart als Fehler empfunden zu haben, dass das fragliche Archiv von 1836 an für knapp hundertzwanzig Jahre für die Öffentlichkeit verschlossen blieb.

In den frühen 60ern, als erste akademische Arbeiten zur Monzaner Nonne zu erscheinen beginnen, erwacht das Interesse an der Geschichte auch im kinematographischen Kontext. Vier Filme sind es, die Schwester Virginia zwischen 1962 und 1986 zur Protagonistin wählen und, obwohl in verschiedenen kulturellen Umfeldern und unterschiedlichen kulturell bedingter Ästhetiken und Techniken entstanden, meiner Meinung nach, nicht nur einiges darüber aussagen, wie sich eine Geschichte innerhalb eines bestimmten Klimas oder unter den Händen eines bestimmten Künstlers wandeln und verwandeln kann, sondern auch, als diachrone Linie verstanden, einen Einblick darin liefern, wie sich das (nicht nur italienische) Exploitation- oder Genrekino innerhalb der knapp drei Jahrzehnte vom Anfang der 60er bis zum Ende der 80er gewandelt und verwandelt hat. Carmine Gallones LA MONACA DI MONZA (1962), Eriprando Viscontis gleichnamiger Film von 1969, Bruno Matteis und Claudio Fragassos LA VERA STORIA DELLA MONACA DI MONZA (1980) und schließlich Luciano Odorisios LA MONACA DI MONZA von 1986 speisen sich nicht nur alle aus dem gleichen Urstoff, den sie verschiedenartig interpretieren, zensieren oder exploitieren, und sind daher schon per se untereinander vernetzt, vor allem sind die vier Filme an prominenten Stellen innerhalb der europäischen Filmgeschichte positioniert, die zwischen 1962 und 1986, gerade was die Darstellung von Sex und Gewalt betrifft, eine durchaus bewegte, aufregende Zeit durchlebt hat. Im Folgenden sollen sämtliche vier Filme kurz besprochen, verglichen und auf die Frage hin untersucht werden, wo sie ihre ästhetischen und narrativen Kernpunkte setzen, sprich: was sie aus der Geschichte der Nonne von Monza machen, die das Leben bereits so filmreif geschrieben hat wie es kein Drehbuchautor vermöchte.

LA MONACA DI MONZA 2a Parte

Eriprando Visconti hat in der Filmgeschichte einen schweren Stand. Als sei es nicht genug, dass er in seiner überschaubaren Filmographie lediglich einen Titel stehen hat, der ihm das breite Lob der Kritik einbrachte, nämlich UNA SPIRALE DI NEBBIA von 1977, zudem muss er auch noch der Neffe eines der wichtigsten Regisseure der italienischen Filmgeschichte überhaupt, nämlich Luchino Visconti, sein, dessen übermächtiger Schatten soweit über dem Schaffen Eriprandos ausgebreitet liegt, dass selbst UNA SPIRALE DI NEBBIA immer wieder gerne als ein Werk bezeichnet wird, das nur deshalb so künstlerisch erfolgreich gelungen ist, weil der Neffe sich hier ausgiebig am Oeuvre seines Onkels orientiert hat. Neben fragwürdigen und/oder bizarren Filmen wie LA ORCA (1976) und OEDIPUS ORCA (1977) hat Eriprando Visconti jedoch auch Ende der 60er seine eigene Version der Nonne von Monza gedreht, besetzt immerhin mit solchen internationalen Stars wie Anne Heywood, Hardy Krüger und Antonio Sabato in den Hauptrollen, und einem Budget, das hoch genug gewesen ist, seine MONACA DI MONZA allein technisch und visuell in die Liga des gehobenen Kostümdramas seiner Zeit aufsteigen zu lassen.

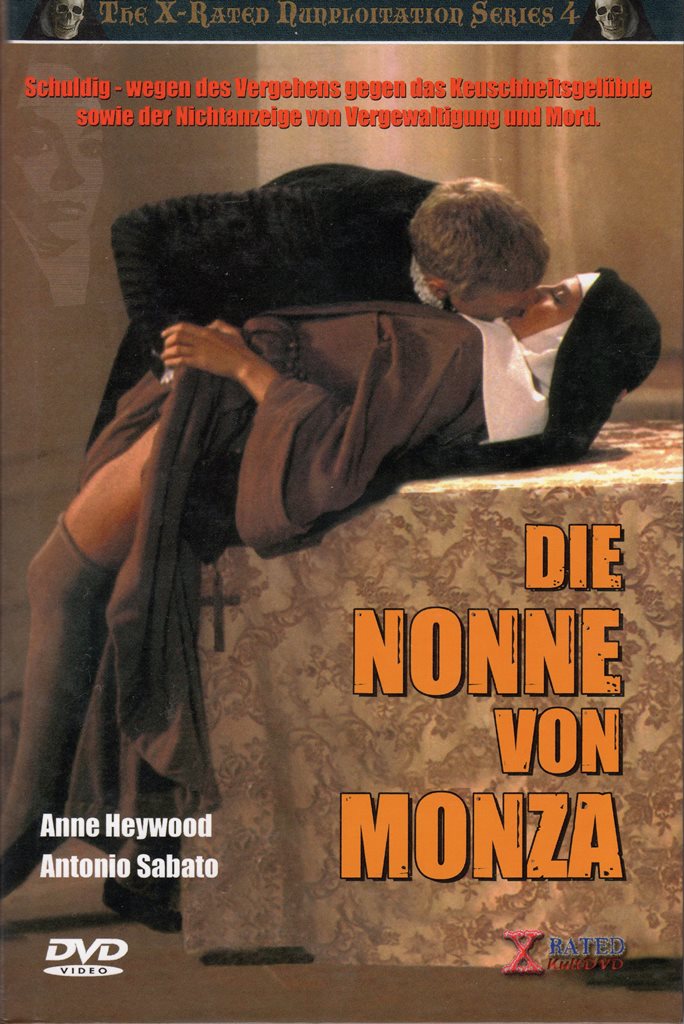

Abb.1: Titelkupfer der deutschen Ausgabe. Bei dem, was da undeutlich im Hintergrund zu sehen ist, handelt es sich übrigens um einen von Osio erschossenen spanischen Steuereintreiber, dessen Leiche sinnig auf all das Unheil vorausdeutet, das uns in den nächsten neunzig Minuten erwarten wird.

Abb.1: Titelkupfer der deutschen Ausgabe. Bei dem, was da undeutlich im Hintergrund zu sehen ist, handelt es sich übrigens um einen von Osio erschossenen spanischen Steuereintreiber, dessen Leiche sinnig auf all das Unheil vorausdeutet, das uns in den nächsten neunzig Minuten erwarten wird.

Abb.2: Anne Heywood als Mutter Oberin macht schon eine ganz andere Figur als Giovanna Ralli: stolz, ein bisschen hochmütig sogar vielleicht, sitzt sie auf dem Klosterthron und kommt, zumindest in dieser Szene, dem Monza-Nonnen-Portrait eines Alessandro Manzoni damit ziemlich nahe.

Wenn man Carmine Gallones sieben Jahre früher entstandener Version der Geschichte vorwerfen kann, dass in ihr das wahre Schockpotential der Ereignisse eher gemildert denn aggressiv ausgespielt wird, übertritt Eriprando Visconti 1969 bereits die eine oder andere Grenze der Schicklichkeit, was seinen Film zwar noch nicht zur reinen Exploitation stempelt, doch immerhin klarmacht, dass sich im Laufe der 60er Jahre die Bereitschaft des Publikums, Sex und Gewalt ungeschönt zu sehen zu bekommen, und die Bereitschaft von Produzenten, diesem Wunsch Folge zu leisten, in signifikanter Weise verstärkt hat. Zu bedenken ist freilich auch der kulturelle Kontext: noch vor den die westliche Welt erschütterten Studentenunruhen der Jahre ab 1967, hat sogar die Römisch-Katholische-Kirche selbst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 1962 bis 1965 Modernisierungsbestrebungen nachgegeben, die noch heute manchem Orthodoxen schwer im Magen liegen dürften. Visconti muss nach all diesen gesamtgesellschaftlichen Liberalisierungsschüben nicht mehr, wie Gallone, darauf verzichten, einen lüsternen Priester vorzuführen – stattdessen wird der in vorzüglicher Weise von einem Hardy Krüger verkörpert, der keinen Zweifel daran lässt, dass er Virginia und Osio letztlich bloß deshalb miteinander verkuppelt hat, um selbst endlich einmal in den damit fügsam gewordenen Schoß der Nonne schlüpfen zu können. Visconti muss ebenfalls nicht mehr, wie Gallone, dezent die Kamera wegziehen, wenn es zwischen seinen Protagonisten zu handfesten Auseinandersetzungen kommt – gerade die Entjungferung Virginias, die bei Gallone noch fast den Anstrich romantischer Liebe trägt, stilisiert Visconti zur brutalen Vergewaltigung und zur intensivsten Szene des gesamten Films: während Virginia um ihr Leben schreit, stehen ihre beiden Nonnenkomplizinnen daneben und erleben mittels purem Voyeurismus offenbar einen Orgasmus nach dem andern. Schließlich muss Visconti nicht mehr, wie Gallone, einige entscheidende Handlungsverläufe verschüchtert unter den Tisch kehren, sondern kann sie offen ausspielen – so wird der wankelmütige, mal aufreißerisch-gewalttätige, mal liebevoll-zutrauliche Charakter Osios in seiner ganzen rätselhaften Ambivalenz geschildert, Virginia entbindet ein Kind hinter Klostermauern, und in einer finalen Gewaltaufbäumung werden nicht nur die mitwissenden Schwestern von Osio, wie es in den Originaldokumenten steht, attackiert und verletzt, auch müssen Virginias Hände die schmerzhafte Bekanntschaft mit der inquisitorischen Daumenschraube machen. Trotzdem: all diese Offenheit im Umgang mit gotteslästerlichen Praktiken, sexuellen Entgleisungen und mörderischer Attacken lässt LA MONACA DI MONZA nicht zu einer Ansammlung spekulativer Schauwerte werden. Obwohl Visconti um keinen beunruhigenden Plotpunkt einen weiten Bogen macht, reizt er das, was an subversivem Material vorliegt, dann doch nie so sehr aus, dass es zum Selbstzweck verkommen würde. Virginia wird zwar gefoltert, ihr Leid aber nie um seiner selbst willen bebildert. Osio versucht zwar, eine der Nonnen in einem Schilffeld zu ermorden – übrigens eine weitere großartige Szene, deren Rauheit mich regelrecht bedrückt hat -, doch bleibt die Gewalt dabei stets realistisch und wird nie zur sadistischen Orgie überzeichnet. Zwar stellt Sex einen wichtigen Bestandteil der Handlung dar, doch verpuppt Viscontis Film sich zu keiner Stelle zur reinen softpornographischen Fleischbeschau.

Abb.3: Eine der hübschesten, nahezu schon surrealen Szenen des Films: vor Lebenslust strotzend wirft Osio allerhand Getier in den Klosterhof. Er selbst ähnelt natürlich dem wilden Eber.

Abb.3: Eine der hübschesten, nahezu schon surrealen Szenen des Films: vor Lebenslust strotzend wirft Osio allerhand Getier in den Klosterhof. Er selbst ähnelt natürlich dem wilden Eber.

Abb.4: Diesmal ohne lüsterne Blicke oder Brüste zeigen müssen, verdeutlicht Visconti rein über Tiersymbolik, was da eigentlich zwischen Osio und den ekstatisch seine Gaben auffangenden Frauen vor sich geht. Ihre Augen allein verraten deutlich, dass wir uns bei dem großen Fisch, den sie eben aus der Luft gegriffen hat und nun in erregten Händen hält, etwas ganz anderes denken müssen.

Das Interessante an LA MONACA DI MONZA ist, meine ich, sein Stehen auf einer Schwelle, zu deren Linken das Qualitätskino eines Carmine Gallones liegt und zur Rechten das aufdämmernde exploitative Kino wie es sich beispielweise im Werk eines Bruno Mattei manifestieren sollte. Was Viscontis Film an ersteren bindet, das ist seine Affinität für Bilder, die aus jedem beliebigen Mantel-und-Degen-Abenteuer stammen könnten, sowie für Dialoge, Situationen, Emotionsäußerungen, die etwas ungemein Melodramatisches, Theatralisches haben. Was Viscontis Film zu einem Wegbereiter letzteren macht, ist seine grundsätzliche Bereitschaft, Sex und Gewalt in Bildform zu bringen, und zwar so drastisch wie es möglich ist, ohne mit diesen Themen ausbeuterisch zu verfahren. Genaue Grenzen zwischen beidem lassen sich freilich kaum ziehen, und so kann es sein, dass eine vor Symbolik völlig überladene Szene, in der Osio mehrere tote Tiere in den Klosterhof wirft, wo sie bereitwillig von einer Gruppe kichernder Frauen aufgefangen wird – falls dieser große, glitschige Fisch kein Phallussymbol gewesen sein soll, weiß ich auch nicht, was sonst eines ist! -, auf eine trifft, in der Osio und Virginia realitätsferne Schmachtdialoge miteinander wechseln, und sich das Ganze auflöst in einem jähen Mord, der derart unvorhergesehen über eine der Mitwissernonnen einbricht, dass der Zuschauer im ersten Moment genauso perplex ist wie sie tot.

Abb.5: Eine Szene undenkbar in der plüschigen Welt Carmine Gallones. Schwester Viriginas Selbstkasteiung, um das Feuer der Lust in sich zu töten.

Abb.5: Eine Szene undenkbar in der plüschigen Welt Carmine Gallones. Schwester Viriginas Selbstkasteiung, um das Feuer der Lust in sich zu töten.

Abb.6: Schlusskupfer der deutschen Ausgabe, worin noch einmal die Authentizität des Gezeigten beglaubigt wird, denn was in den Akten des Vatikan zu lesen ist, das muss ja stimmen.

Obwohl Visconti die statische Inszenierung eines Carmine Gallones, der seine Filme dreht, als seien sie Theaterstücke, beispielweise durch den vermehren Einsatz von Handkameras aufbricht – superb ist eine Szene zu Beginn, als Osio ins Kloster eindringt, und die Kamera seine Sicht einnimmt, durch die Räume gleitet, verschiedene religiöse Gegenstände unterwegs streift und einfängt -, versteift er sich an anderer Stelle immer mal wieder darauf, seinen Film mit einem historischen Hintergrund zu versehen, der ihn wohl hauptsächlich qualitativ adeln soll – so wird der Umstand, dass Italien seit dem Frieden von Cateau-Cambrésis 1559 faktisch unter spanischer Oberherrschaft steht, und Osio ein Freiheitskämpfer ist, der sich gegen diese Fremdherrschaft auflehnt, und dadurch andaurnd mit dem Gesetz in Konflikt gerät, für meine Begriffe fast schon überbetont. Schön kann man dieses dem Film immanente Zerrissensein auch in den Figuren selbst nachvollziehen. Schwester Virginia, bei Gallone dargestellt von Giovanna Ralli als ein schüchternes Mäuschen, entpuppt sich mit dem Körper Anne Heywoods zu einer hochgradig uneindeutigen Frau, die einerseits um ihre Machtposition im Kloster kämpft, in den Armen Osios zur Hilflosen wird, die sich in den eigenen Vergewaltiger liebt, aber zudem liebende Mutter ist, Mordkomplizin, Opfer ihrer spezifischen Familiensituation, und vieles mehr. Gleiches gilt für Antonio Sabatos Figur des Osio, die in sich einige eigentlich kaum vereinbare Eigenschaften vereint. Statt Virginia ordentlich, wie sein Konterpart bei Gallone, zu becircen, lässt er sie von ihren Mitschwestern in eine Falle locken, aus der sie erst herauskommt, nachdem er sie sich mit Gewalt genommen hat. Später lässt er keine Gelegenheit aus, unter fremde Schürzen zu schlüpfen, betrügt und belügt, wo er nur kann, verübt feige Morde an Unbewaffneten, ist aber, sobald er von der Geburt seiner Tochter hört, zugleich mehr oder minder fürsorglicher Familienvater, scheint Virginia in mehr oder minder wahrer Liebe zugetan zu sein, und leidet gegen Ende mehr unter den schrecklichen Entwicklungen als dass er sie aktiv in verbrecherischer Absicht forcieren würde. Dass es schwerfällt, einem Ensemble solcher widersprüchlicher Figuren identifkatorisch zu folgen, liegt ebenso auf der Hand wie dass Visconti, bewusst oder unbewusst, an einer Schnittstelle operiert, an der sich das Kino noch nicht ganz von seinen alten idealistischen Rollentypen hat lösen können, aber auch noch nicht fähig ist, sich voll und ganz auf die lasterhafte, letztendlich gottlose Welt ungefilterter Exploitation einzulassen.

Viscontis LA MONACA DI MONZA ist ein faszinierendes Werk, zugleich Grabgesang auf das nunmehr vollends in Trümmern liegende cinéma de qualité und Keimzelle des exploitativen Kinos, das sich die Geschichte unserer Monzaner Nonne indes erst knapp zehn Jahre später einverleiben wird - dann aber in einem Stil, der größer kaum sein könnte.