Das hat der hochdekorierte Vietnam-Heimkehrer und Ornithologe Brown vielleicht von anderen Frauen erwartet, aber nicht von seiner eigenen: Kurz nachdem er seine schweren Stiefel zum ersten Mal seit Ewigkeiten in den heimischen Hausflur bzw. auf die Veranda gesetzt hat, wo er in zahllosen Käfigen so ziemlich alles hält, was kreischt, gefiedert und beschnäbelt ist, findet er seine Liebste im Ehebett mit einem Mann vor, der definitiv nicht er selbst ist. Für etwas muss ‘Nam ja gut sein, und wenn es dafür ist, sofort zu agieren wie der kaltblütigste aller Killer: Dem Nebenbuhler wird ohne großes Federlesen im Schlaf die Kehle durchgeschnitten. Danach aber lässt Brown seiner besseren Hälfte viel Zeit zum Erwachen. Sie reckt sich, streicht ihrem Bettgefährten über die Brust – und taucht mit den Fingern mitten hinein in frisches Blut. Danach ist das Geschrei groß und die Flucht eine kläglich scheiternde Angelegenheit, denn natürlich mag der Wagen nicht anspringen, und just in dem Moment ist Brown von seinem Streifzug durch die umliegenden Sumpflandschaften zurück, um die Treulose zurück ins Haus zu jagen und dort unter der wenig stummen Zeugenschaft seiner Vogelsammlung ebenfalls sein Messer kennenlernen zu lassen. Inzwischen sind die Schwiegereltern, die scheinbar das Brown’sche Baby gehütet haben, damit Töchterchen nicht beim Vögeln mit dem Fremden gestört wird, ebenfalls eingetroffen, und entgehen dem kühl kalkulierenden Zorn unseres Helden ebenfalls nicht. Als der Schwiegervater aus dem Kofferraum seines Wagens ein Gewehr holt, um das Problem damit aus der Welt zu schaffen, schleudert Brown ihm gekonnt sein Messer in die Stirn. Die Schwiegermutter wird auf altbewährte Weise, nämlich per Kehlenschnitt, abgefertigt, und nur der daneben grinsend auf seiner Decke liegende Säugling bleibt verschont. Während Brown nun die Stube von dem vielen Blut reinigt, sämtliche Vögel aus ihren Käfigen entlässt und überhaupt erstmal richtig zu Hause ankommt, geschieht Unerwartetes: Ausgerechnet der Adler, den er vorher fast schon zärtlich begrüßt hat, indem er ihm die Brust kraulte, stürzt sich auf ihn, um ihm die Augen aus den Höhlen zu reißen. Erblindet ist Brown ein leichtes Opfer für die früher oder später anrückende Staatsgewalt. Wir sehen ihn wie er sich, eine Bandage ums Gesicht, von seinem Sohn verabschieden darf, danach führen ihn Beamte ins Hospital, und von dort aus, können wir uns denken, für lange Zeit hinter schwedische Gardinen.

Jahre vergehen, und wir purzeln kopfüber in die späten 80er hinein, wo eine siebenköpfige Rasselbande von Studenten, die im späteren Berufsleben wohl irgendwas mit Vögeln machen wollen, den brillanten Einfall haben, für eine wissenschaftliche Arbeit in den Sümpfen Louisianas nach dem angeblich längst ausgestorben, jedoch kürzlich doch wieder gesichteten Elfenbeinspecht zu suchen. Steve, Anne, Mary, Jennifer, Paul, Brian und Rob heißen unsere Hobbyforscher, deren erste Station ausgerechnet der inzwischen gealterte, jedoch freilich noch immer blinde Dr. Brown ist, der noch immer draußen in den Sümpfen wohnt, wenn auch nunmehr in einem anderen Häuschen als damals, und bei dem es sich um einen der Letzten handeln soll, der den sagenumwobenen Specht nicht gesehen, aber mit seinen durch das fehlende Augenlicht geschärften Ohren gehört haben soll. Während die anderen im Reisebus bleiben, statten bloß Anne und Steve, die, ohne dass der Film da besonders explizit wird, wohl so etwas wie ein Liebespaar sein sollen, dem Wissenschaftler einen Besuch ab. Der spielt ihnen dann tatsächlich Aufnahmen vom Elfenbeinspecht vor, die er erst kürzlich gemacht haben will, verhält sich ansonsten einigermaßen eigenartig und bewegt sich in seinem Eigenheim derart vorsichtig und unbeholfen, als sei er gestern erst dort eingezogen, weshalb es unsere Pappnasen dort auch nicht lange aushalten und stattdessen tiefer in die Sümpfe weiterziehen. Man hält Richtmikrofone in die Höhe, man hält die Photokameras im Anschlag, man hält sämtliche Sinne in den Wind – den Elfenbeinspecht findet man nicht, dafür ein von der Zeit vergessenes Auto, aus dem ihnen eine reichlich modrige Frauenleiche entgegenfällt. Statt in Panik auszubrechen oder zumindest den Gang zu den örtlichen Behörden zu machen, beschließt die Kindergartengruppe, ihr Nachtlager in einem nahe- und leerstehenden Haus aufzuschlagen, das natürlich kein anderes ist als das, in dem Brown seinerzeit seinen Amoklauf durchführte. Dort richtet man sich erstmal mehr oder minder häuslich ein, inspiziert die öden Räume, und nur Steve ist es, der auf das Gebäude mit Horrorvisionen reagiert, in denen ihm der Frauenkadaver aus dem Auto ein Babyfläschchen anbietet, ihm Dr. Brown erscheint, der bedrohlich auf ihn zu schleicht, und er Anne gekreuzigt an einer der kahlen Wände erblickt. Das alles ist indes noch immer nicht genug, den Ort vor Einbruch der Nacht zu verlassen. Die Quittung lässt nicht lange auf sich warten: Jennifer wird bei einer Erkundungstour in dem ehemaligen Vogelzimmer von einem waschechten Zombie der Kopf an der hölzernen Wandvertäfelung zu Brei geschlagen, und als die andern nach ihr zu suchen anfangen, häufen sich die Unglücksfälle. Einer verfängt sich in einem laufenden Generator, um von diesem erdrosselt zu werden, ein anderer geht lichterloh in Flammen auf, und plötzlich sind überall Tote aus dem Moor, die ihren Blutdurst an unseren Helden stillen wollen…

Abb.1: Falsche Signifikanten I: Ohne jemanden enttäuschen zu wollen: Es gibt in diesem Film zwar viele Vögel und auch viel Töten zu sehen, jedoch zu keinem Zeitpunkt beides zusammen, sprich: hier töten Vögel niemanden und niemand tötet hier Vögel.

Abb.1: Falsche Signifikanten I: Ohne jemanden enttäuschen zu wollen: Es gibt in diesem Film zwar viele Vögel und auch viel Töten zu sehen, jedoch zu keinem Zeitpunkt beides zusammen, sprich: hier töten Vögel niemanden und niemand tötet hier Vögel.

Ab Mitte der 80er war Claudio Lattanzi Regieassistent bei Michele Soavi, den wohl nicht nur ich zu dieser Zeit als einen der Hoffnungsträger des in einer schweren Krise befindlichen italienischen Horrorkinos bezeichnen würde. Während die alte Garde allmählich wegstarb oder ins Fernsehen oder in die Vereinigten Staaten abwanderte, versuchte Soavi mit Filmen wie DELIRIA (1987), LA CHIESA (1989) oder LA SETTA (1991), nachdem er seinerseits selbst von Dario Argento unter dessen Fittiche genommen, d.h. als Regieassistent engagiert worden war, recht erfolgreich, wie ich meine, dem Horrorfilm seines Heimatlandes neue Impulse einzuverleiben. Dass er selbst schließlich nach seinem 1994er DELLAMORTE DELLAMORE für viele Jahre in künstlerisches Schweigen verfiel, und letztlich ebenfalls bei Fernsehfilmen landete, sagt vielleicht mehr über die Situation des (Genre-)Kinos im Italien der späten 80er, frühen 90er aus als es jede die ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse abdeckende Statistik tun könnte. Dass Dario Argento, der bei dem Projekt als Produzent fungierte, Soavi anbot, LA CHIESA zu drehen, nachdem Lamberto Bava wiederum sich geweigert hatte, diesen Film als weiteren Aufguss seiner DEMONI-Serie vermarkten zu wollen, führte letztendlich zu Lattanzis erster (und einziger) großer Chance: Joe D’Amato und seine berühmt-berüchtigte Filmgesellschaft Filmirage nämlich wollten unbedingt ein Skript namens KILLING BIRDS realisieren, und dafür schien dann Lattanzi genau der Richtige. So behaupten es zumindest die Filmcredits, die ihn freilich unter dem Namen Claude Milliken führen. Eine andere oft kolportierte Deutungsmöglichkeiten ist jedoch: Lattanzi war zwar pro forma als Regisseur eingesetzt, trotzdem gehen große Teile des vorliegenden Films auf Kosten des Meisters Massacessi selbst. Dass ich mir das durchaus vorstellen kann, möchte ich im Folgende kurz begründen, indem ich erstmal auf die generelle Atmosphäre von KILLING BIRDS eingehe.

Abb.2&3: Die Brown'sche Veranda mit den Vogelkäfigen früher und heute. Eine gewisse inhärente Logik entbehrt das nicht: Während die falschen Signifikanten zu Beginn noch fein säuberlich von der eigentlichen Geschichten getrennt sind - sie verweisen auf ein intradiegetisches Später, ihren zukünftigen Gebrauch, für den sie im Moment bloße Statthalter darstellen -, haben sie ihn im weiteren Verlauf - nachdem sie im wahrsten Wortsinne ausgeflogen sind - regelrecht kontaminiert: Die Käfige sind leer und so sind die Zeichen.

Abb.2&3: Die Brown'sche Veranda mit den Vogelkäfigen früher und heute. Eine gewisse inhärente Logik entbehrt das nicht: Während die falschen Signifikanten zu Beginn noch fein säuberlich von der eigentlichen Geschichten getrennt sind - sie verweisen auf ein intradiegetisches Später, ihren zukünftigen Gebrauch, für den sie im Moment bloße Statthalter darstellen -, haben sie ihn im weiteren Verlauf - nachdem sie im wahrsten Wortsinne ausgeflogen sind - regelrecht kontaminiert: Die Käfige sind leer und so sind die Zeichen.

Obwohl die meisten Projekte des Joe D’Amato weit unterhalb der Gürtellinie angesiedelt sind, speist sich seine Bedeutung für die Filmgeschichte trotzdem aus einer überschaubaren Handvoll von Filmen aus dem Horrorgenre, mit denen er, selbst im Kontext des italienischen Genrekinos, noch mal Maßstäbe setzen konnte, was das Brechen von Tabus betrifft. BUIO OMEGA (1979) und ANTHROPOPHAGUS (1980) sind wohl nicht nur seine beiden wichtigsten Werke, sondern auch die, die einem am leichtesten den Magen um einhundertachtzig Grad herumdrehen. BUIO OMEGA, der von nekrophiler Liebe zu ausgestopften Frauenkörpern, Säurebädern, in denen Leichen bis auf die Knochen aufgelöst werden, und dem Ausreißen von Fingernägeln erzählt, und ANTHROPOPHAGUS, dessen Kapitalismuskritik sich dahingehend ausagiert, dass ein ganzes idyllisches Ägäis-Dörfchen im Wanst eines Menschenfressers verschwinden muss, stehen aber auch, einmal völlig abgesehen von den geschmacklichen Entgleisungen, symptomatisch für ein gewisses Flair, das nicht alle, jedoch die meisten mir bekannten Filme D’Amatos umgibt. Gerade ANTHROPOPHAGUS ist ein perfektes Beispiel, um zu illustrieren, was ich meine: Über weite Strecken dieses oftmals wie ein auf Leinwandformat aufgeblasenes Urlaubsvideo wirkenden Films geschieht, was die reine Handlung betrifft, überhaupt nichts. Unsere Protagonisten irren durch die sonnendurchflutete Gegend, ständig die Bedrohung im Nacken, gleich auf der Speisekarte von George Eastman landen zu müssen, doch bis auf die, vergleichsweise wenigen, Gewalteruptionen gefällt sich der Film in einer irgendwie schwermütigen, melancholischen Monotonie, der es ausreicht, einen bestimmten Ton immer wieder so lange abzuspielen bis man ganz hypnotisiert von dem Sound ist, und ihn schon gar nicht mehr langweilig, sondern angsteinflößend und beklemmend findet. D’Amatos Rezept ist: Ich dehne eine Story, die auf die Rückseite eines halben Bierdeckels passen würde, auf Spielfilmlänge aus, und würze das Ganze dann an den entsprechenden Stellen mit der einen oder anderen Perversität – sei es nun, wie in ANTHROPOPHAGUS, das Verspeisen eines frisch dem Mutterleib entrissenen Säuglings durch den griechischen Vielfraß, oder, in seinen im Dutzend billiger auf Inseln der Dominikanischen Republik heruntergekurbelten Machwerken wie PORNO HOLOCAUST (1981) oder PORNO ESOTIC LOVE (1980), durch, wie die Titel schon mehr als andeuten, ausgiebige Ausflüge in die Gefilde der Hardcore-Pornographie. Dieses Rezept geht, zumin-dest was meine Person betrifft, in den meisten Fällen völlig auf. Der Effekt ist: ich könnte nie erklären, wohin eigentlich die zwei Stunden verschwunden sind, die ein Film wie PORNO HOLOCAUST gedauert hat, in dem nun wirklich, bis auf die letzten Minuten, rein narrativ überhaupt nichts stattfindet, und dennoch haben mich diese beiden Stunden mit ihrer eigenwilligen Stimmung derart gefangengenommen, dass ich gar nicht gespürt habe wie sie verrinnen. Vielleicht ist D’Amatos eigentliches Thema ja nicht der Sex und nicht die Perversion, sondern vielmehr die Zeit, und die Frage danach, wie man sie verschwinden lässt, ohne dass der Zuschauer es bemerkt, und ohne dass ihm bei diesem Nicht-Bemerken irgendeine Form von großartigen Schauwerten, von nacherzählbarer Geschichte oder sonst irgendetwas im Wege steht. Dann wären seine Filme so etwas wie kinematographische Meditationsübungen der Selbstvergessenheit, und D’Amato wohl tatsächlich einer der unterschätztesten und missverstandensten Regisseure seiner, eh, Zeit.

Abb.4: An dieser Stelle erspare ich mir den mauen Witz, Robert Vaugns Gesichtsausdruck rühre von dem Skript her, das er gerade eben zu Ende gelesen hat.

Abb.4: An dieser Stelle erspare ich mir den mauen Witz, Robert Vaugns Gesichtsausdruck rühre von dem Skript her, das er gerade eben zu Ende gelesen hat.

Zeit ist übrigens auch ein schönes Stichwort für die Überleitung zurück zu KILLING BIRDS. Was den Umgang des Films mit dieser angeht – dieses Totschlagen ohne dass es großartig klatscht dabei -, kann er sich problemlos in das sonstige Oeuvre Signore Massacessis einreihen. Auch KILLING BIRDS ist ein Film, der im Grunde völlig uninteressante Dinge – z.B. die typischen US-Teenie-Horror-Knallchargen wie sie ein vermeintlich grusliges Haus erkunden – derart auswalzt, derart in Szene setzt, derart gewichtet, dass die Rechnung am Ende gar nicht anders kann als aufzugehen, und ich mich völlig fallenlassen kann in diesem Nichts an Handlung, diesem Nichts an Spannung und diesem Nichts an irgendetwas, das normalerweise, unter rationalen Gesichtspunkten, für mich von Interesse sein sollte. Bezeichnend hierfür sind, einmal mehr, gerade jene Szenen etwa nach dem ersten Drittel des Films, wenn unsere austauschbaren Helden und Heldinnen, deren Charakterisierung sich auf solche eindimensionalen Schlagworte bringen lassen wie „Computer-Nerd“, „Streberin“ oder „Musik-Freak“, im Geisterhaus angelangt sind, und in diesem erstmal weit über eine Viertelstunde nichts tun als ziellos durch die Gegend zu stapfen, sich umzugucken und ihre technischen Gerätschaften zwecks Aufnahme des Elfenbeinspechts auszubreiten. Es ist nun nicht so, dass solche Szenen im italienischen Horrorkino seiner Spätphase nicht inflationär eingesetzt geworden wären. Ich brauche, glaube ich, nur auf Werke wie Umberto Lenzis LA CASA 3 (1988) – bei dem übrigens nicht nur Lattanzi ebenfalls als Regieassistenz etwas Geld verdiente, sondern zudem Sheila Goldberg das Skript verfasste, was sie ebenfalls für KILLING BIRDS tat –, Gianni Martuccis I FRATI ROSSI (1988) – in dem übrigens auch Lara Wendel, wie in KILLING BIRDS, allem und jedem die Schau stiehlt und sie nicht wieder rausrückt – oder Fabrizio Laurentis WITCHERY (1988) zu verweisen, um klar zu machen, dass ein Großteil jener allerletzten Ausläufer des Italo-Horrors, wie sie Ende der 80er nicht mehr auf den großen Bahnhofskinoleinwänden landeten, sondern im TV-Nachtprogramm oder im Hinterzimmer der örtlichen Videothek, aus nicht viel anderem besteht als farblosen Figuren, die durch einen Hauch von Handlung irren, ohne recht zu wissen, wohin mit sich, und wozu das Ganze überhaupt. Natürlich hat das Tradition: die schönsten Szenen in den Meisterwerken Argentos wie PROFONDO ROSSO (1975) oder SUSPRIIA (1977) sind es doch, wenn wir mitgenommen werden auf Reisen in phantastische architektonische Welten – eine Ballett-schule in Freiburg, in der eine uralte Hexe wacht, ein leerstehendes Haus am Rande Roms, in dem einst ein schweres Verbrechen verübt wurde -, d.h. die Narration stockt oder von den grellen Farben und wundersam in Szene gesetzten topologischen Alpträumen regelrecht überlagert wird. Das alles findet sich auch noch in KILLING BIRDS, nur eben um mehrere Preisklassen gesenkt und mehr oder minder routiniert abgespult. Am ehesten kommt an die große Tradition der Spukhaus-Raumtouren im italienischen Horrorkino noch Steves Halluzination heran, die ebenfalls keinen narrativen, sondern einen rein atmosphärischen Zweck erfüllt. Warum auch immer, wird Steve nämlich, während seine Kollegen und Kolleginnen mit Auspacken beschäftigt sind, von seltsamen Visionen heimgesucht. Er scheint in ein Zeitloch geraten und das Haus zu dem Zeitpunkt zu durchwandeln, als Brown seine Ehefrau gerade erst um die Ecke gebracht hat, von der niemand mehr wiederkehrt. Die Räume sind plötzlich voller Möbel und Vogelkäfigen, das Blut auf dem Laken ist ganz frisch, dafür aber schlurft Dr. Brown in seiner jetzigen Greisengestalt durch die Flure – und Steve ist sich nicht zu blöd, sich vor ihm, obwohl er weiß, dass er es mit einem Blinden zu tun hat, in irgendwelche Verstecke zu flüchten. Nachdem die zombifizierte Gattin Browns Steves Namen gerufen hat und, dass er sein Fläschchen nehmen soll – und damit ziemlich plakativ verrät, dass es sich bei Steve um den Säugling aus der Exposition handelt -, und nachdem Lara Wendel in Kreuzigungspose einfach nur zum Anbeißen hat aussehen dürfen, rennt Steve wie von Sinnen quer durch das auf einmal wie ein Labyrinth wirkende Haus, und trifft endlich auf seine Freunde, die ihn scheinbar gar nicht vermisst haben. Diese vier, fünf Minuten sind, würde ich sagen, klassischer Italo-Horror, ästhetisch ziemlich runtergeschraubt auf die Standards eines normalen US-Slashers, und ungefähr so innovativ wie Bruno Matteis Kannibalenschocker in den 90ern, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich zu Hause, irgendwie.

Abb.5-7: Falsche Signifikanten II: Als hätte D'Amato vom Vögeln zu Vögeln umgesattelt.

Abb.5-7: Falsche Signifikanten II: Als hätte D'Amato vom Vögeln zu Vögeln umgesattelt.

Im Rest übrigens auch, von dem ich aber eher sagen würde, dass das schon mehr in die Richtung des oben skizzierten spezifisch D’Amato’schen Ansatzes von Filmen geht, die eine aufsehenerregende Fassade vor sich hertragen, hinter der sich ein leerer Bauch befindet. Es ist nämlich schon auffallend wie wenig Mühe sich Lattanzi, Massaccessi oder beide geben, so etwas wie Tempo, Action, Spannung in KILLING BIRDS unterzubringen. Selbst das eben beschriebene Delirium Steves kann keinen dieser Faktoren für sich verbuchen: Sie ist nicht spannend, nicht temporeich, nicht actiongeladen, sie ist genauso sediert inszeniert wie der gesamte übrige Film, bei dem man schon einmal lange Sekunden zuschauen darf wie der Bus unserer sechs Freunde einfach nur an der starr am Rande des Highways postierten Kamera vorbeifährt, oder wie Mary, nach einem Alptraum, in Zeitlupe sich von ihrer Matratze rollt und durch das nächste Fenster beobachtet wie Jennifer, ebenfalls in Zeitlupe, die ehemalige Vogelkammer betritt, oder wie der sowieso schon ein einziges Stocken darstellende Film ständig noch von Zwischenschnitte zu Dr. Brown verzögert wird, der unter seiner Blindenbrille sicher bedeutungsschwangere Löcher in die Decke seines Eigenheims bohrt, oder vor allem zu Vogelschwärmen am Firmament, zu plärrenden Greifadlern auf Baumwipfeln, zu Sumpfvögeln im Schilf, ohne dass diese Impressionen mehr wären als Mittel für die Verantwortlichen, ihren Zeitstreckungsmechanismus in bestem Gang zu halten. Selbst das Auftauchen der Zombies bringt da keine grundlegende Veränderung. Sie sind, wie so vieles, einfach da, jagen unsere Freunde nicht, sondern schleichen ihnen hinterher, und bekommen sie auch nur zu fassen, weil sie dumm genug sind, noch einmal ins Haus zurückzukehren, um einen PC herauszuholen. Einer der Reize von KILLING BIRDS für mich ist, dass nichts von diesem Leerlauf ablenkt – keine Farbräusche wie bei Bava oder Argento, keine wirklichen Gewaltexzesse wie bei Fulci oder Mattei, keine Trash- oder Arthouse-Volldröhnung wie bei Luigi Cozzi oder Renato Polselli. Der Film, könnte man sagen, fasst, als das Genre sich auf dem absterbenden Ast befindet, dessen Konstitutionen noch einmal en nuce zusammen und schenkt mir das Ganze in einer Verpackung, die zugibt: Ich will gar nicht mehr sein als das.

Abb.8: Lara Wendel, die für den italienischen Genrefilm der späten 80er wohl so etwas ist wie Edwige Fenech oder Barbara Bouchet für den der 70er, als weiblicher Messias (oder Maler Schweick) mit Hand-, Fußgelenken und Nägeln an einer Zimmerwand befestigt.

Abb.8: Lara Wendel, die für den italienischen Genrefilm der späten 80er wohl so etwas ist wie Edwige Fenech oder Barbara Bouchet für den der 70er, als weiblicher Messias (oder Maler Schweick) mit Hand-, Fußgelenken und Nägeln an einer Zimmerwand befestigt.

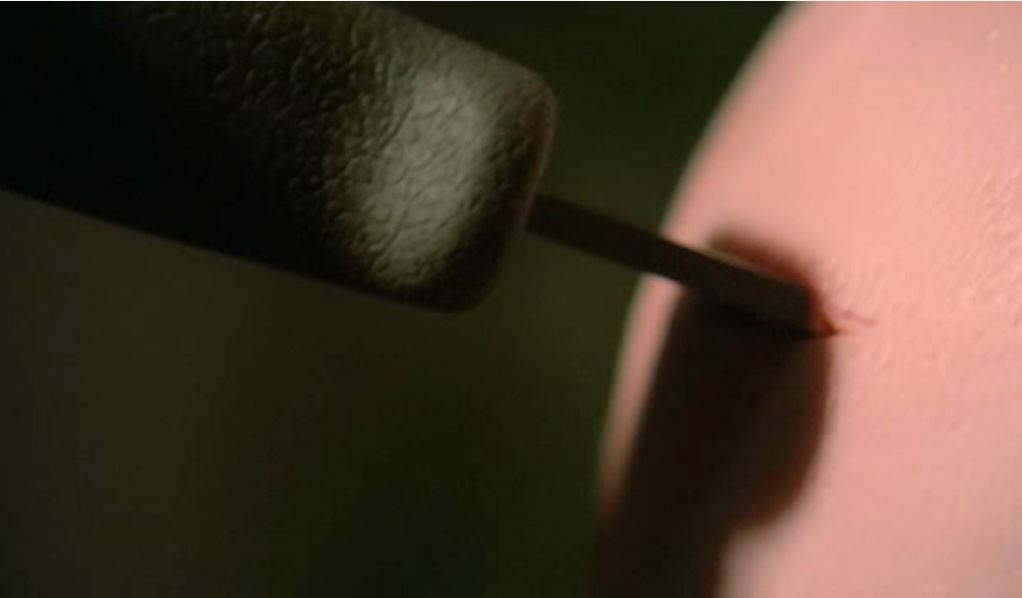

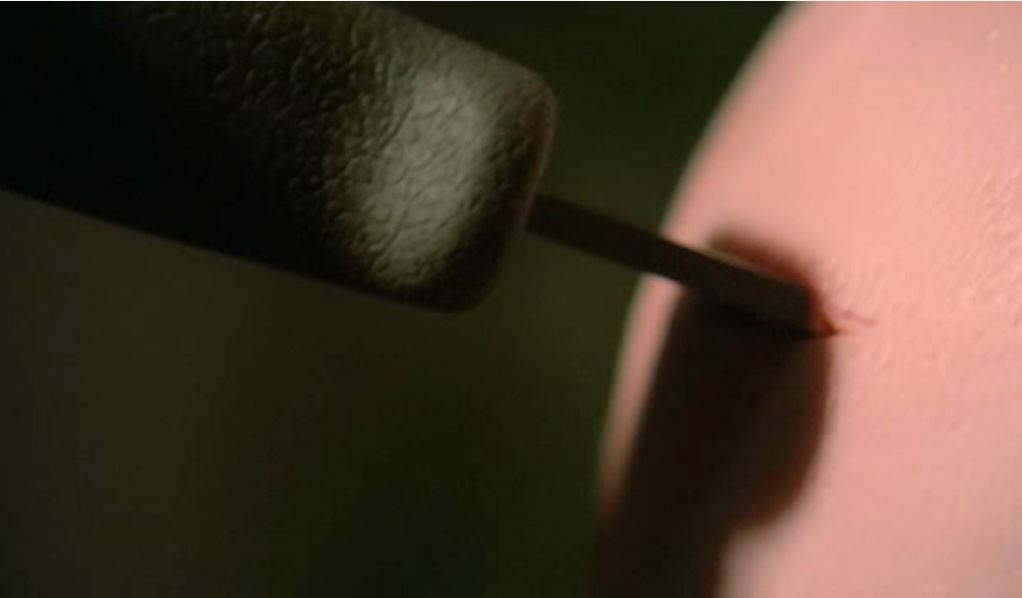

Nur einmal brechen Lattanzi, D’Amato oder wer auch immer aus ihrem drögen, abwechslungslosen, monochromen Inszenierungsstil aus, und das bei dem nun wirklich vorzüglichen Prolog, der seine zehn Minuten komplett ohne Dialoge meistert – nur die, wie sollte es anders sein?!, monotone, basslastige Geisterbahn-Synthie-Musik von Carlo Maria Cordio darf wummern, was die Lautsprecher aushalten. Dieser Prolog, der tatsächlich ausnahmsweise etwas erzählt, und zwar einen Ehebruch-Schwank aus Browns Jugend, fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Es ist nicht so sehr der Umstand, dass wir von Browns jüngerem Selbst nie das Gesicht zu sehen bekommen, und dafür, quasi als Ersatz, in Großaufnahme verschiedene seiner Extremitäten wie die mit dem Messer bewaffnete Faust oder, vor allem, seine Militärstiefel, die manchmal fast schon fetischisiert ins Bild gerückt werden. Es ist auch nicht so sehr die Story, die man ja kennt: von einem Kriegsheimkehrer, der Hörner aufgesetzt bekommen hat, und der dann durchdreht, und Beteiligte und Unbeteiligte auf möglichst grausame Weise vernichtet. Schon gar nicht sind es die Vögel, die einen ja über den ganzen Film hinweg begleiten, und damit schon früh zu etwas werden, an das man sich gewöhnt hat. Es ist vielmehr diese nüchterne, unterkühlte Art und Weise wie die Exposition in Bilder gebracht wurde. Fast dokumentarisch folgt die Kamera Brown Schritt für Schritt – von dem LKW, der ihn nach Hause bringt, von seiner Wanderung durch die Sümpfe hin zu seinem Wohnhaus, von seinem ersten Mord zu seinem zweiten, zum dritten und vierten, das alles in bestechender Konsequenz, fast schon logisch, so, als müsse es so sein, und es gibt keinen Ausweg. Am besten sind aber die Momente, wenn die Montage etwas Elliptisches bekommt, und es wirkt, als würden da immer zwischen den Bildern ein paar Sekunden fehlen, so wie einzelne Worte oder Wortteile in der Rede von jemandem, der ungemein aufgeregt ist. Bestes Beispiel ist eine meiner liebsten Szenen in KILLING BIRDS: Der Mord an dem Mann, den ich für Browns Schwiegervater halte. Mit einer Rasanz, die gerade in einem schlafwandlerischen Film wie vorliegendem noch rasanter wirkt als vielleicht in jedem anderen, sehen wir kurz hintereinander: a) die aus dem Kofferraum gezogene Schusswaffe in den Händen des Schwiegervaters, der sie lautstark entsichert, b) die Hand des Veteranen, die mit voller Wucht das Messer von sich schleudert, c) etwas, das wohl die Stirn des Schwiegervaters sein soll, in die das Messer hinein- und hindurchfährt wie durch Butter, d) das entsetzte Gesicht der Schwiegermutter, die kaum glauben kann, was sie sehen muss, e) das blutüberströmte Gesicht des Schwiegervaters, in der Stirn das Messer verankert wie ein Horn, in dem Moment, als er langsam zu Boden zu sinken scheint, f) erneut die Schwiegermutter, diesmal im Profil, kreischend wie verrückt, g) den Schwiegervater in amerikanischer Einstellung, jedoch liegend, und zwar im eigenen Saft, und h) die Schwiegermutter von hinten auf der Flucht in die Wälder. Großartig macht diese Mordsequenz vor allem, dass sie ausschließlich aus Detailaufnahmen zusammengesetzt ist, die es uns unmöglich machen, die Szenerie im Ganzen zu überblicken. Es sind fragmentarische Sprengsel, orientierungslos, überstürzt – und, was den Messerwurf angeht, so absurd, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, breit grinsen muss.

Abb.9-12: Eine der wohl bestmontiertesten Mordszenen im internationalen Horrorfilm der späten 80er: Die Standbilder könne nur eine leise Ahnung davon geben, wie unfassbar elliptisch und rasant all diese Einzelschritte des Tötens aufeinanderfolgen.

Abb.9-12: Eine der wohl bestmontiertesten Mordszenen im internationalen Horrorfilm der späten 80er: Die Standbilder könne nur eine leise Ahnung davon geben, wie unfassbar elliptisch und rasant all diese Einzelschritte des Tötens aufeinanderfolgen.

Zugleich hat die Exposition, deren stummer Schrecken beinahe wirkt wie eine bewusste Hommage an die Tage, als das Kino noch nicht sprechen konnte, aber auch noch eine Überraschung im Gepäck, die für die zweite Hälfte meiner Interpretation vorliegenden Films integral werden wird. Das Haus nämlich, in dem Brown seinen blutigen Rachefeldzug über die Bühne bringt, und in dem später dann etwa gut die Hälfte des Films sich abspielt, dürfte jedem, der mit den großen Klassikern des italienischen Horrorkinos vertraut ist, mehr als bekannt vorkommen. Tatsächlich scheint es dem Seven Doors Hotel in Lucio Fulcis Meisterwerk L’ALDILÀ (1981) nicht nur zum Verwechseln ähnlich zu sehen, sondern es sich wirklich um exakt die gleiche Location zu handeln: Otis House, Fairview Riverside State Park - 119 Fairview Drive, Madisonville, Louisiana, USA. Das könnte man nun als nettes Gimmick abtun – D’Amato operiert mit seiner Filmirage nun mal vornehmlich in den Vereinigten Staaten, und KILLING BIRDS wurde, wie Fulcis Klassiker, in Louisana gedreht, wahrscheinlich hat es nicht mal ein großartiges logistisches Problem dargestellt, das Häuschen von damals aufzuspüren und erneut als Kulisse nutzen zu können. Dennoch geht aber KILLING BIRDS mit seiner Fulci-Rezeption weit über solche bloßen Oberflächlichkeiten hinaus, die dem wissenden Fan ein anerkennendes Nicken abringen. Vielmehr wird Fulci, neben D’Amato, zum zweiten großen Traditionsstützpfeiler, auf dem KILLING BIRDS sein, zugebenermaßen manchmal etwas wackliges, Storygerüst aufpfropft.

Abb.13: Vertrautes Terrain. Das Seven Doors Hotel aus der Sicht zweier Stiefel.

Abb.13: Vertrautes Terrain. Das Seven Doors Hotel aus der Sicht zweier Stiefel.

Für alle, die es vergessen haben sollten: Fulcis L’ALDILÁ ist eines der großen Werke des surrealistischen Kinos, ein absoluter Film, der allein über seine Bilder affiziert, und dessen Geschichte nicht mehr ist als ein bloßes Alibi, um diese teilweise abstoßende, teilweise hypnotische, teilweise pittoreske Bilderflut ungestört über seinem Zuschauer hereinbrechen lassen zu können. Im Zusammenhang mit der Faszination, die vor allem L’ALDILÁ, aber auch die beiden ähnlich gelagerten – und deswegen gerne zu einer Trilogie zusammengefassten - Filme wie PAURA NELLA CITTÁ DEI MORTI VIVENTI (1980) und QUELLA VILLA ACCANTO AL CIMITERO (1981), noch heute auf mich und nicht wenige andere Menschen ausüben, spreche ich gerne und oft vom Reiz der falschen Signifikanten. Fulcis Filme funktionieren nämlich wie folgt: Er hat da zwar Figuren mit Namen und Gesichtern, die bestimmte Handlungen ausüben, er hat da auch eine Spannungskurve, die so tut, als würde sie diese vereinzelt dastehenden Handlungen irgendwie miteinander verbinden, und er hat sogar den einen oder anderen narrativen Ansatz, der zumindest szenenweise zum Tragen kommt, im Großen und Ganzen ist Fulcis Trilogie von den überall auf unserer Welt verstreuten Höllentoren, bei deren Öffnung das unaussprechbare und unansehnliche Grauen über die Menschheit hereinbricht, aber wesentlich mehr dem non-norrativen, dem Avantgarde-, dem Experimentalfilm verpflichtet. Zu erkennen sind Genre-Versatzstücke, zeitlose Momente des Schreckens, entnommen der schauerromantischen Tradition, und Ekelszenen, an denen Artaud oder die Grand-Guignol-Theaterleute ihre helle Freude gehabt hätten, niemals führen diese dem Zuschauer mehr oder minder vertrauten Elemente aber dazu, dass der jeweilige Film von ihnen auf eine logische, kohärente, nacherzählbare Bahn geschwenkt werde würde. Ein Hauptfaktor dafür, dass dies gelingt, sind die bereits erwähnten falschen Signifikanten. Ein Signifikant ist nach Ferdinand de Saussure, dem Pionier der Linguistik, ein Bezeichnendes, das normalerweise nicht auskommt ohne ein Bezeichnetes, das Signifikat. Üblicherweise stehen Signifikant und Signifikat in arbiträrer Beziehung zusammen, d.h. wenn ich die Wortfolge Zombie benutze, um einen menschenfressenden, lebenden Leichnam zu bezeichnen, dann bedingt nichts an diesem menschenfressenden, lebenden Leichnam, dass er ausgerechnet mit dem Buchstabenfolge Z, o, m, b, i und e bezeichnet werden muss. Der Witz bei Fulci: Seine Filme sind voller Signifikanten, die zwar so tun, als seien sie dafür da, etwas für das Verständnis des jeweiligen Films ungemein Wichtiges zu bezeichnen, doch in Wirklichkeit verweisen sie auf nichts weiter als auf sich selbst. Da wäre das ominöse Hotelzimmer mit der Nummer 27, da wäre das noch ominösere Buch Eibon, da wäre das herrliche Do-Not-Entry-Krankenhauszimmer-Schild – alles Details in L’ALDILÁ, die inszeniert werden, als seien sie unabdingbar, um den Film auf eine rationale Weise verstehen zu können, alles Details, deren angebliche Wichtigkeit oftmals gar mit einem Geräusch auf der Tonspur und Großaufnahmen oder Zooms unterstrichen wird, alles Details, die sich schließlich, wenn man das völlig irreale Finale kennt, als im Sande verlaufen erweisen. D’Amato oder Lattanzi oder Goldberg oder wer immer auch hauptverantwortlich für das Drehbuch von KILLING BIRDS gewesen ist, muss mit diesen Fulci’schen Irritationseffekten und Anti-Zeichensystemen Bruderschaft getrunken haben: KILLING BIRDS ist zwar nicht so randvoll mit falschen Signifikanten wie die Fundgrube L’ALDILÁ, doch sein Reiz ist ein ähnlicher. KILLING BIRDS wurde, was seine Story betrifft, komplett um ein solches Bezeichnendes ohne Bezeichnetes herum konzipiert. Der gesamte Film ist ein Veranschaulichung der Arbitrarität der Zeichen, ein einziger Verweis – und zwar auf nichts anderes als darauf, dass er eben auf nichts Konkretes verweist.

Abb.14: Ein typischer Italo-Zombie, schauerlich in Szene gesetzt durch die an der Decke hin und her pendelnde Lampe. Prominent im Bild: Die leeren Käfige, die wir ja schon als Meta-Verweise auf die KILLING BIRDS im Kern konstituierende Zeichen-Arbitrarität geoutet haben.

Abb.14: Ein typischer Italo-Zombie, schauerlich in Szene gesetzt durch die an der Decke hin und her pendelnde Lampe. Prominent im Bild: Die leeren Käfige, die wir ja schon als Meta-Verweise auf die KILLING BIRDS im Kern konstituierende Zeichen-Arbitrarität geoutet haben.

Das beginnt schon mit dem Titel KILLING BIRDS, denn wer meine kurze Inhaltsangabe weiter oben aufmerksam verfolgt hat, der wird feststellen: Um Vögel, die irgendjemanden ums Leben bringen, geht es in diesem Film nicht mal sekundär. Die einzige Szene, die ungefähr in diese Richtung tendiert, ist die, in der Brown von seinem Lieblingsadler – zugebenermaßen recht graphisch – des Augenlichts beraubt wird. Dass er daran nicht stirbt, macht das aber höchstens zu einem Tötungsversuch. Im Finale, wenn Steve und Anne, so viel sei verraten, die letzten Überlebenden des, ehm, Zombie-Massakers sind, und Dr. Brown sich plötzlich im Gruselhaus einstellt, um sowohl zu eröffnen, dass Steve sein Sohn sei und dass er sich nun für diesen opfern wolle, denn die Moorleichen, die lechzen nur nach ihm, verlassen wir mit unserem Liebespaar das Geschehen, hören aus der Ferne Vogelgekreisch und Browns Schreie – ob er allerdings tatsächlich nun von den Zombies, von den Vögeln oder von der Unlogik des Skripts zum Schreien gebracht wird, bleibt offen, da sogleich der Abspann folgt. Halten wir fest: Obwohl dieser Film KILLING BIRDS heißt und alle gefühlte zwei, drei Minuten irgendwelche Vogelschwärme am Himmel zeigt oder bedrohlich guckende Adler oder die öden Käfige im ehemaligen Brown-Anwesen, und es damit wohl auf mehr Vogel-Screentime bringt als selbst Hitchcocks THE BIRDS, könnten mörderische Vögel nicht weiter weg sein von seiner eigentlichen, eher mit Elementen des Slashers- und Zombie-Films arbeitenden Geschichte. Das falscheste aller falschen Signifikanten wären damit exakt diese Vögel, die sich wie ein Leitmotiv durch den gesamten Film ziehen – man denke an das Airborne-Abzeichen an der Militäruniform Browns im Prolog, das einen Weißkopfseeadler zeigt, oder an den Umstand, dass unsere, hust, Helden von einem Elfenbeinspecht überhaupt erst dazu gebracht werden, in die Sümpfe Louisianas vorzustoßen -, ohne dass sie mit diesem Film in irgendeiner erkennbaren logischen, narrativen, symbolischen Beziehung stehen würden.

Abb.15: Seit Dalís und Bunuels ANDALUSISCHEM HUND immer wieder gerne gesehen: Angriffe auf den Sehapparat in graphischer Deutlichkeit. Bezeichnend ist: Der einzige nennenswerte Eingriff unserer Vögel in das Handlungsgeschehen ist ausgerechnet die Amputation eines Augenpaars, d.h. letztlich eine Attacke auf den Rezipienten selbst.

Abb.15: Seit Dalís und Bunuels ANDALUSISCHEM HUND immer wieder gerne gesehen: Angriffe auf den Sehapparat in graphischer Deutlichkeit. Bezeichnend ist: Der einzige nennenswerte Eingriff unserer Vögel in das Handlungsgeschehen ist ausgerechnet die Amputation eines Augenpaars, d.h. letztlich eine Attacke auf den Rezipienten selbst.

Da verwundert es nicht, dass das bisschen Handlung, das der Film anzubieten hat, ebenfalls mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Interessanterweise kommt hier aber wieder das von mir schon in der Exposition geortete Ellipsen-Verfahren zu seiner Geltung: So wie die Montage den Mord am Schwiegervater derart dich staucht, dass man meint, atemlose Sekunden würden zwischen jeder Einstellung vergehen, so erweckt es auch innerhalb des Story-Gerüstes den Eindruck, als fehlten dort entscheidende Stützen – weswegen das gute Stück sich kaum aufrechthalten kann. Hätte der Film beispielweise anfangs gezeigt, dass Brown die Leichen seiner Opfer im Sumpf entsorgt, wäre es für den Zuschauer später relativ eindeutig, dass die modrigen Zombies scheinbar die wiederkehrenden und Rache übenden Schwiegermutter, Schwiegervater, Ehefrau und Liebhaber sind. Hätte der Film wenigstens einen Satz über die Kindheit Steves verloren – zum Beispiel, wo er aufwuchs, wer seine Eltern sind -, wäre es für den Zuschauer später wesentlich leichter, irgendeinen Sinn darin zu erkennen, dass Brown ausgerechnet sein Vater sein soll, und dass die Zombies Steve und seine Freunde möglicherweise wegen dessen Verwandtschaft zu ihrem Mörder heimsuchen. Hätte der Film sich mehr Mühe gegeben, das Spukhaus-Thema besser herauszuarbeiten – zum Beispiel, indem eindeutig postuliert worden wäre, dass sich dieses Haus in einem Paralleluniversum befindet, ähnlich wie das Seven Doors Hotel zuweilen -, wäre es für den Zuschauer wesentlich einfacher, sich darauf einzulassen, dass auf einmal Gesetze von Zeit, Raum und menschlicher Logik Kopf zu stehen scheinen, dass eine Photographie der Eheleute Brown sich vor Marys und Annes Augen in Luft auflöst, dass am Ende plötzlich ein Auto vor dem Anwesen steht, obwohl unsere Helden zu Fuß angereist sind bzw. ihren Bus ein gutes Stück weit entfernt geparkt haben. Dass Lattanzi oder D’Amato oder wer auch immer auf all dies verzichtet hat, kann, meine ich, kein Zufall, keine Schlamperei sein. Ganz bewusst erhebt KILLING BIRDS zum einen seinen großen, gefiederten und falschen Signifikanten auf den Thron, und zum andern arbeitet er pausenlos mit Verkürzungen, mit Halbsätzen, mit hingeworfenen roten Heringen, die von der Hauskatze schon völlig zerfleddert worden sind. Auch die unübersehbaren Zitate auf drei andere ikonische Horrorfilme der 70er und 80er Jahre im Finale machen da keine Ausnahme, und erschöpfen ihr Potential bereits in dem Moment, als man sie herausgehauen hat: Ich denke an, a) DAWN OF THE DEAD, wenn Anne von grapschenden Zombiearmen gepackt wird, die durch eine Mauer in ihrem Rücken brechen, (die dadurch allerdings als bloße Pappwand enttarnt wird), b) THE EVIL DEAD, wenn Steve, Anne und entweder Paul oder Rob oder Brian sich auf dem Dachboden verschanzt haben, und von unten ein Zombie gegen die verriegelte Luke hämmert, die sich daraufhin immer ein bisschen hebt, wobei die Kamera durch den Spalt hindurch zu unseren verängstigten Helden guckt, und c) ANTROPOPHAGUS höchstselbst, wenn kurz, als die Luke nicht mehr bebt und es still im Haus geworden ist, einer der Buben von oben, durch die morschen Dachbalken hindurch, von einem der Zombies gepackt und hinaus ins Verderben gezogen wird.

Abb.16-18: Genre-Zitate, die sich mehr auf sich selbst beziehen als auf die Filme, die sie bezeichnen. Es sind: (16) DAWN OF THE DEAD, (17) THE EVIL DEAD sowie (18) ANTROPOPHAGUS.

Abb.16-18: Genre-Zitate, die sich mehr auf sich selbst beziehen als auf die Filme, die sie bezeichnen. Es sind: (16) DAWN OF THE DEAD, (17) THE EVIL DEAD sowie (18) ANTROPOPHAGUS.

Es ist leicht, einen Film wie KILLING BIRDS unter dem Gesichtspunkt zu diskreditieren, dass er die Nachgeburt eines Genres ist, das sich im Jahre 1987 bereits selbstüberholt hat, ein schwacher Abklatsch glorreicher Tage, in denen das Horror-Kino Italiens solche zeitlose Klassiker wie SUSPIRIA, L’ALDILÀ oder LA MASCHERA DEL DEMONIO aus seinem Stiefel zauberte. Wer so argumentiert, verkennt vorliegendes Werk aber als eines, das zugegebenermaßen das eine oder andere Zugeständnis an den gewandelten Publikumsgeschmack macht – am deutlichsten in der pausbäckigen Darstellerriege, die so etwas bildet wie das Nonplusultra charakterlosen Teenie-Kanonenfutters -, trotzdem jedoch die strukturellen, ästhetischen und atmosphärischen Postulate gleich zweier Ikone des Italo-Horrors, nämlich D’Amato und Fulci, in einer Treue wiederholt, die sich nicht schert darum, dass für die meisten Menschen Filme über eine schlüssig agierende Figuren, über eine packende Geschichte, über eine wenigstens innere Logik verfügen sollte. Aus gleich zwei Gründen kann man KILLING BIRDS nicht nacherzählen, sondern muss man ihn gesehen haben, um seinem eigenwilligen Charme zu verfallen: Von D’Amato nimmt er die Kunst, einen einzigen Leerlauf derart undramatisch und unspektakulär zu verpacken, dass sich irgendwann, wie von selbst, beim Zuschauer ein somnambuler Zustand einstellt, der ihn bloß noch starren, nicht mehr denken lässt. Von Fulci nimmt er die Kunst, ein für die westliches Welt sinnstiftendes Zeichensystem völlig dadurch über den Haufen zu werfen, dass er konsequent einen und denselben falschen Signifikanten ausstreut, ohne dass dahinter mehr stecken würde als eine weitere Feier der Arbitrarität. Dazwischen werden dümmliche Studenten von schimmligen Zombies dezimiert. Dass KILLING BIRDS – und mit ihm viele andere Spät-80er-Horrorfilme Italiens endlich einmal akademisch erfasst werden -, dafür ist die Zeit doch endlich reif, oder?