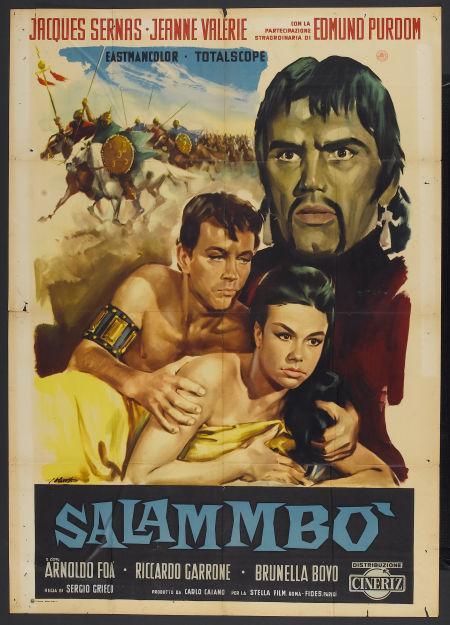

Originaltitel: Salambò

Produktionsland: Italien/Frankreich 1960

Regie: Sergio Grieco

Darsteller: Jeanne Valérie, Jacques Sernas, Edmund Purdom, Arnoldo Foà, Riccardo Garrone

Zunächst aber der Reihe nach: SALAMMBÔ, wie der Text im Original heißt (aus mir noch immer unerfindlichen Gründen schreibt sich der Eigenname in der deutschen Übersetzung SALAMBO, während die Filmversion wiederum SALAMBÓ lautet), ist der zweite Roman des 1821 geborenen und 1880 gestorbenen französischen Schriftstellers Gustave Flaubert, der uns ein vergleichsweise überschaubares Werk hinterlassen hat, dieses aber eine derartige Qualität aufweist, dass er zu Recht noch immer als einer der wichtigsten Wegbereiter der modernen Literatur im neunzehnten Jahrhundert gilt. Vor allem sein Romandebut, MADAME BOVARY von 1857, erfreut sich nach wie vor uneingeschränkter Bewunderung sowohl bei der Leserschaft als auch bei Literaturwissenschaftlern. Die im Grunde völlig banale Geschichte einer jungen, lesewütigen Dame, die einen mittelmäßigen Arzt heiratet, und an dessen Seite in der Öde des Provinznestes, wo er seine Praxis unterhält, so lange vor Langeweile fast umkommt bis sie sich einen Liebhaber anlacht, was natürlich zur unausweichlichen Katastrophe führt, erzählt Flaubert aus einer weit distanzierten Perspektive voller bitterer Ironie und zynischer Gesellschaftssatire, allerdings ebenso mit einer einerseits nüchternen, schonungslosen, beinahe klinischen Sprache, die jedoch genauso oft jäh in reine Poesie umschlägt. Damit nimmt Flauberts Roman innerhalb des literarischen Realismus seines Jahrhunderts eine Sonderstellung ein. Seine Figuren sind nicht, wie noch eine Generation früher bei Balzac, Ausnahmeerscheinungen mit hohem Identifikationspotential, und schon gar nicht, wie in der Trivialliteratur aller Zeiten, Helden, zu denen man aufschauen sollte, sondern ganz normale Menschen mit ihren Vorzügen und Schwächen, vor allem eben letzterem. Seine Geschichte soll nicht, wie eine Generation später bei Zola, dazu dienen, die Leser zu belehren, sie auf Fehler in Welt und Gesellschaft hinzuweisen, und dazu befähigen, die (sozialen) Missstände durch die Kenntnis von ihnen bessern zu können, sie trägt vielmehr gar keinen Zweck in sich selbst, wirkt, als habe sie eine weitgehend emotionslose Kamera einfach zufällig irgendwo aufgeschnappt und dann an uns weitergegeben – wohlgemerkt ohne eine Bedingung an diese Gabe zu knüpfen. Wenig verwundert dabei, dass MADAME BOVARY seinerzeit einen kleinen Skandal hervorrief, seinen Autor in Konflikt mit der Staatsgewalt und schließlich vor Gericht brachte – selbst wenn Flauberts Prozess schließlich mit Freispruch endete. Zu liederlich schien seinen Zeitgenossen wohl die Ehebruchthematik voller pikanter Details gewesen zu sein, zu wenig moralisch erbauend das gesamte Romankonstrukt, zu distanziert und brutal die Beobachtungsgabe, mit der der Schriftsteller seine wehrlosen Protagonisten wie Insekten mit Nadeln aus Worten an einer Pinnwand befestigt.

SALAMMBÔ, fünf Jahre später erschienen, schlägt, könnte man zunächst meinen, in eine gänzlich andere Kerbe. Nicht mehr der bürgerliche Alltag des gemeinen Frankreichs liegt auf Flauberts literarischem Seziertisch, sondern das Karthago kurz nach Ende des Ersten Punischen Kriegs. Nicht mehr das Kleine, Unbedeutende, Ordinäre interessiert den Autor, sondern das Große, Epochemachende, Monumentale. Auch die Sprache hat sich gewandelt. Flaubert ertrinkt nahezu in den Bildern, die er heraufbeschwört, um eine Welt irgendwo zwischen klassischer Antike, Orientalismus und Märchenphantasie heraufzubeschwören. Gerade der Umstand, dass Karthago nach dem Dritten Punischen Krieg von Rom dem Erdboden gleichgemacht worden ist, sodass die meisten Zeugnisse, die wir von der einstigen Mittelmeerseemacht besitzen, aus zweiter oder dritter Hand stammen, bietet Flaubert eine Folie, auf der er seine Besessenheit ausagieren kann. Er reist in den Orient, durchforstet ganze Bibliotheken an Quellenmaterial und Sekundärliteratur, baut sich ein eigenes Karthago zusammen aus unermüdlicher Recherche, Spekulationen und überschäumender Imagination. Dieses Suchen und Finden eines Ortes, den es wirklich einmal gegeben hat, über den man aber an Fakten vergleichsweise wenig weiß, sodass er leicht zum Spielplatz von historisch nicht verbürgten Ideen und Bildern werden kann, unterscheidet SALAMMBÔ letztlich vom übliche Historischen Roman. Erneut interessiert Flaubert das, was sonst kaum jemanden interessiert. Selbst wenn nun Feldherren, Hohepriester und Senatoren im Mittelpunkt seines Romans stehen, ändert das nichts daran, dass er sie mit dem gleichen mitleidlosen Realismus behandelt wie seine Landärzte, unbefriedigten Gattinnen und Apotheker. Keine Figur in SALAMMBÔ kann beanspruchen, als Held bezeichnet zu werden. Wieder sind es gewöhnliche Charaktere, unterworfen ihren irrationalen Leidenschaften, und Opfer der sozialen Umstände, in denen sie zu handeln gezwungen werden.

Um einen ungefähren Eindruck von der symbolistischen Sprachornamentik SALAMMBÔs zu gewinnen, reicht es schon, einen Blick in das erste Kapitel namens „Das Gelage“ zu werfen – und zwar in der Übertragung Arthur Schurigs von 1912 -, wo über mehrere Seiten hinweg die Völlerei- und Trunkenheitsexzesse einer Gruppe von Karthago angeheuerter, multinationaler Söldner geschildert werden, die, obwohl sie Rom nicht besiegt haben, nunmehr auf ihren wohlverdienten Sold warten: „Auf roten Tonschüsseln mit schwarzen Verzierungen trug man zuerst Vögel in grüner Sauce auf, dann allerlei Muscheln, wie man sie an den punischen Küsten aufliest, Suppen aus Weizen, Bohnen und Gerste, und Schnecken, in Kümmel gekocht, auf Platten von Bernstein. Dann wurden die Tische mit Fleischgerichten beladen: Antilopen noch mit ihren Hörnern, Pfauen in ihrem Gefieder, ganze Hammel, in süßem Wein gedünstet, Kamel- und Büffelkeulen, Igel in Fischsauce, gebackene Heuschrecken und eingemachte Siebenschläfer. In Mulden aus Tamrapanniholz schwammen safranbedeckt große Speckstücke. Alles war reichlich gewürzt mit Salz, Trüffeln und Asant. Früchte rollten über Honigscheiben. Auch hatte man nicht vergessen, ein paar von den kleinen, dickbäuchigen Hunden mit rosigem Seidenfell aufzutragen, die mit Oliventrebern gemästet waren, ein karthagisches Gericht, das die andern Völker verabscheuten. Die Verwunderung über neue Gerichte erregte die Lust, davon zu essen. Die Gallier, mit ihrem langen auf dem Scheitel geknoteten Haar, rissen sich um die Wassermelonen und Limonen, die sie mit der Schale verzehrten. Neger, die noch nie Langusten gesehen, zerstachen sich das Gesicht an ihren roten Stacheln. Die glattrasierten Griechen, weißer als Marmor, warfen die Abfälle ihrer Mahlzeit hinter sich, während bruttinische Hirten, in Wolfsfelle gehüllt, das ganze Gesicht in ihre Schüsseln tauchten und ihr Essen schweigsam verschlangen. Es ward Nacht. Man entfernte das Zeltdach über der großen Zypressenallee und brachte Fackeln. Der flackernde Schein des Steinöls, das in Porphyrschalen brannte, erschreckte die dem Mond geweihten Affen in den Wipfeln der Zedern. Sie kreischten laut, den Söldnern zur Belustigung.“

Diese Passage steht, meine ich, symptomatisch für einen Roman, dessen reine Handlung immer wieder unter der opulenten Last der Worte zusammenzubrechen droht. Flaubert liebt es, sich in Details zu verlieren, sie sprachlich aufzublasen bis sie gar keine Details mehr sind. Worum geht es, was die Story betrifft, auf den hunderten Seiten eigentlich? Im Prinzip kann man SALAMMBÔ wie folgt zusammenfassen: Vor den Toren Karthago warten die oben bereits geschilderten Söldner darauf, von den Stadtherren den Lohn ihrer Mühen zu empfangen. Die aber denken gar nicht daran, halten die Truppen hin, versuchen sie zu entzweien. Natürlich kommt es zum Aufstand, bei dem sich Matho, einer der Söldner, besonders hervortut. Dieser ist, nachdem er sie ein einziges Mal in der Öffentlichkeit gesehen hat, bis zur Besinnungslosigkeit in Salammbô, die Tochter des karthagischen Feldherrn Hamilkar Barkas, verknallt. Eines Nachts dringt er in den Palast Karthagos ein, um dort einen mythischen Schleier zu entwenden. Der Plan funktioniert reibungslos, sogar die schlafende Salammbô kann er überraschen. Zurückgekehrt zu seinen Waffengefährten wird er als Held gefeiert, während die Karthager den Raub ihres Heiligtums als schlimmes Omen deuten. Matho indes hat noch nicht genug: er will Salammbô besitzen, ihr Reich zerstören. Demgegenüber schmieden die die göttergeweihte Jungfrau umgebenden Priester eigene Ränke. So soll Salammbô Matho in dessen Feldlager besuchen, ihm den Schleier entwenden, ihn hinterrücks erdolchen. Aus Pflichtbewusstsein ihres Volkes und ihrer Götter gegenüber tritt das junge Mädchen vor die Stadttore…

Von der angedeuteten Liebesgeschichte zwischen Matho und Salammbô sollte man sich nicht täuschen lassen. Es mag zwar sein, dass gerade dieses Element in dem sonst eher männlich dominierten, panzerklirrenden, exotisch-entrückten Roman für den einen oder anderen etwas deplatziert wirken mag, doch eine romantische Turtelei ist mit Sicherheit das Letzte, was Flaubert darstellen wollte. Wenn überhaupt, ist das Verhältnis zwischen Matho und Salammbô im höchsten Maße ambivalent, hin und her gerissen zwischen Hass, Verachtung, Raserei und einer diffusen erotischen Anziehungskraft, die aber mehr mit Gewalt als mit Zärtlichkeit zu tun hat. Überhaupt dürfte SALAMMBÔ einer der brutalsten Romane seiner Zeit gewesen sein. Nicht nur in den Schlachtszenen, die Flaubert in aller Detailverliebtheit schildert, fallen Menschen und Elefanten reihenweise. Sklaven werden ausgepeitscht und hingerichtet, kleine Kinder dem karthagischen Gott Moloch als Schlachtopfer dargebracht, das letzte Kapitel mit seiner blutrünstigen Märtyrergeschichte ohne Martyrium gehört für mich zu dem kleinen Kreis von literarischen Erzeugnissen, die ich aufgrund der dargestellten Grausamkeit kaum zu lesen imstande bin. Flaubert zu unterstellen, er zeige eine besonders perverse Lust daran, solche Szenarien auszumalen, trifft den Kern der Sache jedoch ebenso wenig. Weder mildert er die Brutalitäten des Krieges noch ergötzt er sich an ihnen – was es, meiner Meinung nach, nur noch unerträglicher macht: mit der Geflissenheit eines Chronisten scheint er einzig aufzuzeichnen, was sich vor seinem inneren Auge abspielt, ohne Kommentar, ohne Wertung, ohne irgendein Mittel, es konsumierbarer zu machen. Dies wäre dann, noch mehr als die von de la Varende angeführten Budgetgründe, eines meiner Hauptargumente für eine Unverfilmbarkeit des Stoffes. SALAMMBÔ ist schlicht zu schonungslos, zu ehrlich, zu grausam, als dass irgendein gewinnorientierter Produzent sich des Romans annehmen wollen würde. Trotzdem existiert aber eine Adaption aus den frühen 60ern. Sollte ich von der bislang nur deshalb noch nichts gehört haben, weil ihre subversive Kraft sie in die Giftschränke der Filmgeschichte verwiesen hat?

Nein, ich werde den Elefanten anders aufzäumen. Es gibt wohl zwei große Hauptkategorien des (italienischen) Sandalenfilms – zum einen naiv-unschuldige Unterhaltungsprodukte für alle, die wenigstens neunzig Minuten lang wieder ihre Kinderschuhe anziehen möchten wie beispielweise Mario Bavas wundersamer ERCOLE AL CENTRO DELLA TERRA von 1961, zum andern stocksteife Kostümschinken für alle, die es nicht ins Traditionstheater geschafft haben, und deshalb aufs nächstgelegene Lichtspielhaus ausgewichen sind, wie Sergio Griecos für heutige Augen eher belangloser GIULIO CESARE CONTRO I PIRATI von 1962. Freilich sind zwischen diesen Extremen Mischformen möglich. Eine der interessantesten Hybriden aus überbordender Phantasie und staubtrockenen Dialogszenen in staubtrockenen Bühnenkulissen ist wohl Alberto de Martinos PERSEUS, L’INVINCIBLE von 1962, bei dem die von Carlo Rambaldi betreuten Monstereskapaden das Kind in jedem zum Tanzen bringen, der es noch nicht für immer zu Stubenarrest verurteilt hat, der ganze Rest einen sich aber fühlen lässt, als sei man mindestens hundert Jahre in der Kunstgeschichte zurückkatapultiert worden, und säße in einer besonders biederen Aufführung irgendeines antiken Theaterklassikers, inhaliere Staub und Kiesel. SALAMMBÔ in dieses Schema einzuordnen, fällt nicht schwer. In einem Satz: Dieser Film ist derart steif, dass es mich wundert, wie man überhaupt die Kamera zum Sich-Bewegen gebracht hat.

Es gibt insgesamt drei Hauptvorwürfe, die ich den Verantwortlichen bei ihrem Versuch machen muss, Flauberts wundervolle Worte auf Zelluloid zu übersetzen. Der erste lautet: man hat den Text auf seinem Weg zwischen zwei Buchdeckeln hervor auf die große Leinwand seiner gesamten Schönheit beraubt. Wie mein Auszug aus dem allerersten Kapitel, die Schilderung des orgiastischen Söldnergelages, bewiesen hat, ist Flauberts SALAMMBÔ ein Roman, der ständig kurz davor steht, unter der Last seiner exotischen, glänzenden, die Phantasie fast schon übersteigenden (Sprach-)Bilder zusammenzubrechen. Man muss ihn sich wie ein Gemälde vorstellen, das so voller Details ist, die einen allesamt affizieren, dass man die meiste Zeit gar nicht weiß, wo man hinschauen sollen. Sergio Griechos Leinwandfassung nunmehr gleicht einer Wüste. Die Studiokulissen, tausendmal in ähnlichen Sandalenfilmen gesehen, locken keine Jungkatze hinterm Ofen vor, das Setdesign ist dürftig und im besten Falle routiniert, die Anstrengungen, die auf ästhetischer Seite unternommen werden, um Flauberts Vision in ihnen wenigstens ansatzweise gerecht werdende Bilder zu gießen, tendieren gegen Null. SALAMMBÔ schaut aus, und fühlt sich an, wie ein x-beliebiger Historienstreifen der frühen 60er, ohne Alleinstellungsmerkmal, ohne künstlerische Ambitionen, ohne nennenswerte Ambitionen überhaupt, außer dem Grundanliegen, seine Geschichte kohärent und nachvollziehbar herunterzubeten. Dass man ein knapp sechshundertseitiges Romanepos fürs Kino zurechtstutzt, ganze Figuren und ganze Handlungsstränge wegschneidet, sich auf den sogenannten roten Faden fokussiert, der die einzelnen Ereignisse miteinander verbindet, ist mir vollauf verständlich. Dass man aber einen Roman sozusagen vollkommen dessen entkleidet, was ihm seinen Platz in der Literaturgeschichte sichert, ist nicht nur ein starkes Stück, sondern lässt mich vor allem nach dem Sinn fragen, den das Unterfangen, Flauberts Text zu visualisieren, dann überhaupt noch haben soll. In der vorliegenden Fassung ist SALAMBÔ eine Geschichte wie jede andere. Hätte man die üblichen italienischen peplum-Drehbuchautoren an die Aufgabe gesetzt, eine thematisch zumindest ähnlich gelagerte Geschichte zu erfinden, mit Liebe und Krieg im antiken Karthago, wäre, kann ich mir nur zu gut vorstellen, sicherlich nicht etwas viel Schlechteres als vorliegender Film herausgekommen. Schon für sich alleingenommen, ohne das Wissen um Flauberts Vorlage, wäre SALAMMBÔ ein reichlich langweiliger Film ohne Reize für Augen, Hirn und Herz, mit diesem Wissen aber mutiert er zu einem Ärgernis, das sich für jemanden, der den Roman so feiert wie ich es tue, ähnlich anfühlt wie eine Maulschelle.

Mein zweiter Vorwurf wäre: so dicht Griecos Film zwar an der reinen Handlung des Buchs klebt – aber was ist, wie gesagt, schon eine reine Handlung, wenn die Hauptaussagen eines Textes ästhetischer Natur sind? -, so sehr kann er es an entsprechenden Stellen dann doch nicht lassen, diese zu trivialisieren. Das beginnt damit, dass die Liebe zwischen Marco und Salammbô - bei Flaubert, wie gesagt, eine höchst ambigue Sache, die nichts weniger als die Bezeichnung romantisch verdient - unnötig zum Kitsch hochstilisiert wird. Schmachtende Blicke, gesäuselte Worte und ein Hauch Erotik sind die Zutaten, mit denen Grieco beispielweise die im Roman höchstdramatische Mordversuchsszene in Mathos Zelt anreichert, und ihren Sinn somit völlig verfälscht. Auch ist die Versuchung scheinbar zu groß gewesen, genretypische Versatzstücke in den Film zu mischen, vor denen Flaubert, der gerade keinen typischen Historischen Roman hatte schreiben wollen, zurückgeschreckt wäre. In der literarischen Vorlage ist Mathos Schleierraub eine tour de force durch wilde Bildwelten, voller kastrierter Priester, klammernder Affen und überschäumenden Leidenschaften. Grieco setzt dem etwas entgegen, das jedem, der schon mehr als einen Muskelheroenfilm mit Maciste, Herkules, Ursus und wie sie alle heißen mögen, gesehen hat, nur ein laues Gähnen abringt. Mathos Mutprobe bevor er den Heiligen Schleier in seinen Besitz bringt und die schlafenden Salammbô aufstört, ist nämlich der obligatorische Kampf mit einem Löwen, der in manchen Szenen tatsächlich aus Fleisch und Blut besteht, und in anderen, denen natürlich, wenn er mit Matho-Darsteller zusammenstößt, von einem ausgestopften Plüschtier verkörpert wird. Überhaupt sind sämtliche Figuren zu Projektionsflächen für die Emotionen des Publikums modelliert worden. Bei Flaubert gibt es keine Helden, keine Bösewichte, keine Unschuldigen, in Griecos Film ist es kein schweres Spiel, schon nach den ersten Minuten zu unterscheiden: dieser Charakter gehört zu den Bösen, jener zu den Guten. Die pompöse Musik tut ihr Übriges, jedwedem Realismus die Poren zuzukleistern.

Mein dritter Vorwurf lautet: Bedenkt man, dass Flauberts Roman wohl einer der gewalttätigsten, brutalsten, schonungslosesten ist, die im neunzehnten Jahrhundert verfasst worden sind, muss man es Griecos Film immerhin schon als Höchstleistung anrechnen, ein Produkt zu liefern, das, wenn überhaupt, zum Sich-Langweilen animiert. Dies wird dadurch bewerkstelligt, dass SALAMMBÔ wirklich jede schlimme Spitze abgeschliffen wird. In Flauberts Text fließt das Blut literweise. Es gibt Schlachtenszenen, in denen nichts idealisiert, nichts glorifiziert wird: da hauen sich Krieger die Köpfe ein und am Ende sieht man seitenweise Berge von zerstückelten Leichen, sich zu Tode wälzenden Elefanten und verwundeten, verwirrten Überlebenden, die ziellos durch die Ruhe nach dem Sturm torkeln. Gerade das oben schon erwähnte Ende des Romans tut nach einhundertfünfzig Jahren, finde ich, noch genauso weh wie am ersten Tag. In Griecos Film indes schmerzt nichts – wenn man mal von dem Umstand absieht, dass man es wirklich gewagt hat, der Geschichte ein völlig wesensfremdes Happy End aufzupfropfen, in dem Matho nicht den Tod durch öffentliche Hinrichtung findet und Salammbô sich nicht selbst vergiftet, sondern von dem die beiden quasi in letzter Sekunde, kurz vorm Abspann, vom Schicksal dann doch noch einander in die Arme getrieben werden und ihre romantische Liebe genießen dürfen. Damit hat die Filmfassung für mich vollends ihre Existenzberechtigung verloren.

Auf diesem Werk steht zwar groß Flaubert drauf, drin ist von Flaubert gerade mal ein paar Eigennamen und ein paar Handlungsfragmente. Wäre SALAMMBÔ dabei wenigstens ein unterhaltsamer Film, hätte man ihm diese Blasphemie vielleicht noch verzeihen können. Wenn das Endergebnis aber eins ist, mit dem die Zeit derart übel umgesprungen ist, dass mir persönlich kein einziger Mensch einfällt, von dem ich glaube, er könne Gefallen an diesem sterbensöden Sandalenfilm finden, möchte ich abschließend nur jedem abraten, der möglicherweise mit dem Gedanken gespielt hat, es sei eine lohnversprechende Angelegenheit, sich auf die Suche nach ihm zu begeben. Manche Dinge bleiben besser, wo sie sind – in den hintersten Staubfängerwinkeln der verrammelsten Dachbodenkammer der europäischen Filmgeschichte.