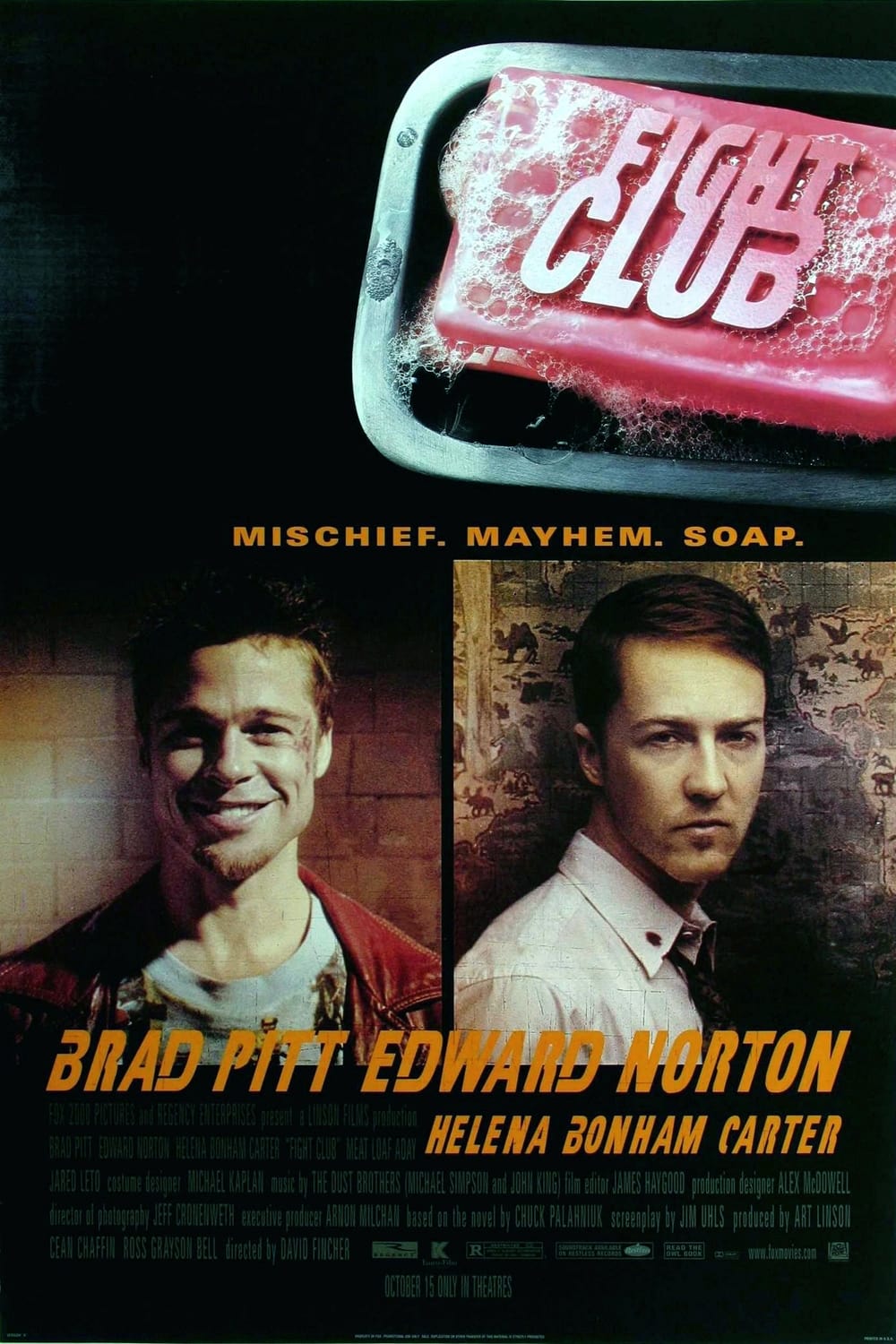

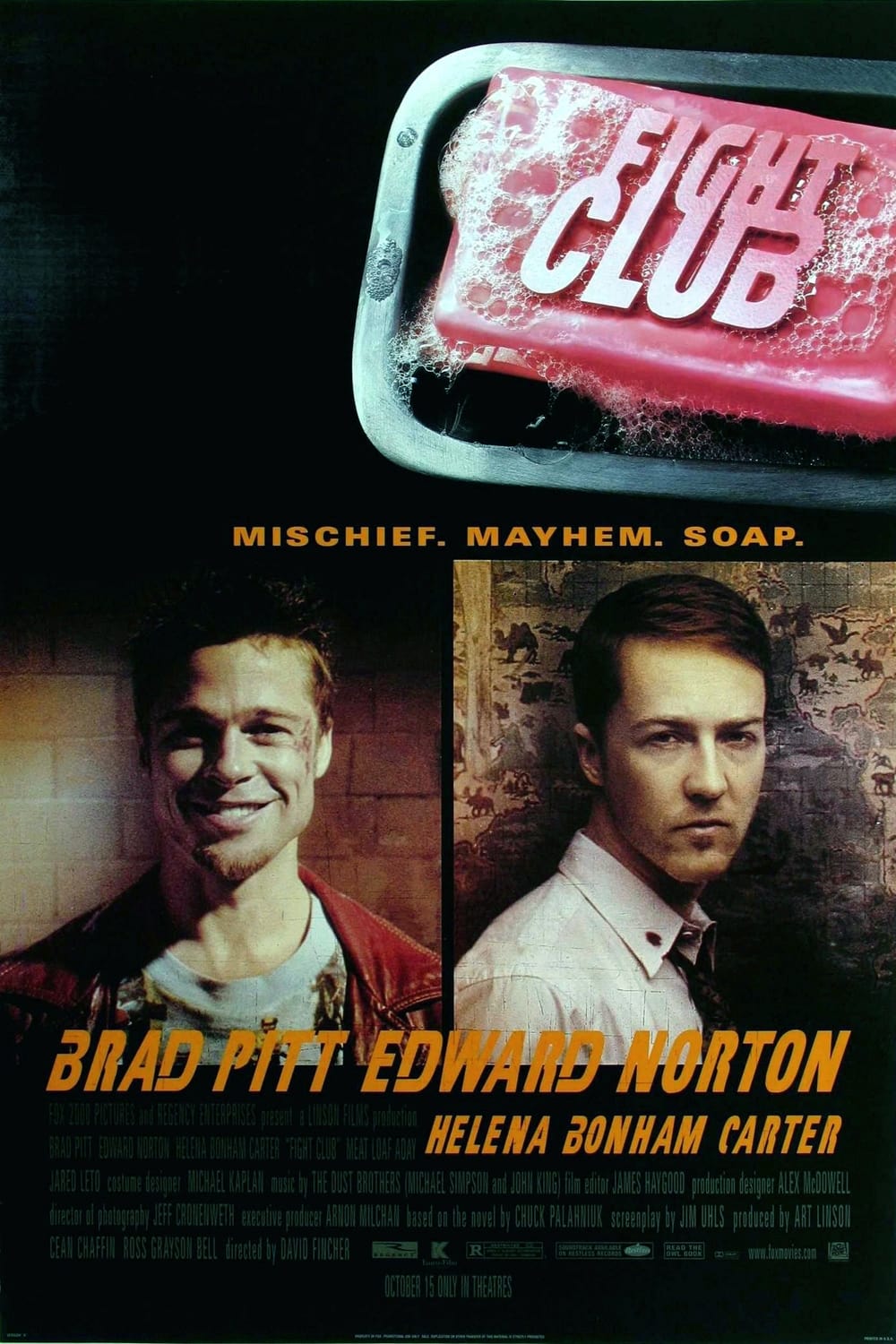

Fight Club

Wir erfahren nicht einmal seinen Namen: der Erzähler dieser Geschichte (Edward Norton) bleibt anonym. Deprimiert und desillusioniert von der Leere seines Lebens in einer konsumorientierten Gesellschaft und einem geistabtötenden Job, besucht er Treffen von Krebskranken, wo er verschiedene Krankheiten vorgibt, um wahre Nähe und Anteilnahme parasitenhaft zu erfahren. Bis er zwei Personen kennenlernt, die sein Leben nachhaltig verändern werden: die kettenrauchende Marla Singer (Helena Bonham Carter), die seine Vorgehensweise kopiert und den Seifenvertreter Tyler Durden (Brad Pitt), der ihm eine neue Richtung vorgibt. Bei einer gegenseitigen Prügelei entdecken beide die befreiende Wirkung, das Beste im Kampf zu geben und die Narben hinterher mit Stolz zu tragen. Aus diesem Erlebnis erwächst der Fight Club, eine ganze Gruppe von Männern, die der gleichen brutalen Leidenschaft frönt. Und es werden immer mehr Teilnehmer und Clubs. Schließlich verselbständigt sich die Unternehmung und wird zu einer geheimen nationalen Bewegung mit terroristischen Zügen, zuviel für den Erzähler, doch nicht für Tyler Durden...

Projekt Chaos

„Selbstverbesserung ist Masturbation!“

Ich weiß, (nicht nur) die erste Regel lautet, ich solle nicht über den Fight Club sprechen. Da ich aber weiß, dass diese Regel vorrangig aufgestellt wurde, um dessen Popularität erst so richtig voranzutreiben, traue ich mich trotzdem, meine zwei Kreuzer zu US-Regisseur David Finchers Verfilmung des gleichnamigen Romans Chuck Palahniuks abzugeben. Palahniuks (mir unbekannter) Roman erschien 1996, drei Jahre später kam der Film als hochbudgetierte Produktion in die Kinos, die an den Kinokassen nicht den erwünschten Erfolg einbrachte, im Heimkino jedoch schnell zum Kultfilm avancierte.

Der zumindest namentlich anonym bleibende Protagonist des Films (Edward Norton, „Roter Drache“) lebt alleine in seiner Wohnung mit Möbel-Massendiscounter-Ausstattung und geht irgendeinem langweiligen Bürojob nach, der ihn alles andere als ausfüllt. Nach Feierabend verdingt er sich als Elendstourist, indem er sich in verschiedene Selbsthilfegruppen einschleicht, um dort „wahre Gefühle“ zu erleben und damit seine Schlafpropleme zu bekämpfen. Dort lernt er Marla Singer (Helena Bonham Carter, „Big Fish“) kennen, die zu seinem Unmut derselben Freizeitgestaltung frönt. Während einer Geschäftsreise wird er außerdem mit Tyler Durden (Brad Pitt, „Sieben“) konfrontiert, der aktuell als Seifenvertreter arbeitet, jedoch den Großteil gesellschaftlicher Konventionen hinter sich gelassen zu haben scheint. Man freundet sich miteinander an, er zieht zu Tyler und beide gründen nach einer befreiende Wirkung offenbarenden Prügelei den „Fight Club“, einen geheimen Untergrund-Boxclub für gestresste und/oder alltagsmüde Angestellte, nachdem Durden das Weltbild des schaflosen Elendstouristen kräftig auf den Kopf gestellt hat. Doch nach einiger Zeit schlägt der „Fight Club“ eine andere, gefährliche Richtung ein…

Zu seinem größten Teil besteht „Fight Club“ aus einer ausgedehnten Rückblende, die der anonyme Protagonist als Erzähler auftretend aus dem

Off kommentiert. Der freundlich und harmlos aussehende Norton wurde bewusst als Platzhalter für den typischen, unauffälligen angestellten Stadtbewohner konzipiert, der im Büro einer von vielen Anzugträgern ist und vordergründig betrachtet durch keine herausragende Eigenschaft aus der Masse hervorsticht. Längere Zeit wirkt „Fight Club“ wie eine groteske, zynische Komödie, die die urbane US-amerikanische Gesellschaft und das Individuum in ihr aufs Korn nimmt. Der verspielte Stil des Films bedient sich neben einer künstlerischen, fokussierten Kamera bewusst künstlich bzw. in Videoclip-Ästhetik gestalteter Einspieler. Einer der kreativen komödiantischen Höhepunkte ist, wie sich die Allerweltswohnung des Protagonisten in einen Ikea-Katalog samt Produktbezeichnungen verwandelt. Ein weiteres Beispiel für das bewusste Spiel mit der filmischen Illusion ist das kommentierende Durch-Bild-Gehen des Erzählers, der dabei Tyler Durden beschreibt. Manch einer, der sich von „Fight Club“ fälschlicherweise einen Film über Hooligans erwartete, wird eventuell schon jetzt entnervt abschalten und verpassen, wie der Ton zunehmend ernster wird.

Denn „Fight Club“ wird zu einer besonderen Art ätzender Satire, die zivilisatorische Entfremdungserscheinungen, Widersprüche und Abartigkeiten diversen handfesten physischen wie psychischen Erkrankungen gegenüberstellt und zusätzlich mit Kritik am kapitalistischen System und dessen Konsumfixiertheit vermengt. Menschen, die sich in zivilisatorischen Details verlieren wie der emotional vereinsamte Protagonist, suchen nach Nervenkitzel. Wer zunächst nicht aus seiner Haut kann, findet in jemandem wie Tyler Durden eine starke, motivierende Führungspersönlichkeit. Einmal Blut geleckt, kann aus einem Ausbrechen aus dem Alltag, durch das man spürt, dass man noch lebt, schnell Lebensmüdigkeit aus Langeweile bis hin zur Lust an der Selbstzerstörung werden – und kann aus einem Untergrund-Boxclub eine Großstadt-Guerilla hervorgehen. Und aus einer Guerilla eine straff organisierte Armee mit hohen Zielen, genährt aus der Abenteuerlust ihrer Mitglieder. Die Dialoge des Films sind gespickt mit bemerkenswerten Fakten (?) nicht nur zum Thema der Sprengstoffherstellung, hinzu kommen einige zitierwürdige anarchistische Monologe. In seinen Gewaltszenen ist „Fight Club“ recht direkt und ungeschönt, dabei wenn es zur Sache geht nie glorifizierend wie manch Prügelorgie vergangener Jahrzehnte und damit vom Vorwurf der Gewaltverherrlichung und des Machismo befreit. Mitunter wird’s auch sehr unappetitlich, ob nun lediglich durchs Kopfkino in Bezug auf die Hotelküche oder deutlich visueller beim Herstellen des Zusammenhangs zwischen abgesaugtem Menschenfett und Körperseifen oder manch blutiger Sauerei. Bei allem bleibt die Handlung stets weitestgehend unvorhersehbar und nicht zuletzt dadurch dramaturgisch brillant.

Weiteres über „Fight Club“ zu schreiben, ohne entscheidende Wendungen der Handlung zu spoilern, fällt schwer, ich tue es trotzdem: „Fight Club“ ist einer DER

Mindfuck-Thriller überhaupt, also einer der Filme, die dem Zuschauer andere Bilder als die der filmischen Realität zeigen und schließlich mal sehr schwungvoll, mal eher hüftsteif, jedoch stets um den größtmöglichen Überraschungseffekt bemüht die Handlung eine grundlegende Wendung erfahren lassen. Und trotzdem fällt eine Genre-Zuordnung nicht leicht, denn „Fight Club“ ist kein Genrefilm, er ist viel mehr. Er trägt dramatische Elemente in sich ebenso wie komödiantische, Psycho-Thrill trifft auf Prä-Apokalyptisches, Satire trifft auf Action und Gewalt – und wird zu einer zukunftsweisenden, inspirierenden Kino-Erfahrung, die nach meinem derzeitigen Kenntnisstand und Dafürhalten zu den bedeutendsten der 1990er-Jahre gehört. Darüber hinaus ist „Fight Club“ großes Schauspielkino (genial: Norton mit seiner freundlichen, sympathischen Ausstrahlung als „Mr. Everybody“, Pitt als abgeklärter, unberechenbarer Lebenskünstler, der sich äußerst erfolgreich in Konsumverzicht übt, Bonham Carter als kränklich wirkendes, ungeerdetes, doch obsessives Großstadt-Findelkind mit großen Psycho-Knacks, verloren in zielloser Beschäftigung mit sich selbst, Meat Loaf (!) als Hodenkrebs-Patient mit Männertitten), ein Sogwirkung entfachendes einerseits klassisches, andererseits technisches, modernes Stück Erzählkino sowie ein Spiel mit dem Medium Film an sich – als weiteres Beispiel hierfür seien die für Sekundenbruchteile hineingeschnittenen Einzelbilder genannt; eine Methode, der man nachsagt, Zuschauer unbemerkt manipulieren zu können. Trotz seiner pointierten Wendung der Handlung ist „Fight Club“ mitnichten nur während der Erstsichtung spannend. Mit Kenntnis ihrer erweisen sich viele Szenen als meisterhafte Zweideutigkeiten und fällt auf, wie penibel Fincher und sein Team angesichts dieser Herausforderung auf die innere Logik des Films geachtet haben. Zudem bekommt der Zuschauer zwischendurch immer wieder subtile Hinweise, die sich in der Regel auch erst beim wiederholten Anschauen erschließen. Selbst davon einmal abgesehen ist „Fight Club“ derart detailbeladen und in mehrere Richtungen interpretierbar, dass jede erneute Sichtung möglicherweise neue Sichtweisen hervorbringt bzw. zu neuen Überlegungen anregt, denn genau das ist eine der größten Stärken des Films: Ohne verkünstelte, schwurbelige Form der Präsentation motiviert er aufgeschlossene Zuschauer, lange über den Einsatz des Abspanns hinaus das Gesehene zu reflektieren – und sei es nur, um mit sich selbst auszumachen, ob es überhaupt fundierte Substanz besitzt oder sich schlicht um aufgeblähten Hollywood-Popanz handelt (für den ich „Fight Club“ keinesfalls halte).

Entscheidend dazu bei trägt, dass „Fight Club“ faktisch über gleich zwei Pointen verfügt: Die überraschende Wendung leitet ein Finale ein, das nicht nur eine These zur Bewältigung des aktuellen Kapitalismus aufstellt, sondern auch viele Fragen aufwirft: Inwieweit sind die äußeren Umstände mitverantwortlich für seine persönlichen Probleme? Wie weit darf man gehen? Ist die finale Pointe trotz ihrer Destruktivität ein fortschrittlicher Akt, der der Allgemeinheit zugutekommt, oder schlicht das Ausleben übersteigerter Machtphantasien und Geltungssucht eines kranken Charakters? Wäre auf diese Weise überhaupt etwas veränderbar? Manch Kritiker sah in diesen meines Erachtens anarchistischen Bestrebungen gar einen neuen Faschismus, was ich jedoch vorrangig als bedauernswerte geistige Beschränktheit, als in sich aufgesogenes Märchen von der Alternativlosigkeit zum Kapitalismus interpretiere, als reaktionäre Angst vor Veränderung. Wie auch immer, „Fight Club“ bietet einerseits radikale anarchistische Visionen, betrachtet allein schon durch den Verzicht auf eindeutige Sympathieträger und damit das Vorkauen seiner Aussage für den Zuschauer die menschliche, moralisch-ethische Komponente zweifelsfrei kritisch, ohne zu be- oder verurteilen. Manch ein Zuschauer wird sich dabei erwischen, dem noch immer namenlosen Protagonisten mit Unverständnis zu begegnen, wenn dieser Durdens Plan vereiteln will – und vermutlich wurde „Fight Club“ auch auf genau diesen manipulativen Effekt hin konzipiert. Gegen Ende des Films hat man aufgrund der erzählerischen Finesse längst vergessen, dass es sich beim Vorausgegangenen um eine ausgedehnte Rückblende handelte und wird jäh aus ihr herausgerissen, um schließlich einer wunderschönen, hochästhetischen Zerstörungsorgie beizuwohnen, während „Where is my Mind?“ der Pixies ertönt – ein unvergesslicher Kino-Moment voller Magie. Da gebe ich gern 9 von 10 Kopfschüssen für diesen modernen Klassiker und Kultfilm gleichermaßen, der vielleicht Finchers bester Film ist und auf ewig bleiben wird.