bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Moderator: jogiwan

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Tatort: Katjas Schweigen

„Du spielst ja so, als ob du alle umbringen willst!“

Regisseur Hans Noever („Gefahr für die Liebe – AIDS“) debütierte innerhalb der „Tatort“-Reihe mit der 23. Episode ums Duisburger Kripo-Team aus Horst Schimanksi (Götz George), Christian Thanner (Eberhard Feik), Hänschen (Chiem van Houweninge) und Konsorten: Das Kriminaldrama „Katjas Schweigen“ wurde 1989 nach einem Drehbuch Uwe Erichsens gedreht und erstausgestrahlt. Noever konzentrierte sich anschließend fast ausschließlich auf den „Tatort“, seinem zweiten und letzten Duisburger Beitrag „Schimanskis Waffe“ folgten bis ins Jahr 2002 acht weitere Episoden.

„Das ist mein Freund und Kollege Christian Thanner: Diplom-Zyniker!“

Unter der Ägide des Bewährungshelfers Jannek (Ulrich Pleitgen, „Stammheim“) trainiert Schimanski ein aus jugendlichen Straftätern bestehendes Football-Team. Als bei einem Supermarktüberfall ein mit Schimmi befreundeter Polizist erschossen wird, fällt Thanners Verdacht auf Mitglieder des Football-Teams, vor das sich Schimanski jedoch schützend stellt. Bei der tödlichen Waffe handelte es sich um eine Astra 900, wie sie vor einiger Zeit schon einmal auf den Zuhälter und Fitnessclub-Betreiber Billy (Nellis Du Biel, „Mit den Clowns kamen die Tränen“) von einem gewissen Zander (Will Danin, „Tatort: Miriam“) abgefeuert worden war, der jedoch nie gefasst wurde. Dafür gerät ein weiterer Schützling Schimmis ins Visier der Kripo: Tommy Schaaf (Paul Cabanis, „Der Spatzenmörder“), der sich auch dadurch verdächtig macht, dass er plötzlich spurlos verschwunden ist. Dessen Schwester Katja (Katja Riemann, „Regina auf den Stufen“) ist Schimanski keine große Hilfe. Als man dennoch auf Tommys Spur kommt, kommt es zu weiteren verhängnisvollen, weil tödlichen Schüssen und Thanner sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert…

„Katjas Schweigen“ präsentiert die junge, damals noch kaum bekannte Katja Riemann in einer Neben-, aber dennoch entscheidenden Rolle, deren Undurchsichtigkeit die Jungschauspielerin perfekt wiedergibt. Schimanski als Mann fürs Grobe powert sich gern auf dem Sportplatz beim American Football als harter Trainerhund der Jungknackimannschaft aus, kommt in Bezug auf Katja aber nur mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen weiter. Gar nicht seins ist indes die vornehme Haute cuisine, zu der der Kripo-Vorgesetzte Ossmann (Gerhard Olschewski) einlädt, um Thanner und Schimmi das Du anzubieten. Da treffen Welten aufeinander, weshalb zukünftig zwar „Hans-Hermann“ Schimanski duzt, dieser ihn jedoch weiterhin siezt. Als Schimanski vom Tod des Polizisten erfährt, schimpft er über die Feigheit dessen Kollegen, der auch als Zeuge kaum Angaben machen kann. Aufgrund Schimmis emotionaler Betroffenheit wird Thanner auf den Fall angesetzt, in untergeordneter Rolle darf Schimanski aber schließlich mitermitteln.

Diese Ausgangssituation ist nicht nur fürs Protokoll, sondern wichtig für den weiteren, eher ungewöhnlichen Verlauf dieses „Tatorts“: Bald entsteht nämlich der Eindruck, dass man Schimanski eventuell besser gar komplett abgezogen hätte, denn er will nicht nur nicht wahrhaben, dass seine Schützlinge in den Fall verwickelt sein könnten, er wird auf der Wache gar übergriffig und brutal und geht sogar auf den um sachliche Ermittlungsarbeit bemühten Thanner los. Die Handlung rechtfertigt diese Brutalität nicht, sondern zeigt, dass Schimanski weder unfehlbar noch immer Herr der Dinge ist – ohne dies wiederum dem Publikum daumendick aufs Brot zu schmieren. Diese Ambivalenz, die einmal Abstand vom Abgekulte der Raubeinigkeit Schimanskis nimmt, stellt eine reizvolle Variation dar. Unfreiwillig komisch indes erscheint der gleichzeitig rappende und klavierspielende (!) Zuhälter, an dessen Flügel sich auch Schimanski dazugesellt. Seit wann kann der überhaupt Klavierspielen?

Nicht minder bizarr wirkt es, wenn einer der verdächtigen Jungs zu den Klängen Tony Careys Schnulze „I Feel Good“ erschossen wird – welch zynische Bild-Ton-Schere! Damit nicht genug: Einer der Zuhälter spielt Bowling mit Schimmi und vollzieht einen Strike, indem er Schimmi als lebende Bowlingkugel einsetzt. Und Katja wird später aufgefunden, wie sie im Bett liegend und englische Satzfetzen rufend auf ihr Kissen einschlägt… Umso interessanter gestaltet sich jedoch die Psychologie zwischen Schimanski und Thanner – und umso spannender die Suche nach dem Thanner entlastenden zweiten Mörder, eingefangen von einer Kamera, die sich auch für das eine oder andere Augenschmankerl nicht zu schade ist. Am Ende sieht sich Schimanski gar gezwungen, Beweismaterial zu fälschen, was seine fragwürdige Rolle innerhalb der Ermittlungen noch einmal unterstreicht – wenngleich diesmal eindeutig der Zweck die Mittel zu heiligen scheint.

„Katjas Schweigen“ ist über weite Strecken recht vertrackt erzählt und mitunter schwierig nachzuvollziehen, hält mit manch kurioser Szene und einem bestens aufgelegten Ensemble aber dauerhaft bei Laune – wenngleich das „Football-Ende“ um Katja etwas kitschig ausfällt. Zwar beackert man einmal mehr das Rotlichtmilieu, diesmal jedoch eher im weiteren Sinne, sodass die üblichen Klischees weitestgehend umschifft werden. Mit einem im Hintergrund stattfindenden Smalltalk der Duisburger Polizei über „Vopos“ versteckt sich ein bereits auf die Zeichen der (Wende-)Zeit hindeutendes Detail. Der Synthi-Score trägt zur schönen, unaufdringlichen urbanen End-‘80er-Atmosphäre bei und Softie Tony Carey ist mit zwei Stücken vertreten; neben dem genannten legt Katja in ihrer Wohnung „Room With a View“ auf. Ein unterhaltsamer und inhaltlich durchaus schwergewichtiger „Tatort“, wenn auch etwas unnötig unkompliziert erzählt und nicht immer den passenden Ton treffend.

„Du spielst ja so, als ob du alle umbringen willst!“

Regisseur Hans Noever („Gefahr für die Liebe – AIDS“) debütierte innerhalb der „Tatort“-Reihe mit der 23. Episode ums Duisburger Kripo-Team aus Horst Schimanksi (Götz George), Christian Thanner (Eberhard Feik), Hänschen (Chiem van Houweninge) und Konsorten: Das Kriminaldrama „Katjas Schweigen“ wurde 1989 nach einem Drehbuch Uwe Erichsens gedreht und erstausgestrahlt. Noever konzentrierte sich anschließend fast ausschließlich auf den „Tatort“, seinem zweiten und letzten Duisburger Beitrag „Schimanskis Waffe“ folgten bis ins Jahr 2002 acht weitere Episoden.

„Das ist mein Freund und Kollege Christian Thanner: Diplom-Zyniker!“

Unter der Ägide des Bewährungshelfers Jannek (Ulrich Pleitgen, „Stammheim“) trainiert Schimanski ein aus jugendlichen Straftätern bestehendes Football-Team. Als bei einem Supermarktüberfall ein mit Schimmi befreundeter Polizist erschossen wird, fällt Thanners Verdacht auf Mitglieder des Football-Teams, vor das sich Schimanski jedoch schützend stellt. Bei der tödlichen Waffe handelte es sich um eine Astra 900, wie sie vor einiger Zeit schon einmal auf den Zuhälter und Fitnessclub-Betreiber Billy (Nellis Du Biel, „Mit den Clowns kamen die Tränen“) von einem gewissen Zander (Will Danin, „Tatort: Miriam“) abgefeuert worden war, der jedoch nie gefasst wurde. Dafür gerät ein weiterer Schützling Schimmis ins Visier der Kripo: Tommy Schaaf (Paul Cabanis, „Der Spatzenmörder“), der sich auch dadurch verdächtig macht, dass er plötzlich spurlos verschwunden ist. Dessen Schwester Katja (Katja Riemann, „Regina auf den Stufen“) ist Schimanski keine große Hilfe. Als man dennoch auf Tommys Spur kommt, kommt es zu weiteren verhängnisvollen, weil tödlichen Schüssen und Thanner sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert…

„Katjas Schweigen“ präsentiert die junge, damals noch kaum bekannte Katja Riemann in einer Neben-, aber dennoch entscheidenden Rolle, deren Undurchsichtigkeit die Jungschauspielerin perfekt wiedergibt. Schimanski als Mann fürs Grobe powert sich gern auf dem Sportplatz beim American Football als harter Trainerhund der Jungknackimannschaft aus, kommt in Bezug auf Katja aber nur mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen weiter. Gar nicht seins ist indes die vornehme Haute cuisine, zu der der Kripo-Vorgesetzte Ossmann (Gerhard Olschewski) einlädt, um Thanner und Schimmi das Du anzubieten. Da treffen Welten aufeinander, weshalb zukünftig zwar „Hans-Hermann“ Schimanski duzt, dieser ihn jedoch weiterhin siezt. Als Schimanski vom Tod des Polizisten erfährt, schimpft er über die Feigheit dessen Kollegen, der auch als Zeuge kaum Angaben machen kann. Aufgrund Schimmis emotionaler Betroffenheit wird Thanner auf den Fall angesetzt, in untergeordneter Rolle darf Schimanski aber schließlich mitermitteln.

Diese Ausgangssituation ist nicht nur fürs Protokoll, sondern wichtig für den weiteren, eher ungewöhnlichen Verlauf dieses „Tatorts“: Bald entsteht nämlich der Eindruck, dass man Schimanski eventuell besser gar komplett abgezogen hätte, denn er will nicht nur nicht wahrhaben, dass seine Schützlinge in den Fall verwickelt sein könnten, er wird auf der Wache gar übergriffig und brutal und geht sogar auf den um sachliche Ermittlungsarbeit bemühten Thanner los. Die Handlung rechtfertigt diese Brutalität nicht, sondern zeigt, dass Schimanski weder unfehlbar noch immer Herr der Dinge ist – ohne dies wiederum dem Publikum daumendick aufs Brot zu schmieren. Diese Ambivalenz, die einmal Abstand vom Abgekulte der Raubeinigkeit Schimanskis nimmt, stellt eine reizvolle Variation dar. Unfreiwillig komisch indes erscheint der gleichzeitig rappende und klavierspielende (!) Zuhälter, an dessen Flügel sich auch Schimanski dazugesellt. Seit wann kann der überhaupt Klavierspielen?

Nicht minder bizarr wirkt es, wenn einer der verdächtigen Jungs zu den Klängen Tony Careys Schnulze „I Feel Good“ erschossen wird – welch zynische Bild-Ton-Schere! Damit nicht genug: Einer der Zuhälter spielt Bowling mit Schimmi und vollzieht einen Strike, indem er Schimmi als lebende Bowlingkugel einsetzt. Und Katja wird später aufgefunden, wie sie im Bett liegend und englische Satzfetzen rufend auf ihr Kissen einschlägt… Umso interessanter gestaltet sich jedoch die Psychologie zwischen Schimanski und Thanner – und umso spannender die Suche nach dem Thanner entlastenden zweiten Mörder, eingefangen von einer Kamera, die sich auch für das eine oder andere Augenschmankerl nicht zu schade ist. Am Ende sieht sich Schimanski gar gezwungen, Beweismaterial zu fälschen, was seine fragwürdige Rolle innerhalb der Ermittlungen noch einmal unterstreicht – wenngleich diesmal eindeutig der Zweck die Mittel zu heiligen scheint.

„Katjas Schweigen“ ist über weite Strecken recht vertrackt erzählt und mitunter schwierig nachzuvollziehen, hält mit manch kurioser Szene und einem bestens aufgelegten Ensemble aber dauerhaft bei Laune – wenngleich das „Football-Ende“ um Katja etwas kitschig ausfällt. Zwar beackert man einmal mehr das Rotlichtmilieu, diesmal jedoch eher im weiteren Sinne, sodass die üblichen Klischees weitestgehend umschifft werden. Mit einem im Hintergrund stattfindenden Smalltalk der Duisburger Polizei über „Vopos“ versteckt sich ein bereits auf die Zeichen der (Wende-)Zeit hindeutendes Detail. Der Synthi-Score trägt zur schönen, unaufdringlichen urbanen End-‘80er-Atmosphäre bei und Softie Tony Carey ist mit zwei Stücken vertreten; neben dem genannten legt Katja in ihrer Wohnung „Room With a View“ auf. Ein unterhaltsamer und inhaltlich durchaus schwergewichtiger „Tatort“, wenn auch etwas unnötig unkompliziert erzählt und nicht immer den passenden Ton treffend.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

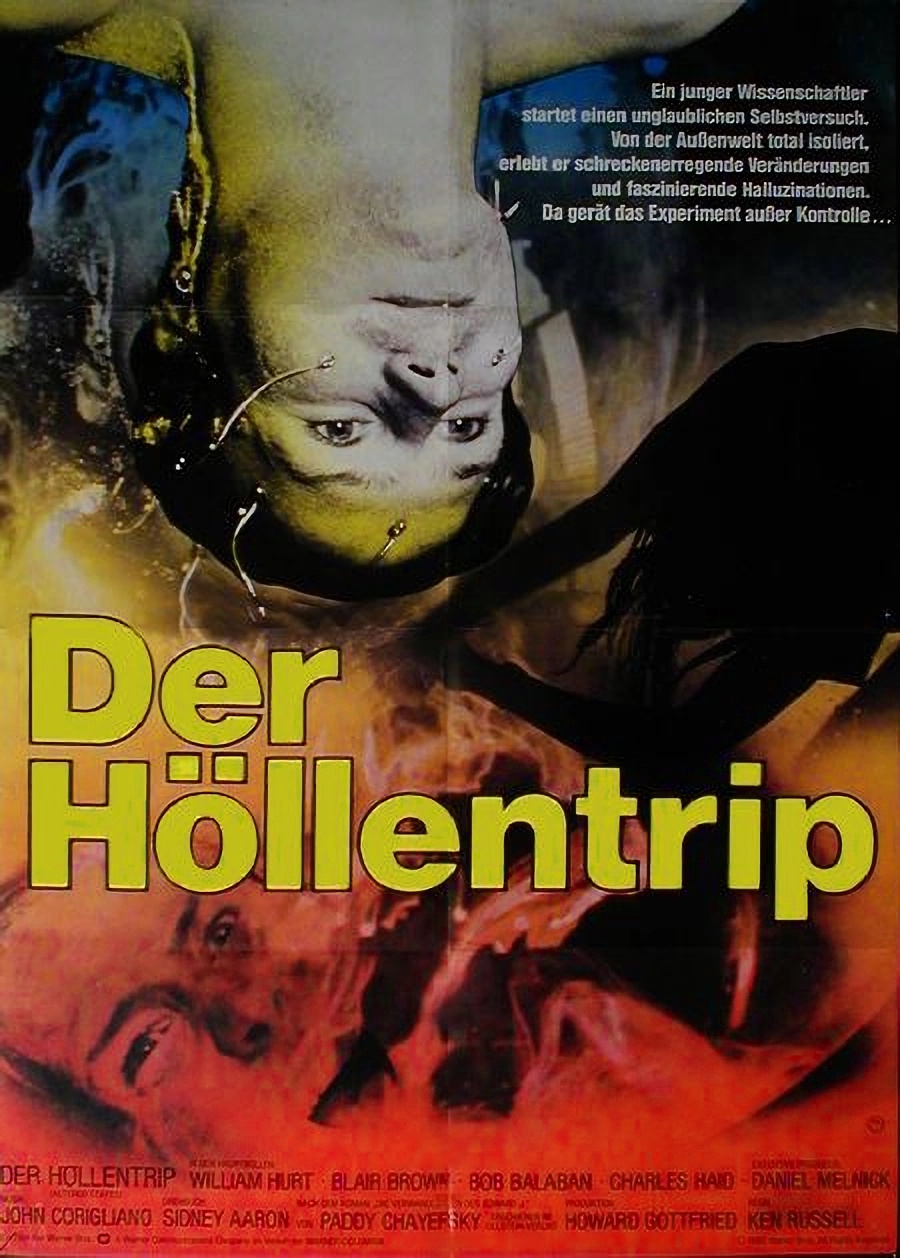

Der Höllentrip

„Wir haben Trillionen unbenutzter Gene in uns!“

Der britische Ausnahmeregisseur Ken Russell („Die Teufel“) wagte sich am Ende der 1970er an die Verfilmung des Romans „Die Verwandlungen des Edward J.“ aus der Feder des US-amerikanischen Autors Paddy Chayefsky. Das Ergebnis ist das Science-Fiction-Horror-Drama „Der Höllentrip“, das 1980 in die Lichtspielhäuser fand.

„Wir sind jenseits von Materie und Energie!“

Psychophysiologe Professor Eddie Jessup (William Hurt, „Der Augenzeuge“) arbeitet an einem kühnen Unterfangen: Alle Phasen der menschlichen Evolution möchte er selbst nachempfinden, in seinem Unterbewusstsein aktivieren. Zusammen mit seinem Kompagnon Mason Parrish (William Hurt, „Dreckige Hunde“) führt er entsprechende Experimente mit einem Isolationstank durch. Von einem ersten positiven Verlauf angefixt reist er nach Mexico, um an einem indianischen Drogenritual teilzunehmen. Die Folgen sind fatal: Zurück in seiner Heimat verwandelt er sich in einen primitiven Urzeitmenschen und erwacht unbekleidet in einem Zoo. Zwar hielt diese Verwandlung nicht lange an, doch Eddie ist eher fasziniert denn abgeschreckt und möchte zum Entsetzen seiner die Veränderungen erschrocken mitansehenden Frau Emily (Blair Brown, „Die Chorknaben“) die Experimente weiter vertiefen…

„Er hat sich mit Gott versöhnt!“

Wer oder was ist Gott, was genau ist die Schöpfung – tragen wir sie nicht in jeder einzelnen Körperzelle in uns? Keine Ahnung, eventuell eher nicht, aber Jessup will es genau wissen und dank Russells Film können wir daran teilhaben. Ein Sprecher aus dem Off weiß von einem Experiment aus dem Jahre 1967 zu berichten, das einem sogleich präsentiert wird. Zunächst weiß man nicht, um was es sich dabei genau handelt und es wird mit vielen medizinischen Fachbegriffen um sich geworfen. Mit zunehmendem Erkenntnisgewinn auf beiden Seiten jedoch vermengt Russell Elemente des Körperhorrors mit der Visualisierung bizarrer Visionen und antireligiöser Motive, für die er seinerzeit berüchtigt war, hier unter der Prämisse einer Mad-Scientist-Thematik.

Als Affenmensch hinkt Jessup nun zwar einige Evolutionsstufen hinterher, dafür ist er aber überaus athletisch. Gut, heutzutage gibt es einfachere Wege, sich zurückentwickeln, angefangen beim Nachmittagsprogramm der Privatsender über Bildung aus der Springerpresse bis hin zum Wählen der AfD, doch das ist weit weniger spannend als der sehr originelle Ansatz dieses Films. Völlig abgefahrene, spacige Tripszenen gehen Hand in Hand mit Spezialeffekten, von denen sich ganz bestimmt Stuart Gordons Team für „From Beyond“ inspirieren ließ. Darüber hinaus gibt es coole frühe Digitaleffekte zu sehen und Blair Brown bringt einen leichten Erotikfaktor ein.

Eigentlich ist „Der Höllentrip“ ein Liebesfilm – denn, Hand aufs Herz: Sind es nicht eigentlich immer die Frauen, die uns Cis-Männer davor bewahren, zu Affenmenschen zu mutieren? Dass sich Autor Chayefsky von Roberto Mauris Film „Nackt unter Affen“ inspirieren ließ, ist jedoch nicht mehr als ein Gerücht.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Martin Scorseses Reise durch den amerikanischen Film

„Visuelle Bildung ist genauso wichtig wie die literarische.“

Kurz nach der Premiere seines Films „Casino“ im Jahre 1995 erschien Martin Scorseses knapp vierstündige, meist in drei Teilen ausgestrahlte und fürs europäische TV produzierte Dokumentation „Martin Scorseses Reise durch den amerikanischen Film“, die der italienischstämmige US-Ausnahmeregisseur zusammen mit seinem Kollegen Michael Henry Wilson realisiert hatte. Scorsese führt als Erzähler durch die Historie des US-Kinos von dessen Anfängen bis ins Jahr 1969 – also zu jenem Zeitpunkt, an dem er seinerseits begann, Spielfilme zu drehen. Der Dokumentarfilm ist in unterschiedliche thematische Kapitel unterteilt und nicht nur mit zahlreichen Filmausschnitten illustriert, sondern mit einigen Interview-Schnipseln mit Kathryn Bigelow, Frank Capra, John Cassavetes, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, André De Toth, Clint Eastwood, John Ford, Samuel Fuller, Howard Hawks, Elia Kazan, Fritz Lang, George Lucas, Gregory Peck, Arthur Penn, Nicholas Ray, Douglas Sirk, King Vidor, Orson Welles und Billy Wilder angereichert – zum Teil handelt es sich um Archivmaterial, zum Teil um von Scorsese selbstgeführte Interviews.

„Es gibt keinen moralischen Kompass mehr.“

Ausgehend von Vincente Minnellis Drama „Stadt der Illusionen“ aus dem Jahre 1952 und dem von Scorsese betonten ewigen Interessenskonflikt zwischen Regie und Produktion werden als die initial bedeutendsten, gewissermaßen US-typischen Genres der Western, der Gangsterfilm und das Musical genannt. Diesen drei Genres ist der erste Teil der Dokumentation gewidmet, wobei Scorseses Fach- und Detailwissen im Kontrast dazu steht, dass der offene Hyperrassismus gegen Afroamerikaner des 1915 neue Standards setzenden „Geburt einer Nation“ von Regiepionier Griffith ebenso verschwiegen wird wie der des US-Westerns, der den Genozid an den amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern glorifizierte. Kaum, dass das US-Kino seine eigentliche Geburt erlebt hatte, hatte es auch schon seine Unschuld verloren. Auskunftsfreudiger wird Scorsese indes, wenn er die Systemkritik der Nachkriegs-Gangsterfilme skizziert (was für mich persönlich auch wesentlich interessanter ist als die verdammten Musicals). Dass viele der (unproblematischeren) genannten Filme in Deutschland nie fürs Heimkino erschienen sind, ist ernüchternd.

„Der Gangster karikierte den amerikanischen Traum.“

Teil 2 greift die eigentlichen Anfänge des Films und seiner Kameratechniken auf, bewegt sich also zunächst ein gutes Stück in der Zeit zurück. Den italienischen Monumentalfilm „Cabiria“ (1915, Regie: Giovanni Pastrone) nennt Scorsese als Vorbild für pompöse US-Produktionen, verharrt zunächst bei frühen Monumentalepen und schlägt schließlich eine Brücke zu Murnaus „Sunrise“ und anderen Stummfilmklassikern. Der Übergang zur Tonfilm-Ära wird u.a. anhand eines Ausschnitts aus einem Seminar o.ä. illustriert, doch recht schnell ist Scorsese beim frühen Farbfilm und den sich damit neu ergeben habenden Möglichkeiten, die die Scope-Formate noch einmal erweiterten. Bedeutet der Einzug des Digitalen in die Filmherstellung das Ende der ausladenden Epen? Einst aktuelle Computermöglichkeiten werden von einem Fachmann erläutert, immerhin arbeitete bereits Kubrick für „2001“ (1968), der ausgiebig geehrt wird, mit solchen. Nicht nur Brian De Palma nimmt moderne Technologie daher in Schutz. Letztlich geht es unabhängig von der verwendeten Technik um die Magie des Kinos, die hier in viele passende, schöne Worte gekleidet wird.

Szenenwechsel, im wahrsten Sinne des Wortes: Den nun folgenden Abschnitt nutzt Scorsese für eine wunderbare Ehrerbietung an Low-Budget- und B-Movies. Als herausragende Beispiele führt er Jacques Tourneurs „Katzenmenschen“ (1942) und „Ich folgte einem Zombie“ (1943) an und nennt den Franzosen einen Pionier des düsteren Low-Budget-Films, bevor er sich dem Film noir als Stimmung und Stil und dessen Regisseuren wie Max Orpheus und anderen europäischen Auswanderern widmet, begleitet von Statements zahlreicher Filmemacher. Mit Ida Lupino hebt er auch eine Regisseurin hervor. Schade, dass sich in diesen Abschnitt in der deutschen Bearbeitung ein Fehler geschlichen hat, indem Robert Aldrichs „Rattennest“ (1955) als „Rattengift“ bezeichnet wird.

Im dritten Teil verdeutlicht Scorsese, wie wichtig kleine Filme für Wagnisse und als Experimentierfelder sind und gräbt Allan Dwans Western „Stadt der Verdammten“ (1954) als Beispiel für einen gehaltvollen, zu Unrecht vergessenen B-Film, in den politkritische Metaphern „hineingeschmuggelt“ worden seien, aus. Weitere 1950er-Filme, die kritische Haltungen transportierten, seien Americanas gewesen – beispielsweise „Eine Handvoll Hoffnung“ (1956), dessen Regisseur Nicholas Ray persönlich zu Wort kommt. Oder auch Samuel Fullers Filme, die sich gegen Selbstgefälligkeit und Arroganz während des Kalten Kriegs gerichtet hätten – woraufhin Fuller eine alte Anekdote auspackt. Dieser Teilbereich schließt mit dem Ende des „goldenen Zeitalters“ und dem Zusammenbruch des Studiosystems.

Mit am interessantesten wird es, wenn Scorsese die „Bilderstürmer“ anspricht. Als diese klassifiziert er offen unkonventionell agierende Regisseurinnen und Regisseure, die Tabus brechen. Als Resultate nennt er Griffith‘ „Gebrochene Blüten“ (1919), von Strohheims „Der Hochzeitsmarsch“ (1928), Browns „Hell's Highway“ (1932), Wellmans „Kinder auf den Straßen“ (1933), von Sternbergs barocke Filmwelten und Arbeiten mit Marlene Dietrich sowie schließlich Welles‘ „Citizen Kane“ (1941) und Chaplins „Der große Diktator“ (1940) – und einmal mehr muss man sich wundern, wie unpopulär viele der genannten Werke hierzulande sind.

Elia Kazans „Endstation Sehnsucht“ (1951) und „Die Faust im Nacken“ (1954) werden als Nachkriegsfilm, die den Production Code (also die US-Filmzensur) überwanden, ins Feld geführt und Kazan als Wegbereiter offener Kino-Tabubrüche zugunsten eines gesteigerten filmischen Realismus genannt. In diesem Zuge werden ferner Premingers „Der Mann mit dem Goldenen Arm“ (1955) über Drogensucht und Mackendricks „Dein Schicksal in meiner Hand“ (1957) über die Gier nach Macht angeführt, während Wilders „Eins, zwei, drei“ (1961) als Beispiel für scharfzüngige Komödien genannt wird und Wilder ebenfalls für ein persönliches Statement gewonnen werden konnte. Und im Anschluss äußert sich Arthur Penn zu „Bonnie & Clyde“ (1967), womit man im New Hollywood angekommen ist. Nachdem Scorsese bereits „2001“ gefeiert hatte, kehrt er noch einmal zu Kubrick zurück und hebt ausgerechnet dessen „Lolita“ (1962) und „Barry Lyndon“ (1975) – laut Scorsese Kubricks gewagtester Film – hervor, was mich daran erinnert, mir diese endlich einmal anzusehen. Zu seinen eigenen Psychodramen kommt Regisseur John Cassavetes selbst zu Wort, bevor Scorsese zum Ende hin auf andere Dokumentarfilme über Filme und Regisseure, die schon oft gefeiert wurden und populärer sind, verweist – und mit Kazans „Die Unbezwingbaren“ (1963) seine Ausführungen schließt. Scorseses letzte Worte gelten den Parallelen zwischen religiöser Spiritualität und der des Films, die er erkennt und zieht – und bezeichnenderweise wurde dann auch sein nächstes Projekt die Dalai-Lama-Biographie „Kundun“…

„Martin Scorseses Reise durch den amerikanischen Film“ ist eine spannende Übersicht über Scorseses Einflüsse und bietet inspirierende Einblicke in seine Weise der Filmrezeption. Mir gefällt Scorseses Herangehensweise in ihrer Mischung aus subjektiver Perspektive und einer nicht ganz gewöhnlichen Strukturierung, die dennoch stets nachvollziehbar und meist chronologisch schlüssig bleibt und bei aller persönlichen Herangehensweise auf angenehme Weise sachlich, respektvoll und umfangreich wirkt. Gewissermaßen handelt es sich um ein Plädoyer Scorseses fürs Studium alter Filme, wenngleich er sich ab 1970 mit der Begründung, ab dann selbst aktiver Teil des US-Kinos geworden zu sein und somit den Publikumsblick verloren zu haben, geschickt aus der Affäre zieht. Wie er bis dahin frei von der Leber weg offenlegt, woraus er seine Inspirationen bezieht und in aller Bescheidenheit gar nicht erst so tut, als würde er mit seinen (nicht selten herausragenden) eigenen Filmen das Rad neu erfinden, ist jedoch aller Ehren wert.

Zugleich ist dieser Film fast so etwas wie eine Werbesendung für Regisseure, die hier mit etlichen intelligenten Aussagen glänzen. Größter Dank gebührt Scorsese zweifelsohne dafür, wie viel Platz er gerade den „kleineren“ Produktionen, den Low-Budget- und B-Filmen, einräumte und auf ihre Bedeutung verwies. So ziemlich jeder Filmbegeisterte dürfte aus dem Genuss dieses Dokumentarfilms in jedem Falle das eine oder andere mitnehmen – oder sich schlicht knapp vier Stunden lang von Scorseses angenehmer Erzählweise gut unterhalten lassen. Normalerweise würde ich locker 8 oder gar etwas mehr Punkte für diese gehaltvolle, unprätentiöse Dokumentation zücken, aufgrund des eingangs erwähnten Makels werden es „nur“ 7,5/10 – ein Tipp für all diejenigen, die entweder ins Verständnis des Regisseurs Scorsese oder in die US-amerikanische Kino-Geschichte eintauchen wollen, ist diese Produktion so oder so unbedingt!

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Tatort: Medizinmänner

„Wo bin ich hier überhaupt?“

Das Œuvre des deutschen Regisseurs Peter Carpentier ist bis heute recht übersichtlich, nach seiner Beteiligung an der TV-Serie „Hafendetektiv“ jedenfalls inszenierte er den 24. Einsatz der Duisburger „Tatort“-Kripo um Horst Schimanksi (Götz George), Christian Thanner (Eberhard Feik) und Hänschen (Chiem van Houweninge), zu dem letzterer das Drehbuch verfasste: „Medizinmänner“ wurde im Frühjahr 1990 erstausgestrahlt.

„Wenn einer so pervers ist, morgens um fünf Uhr angeln zu gehen, verdient er nichts anderes, als erschossen zu werden…“

Der Abteilungsleiter eines pharmazeutischen Betriebs, Jochen Bähr, wird von einem nacktbadenden Pärchen tot in einem Angelboot auf einem Waldsee aufgefunden. Die alarmierte Polizei findet versteckt im Boot außerdem Bährs kleinen Sohn Thomas (Nikolai Bury, „Sommertage“) – lebendig, aber unter Schock stehend und verstummt. Kriminalhauptkommissar Schimanski fährt Thomas zu dessen Mutter Karin (Heidemarie Wenzel, „Die Legende von Paul und Paula“) und überbringt ihr die schreckliche Nachricht. Sie erwähnt einen Freund und Vorgesetzten ihres Mannes: Dr. Peter Schatz (Julius Caesar, „Christoph Bantzer“) habe ihn üblicherweise auf seinen Angelausflügen begleitet, sei diesmal aber verhindert gewesen. Schimanski versucht, eine Beziehung zu Thomas aufzubauen und ihn einfühlsam zum Sprechen zu bewegen, doch während eines gemeinsamen Ballspiels auf der Straße wird der Junge entführt. Bei der Befragung von Dr. Schatz in dessen Unternehmen entgeht dieser nur knapp einem Mordanschlag. Schimanski wird trotzdem fündig: Möglicherweise haben der Mord und die Entführung etwas mit Pharmageschäften mit afrikanischen Staaten zu tun…

„Ich muss zum Psychiater!“ – „Gute Besserung!“

Ein völlig verkaterter Schimmi wird von Thanner aus dem Bett geholt und zum Tatort gefahren. Ein bisschen seltsam ist es schon, dass für den kleinen Jungen weder ein Arzt noch ein Polizeipsychologe gerufen werden. Kein Wunder, dass er wegläuft, als Schimmi ihn kurz aus den Augen lässt. Dass er dabei sogleich entführt wird, potenziert die Misere. Leider ist auch Thanner nicht ganz auf der Höhe, sondern von einer Erkältung gebeutelt – und vom Vorgesetzten Ossmann (Gerhard Olschewski) gestresst, der einmal mehr Königsberg vertritt. Dass Dr. Schatz etwas mit den Kapitalverbrechen zu tun hat, wird sehr schnell klar, seine Spannung bezieht „Medizinmänner“ also in erster Linie aus der Frage nach den Hintergründen und Motiven.

„So einen Mann wie Schimanski verliert man doch nicht einfach!“

Wie gern einmal, wenn „Hänschen“ das Drehbuch verfasst hat, bekommt auch dieser „Tatort“ einen starken holländischen Anstrich: Die Spur führt nach Rotterdam, was eine Art „Culture-Clash“ zur Folge hat. Schnell gerät Thanner in einen Konflikt mit holländischen Drogendealern, der durch Hänschens und Schimmis beherztes Eingreifen vor einer Eskalation bewahrt wird, im Nachtleben lässt man’s krachen und lernt eine „Sozialarbeiterin“ sowie eine „Dame von der Heilsarmee“ kennen, muss sich von einer Holländerin vom deutschen Fernsehen, insbesondere der „Tatort“-Reihe, vorschwärmen lassen und insistiert, Holland nicht bombardiert zu haben. Zum anfänglich feindosiert eingestreuten Dialogwitz und Slapstick gesellt sich, ist man erst einmal über der Grenze, recht offensiver Humor. Schluss mit lustig ist erst, als nach dem Jungen nun auch noch Schimanski verschwindet.

Eine spektakuläre Rettungsaktion auf offener See und diverse Ermittlungserfolge später hat „Medizinmänner“ reichlich Kritik an der Pharmaindustrie geübt und vor harten chemischen Drogen gewarnt, wobei mir diesmal unbekannt ist, inwieweit dieser Fall in der Realität verankert ist. Ihr Fett weg bekommen auch liberale niederländische Gesetzgebungen, die, angewandt wie innerhalb dieser Handlung, nichts anderes als Verantwortungslosigkeit und Bequemlichkeit bedeuten. Das ist sicherlich diskussionswürdig, aber gerade deshalb gut und von einer über den reinen Unterhaltungsfaktor hinausgehenden Relevanz. Der Humor trägt zum Gelingen dieses „Tatorts“ ebenso bei, wenngleich man sich die Posse um Ossmanns vermeintliche Homosexualität gut hätte kneifen können. Hier und da hängt’s dramaturgisch ein wenig und nicht alle aufgeworfenen Fragen werden abschließend geklärt, als eine Art Ruhrpott/Holland-Crossover-Episode bietet „Medizinmänner“ aber guten und seriös geschauspielerten Sonntagskrimistoff, der über weite Strecken authentisch ungemütlich wirkt, statt End-‘80er-Wohlfühl-Atmosphäre zu erzeugen. Als inhaltlich nicht ganz passend, jedoch musikalisches Zeitkolorit offenbarend entpuppt sich die Pop-Nummer „Only Love Can Help“ der Künstlerin Azra, der diesmal der „Tatort“-Song der Woche war.

„Wo bin ich hier überhaupt?“

Das Œuvre des deutschen Regisseurs Peter Carpentier ist bis heute recht übersichtlich, nach seiner Beteiligung an der TV-Serie „Hafendetektiv“ jedenfalls inszenierte er den 24. Einsatz der Duisburger „Tatort“-Kripo um Horst Schimanksi (Götz George), Christian Thanner (Eberhard Feik) und Hänschen (Chiem van Houweninge), zu dem letzterer das Drehbuch verfasste: „Medizinmänner“ wurde im Frühjahr 1990 erstausgestrahlt.

„Wenn einer so pervers ist, morgens um fünf Uhr angeln zu gehen, verdient er nichts anderes, als erschossen zu werden…“

Der Abteilungsleiter eines pharmazeutischen Betriebs, Jochen Bähr, wird von einem nacktbadenden Pärchen tot in einem Angelboot auf einem Waldsee aufgefunden. Die alarmierte Polizei findet versteckt im Boot außerdem Bährs kleinen Sohn Thomas (Nikolai Bury, „Sommertage“) – lebendig, aber unter Schock stehend und verstummt. Kriminalhauptkommissar Schimanski fährt Thomas zu dessen Mutter Karin (Heidemarie Wenzel, „Die Legende von Paul und Paula“) und überbringt ihr die schreckliche Nachricht. Sie erwähnt einen Freund und Vorgesetzten ihres Mannes: Dr. Peter Schatz (Julius Caesar, „Christoph Bantzer“) habe ihn üblicherweise auf seinen Angelausflügen begleitet, sei diesmal aber verhindert gewesen. Schimanski versucht, eine Beziehung zu Thomas aufzubauen und ihn einfühlsam zum Sprechen zu bewegen, doch während eines gemeinsamen Ballspiels auf der Straße wird der Junge entführt. Bei der Befragung von Dr. Schatz in dessen Unternehmen entgeht dieser nur knapp einem Mordanschlag. Schimanski wird trotzdem fündig: Möglicherweise haben der Mord und die Entführung etwas mit Pharmageschäften mit afrikanischen Staaten zu tun…

„Ich muss zum Psychiater!“ – „Gute Besserung!“

Ein völlig verkaterter Schimmi wird von Thanner aus dem Bett geholt und zum Tatort gefahren. Ein bisschen seltsam ist es schon, dass für den kleinen Jungen weder ein Arzt noch ein Polizeipsychologe gerufen werden. Kein Wunder, dass er wegläuft, als Schimmi ihn kurz aus den Augen lässt. Dass er dabei sogleich entführt wird, potenziert die Misere. Leider ist auch Thanner nicht ganz auf der Höhe, sondern von einer Erkältung gebeutelt – und vom Vorgesetzten Ossmann (Gerhard Olschewski) gestresst, der einmal mehr Königsberg vertritt. Dass Dr. Schatz etwas mit den Kapitalverbrechen zu tun hat, wird sehr schnell klar, seine Spannung bezieht „Medizinmänner“ also in erster Linie aus der Frage nach den Hintergründen und Motiven.

„So einen Mann wie Schimanski verliert man doch nicht einfach!“

Wie gern einmal, wenn „Hänschen“ das Drehbuch verfasst hat, bekommt auch dieser „Tatort“ einen starken holländischen Anstrich: Die Spur führt nach Rotterdam, was eine Art „Culture-Clash“ zur Folge hat. Schnell gerät Thanner in einen Konflikt mit holländischen Drogendealern, der durch Hänschens und Schimmis beherztes Eingreifen vor einer Eskalation bewahrt wird, im Nachtleben lässt man’s krachen und lernt eine „Sozialarbeiterin“ sowie eine „Dame von der Heilsarmee“ kennen, muss sich von einer Holländerin vom deutschen Fernsehen, insbesondere der „Tatort“-Reihe, vorschwärmen lassen und insistiert, Holland nicht bombardiert zu haben. Zum anfänglich feindosiert eingestreuten Dialogwitz und Slapstick gesellt sich, ist man erst einmal über der Grenze, recht offensiver Humor. Schluss mit lustig ist erst, als nach dem Jungen nun auch noch Schimanski verschwindet.

Eine spektakuläre Rettungsaktion auf offener See und diverse Ermittlungserfolge später hat „Medizinmänner“ reichlich Kritik an der Pharmaindustrie geübt und vor harten chemischen Drogen gewarnt, wobei mir diesmal unbekannt ist, inwieweit dieser Fall in der Realität verankert ist. Ihr Fett weg bekommen auch liberale niederländische Gesetzgebungen, die, angewandt wie innerhalb dieser Handlung, nichts anderes als Verantwortungslosigkeit und Bequemlichkeit bedeuten. Das ist sicherlich diskussionswürdig, aber gerade deshalb gut und von einer über den reinen Unterhaltungsfaktor hinausgehenden Relevanz. Der Humor trägt zum Gelingen dieses „Tatorts“ ebenso bei, wenngleich man sich die Posse um Ossmanns vermeintliche Homosexualität gut hätte kneifen können. Hier und da hängt’s dramaturgisch ein wenig und nicht alle aufgeworfenen Fragen werden abschließend geklärt, als eine Art Ruhrpott/Holland-Crossover-Episode bietet „Medizinmänner“ aber guten und seriös geschauspielerten Sonntagskrimistoff, der über weite Strecken authentisch ungemütlich wirkt, statt End-‘80er-Wohlfühl-Atmosphäre zu erzeugen. Als inhaltlich nicht ganz passend, jedoch musikalisches Zeitkolorit offenbarend entpuppt sich die Pop-Nummer „Only Love Can Help“ der Künstlerin Azra, der diesmal der „Tatort“-Song der Woche war.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Tobe Hooper's Living Nightmare

„Der Tag wird kommen, an dem ich gerächt sein werde!“

Im Jahre 1993, zwischen seiner TV-Dokumentation „Real Ghost - Die Geister sind unter uns“ und seiner leider reichlich misslungenen King-Adaption „The Mangler“ also, beteiligte sich Tobe Hooper, immerhin Miterfinder des Backwood-Terror-Kinos („The Texas Chainsaw Massacre“), nicht nur am Episodenhorrorfilm „Body Bags“, sondern wurde auch seine Direct-to-Video-Produktion „Tobe Hooper's Living Nightmare“ veröffentlicht. Rom Globus‘ und Daniel Matmors Drehbuch greift lose die „Eugenie“-Thematik Marquis de Sades auf und vermengt Horrorelemente mit etwas Erotik.

„Hast du je De Sade gelesen?“

Archäologen-Tochter Genie Matteson (Zoe Trilling, „Dr. Giggles“) besucht ihren Vater (William Finley, „Phantom im Paradies“) im ägyptischen Alexandria, wo er Ausgrabungen leitet. Dort wird die undurchsichtige, aber attraktive Sabina (Alona Kimhi, „Chico, der Skipper“) auf sie aufmerksam und macht sie mit De Sades Werken vertraut. Was Genie nicht ahnt: Sabina versucht, ihr nach und nach eine Art Gehirnwäsche zu verpassen, um sie in einem vom Ururenkel des Marquis (Robert Englund, „Nightmare – Mörderische Träume“) konspirativ betriebenen sadistisch-dekadenten Zirkel zu missbrauchen…

„In der Wüste hast du wirkliche Freiheit!“

Der Prolog ist zunächst einmal vielversprechend: Dieser spielt zu Lebzeiten De Sades und zeigt, wie ein bis zur Unkenntlichkeit geschminkter Robert Englund in den Kerker eines wahren Horrorknasts geworfen wird. Trotz Schminke ist er so hässlich, dass sich ein Mithäftling lieber die Augen ausreißt, als ihn anzusehen. Dann erst begeben wir uns ins Alexandria des Jahres 1993, die Montage wird jedoch im weiteren Verlauf häufiger zwischen Gegenwartsszenen um Genie und der düsteren Vergangenheit in De Sades Kerker changieren. Die unbedarfte Genie ist eine hübsche Teenagerin, die sich recht offenherzig durch die muslimische Stadt bewegt und Sabina kennenlernt, als diese sie vor einer Vergewaltigung rettet. Schnell freundet man sich an; die Warnungen ihres Vaters, Sabina sei schlechter Umgang, schlägt Genie in den Wind.

Bis hierhin ist „Tobe Hooper's Living Nightmare“ eigentlich noch recht ordentlich. Dass Sabina ein falsches Spiel spielt, ist schnell klar, aber die Mischung aus nordafrikanischer Exotik und De-Sade-Mystik macht neugierig. In einer Opiumhöhle gibt es Oben-ohne-Tänze zu betrachten, was als Indikator für den von nun an steigenden Erotikfaktor betrachtet werden kann – doch als ein Muselmann (Juliano Mer-Khamis, „Die Schwächen der starken Frauen“) wie ein Traumprinz auf einem Pferd angeritten kommt und sich von Genie aufreißen lässt, hat dies zwar eine Softsex-Szene zur Folge, findet man sich aber auch plötzlich knietief im mehr schlecht als recht zusammenkonstruierten Klischeesumpf wieder. Die Schnitte zu Monologen De Sades im Verlies sollen wohl nach und nach die Hintergrundgeschichte preisgeben, wirken aber zunehmend wie Fremdkörper. Eine fiebrig surreale, sexuell aufgeladene Komponente scheint Hooper mit visualisierten Vorstellungen Genies beim Studium des Werks De Sades einbringen zu wollen. Zwischen die abgefahrene Bilder mischt sich ihr Sexualpartner nackt auf seinem Pferd, die Grenzen zwischen Ambition und unfreiwilliger Komik beginnen zu verschwimmen.

Als Englund in seiner zweiten Rolle als De-Sade-Nachfahre Paul Chevalier ins Spiel kommt geschieht dies im Rahmen einer ausufernd dekadenten Feier, die aus der Zeit gefallen und in ihrer Bizarrie vermutlich verstören soll, jedoch vielmehr wie ein spaßiges Kostümfest wirkt. Nichtsdestotrotz plagen Genie im Anschluss (visualisierte) Alpträume, während ihr fast vergessener Vater tatsächlich einmal bei seinen Ausgrabungen gezeigt wird. Hübsch hingegen ist eine erotische lesbische Vision ausgefallen, die ein bisschen an Ken Russell erinnert und bei der sich die Maskenabteilung einmal mehr kräftig austoben durfte. Das letzte Drittel wiederum lässt „Tobe Hooper's Living Nightmare“ länger wirken, als der Film eigentlich ist, denn seinem okkulten Folterritual und einigen Morden zum Trotz kommt er nicht recht aus dem Quark, nervt stattdessen mit Chevaliers überzeichnetem, aufgesetztem Gequatsche, das den Schurken zwar alles haarklein erklären lässt, damit aber mehr an einen Cartoon denn einen ernstzunehmenden Horror-Thriller erinnert. Ein enttäuschendes Finale, dem ein Epilog mit einer weiteren Rückblende ins Verlies angehängt wurde.

Der Versuch dieser De-Sade-ploitation, sich auf „Eugenie“ zu beziehen und mit Okkulthorror zu vermengen, ist leider ziemlich in die Hose gegangen, wenngleich Hooper es durchaus verstand, den einen oder anderen erotischen Moment passabel zu inszenieren und Englund sich mit sichtlicher Spielfreude offenbar für nichts zu schade war. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen, zumal man mit Zoe Trilling eine zeigefreudige B-Horror-Aktrice fand, die durchaus ein Hingucker ist und den besten Eindruck macht, wenn sie sich in klassische Scream-Queen-Gefilde begibt. Nur leider handelt es sich bei Hoopers Film um keinen Slasher, sodass Trilling unterfordert und diverse Sequenzen zu wenig auf sie zugeschnitten wirken. Wie ein Herzensprojekt Hoopers erscheint „Living Nightmare“ jedenfalls nicht, wenngleich er sich mit angepasster Erwartungshaltung besser gucken lässt als manch Minuskritik suggeriert. Zweifelsohne vereint dieser Film aber viele typische ‘90er-Direct-to-Video-Horror-Schwächen, die sicher nicht nur dem Budget geschuldet sind.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Frau Jordan stellt gleich

„In der Politik braucht es vier Sachen: Ohren und Eier!“

Die deutsche SitCom „Frau Jordan stellt gleich“ ist die erste echte Eigenproduktion des Streamingdienstes „Joyn“ der ProSieben/Sat.1-Gruppe. Die Serie basiert auf einer Grundlage Ralf Husmanns („Stromberg“), der die Serie um die titelgebende Gleichbestellungsbeauftragte einer fiktionalen bundesdeutschen Kleinstadt konzipierte und zusammen mit Anneke Janssen, Elena Senft und Sarah Palma – wohlgemerkt drei Damen – die Drehbücher der zehn Episoden à rund 25 Minuten umfassenden ersten Staffel verfasste. Regie führten Fabian Möhrke („Eichwald, MdB“) und Felix Stienz („Merz gegen Merz“). Erstaufgeführt wurde die Serie ab Herbst 2019 auf Joyn, im Frühjahr 2020 folgte die Fernsehpremiere auf ProSieben. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in der Produktion.

„Kennen Sie Thelma & Louise?“ – „Glaub‘ nicht. Arbeiten die auch hier?“

Als Leiterin eines Gleichstellungsbüros, das sie zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen Renate (Mira Partecke, „Golden Twenties“) und Yvonne (Natalia Belitski, „Stillstehen“) sowie ihrem Mitarbeiter Philipp (Alexander Khuon, „3 Zimmer/Küche/Bad“) betreibt, muss es Eva Jordan (Katrin Bauerfeind, „König von Deutschland“) im Kampf um Gleichstellung und gegen Diskriminierung nicht nur mit dem chauvinistischen Bürgermeister Brinkmann (Ulrich Gebauer, „Die Katze“) aufnehmen, sondern auch sexueller Belästigung am Arbeitsplatz nachspüren, sich Diskussionen im Kindergarten nach geschlechtsspezifischem Spielzeug stellen, Senioren vor Altersdiskriminierung bewahren und nicht nur dergleichen, sondern auch vieles andere mehr. So selbstbewusst sie im Beruf auftritt, so unsicher ist die ledige kinderlose Frau in Bezug auf ihr Privatleben. Philipp entwickelt ein außerberufliches Interesse an ihr, wodurch sich Beruf und Privates zu vermengen drohen. Und als die karriferistische Frau Sommerfeld (Adina Vetter, „Blutgletscher“) ihre Kandidatur ums Bürgermeister(innen)amt bekanntgibt, steigt Eva Jordan als Gegenkandidatin in den Wahlkampf ein…

„Du bist zu nett. Nett ist nett, aber nicht gut, zumindest für mich.“

Von der Eröffnungsepisode habe ich mich erst einmal aufs Glatteis führen lassen: Als die Angestellte einer kleinen Gärtnerei Eva Jordan wegen sexueller Belästigung durch ihren Chef aufsucht, scheint es zunächst, als sei an den Vorwürfen nichts dran und handele es sich beim Chef um einen netten und zudem attraktiven Herrn. Gedanklich wähnte ich mich schon in einer Handlung um ein lügendes Opfer, das keines ist, und eine sich anbahnende Beziehungskiste zwischen Frau Jordan und dem vermeintlichen Grabscher, doch weit gefehlt: Diese falsche Fährte dürfte ein bewusster Kniff des Drehbuchs gewesen sein, um mir meine eigenen Klischeevorstellungen vorzuhalten. Dass das Ende wie ein Cliffhanger wirkt, der Fall für die Serie jedoch als abgeschlossen gilt und fortan neben der Rahmenhandlung um Evas Privatleben und ihre Bürgermeisterinnenkandidatur jede Episode einen einzelnen „Fall löst“, war dennoch etwas gewöhnungsbedürftig.

Bereits mit der zweiten Folge dürfte man sich jedoch auf diese Erzählweise eingestellt und seine unbeschwerte Freude mit dem Figurenensemble haben, dem Bauerfeind in ihrer ersten Serienhauptrolle vorsteht, ohne den anderen die Luft zum Atmen zu nehmen. Im Gegenteil: Insbesondere Renate, die etwas verhuschte und ein wenig naiv, nicht sonderlich durchsetzungsfähig wirkende Büroangestellte mittleren Alters, und Yvonne, die junge, attraktive Kampflesbe mit kurzer Zündschnur und unstillbarem Hunger nach Partys und sexuellen Abenteuern, wachsen einem schnell ans Herz. Philipp ist jener Typ Mann, der freundlich, zuverlässig, liebevoll und fernab jeglicher toxischer Männlichkeit agiert, damit jedoch für Eva bedauerlicherweise als „zu nett“ gilt – ein typischer Softie eben, auf den feministische Frauen doch eigentlich stehen müssten…? Dass und warum dies nicht so ist, zeigt diese Serie ebenso wie den Umstand, dass ein weißer alter Mann in Bürgermeisterposition, der mit Machosprüchen um sich wirft, dennoch nicht zwangsläufig das abgrundtief Böse sein muss – und dass jemand Diskriminiertes, dem geholfen wird, trotzdem auch selbst andere diskriminieren kann. Merke: Auch schwarze lesbische Behinderte können ätzend sein. Das Facettenreichtum und die Mehrdimensionalität der ambivalenten Figuren zählen zu den Stärken der Serie.

So sind auch Frauen nicht automatisch das „bessere Geschlecht“: Die Sommerfeld ist eine eiskalte Karrieristin, die sich lediglich dann für Gleichberechtigung interessiert, wenn es ihr dienlich ist, Eva Jordan ist im Umgang mit Männern nicht immer fair und nimmt auch manch Fettnäpfchen mit, Yvonne übertreibt es mit ihrer provokanten Art. Ohnehin geht es hier nicht nur ums Geschlechterverhältnis, sondern beispielsweise auch um Religionen, Nationalitäten, Behinderungen – und dies mit Fakten untermauert und klug, dabei aber nie verbissen politisch oder missionierend, ganz im Gegenteil: „Frau Jordan stellt gleich“ bringt viel Humor in sonst meist so entweder emotional aufgeladen oder furztrocken-akademisch diskutierte Themen, und zwar fernab von Mario-Barth-Plattitüden. Der Humor speist sich nicht nur aus formattypischer Situationskomik, sondern darüber hinaus aus einem guten Pfund Sprach- und Dialogwitz, vor allem aber aus dem Vermögen, das Thema Gleichberechtigung bzw. Antidiskriminierung facettenreich mit all seinen Widersprüchen zu verhandeln, sein komisches Potential herauszustellen, ohne sich über Minderheiten oder Diskriminierte lustig zu machen und zugleich, ohne es allen recht machen zu wollen.

„Frau Jordan stellt gleich“ tappt nie in die Falle sog. politischer Korrektheit, sondern orientiert sich überraschend nah an der Realität. Klischees werden gemieden; nichts und niemand wird idealisiert, schon gar nicht Chefin Jordan, die unkonventionell und pragmatisch vorgeht und ihren Sex-Appeal gewinnbringend einzusetzen versteht, statt sich ideologisch verbrämt in Betroffenheit zu ergehen oder als Moralistin aufzutreten. Wer es sich an einem der beiden Antipoden aus reaktionär/frauen- und minderheitenfeindlich/faschistoid oder dauergetriggert/besserwisserisch/hyperideologisch/humorbefreit eingerichtet hat und somit gern an etwas Anstoß nimmt, wird sich hier ständig stoßen können, alle anderen können eine Menge Spaß haben und vielleicht sogar den einen oder anderen anregenden Denkanstoß mitnehmen. Nicht zuletzt ist die Serie prima geschauspielert. Erhöhte Aufmerksamkeit ist beim Genuss jedoch angebracht, denn das Tempo ist hoch und mitunter geht es derart schnell, dass es fast den Eindruck hat, man habe für eine halbe Stunde oder mehr Laufzeit konzipierte Episoden auf 25 Minuten komprimiert. Das Stakkatohafte hat durchaus seinen Reiz, dann und wann hätte es dem Erzählfluss aber gutgetan, den Fuß etwas vom Gas zu nehmen.

Ich freue mich auf die nächste Staffel.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Tatort: Bis zum Hals im Dreck

„Pfadfinder wollen wir hier nicht haben!“

Nach seinem „Tatort“-Debüt „Medizinmänner“ aus dem Jahre 1990 inszenierte Peter Carpentier auch die erste im neuen Jahrzehnt ausgestrahlte Duisburger Episode: „Bis zum Hals im Dreck“ feierte seine Premiere am 09.06.1991. Auch dieser „Tatort“ entstand nach einem Drehbuch des Hänschen-Darstellers Chiem van Houweninge, das dieser mit Ko-Autor Wolfgang Hesse verfasst hatte. Es handelt sich um den 27. und somit vorvorletzten Einsatz des Duisburger Kripo-Teams um Horst Schimanksi (Götz George) und Christian Thanner (Eberhard Feik).

„Du bist ‘n richtiger Beamtenarsch geworden!“

Auch ein Schimanski hat mal Urlaub, also fährt er mit seinem Motorrad aufs Land, schlägt irgendwo sein Zelt auf und hängt die Angel in den See – bis der Dorfpolizist (klasse: Horst A. Fechner, „Didi und die Rache der Enterbten“) kommt, ihn anmotzt, weil er keinen Angelschein hat, und er auch noch eine junge Frau (Ilona Schulz, „Linie 1“) retten muss, die hilflos im See planscht, nachdem ihr Gaul sie abgeworfen hat. Nachdem er sie zu ihren Eltern auf den Bauernhof gebracht und dort erfahren hat, dass sie am nächsten Tag den Tierarzt des Dorfs heiraten würde, muss er feststellen, dass die örtlichen Bauerntrampel sein Zelt zerstört haben. Immerhin hat er aber die Einladung zum Polterabend in der Tasche und so sieht man sich alsbald wieder. Die Nacht vor der Hochzeit endet jedoch tödlich für den Bräutigam (Max Herbrechter, „Herz in der Hand“), der mit einem Seil erhängt an einem Baum aufgefunden wird. Weder Schimanski noch Silke, so der Name der verzweifelten jungen Frau, glauben an einen Selbstmord, sodass Schimmi auf seinen Urlaub pfeift und die Kripokollegen um Mithilfe bietet…

„Zwei feuchte Augen, ‘n hübscher Arsch und ‘ne rührselige Geschichte...“

Die Exposition ist eine schöne Antiwerbung gegen das Campen, und wer möchte, kann sich an einem splitternackten Götz George erfreuen, der in den See springt. Der weitere Verlauf ist vor allem von verschwiegenen, aber umso fieseren Bauern geprägt, die Schimmi und Co. zusetzen, wo sie nur können, und keinerlei Hehl aus ihrer Antipathie machen. Zeitweise inszeniert Carpentier all das sehr komödiantisch, inklusive Running Gags, Slapstick-Einlagen und Thanner in alberner Motorrad-Sicherheitskluft. Das ist gelungen, weil wirklich witzig, nimmt dann und wann aber etwas die Brisanz, vor allem aber die Tragik heraus. Erstere kehrt zurück, als die auf realen Vergehen der Landwirtschaft beruhenden Schweinereien herauskommen, die die Bauerntölpel mit illegalen Hormonpräparaten im Zuge ihrer Kälbermast praktizierten und mit dem Tod des Tierarztes zusammenhängen. Ganz so einfach wie es zunächst scheint ist die Lösung dann aber doch nicht, das Drehbuch setzt noch einen drauf und offenbart einen Moloch, in dem kaum jemand wirklich unschuldig ist.

„Also Mord, ist doch wunderbar!“

„Bis zum Hals im Dreck“ ist ein Abgesang aufs Landleben und jegliche Dorfromantik, wie die urbane Kripo nicht erst im harschen, vielleicht etwas arg bemüht auf Western getrimmten Finale feststellen muss. Das sorgt für Abwechslung innerhalb der Duisburg-Tatort“-Sujets, der Tapetenwechsel hat seinen Reiz – wenngleich Schimanski die Dorfluft anscheinend derart gut bekommt, dass er überraschend vernünftig bleibt und sich keinerlei Eskapaden hingibt. Damit wird jedoch das Potential der Figur Schimanski unterhöhlt, denn der Culture Clash zwischen dem Stadttrinker und Lebemann auf der einen und der Dorfgemeinschaft auf der anderen Seite hätte doch eigentlich Stoff für reichlich Alkoholgenuss und Eskalation geboten. Stattdessen präsentiert man einen etwas sehr zahmen Schimmi. Nur in seinen Frotzeleien mit Thanner ist er ganz der Alte, und unterhaltsam ist die ganze Chose allemal. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Bauern nicht allzu schlecht wegkommen: Im Auftritt eines Politikers, der den Dörflern die gesunkenen Abnahmepreise für Fleisch zu erklären versucht, steckt natürlich ein unverblümter Hinweis auf die wahre Ursache der Misere und damit Kritik an der kleinbauerfeindlichen Politik – woran sich bis heute leider kaum etwas geändert hat. Und auch untätige Dorfbullen, die es sich in ihrer Nutzlosigkeit bequem eingerichtet haben und nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind, bekommen ihr Fett weg.

Musikalisch beglücken uns erneut Tangerine Dream, die ihre Soft-Komposition „I Just Want To Rule My Own Life Without You” von Chi Coltrane singen lassen – ein letztes Aufbäumen des ‘80er-Pop-Saxophons, bevor die ‘90er populärkulturell vollends um sich griffen. Und tatsächliche meine ich, ein wenig Abschiedsmelancholie bereits in der Atmosphäre dieses „Tatorts“ ausgemacht zu haben…

„Pfadfinder wollen wir hier nicht haben!“

Nach seinem „Tatort“-Debüt „Medizinmänner“ aus dem Jahre 1990 inszenierte Peter Carpentier auch die erste im neuen Jahrzehnt ausgestrahlte Duisburger Episode: „Bis zum Hals im Dreck“ feierte seine Premiere am 09.06.1991. Auch dieser „Tatort“ entstand nach einem Drehbuch des Hänschen-Darstellers Chiem van Houweninge, das dieser mit Ko-Autor Wolfgang Hesse verfasst hatte. Es handelt sich um den 27. und somit vorvorletzten Einsatz des Duisburger Kripo-Teams um Horst Schimanksi (Götz George) und Christian Thanner (Eberhard Feik).

„Du bist ‘n richtiger Beamtenarsch geworden!“

Auch ein Schimanski hat mal Urlaub, also fährt er mit seinem Motorrad aufs Land, schlägt irgendwo sein Zelt auf und hängt die Angel in den See – bis der Dorfpolizist (klasse: Horst A. Fechner, „Didi und die Rache der Enterbten“) kommt, ihn anmotzt, weil er keinen Angelschein hat, und er auch noch eine junge Frau (Ilona Schulz, „Linie 1“) retten muss, die hilflos im See planscht, nachdem ihr Gaul sie abgeworfen hat. Nachdem er sie zu ihren Eltern auf den Bauernhof gebracht und dort erfahren hat, dass sie am nächsten Tag den Tierarzt des Dorfs heiraten würde, muss er feststellen, dass die örtlichen Bauerntrampel sein Zelt zerstört haben. Immerhin hat er aber die Einladung zum Polterabend in der Tasche und so sieht man sich alsbald wieder. Die Nacht vor der Hochzeit endet jedoch tödlich für den Bräutigam (Max Herbrechter, „Herz in der Hand“), der mit einem Seil erhängt an einem Baum aufgefunden wird. Weder Schimanski noch Silke, so der Name der verzweifelten jungen Frau, glauben an einen Selbstmord, sodass Schimmi auf seinen Urlaub pfeift und die Kripokollegen um Mithilfe bietet…

„Zwei feuchte Augen, ‘n hübscher Arsch und ‘ne rührselige Geschichte...“

Die Exposition ist eine schöne Antiwerbung gegen das Campen, und wer möchte, kann sich an einem splitternackten Götz George erfreuen, der in den See springt. Der weitere Verlauf ist vor allem von verschwiegenen, aber umso fieseren Bauern geprägt, die Schimmi und Co. zusetzen, wo sie nur können, und keinerlei Hehl aus ihrer Antipathie machen. Zeitweise inszeniert Carpentier all das sehr komödiantisch, inklusive Running Gags, Slapstick-Einlagen und Thanner in alberner Motorrad-Sicherheitskluft. Das ist gelungen, weil wirklich witzig, nimmt dann und wann aber etwas die Brisanz, vor allem aber die Tragik heraus. Erstere kehrt zurück, als die auf realen Vergehen der Landwirtschaft beruhenden Schweinereien herauskommen, die die Bauerntölpel mit illegalen Hormonpräparaten im Zuge ihrer Kälbermast praktizierten und mit dem Tod des Tierarztes zusammenhängen. Ganz so einfach wie es zunächst scheint ist die Lösung dann aber doch nicht, das Drehbuch setzt noch einen drauf und offenbart einen Moloch, in dem kaum jemand wirklich unschuldig ist.

„Also Mord, ist doch wunderbar!“

„Bis zum Hals im Dreck“ ist ein Abgesang aufs Landleben und jegliche Dorfromantik, wie die urbane Kripo nicht erst im harschen, vielleicht etwas arg bemüht auf Western getrimmten Finale feststellen muss. Das sorgt für Abwechslung innerhalb der Duisburg-Tatort“-Sujets, der Tapetenwechsel hat seinen Reiz – wenngleich Schimanski die Dorfluft anscheinend derart gut bekommt, dass er überraschend vernünftig bleibt und sich keinerlei Eskapaden hingibt. Damit wird jedoch das Potential der Figur Schimanski unterhöhlt, denn der Culture Clash zwischen dem Stadttrinker und Lebemann auf der einen und der Dorfgemeinschaft auf der anderen Seite hätte doch eigentlich Stoff für reichlich Alkoholgenuss und Eskalation geboten. Stattdessen präsentiert man einen etwas sehr zahmen Schimmi. Nur in seinen Frotzeleien mit Thanner ist er ganz der Alte, und unterhaltsam ist die ganze Chose allemal. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Bauern nicht allzu schlecht wegkommen: Im Auftritt eines Politikers, der den Dörflern die gesunkenen Abnahmepreise für Fleisch zu erklären versucht, steckt natürlich ein unverblümter Hinweis auf die wahre Ursache der Misere und damit Kritik an der kleinbauerfeindlichen Politik – woran sich bis heute leider kaum etwas geändert hat. Und auch untätige Dorfbullen, die es sich in ihrer Nutzlosigkeit bequem eingerichtet haben und nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind, bekommen ihr Fett weg.

Musikalisch beglücken uns erneut Tangerine Dream, die ihre Soft-Komposition „I Just Want To Rule My Own Life Without You” von Chi Coltrane singen lassen – ein letztes Aufbäumen des ‘80er-Pop-Saxophons, bevor die ‘90er populärkulturell vollends um sich griffen. Und tatsächliche meine ich, ein wenig Abschiedsmelancholie bereits in der Atmosphäre dieses „Tatorts“ ausgemacht zu haben…

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Blau ist eine warme Farbe

„Voll die Klemmschwester!“

Der tunesischstämmige Regisseur Abdellatif Kechiche („Couscous mit Fisch“) adaptierte für sein in französisch-belgisch-spanischer Koproduktion entstandenes und im Jahre 2013 veröffentlichtes Liebes-/Coming-of-Age-Drama „Blau ist eine warme Farbe“ die gleichnamige Graphic Novel Julie Marohs.

Die eher schüchterne und zurückhaltende Teenagerin und Schülerin Adèle (Adèle Exarchopoulos, „Die Kinder von Paris“) verliebt sich in die wenige Jahre ältere, blauhaarige und offenherzige Kunststudentin Emma (Léa Seydoux, „Winterdieb“) und geht mit ihr eine leidenschaftliche lesbische Liebesbeziehung ein, die Adèle gegenüber ihren Eltern geheim hält und zum Zerwürfnis mit Freundinnen und Freunden führt. Man zieht zusammen und Adèle beginnt eine Ausbildung zur Grundschullehrerin. Doch die Beziehung scheitert am fehlenden Anschluss Adèles an Emmas kunstbelesenen Freundeskreis, an Emmas zunehmender Zusammenarbeit mit ihrer Ex-Freundin Lise (Mona Walravens, „Plötzlich Papa“) und am Gefühl der Ausgeschlossenheit und Einsamkeit, das Adèle zunehmend plagt. Es kommt zur Trennung, nachdem Emma Adèle bei deren Affäre mit einem Arbeitskollegen erwischt. Adèle versucht, die Trennung zu verarbeiten…

Kechiche ging mit dem Anspruch an seine Verfilmung heran, verstärkt auf Realismus zu setzen, um ein authentisches Bild der Figuren und ihrer Handlungen und Entwicklungen zu vermitteln. Dies findet zunächst einmal in der Verwendung ungekünstelter Jugendsprache und vulgärer Dialoge Ausdruck und erschließt sich dem Publikum bald durch die Natürlichkeit, die insbesondere die beiden Hauptdarstellerinnen an den Tag liegen. Dadurch werden auch „leise“ und weniger sichtbare Emotionen wahrnehm- und nachempfindbar, was einer der großen Pluspunkte dieses Films ist. Im Zentrum steht die verdammt süße Adèle, eine pausbäckige Brünette südländischen Typs, die zu Beginn des Films gerade ihre Sexualität entdeckt. Nachdem sie mit ihrem Freund schlussgemacht hat, knutscht sie mit ihrer besten Freundin. Sie erhofft sich mehr, aber für ihre Freundin war’s nur ein spontaner Spaß.

Doch dann wird Emma zur zentralen Figuren im Leben dieser zentralen Figur, das dadurch auf den Kopf gestellt wird. Wir beobachten die Annäherung beider aneinander, die tiefen Gefühle, die sie füreinander entwickeln, und die Liebe und Lust, der sie sich schließlich hingeben. Letztere gipfelt in mehreren ausgiebigen, recht expliziten gleichgeschlechtlichen Sexszenen, die pornös und ästhetisch zugleich, in jedem Falle hocherotisch ausgefallen sind. Doch natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein: Aufwühlende Szenen machen Homophobie ob ihrer realistischen Inszenierung richtiggehend erfahrbar, Adèles Beziehung entfremdet sie von Freund(inn)en und Familie. Und schließlich entfremden sich auch Emma und Adèle voneinander, tief empfundenes Unglück ist die Folge, von Kechiche gleichberechtigt den vorausgegangene positiven Liebeserfahrungen gegenübergestellt.

Dieser zweite Teil wurde von Kechiche absichtlich nicht vom ersten getrennt, sodass es „Blau ist eine warme Farbe“ auf eine Gesamtlaufzeit von fast drei Stunden bringt. Sicherlich, beides gehört zusammen, bedingt gewissermaßen einander. Eine strikte Trennung in zwei eigenständige Filme hätte jedoch auch verdeutlicht, dass der zweite Abschnitt gegenüber dem ersten abfällt: Logisch, wer sieht nicht lieber einem glücklich verliebten Paar u.a. beim Sex zu, als Beziehungskrach, Trennungsstress und Trauer beizuwohnen? Nichtsdestotrotz gelingt es Kechiche auch hier, Emotionen authentisch anmutend zu transportieren. Er beendet seinen Film offen, ohne jegliche Pointe – eben ganz so, wie das wahre Leben meist spielt.

Unter Kechiches Regie legt auch die Kamera jegliche Distanz ab und ergeht sich in zahlreichen Nahaufnahmen auf Adèle – und, wenn Adèle Emma anschaut, auf Emma. Auch außerhalb der Sexszenen ergeben sich dadurch intime Momente und feine, subtile Erotik, an denen man das Publikum teilhaben lässt. Die Folge sind über weite Strecken ausgeblendete Umwelt und Nebenfiguren, ganz so, wie es Frischverliebte eben tun, ohne es dabei böse zu meinen: es ist Ausdruck der Fixierung aufeinander. Angereichert werden die Bilder mit Dialogen, die um Literatur und bildende Kunst kreisen, was inspirierend, aber auch selbstverliebt wirken kann, in der Regel wohl schlicht schöngeistig. Stilistisch ist Kechiche vieles gut gelungen, wenngleich die zweite Hälfte gegenüber der erfrischenden ersten recht spröde wirkt. Leider versagte entweder der Schnitt oder aber Kechiche verwechselte Naturalismus mit betonter Langatmigkeit. Vom Auswalzen beinahe jeder Szene auf doppelte Länge profitieren lediglich die Sexszenen.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Jodorowsky's Dune

„Es gibt kein Meisterwerk ohne Wahnsinn.“

Frank Pavich, Regisseur des New-York-Hardcore-Dokumentarfilms „N.Y.H.C.“ aus dem Jahre 1999, widmet sich in seinem 2013 ebenfalls in US-Produktion entstandenen Film „Jodorowsky's Dune“ einem ganz besonderen Kuriosum der Filmhistorie: dem vielleicht großartigsten nie realisierten Filmprojekt, der Verfilmung des Science-Fiction-Epos „Dune“ des Autors Frank Herbert durch den chilenischen Filmemacher Alejando Jodorowsky.

„Sei so ehrgeizig wie nur möglich!“

Dieser hatte sich mit seinen exzentrischen und surrealen Spielfilmen „El Topo“ (1970) und „Montana Sacra – Der heilige Berg“ (1973) einen Namen gemacht und griff nun im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen. Pavich schnitt mehrere Interviews, die er mit „Jodo“ über „Dune“ geführt hat, zusammen. Diese zeigen einen alten, aber gesund wirkenden Jodorowsky, der mit sichtlicher Begeisterung über seine damaligen ehrgeizigen Ambitionen spricht, seiner Besessenheit Ausdruck verleiht und die gesamte Präproduktionsgeschichte anekdotenreich und enthusiastisch Revue passieren lässt: Wie er den französischen Comiczeichner Moebius für Skizzen und Storyboards verpflichtete, wie er den Briten Chris Foss und den Schweizer H.R. Giger für grafische Objektgestaltung und „Dark Star“-Spezialeffektkünstler Dan O’Bannon für die SFX gewann – nachdem er zuvor Douglas Trumbull („2001: Odyssee im Weltraum“) abgelehnt hatte. Grund: Er sei ihm zu technisch nicht spirituell genug gewesen.

Für die Musik nahm er Kontakt mit den Proggern Magma und Pink Floyd auf, schauspielern sollten Mick Jagger, Udo Kier, Keith Carradine sowie Salvador Dalí und Orson Welles, die er mit absonderlichen Versprechen köderte. Seinen damals präpubertären Sohn Brontis ließ er täglich Kampfsport trainieren, um ihn ebenfalls als Schauspieler einsetzen zu können. Dieser kommt gleichsam zu Wort, ferner Foss und Giger, die Produzenten Michel Seydoux und Jean-Paul Gibon und Nicolas Winding Refn als zeitgenössischer Filmemacher. Seine damalige Crew bezeichnet Jodo als Krieger, er wähnte sich auf einem Pfad zur Erschaffung eines Meilensteins, zu einer nachhaltigen Veränderung nicht nur des Kinos – man war voller Aufbruchsstimmung und Tatendrang.

Tatsächlich sehen Moebius‘ Storyboards, die zusammen mit dem Produktionskonzept in einem bibeldicken Wälzer zusammengefasst und hier in Teilen animiert gezeigt werden, ebenso beeindruckend aus wie Foss‘ und Gigers Entwürfe. Überhaupt wirkt David Lynchs missglückte „Dune“-Verfilmung aus dem Jahre 1984 gegen all das hier Gezeigte noch kleiner, als sie ohnehin schon ist. Schnell lässt man sich als Zuschauer(in) neugierig machen und von Jodorowskys Begeisterung anstecken. Der Größenwahn des Projekts ist jedoch allgegenwärtig und es ist fraglich, ob nach einem tatsächlichen Drehbeginn nicht früher oder später Wahnsinn und Egos der unterschiedlichen Protagonisten in destruktiver Weise aufeinandergeprallt wären. In der knallharten Studiorealität scheiterte Jodorowskys „Dune“ damals am Zeitgeist, der – zumindest von Geldgeberseite – aufwändigen Science-Fiction-Epen gegenüber wenig aufgeschlossen war, aber gewissermaßen auch an Jodorowsky selbst, der zu keinen Kompromissen bereit war und ein bis zu 14-stündiges Spektakel anstelle eines abendfüllenden Spielfilms plante.

In dieser Hinsicht lässt Pavichs mit einem Viktor-E.-Frankl-Zitat eröffnender Film dann auch etwas Kritik vermissen, Jodorowskys Visionen stellt er nie infrage – auch nicht, ob es wirklich nötig war, seinen zwölfjährigen Sohn derart zu drillen. Wäre es nicht schlauer gewesen, bei einer gemutmaßten Laufzeit von zehn und mehr Stunden das Konzept als Mehrteiler oder Serie zu verkaufen? War Jodo in geschäftlicher Hinsicht zu naiv, eventuell etwas übermütig oder gar arrogant? War er zu überambitioniert und dadurch realitätsverloren? Es wäre sicherlich interessant gewesen, diese oder ähnliche Fragen innerhalb dieser Dokumentation zu verhandeln. Nichtsdestotrotz ist dieser Film spannender erzählt als Lynchs „Dune“-Verfilmung und bietet er intime Einblicke in faszinierende Interna, zudem vermittelt er quasi nebenher einiges zur Person Alejandro Jodorowsky. Dass es mehr als nur ein Allgemeinplatz ist, Jodorowsky als seiner Zeit voraus zu bezeichnen, belegen die zahlreichen Gegenüberstellungen von „Dune“-Storyboard-Bildern und Ausschnitten späterer überaus erfolgreicher Science-Fiction-Filme, die offenbar stark vom Jodo-Dune-Wälzer, der damals an sämtliche US-Produktionsstudios verteilt worden war, inspiriert waren. Und dass Ridley Scott für „Alien“ mit Moebius, O’Bannon, Giger und Foss zusammenarbeite, ist sicher auch kein Zufall.

Ein bisschen von Jodorowskys „Dune“ hat es also in viele Meilensteine des Kinos geschafft, was Jodorowsky trotz seines Scheiterns zu einer Art Schlüsselfigur des Science-Fiction-Kinos macht. Pavichs Dokumentarfilm erweist ihm die Ehre und schafft ein Bewusstsein für seinen filmhistorischen Stellenwert, wodurch er die Beachtung erlangt, die er verdient. Abzüge in der B-Note gibt’s jedoch für orthographisch falsche Steven-Spielberg- und Masters-of-the-Universe-Texteinblendungen. „Jodorowsky's Dune”: Tragisch und grandios zugleich.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!

- buxtebrawler

- Forum Admin

- Beiträge: 40654

- Registriert: Mo 14. Dez 2009, 23:13

- Wohnort: Wo der Hund mit dem Schwanz bellt.

- Kontaktdaten:

Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Romance

„Für mich ist ein Mann, der mich nicht körperlich lieben kann, eine Quelle des Unglücks... ein Abgrund des Leidens.“

Zwischen „Eine perfekte Liebe“ (1996) und „Meine Schwester“ (2001) drehte die umstrittene französische Filmemacherin Catherine Breillat das Sexdrama „Romance“, das im Jahre 1999 veröffentlicht wurde und aufgrund expliziter Sexszenen und anderer ungewohnt intimer Einblicke in dünnhäutigen Kreisen als skandalös aufgefasst wurde.

„Ich darf dich betrügen, du mich aber nicht!“

Die junge, attraktive Lehrerin Marie (Caroline Ducey, „Innocent“) lebt mit ihrem Mann Paul (Thomas Sagamore Stévenin, „Der Joker und der Jackpot“) zusammen, der ihr dauerhaft den Beischlaf verweigert. Marie ist dies nicht länger hinzunehmen bereit und begibt sich auf die Suche nach unverbindlichen sexuellen Abenteuern. So lässt sie sich von einem Fremden (Rocco Siffredi, „Rocco's True Anal Stories“) in einer Bar abschleppen, sich von Robert (François Berléand, „Verhängnisvolles Alibi“), ihrem Schulrektor, für dessen Bondage-Fetisch benutzen und auf einer Treppe von einem weiteren Fremden vergewaltigen. Nachdem Paul dann doch einmal kurz über sie herübergerutscht ist, ist Marie tatsächlich schwanger von ihrem Mann, mit dem sie mittlerweile eine Art Hassliebe verbindet. Bei einer gynäkologischen Untersuchung lässt sie sich ihre Vagina von einer ganzen Gruppe Studenten betrachten und bringt ihr Kind schließlich in Pauls Abwesenheit zur Welt.

„Ein dünner Schwanz, der hat keine Würde!“

Mir fällt es nach wie vor schwer, einen Zugang zu Breillats Filmen zu finden. Auch diesmal scheint sie aufzeigen zu wollen, dass Frauen keinesfalls „unschuldige“, „reine“ Wesen sind, die kein Wässerchen trüben können. Das ist zunächst einmal ebenso wenig neu wie die Erkenntnis, dass auch Frauen sexuelle Bedürfnisse haben, die sie sich im Zweifelsfall anderweitig erfüllen, wenn der Mann seinen „ehelichen Pflichten“ nicht nachkommt. Eben dabei sieht man Marie in „Romance“ zu – und hört ihr zu, da sie zugleich als mitteilungsfreudige Offscreen-Erzählinstanz fungiert und über Sex, Beziehung und Leben philosophiert. Ducey agiert sehr freizügig, trägt jedoch einen üppigen ‘70er-Jahre-Busch vor sich her. Die Penisse Stévenins und Siffredis in den Mund zu nehmen scheut sie sich nicht, auch nicht, sich von Berléand fesseln oder vom Frauenarzt den Finger einführen zu lassen. Die nach einer knappen halben Stunde eingeleitete, skandalumwitterte, vermeintlich reale Sexszene mit Pornodarsteller Siffredi ist jedoch nicht der Rede wert: Entgegen anderslautender Gerüchte handelt es sich um keine reale Penetration, zudem ist während des Akts keines der Geschlechtsteile zu sehen. Davon einmal abgesehen ist die ganze Sequenz vollkommen zerredet worden und der Geschlechtsakt extrem kurz, was eigenartigerweise überhaupt nicht problematisiert wird: Für alle Beteiligten scheint es normal, vorm Beischlaf lange zu quatschen, um sich anschließend innerhalb von 100 Sekunden zu erleichtern bzw. in sich erleichtern zu lassen.

Überliefert ist, dass Breillat Bock auf den Pornodarsteller hatte – so wäre es kaum verwunderlich, wenn er in erster Linie verpflichtet worden wäre, damit Breillat sich einmal von Angesicht zu Angesicht an seinem Anblick erfreuen kann. So etwas wie eine Pornoszene wird zu einem späteren Zeitpunkt von Marie imaginiert, während sie auf dem Gynäkologenstuhl sitzt und von Puffszenen tagträumt. Dieser Moment erinnert an HC-Inserts alter Sexploitation-Filme. Und wer sich durch den von ermüdenden inneren Monologen durchsetzten, spröde und langweilig inszenierten Film tatsächlich irgendwie angeregt fühlen sollte, wird gegen Ende von der unvermittelt auf einen einprasselnden Nahaufnahme einer Geburt abgestraft. Unter Breillats Federführung wirkt die sexuelle Entdeckungsreise einer jungen Frau nicht nur lustfeindlich, sondern manch authentisch vulgärem Dialog zum Trotz auch gekünstelt und schwer nachzuvollziehen, da die ganze Situation absurd erscheint. Marie wird ihrer Off-Schwadronerei zum Trotz lediglich schemenhaft charakterisiert, alle anderen – inklusive ihres Mannes – gar nicht. Was sie und Paul verbindet oder zumindest einmal verband, bleibt diffus. Als Psychogramm einer Frau mit gespaltenem Verhältnis zur Sexualität funktioniert „Romance“ daher ebenso wenig wie als Erotikdrama. Sex bedeutet für Breillat kein Miteinander, sondern ein Machtgefüge, und hat mit Lebensfreude oder Leidenschaft augenscheinlich nicht viel zu tun. Das ist weder sonderlich aufsehenerregend oder spannend, das ist einfach nur ermüdend.

Ein-Mann-Geschmacks-Armee gegen die eingefahrene Italo-Front (4/10 u. 9+)Onkel Joe hat geschrieben:Die Sicht des Bux muss man verstehen lernen denn dann braucht man einfach viel weniger Maaloxan.

Diese Filme sind züchisch krank!