- Cauvin.jpg (85.55 KiB) 643 mal betrachtet

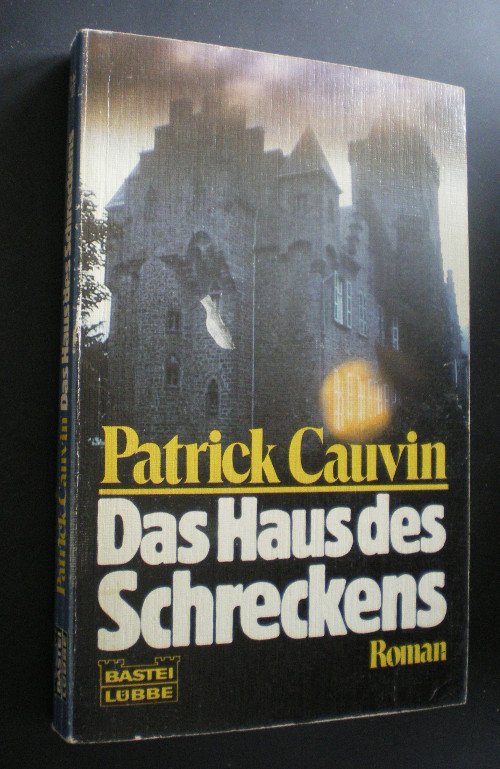

Da hat man zum ersten Mal in seinem Leben vergessen, sich ein Buch in den Rucksack für die Rast während einer mehrstündigen Wanderung zu stecken, kommt zum Glück aber in einem südpfälzischen Weinort, kurz bevor es hinauf zu Wald und Burg geht, an einem öffentlichen Bücherregal vorbei, wo zumindest einer der Insassen so wirkt, als könne man sich damit ein paar kurzweilige Stunden bereiten: Der Roman heißt in der deutschen Übersetzung vom Bastei-Lübbe-Verlag DAS HAUS DES SCHRECKENS, stammt aus der Feder eines gewissen Patrick Cauvin, (scheinbar seinerzeit ein Erfolgsschriftsteller, von denen ich allerdings noch nie zuvor gehört habe) und trägt das Cover eines 80er-Spukhaus-Heulers à la Umberto Lenzis GHOSTHOUSE – doch, als ich dann zu lesen anfange, (und vor allem jetzt, wo ich es zwei Tage später zugeklappt habe), merke ich schnell: Das dürfte einer der eigenartigsten literarischen Texte sein, die mir in letzter Zeit untergekommen sind!

Der Plot liest sich natürlich wie eine Aufhäufung von Schauerromantik-Klischees: Ein gefeierter Drehbuchautor plus frischgebackener Lebensgefährtin und deren verschrobener minderjähriger Sohn beziehen, um vom Pariser Großstadtrummel loszukommen, ein lange leerstehendes Herrenhaus irgendwo an der unteren Loire. Unser Held, Marc, findet bald heraus, dass „Haute-Pierre“, wie das Anwesen heißt, über eine bewegte und reichlich unheilvolle Vergangenheit verfügt: Jeder seiner Vorbesitzer, die sich bis zu Zeiten der Revolution von 1789 zurückverfolgen lassen, hat ein böses Ende genommen – entweder Suizid oder Nervenheilanstalt oder von aufgebrachten Bürgern zu Tode gebracht. Marc stellt Nachforschungen an und bald fest: Offenbar sind viele der vorherigen Bewohner der Überzeugung gewesen, das genaue Datum ihres Todes zu kennen – angeblich habe das Haus selbst ihnen dieses Geheimnis zugeflüstert!

Aber, puh, was Cauvin schriftstellerisch aus dieser eher generisch klingenden Story macht, hat mich durchaus manchmal zutiefst überrascht, manchmal entzückt aufschreien lassen, fortwährend aber meine Stirn in irritierte Falten gelegt: Es gibt Rückblenden, in denen (für die eigentliche Handlung völlig obsolet) geschildert wird, wie Marc und seine Freundin Andrea sich kennenlernen; immer wieder wird die Geschichte von Auszügen aus Briefen oder Tagebuchnotizen der Protagonisten unterbrochen, (die ebenso selten etwas mit dem Kernplot zu tun haben); unendlich viele Nebenfiguren sind versammelt, von denen einige ausgesprochen, sagen wir, verschroben daherkommen: Allen voran Andreas Sohn, (dessen exaktes Alter wir nie erfahren), der jeden Morgen zum Lexikon greift und sich für den jeweiligen Tag ein neues Pseudonym aussucht, mal ist er Napoleon, dann Wilhelm II., dann Émile Zola, dann Louis-Ferdinand Céline, sodass selbst die eigene Mutter zugibt, den wirklichen Namen ihres Sohnes gar nicht mehr zu kennen – hinzukommen eine übergewichtige Teenagerin, die dem Bub seinen ersten Zungenkuss aufnötigt, ein „Froschlurch“ genannter Bengel eines befreundeten Ehepaars, der mit Vorliebe aus Leibeskräften zetert und schreit, ein Filmregisseur aus Paris, ein Psychiatrie-Arzt, ein Dorfschullehrer usw.; - überhaupt lassen sich etliche Szenen finden, die satirisch mit dem französischen TV-Buisness abrechnen, (und in denen sich zahlreiche Filmreferenzen verstecken: In einer besonders seltsamen Szenen unterhalten sich Kinder darüber, dass sie angeblich Bertoluccis ULTIMO TANGO A PARIGI gesehen haben wollen); auch wohnen wir in einer Rückblende dem Dreh einer Fernsehadaption der "Drei Musketiere" bei. Der „Horror-Appeal“ gerät immer wieder ins Hintertreffen, wenn Cauvin seitenlang in blumiger Sprache das französische Hinterland oder Marseille schildert, wenn in den jeweiligen Kapiteln zwischengeschobenen „Fällen“ in nüchternem Ton historische Spukhaus-Begebenheiten aufgearbeitet werden, oder wenn die handelnden Figuren sich in pointierten Dialogen, die tatsächlich wirken wie einem Drehbuch entnommen, über Nichtigkeiten unterhalten. Zumal Cauvins Schreibstil sehr, hm, „ungezwungen“ ist: Manchmal wechseln mitten im Satz die Erzählperspektiven, Ich-Monologe ploppen unvorbereitet in distanziert-ironische Passagen eines auktorialen Erzählers auf, auch die Zeitebenen werden immer wieder durcheinandergewirbelt – ob manch eigenwilliger Ausdruck nun der deutschen Übersetzung geschuldet ist, oder ob Cauvin auch im Original teilweise sehr kauzige Metaphern wählt, kann ich nicht beurteilen.

Wäre HAUTE-PIERRE ein Film, dann vielleicht SHINING, betrachtet aus der Perspektive eines verkopften Arthouse-Regisseurs, der um keine Meta-Ebene verlegen ist, der das Spiel mit Zahlen liebt, und Genre-Konventionen nur deshalb ins Feld führt, um sie großflächig zu bombardieren - stellt euch vor, Godard hätte in seiner etwas verträglicheren Phase Anfang der 80er Stephen King verfilmt. Keine Ahnung, ob ich den Roman nun wirklich gut finden soll, aber seltsam ist er allemal – zumal, wenn man anhand des Covers etwas völlig Anderes erwartet…