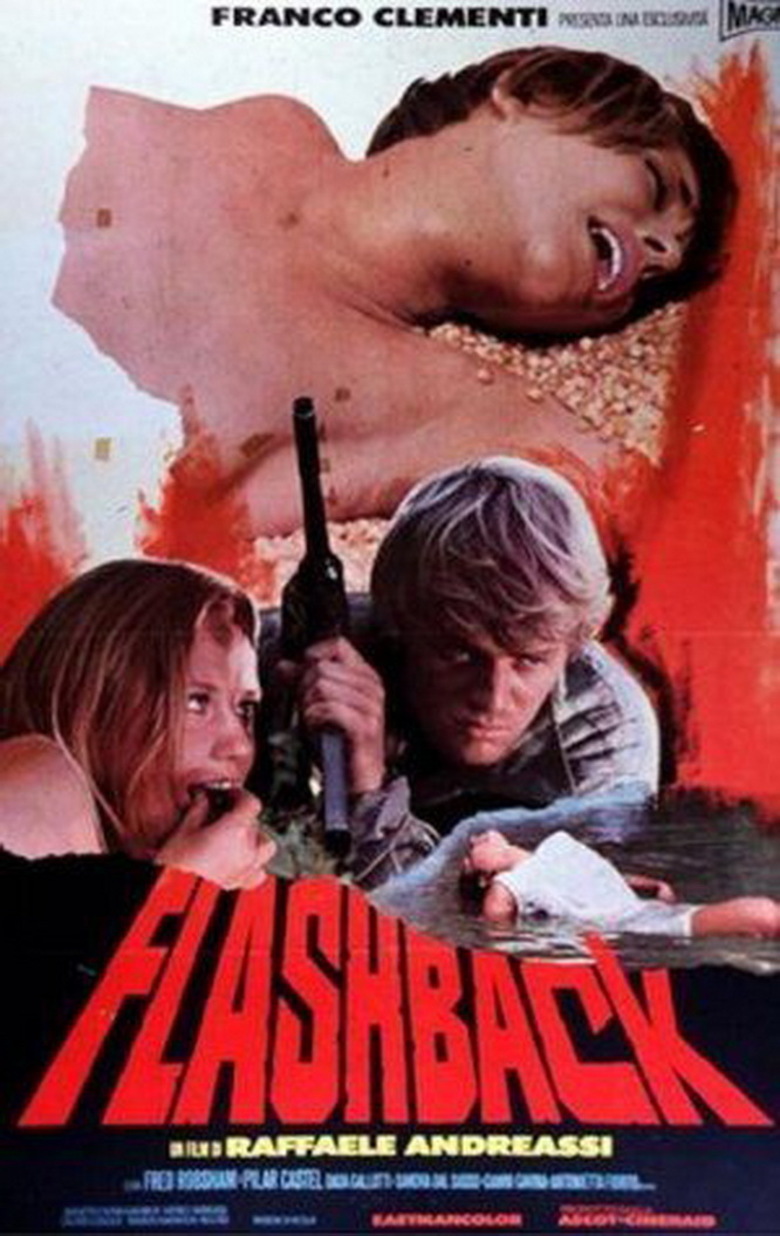

Flashback - Raffaele Andreassi (1969)

Verfasst: Di 30. Mai 2017, 21:10

Originaltitel: Flashback

Produktionsland: Italien 1969

Regie: Raffaele Andreassi

Darsteller: Fred Robsahm, Pilar Castel, Dada Gallotti, Sandra Dal Sasso, Gianni Cavina, Antonietta Fiorito

In der wahrscheinlich irgendwann um 1246 verfassten Heiligenlegendensammlung LEGENDA AUREA des Erzbischofs Jacobus de Voraigne kann man die freilich bereits wesentlich ältere und mutmaßlich auf vorchristliche Quellen zurückgehende Geschichte der Sieben Schläfer von Ephesus in ihrer literarisch vielleicht schönsten Ausformung lesen: Im Jahr 251 besucht der römische Kaiser Decius die heutige türkische und seinerzeit ionische Mittelmeerstadt Ephesos. Da Decius als götzendienerischer Heide dem Christentum per se feindselig gegenübersteht, häufen sich bald die dahingeschlachteten Märtyrer derart auf den Mauern der Stadt, dass sie zusammenzubrechen drohen. Sieben junge Männer, die als Palastdiener Decius‘ tätig sind, werden von unter der Folter einknickenden Glaubensbrüdern verpfiffen, und entgehen dem Tod nur, weil der Kaiser in einem seltenen Anflug von Milde (oder Dummheit) ihnen eine Gnadenfrist gewährt: Er wird sich erstmal noch ein paar anderen Landstrichen widmen und die dortigen Christen zu Glaubensabfall oder grausamem Sterben bewegen, und dann erst, zurückgekehrt nach Ephesos, von den sieben Männern die Entscheidung darüber verlangen, welche der beiden Optionen sie selbst bevorzugen. Offenbar unterschätzt Decius aber die Listigkeit der jungen Leute, die sich in einer nahegelegenen Höhle verbergen, und dort abwarten wollen bis der Kaiser samt Gefolge wieder endgültig Richtung Rom aufgebrochen ist. Nur leider funktioniert es mit der Nahrungsmittelbeschaffung nicht so recht. Der Jüngste der Truppe wird beim Almosenbettlern beinahe von Decius‘ Männern erwischt, und kommt mit nur geringen Ressourcen an Speis und Trank zu seinen Freunden zurück. Dem drohenden Hungertod allerdings entzieht die Sieben der Allmächtige höchstpersönlich, indem er sie, während sie schon ihr hartes Schicksal beweinen, in einen engelsgleichen Schlummer sinken lässt. Decius hat indes aus anderen Christen herausgequetscht, wo die Sieben stecken, und will dafür sorgen, dass sie nie wieder das Licht der Welt erblicken. Ein schwerer Stein versiegelt den Zugang zur Höhle, in der der Kaiser die Männer entweder bereits tot oder noch sterbend wähnt. Zweihundert Jahre ziehen ins Land, und inzwischen sitzt Kaiser Theodosius II. auf dem römischen Thron, zwar mittlerweile getaufter Christ, doch mit seinem frischen Glauben hadernd, und, in Stunden der Schwäche, zurück zum Polytheismus tendierend. Als man unter seiner Regierungszeit den Höhleneingang von seinem steinernen Pfropfen befreit, weil ein örtlicher Bauer das Geröll zum Errichten eines Viehstalls verwenden möchte, schnippst Gottvater die sieben Jünglinge aus ihrem Schlaf hoch. So, als sei keine Zeit vergangen – und die ist sie für sie freilich auch nicht – schleicht sich der Jüngste erneut in die Stadt, um irgendwie an Lebensmittel heranzukommen. Verwundert reibt er sich die Augen: Wieso sind denn überall in Ephesos Kreuze zu sehen? Bald schon erkennen er und seine Brüder, dass das Rad der Welt sich beträchtlich, und zwar zu ihren Gunsten, weitergedreht hat. Ephesos ist eine christliche Stadt geworden, und wegen ihres Glaubens haben sie keine Martern mehr zu fürchten. Selbst Theodosius II. erschüttert das nachweisliche Wunder des zweihundertjährigen Schlummers der Jünglinge derart, dass er über ihrer Höhle als Zeichen seiner wiedergefundenen Gottesnähe eine Kirche errichten lässt.

Letzten November hatte ich die Möglichkeit, mich in Frankfurt, bei einem mehrtätigen Festival des Italienischen Experimental-films, in die Filme eines Regisseurs zu verlieben, von dem ich zuvor niemals auch nur ein Sterbenswörtchen gehört hatte. Raffaele Andreassi scheint an die dreihundert Kurzfilme inszeniert zu haben, deren größter Teil in irgendwelchen Archiven seiner Entdeckung entgegenschlummert. Insgesamt fünf hatte man ausgewählt, damit sie mir letztes Jahr von der Leinwand aus direkt ins Herz schießen. GLI STREGONI von 1958 eröffnet in knapp zwanzig Minuten ein Panorama moderner Hexen und Hexen-meister zwischen Tarot-Karten, vermeintlicher Hellsichtigkeit und bizarren Opferriten mitten in der römischen Hauptstadtmet-ropole. AGNESE von 1961 erzählt in knapp dreizehn Minuten eine unfassbar poetische (Gespenster-)Geschichte, in der das Schweigen beredeter ist als jedes noch so bedeutungsschwangere Wort. IL SILENZIO von 1964 reiht in knapp elf Minuten ausschließlich Aufnahmen von Wracks auf einem Autofriedhof aneinander, zwischen denen schemenhafte Gestalten wie die Geister der toten Insassen aufblitzen. ANTONIO LIGABUE PITTORE von 1965 stellt ein knapp fünfundzwanzigminütiges Portrait des titelgebenden außerordentlich kauzigen Malers dar, und pendelt dabei beständig zwischen grotesker Inszenierung und möglicherweise noch groteskerer Authentizität. L’ORRIZONTE von 1969 verwandelt für knapp zehn Minuten moderne Wohnhäuser allein durch abenteuerliche Kameraperspektiven und –winkel in seltsame Kolosse weit jenseits der Grenze zur Abstraktion. Noch abends, in unserem Zelt nahe eines, wie es der Zufall wollte, italienischen Soldatenfriedhofs, gingen mir die Bilder, die Töne, die Gesichter, die wundervollen Bildkompositionen, die zarten Kamerabewegungen nicht mehr aus dem Kopf. Es war, als sei ein Schatz gehoben worden – vor allem deshalb, weil Andreassi offenbar genau an den Schnittstellen operiert, die mich im Kino (und im Leben) wohl am meisten interessieren: Zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Erzählung und purem Schauen, zwischen Metaphysik und Positivismus, und zwar ohne dass er diese Gegensätze als Gegensätze begreift. Für Andreassi – und für mich – geht das alles ineinander über, klebt aneinander wie die Welt der Gespenster an der der Lebenden, oder wie die in einer Hexenküche zusammengebrauten Bauernfängereien an aus ihnen resultierenden tatsächlichen Wundern, oder wie der klare Himmel hinter einem monströsen Wolkenkratzer, den wir in Untersicht sehen, oder wie die Züge eines menschlichen Gesichts in der zusammengedrückten Schnauze eines schrottreifen PKWs. Raffaele Andreassi hat in seiner langen Karriere nur einen einzigen Spielfilm gedreht. Er heißt FLASHBACK und stammt aus dem Jahre 1969. Er ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe.

Eine Gruppe Männer, umgeben von tiefstem Schwarz. Es ist klaustrophobisch eng dort, wo sie sich auf dem Bauch robbend voran bewegen. Eine Höhle? Ein Tunnel? Eine erste Orientierung, visuell: Einer der Stahlhelme, die die Männer tragen, ist gezeichnet von einer Swastika. Eine zweite Orientierung, akustisch: Es sind ferne Detonationen eines unmittelbaren Krieges, die während des Vorspanns die Tonspur zerreißen. Eine dritte Orientierung, textuell: Settembre 1944. Sull’Appennino tosco-emiliano le truppe tedesche incalzate dagli alleati si ritirano stremate per attestarsi lungo ,la linea gotica‘. Zu diesen Kontextualisierungen tritt eine vierte, eine narrative: Ein Leutnant greift drei Jungs aus der kriechenden Masse und erteilt ihnen einen Auftrag. „Also, hört gut zu. Ihr sollt den Wald durchkreuzen und den Hügel erreichen. Macht euch nicht bemerkbar. Ihr bleibt hier, und ich geh ganz alleine, verstanden?“ Erst jetzt lichtet sich das Dunkel, das den Hintergrund bislang wie zwischen vor Schmerz verkeilten Kiefer umklammert gehalten hat. Da sind Bäume, ein bisschen Boden, vor allem die drei jungen Soldaten, die wie kleine Buben die Bäume zu besteigen versuchen, wo sie die Nacht verbringen werden. Ihre Räuberleiter stürzt ein. Sie purzeln herum. Sie kichern, ausgelassen, während es weiter überall dröhnt. Dann hat jeder seinen Schlafplatz. Per Vogelgeräusche verständigen sie sich miteinander. Überall ist Krieg, unsichtbar, dafür umso hörbarer. Das Bild wagt es gar nicht, gegen das alles verschlingende Schwarz anzukämpfen. Oft sind es bloß die Schemen von Gesichter, die wir ausmachen können – vor allem das von Heinz, der in seiner Baumkrone erschöpft nach hinten sinkt, fast, als habe sich, unbemerkt von uns und ihm, eine Kugel in seiner Brust eingenistet. Zehn Minuten von insgesamt hundert und eine Nacht sind vergangen. Heinz erwacht. Sofort spürt er, dass etwas nicht stimmt, etwas anders ist. Wo ist der Krieg hin? Er hört ihn nicht mehr. Verwirrt starrt er von seinem Wipfel auf eine Welt aus Wald, Felsen, Tälern, Bergen. Keiner seiner Kameraden antwortet ihm. Die Gewissheit, allein zu sein, dringt zu ihm wie das warme Sonnenlicht durch das Blätterdickicht. Irgendwann versucht er, sich bemerkbar zu machen. Er feuert in die Luft. Nichts und niemand antwortet ihm. Danach sind seine Augen beim Fernglas. Da ist ein Dorf, ganz in der Nähe, wie ein menschliches Relikt inmitten einer archaischen Landschaft, die vergessen zu sein scheint, von alles und jedem. Früher oder später aber, sagt er sich, werden in diesem Dorf Menschen sein. Wenn wir gewonnen haben, dann welche von uns. Wenn die andern gewonnen haben, dann welche von denen. Beide werden es wiederaufbauen, wiederbevölkern, das Dorf. Er wartet, auf das eine oder das andere. Die Zeit, die kaum verrinnt, die brütende Hitze, die Unentschlossenheit, was er nun tun soll, führen dazu, dass jemand anderes für ihn eine Entscheidung trifft. Es sind Bilder seiner Vergangenheit, die ihn heimzusuchen beginnen. Oben auf seinem Baum: Die Erinnerung an ein italienischen Mädchen, mit dem er eine Liaison gehabt hat, vor Wochen, Monaten vielleicht. Er hält die Stellung nicht länger, ihn treibt es in das Dorf hinein. Dort: Die Erinnerung an Tote, aufgeknüpft an Glockenseilen. Er will wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich einen Gewehrlauf in den Mund schiebt. Er beginnt einen Brief nach Hause zu schreiben. Er betrinkt sich mit einem Fass Wein, eins der wenigen Dinge, die in dem Dorf nicht zerschlagen sind. Im Rausch: Die Erinnerung an ein Massaker, das er und seine Kameraden an der Zivilbevölkerung verübt haben. Je lauter die Grillen zirpen, je abweisender die Erde sich ihm gegenüber verhält, je verlorener sein Körper sich nicht in die Landschaft einfügt, sondern wie ein unerwünschter Parasit in ihr umherirrt, desto klarer und grausiger werden die Flashbacks, die ihn bald wie Gewehrsalven umschwirren…

Nach dem Genuss der fünf oben erwähnten Kurzfilme wundert es mich eigentlich kein bisschen, dass Andreassi sich auch in seinem einzigen Spielfilm als ein wahrer Meister darin erweist, Dokumentarisches mit Inszeniertem, Poesie mit Naturalismus, Schönheit mit Schrecken zu mischen, als bestünde keine substantielle, sondern lediglich ein graduelle Differenz zwischen ihnen. FLASHBACK mag für all diejenigen, die einzig an der Oberfläche eines Films (oder von was auch immer) kratzen, ein düsterer (Anti-)Kriegsstreifen sein, der die Geschichte – oder eher: die lose Sammlung von Fragmenten, die theoretisch eine Geschichte hätten ergeben können – eines jungen Wehrmachtssoldaten stellvertretend für all die jungen Soldaten jedweder Couleur, jedweder Zeiten, jedweder Kriege erzählt, denen die Verrohung des Draußen derart ins Innere sickert, dass sie sich, wie Chamäleons, den inhumanen Umständen wie von selbst anpassen. Tatsächlich gibt es genügend Indizien, diesen ersten Eindruck (zunächst) zu stützen. Das Setting ist rau, regelrecht entblößt. Wenn zu Beginn eine unüberschaubare Masse an Kanonenfutter durch die Dunkelheit robbt, dann versetzt mich das bereits emotional in eine Lage, in der ich außerhalb der Leinwand nie sein möchte. Nur kurz, als bildeten sich Risse im inhumanen Gefüge dieser von Tod erfüllten Welt, erfährt die beklemmende Stimmung Erleichterung. Dann, wenn die Soldaten es nicht schaffen, einen Baum zu erklimmen, und, statt mit Verzweiflung, plötzlich mit ausgelassenem Gelächter reagieren. Dann, wenn Heinz den Brief an seine Familie endlich in einen Postkasten des verlassenen Dorfes wirft. Oder in der Erinnerung, wenn er mit der jungen Italienerin anbandelt, mit ihr schäkert, sie küsst. Doch nicht mal diese flüchtigen Zärtlichkeiten können darüber hinwegtäuschen, dass sie in einem Schlachthaus stattfinden. Nachdem das Gelächter vorbei ist, muss jeder Soldat auf seinen Wipfel, allein und verlassen, erneut, todmüde, an alles denkend, nur nicht daran, zu lachen. Der Postkasten im Dorf wird vielleicht nie mehr geleert werden, und selbst wenn: Der Brief kommt niemals bei Heinz‘ Familie an, ganz sicher. Na ja, und das Mädchen – das ist sowieso ein Teil der Vergangenheit, heraufbeschworen von der elendigen Warterei, der Hitze, dem Versuch, nicht den Verstand zu verlieren, jetzt, wo es so ruhig geworden ist, und der Kopf Gelegenheit hat, nachzudenken.

Überhaupt, diese titelgebenden Flashbacks, dieses Wandern des Geistes, nach hinten, immer weiter zurück, nur um sich abzu-lenken, um Hoffnung zu schöpfen, dann aber, außer Kontrolle geraten, um zu konfrontieren, anzuklagen, bitteren Wein einzu-schenken, der Heinz wie vergossenes Blut über die Hände rinnt. Wenn unser Held schlaglichtartig die verdrängten, verlorenen, vermissten Episoden seines (kurzen) Lebens einholen, dann zeichnet das, quasi rückblickend, ein, trotz der Bruchstückhaftigkeit des Ganzen, psychologisch glaubwürdiges Portrait von einem jungen Mann, der, in eine Grenzsituation geraten, sich zu Dingen hinreißen lässt, die er im nüchternen Zustand wohl niemals getan hätte. Harmlos sind sie zuerst, dann erschreckend, schließlich das pure Grauen. Eine Szene wie aus einem Naziploitation-Film, gefiltert durch blutiges Rot: Heinz und seine Kameraden vergewaltigen eine junge Frau. Eine Szene wie aus einem Gothic-Horror-Film, in tristem Blauviolett: Zivilisten baumeln an Galgenstricken, daneben Heinz, der letztlich doch das zynische Grinsen eines Kameraden erwidert. Schließlich eine Szene wie aus einer authentischen Kriegsreportage: Partisanen werden hingerichtet, komplett ohne Ton, nur das unmenschliche Rauschen der Kamera hören wir, die zuschaut wie jemand, der gelernt hat, nur noch Fakten zu registrieren, nichts sonst. Andreassi braucht nicht viele Worte. Sein Drehbuch dürfte nicht mehr als ein paar Seiten gehabt haben. Womit er mich erreicht, das ist diese manchmal besonnene, manchmal hektische Handkamera. Das ist die Stimme von Fred Robsahm, eines Norwegers eigentlich, dessen Deutsch immer einen Halbton neben der Spur klingt. Das ist die Montage, ruhig die meiste Zeit, doch plötzlich auf den Punkt, wenn sie es sein muss. Andreassi braucht auch keine großen Schauwerte. Ich weiß nicht, wie lange er einfach nur beobachtet wie Heinz auf seinem Baum sitzt, die Stille nicht fassen kann, und nur starrt, so, als sehe dieser gestrandete Robinson der Schützengräben eine Welt, die er nie zuvor bemerkt hat. Worum es in FLASHBACK vielleicht hauptsächlich geht: Die Zeit, in allen ihren Variationen. Die Zeit, die in Erinnerungen über mir hereinbricht, wenn ich sie am meisten oder am wenigsten gebrauchen kann. Die Zeit, die einfach nicht vergehen will, eine zähe Masse, künstlich in die Länge gezogen wie ein Kaugummi ohne Geschmack. Die filmische Zeit aber auch – die Frage: wie viel muss in einer Szene passieren?, wie viel sollte in einer Szene passieren?, wie viel Echtzeit, der ich beim Zerfließen oder Stagnieren zuschauen kann, vertrage ich überhaupt in einer Szene? Es ist so, dass wir zusammen mit Heinz oben im Baum hocken, dass wir zusammen mit ihm das tote Dorf erkunden, dass wir zusammen mit ihm uns erinnern, traurig sind, Angst haben, uns schämen, entsetzt sind über das, was das eigene Gedächtnis uns an belastendem Material vorlegt. Andreassis Rhythmus ist einer, dessen Tempo man manchmal kaum spürt, weil man derart absorbiert worden ist von ihm – so wie man den eigenen Herzschlag nicht dauernd im Bewusstsein hat. Er nimmt uns an der Hand, dieser unbeachtete Meister des Kinos, und beweist uns, dass das Kino kein Ersatz für Träume sein muss, sondern selbst ein Traum sein kann – in diesem Fall einer, der einem wie ein Alpdruck auf der Brust sitzt, und uns die Welt durch ein Fadenkreuz anschielen lässt, als müssten wir sie gleich mit Blei durchsieben.

Mit der 1891 in einer Anthologie zum Amerikanischen Bürgerkrieg, TALES OF SOLDIERS AND CIVILIANS, erschienenen Erzählung AN OCCURRENCE AT OWL CREEK BRIDGE legt der US-amerikanische Schriftsteller und Journalist Ambrose Bierce möglicherweise eine der formvollendetsten Kurzgeschichten der amerikanischen Literatur seit Poe vor: Ein Kommando Unionssoldaten bereitet sich auf eine Exekution vor. Mit der Schlinge um den Hals steht der Plantagenbesitzer Peyton Farquhar bereits auf der Eisenbahnbrücke über dem Owl Creek. Einer seiner Henker hält gerade noch mit einem Fuß die lose Schienen-schwelle fest, die, wenn erstmal losgelassen, dafür sorgen wird, dass der Delinquent in die Tiefe stürzen und dadurch stranguliert werden wird. Angeklagt ist Farquhar wegen eines versuchten Sabotageakts: Er wollte die Brücke, auf der er nun seinen Tod erwartet, in Brand stecken, um die anrückenden Unionssoldaten damit auf der gegenüberliegenden Seite festzuhalten. Dumm nur, dass der Mann, der ihn zu der Tat angestiftet hat, ein Spion besagten Feindesheeres gewesen ist, und Farquhar natürlich sofort an seine Verbündeten verpfiffen hat. Die Zeit dehnt sich wie der Fluss zu seinen Füßen, in dem er ein Stück Treibholz gewahrt. Wenn es ihm nur gelinge, denkt er, die Hände freizubekommen, sich in die Fluten zu werfen, und dieses Stück Holz zu erreichen, könnte er, sich an ihm festklammernd, es bis zur nächsten Flussbiegung schaffen, sich dort vor den feindlichen Kugeln verschanzen, und den Marsch nach Hause antreten, um dort zum Gegenschlag auszuholen. Farquhar zögert nicht länger: Er befreit tatsächlich seine Hände aus dem Strick, wirft sich tatsächlich kopfüber in die Fluten, und schwimmt tatsächlich unter Beschuss bis zur nächsten Biegung des Wasserlaufs. In vorläufiger Sicherheit beginnt nun eine tagelange Odyssee durch dichte Wälder, ständig die Angst im Nacken, von seinen Häschern doch noch erreicht zu werden. Endlich aber hat er seinen Heimathafen vor Augen. Seine Füße sind wund, sein Magen knurrt vor Hunger kaum noch, aber seine Frau ist dort, im ersten Licht des Morgens, wie sie freudig lächelnd ihm entgegenläuft. Gerade will er sie in die Arme fassen, da reißt ihn ein jäher Schmerz zurück, ein Schlag trifft ihn, ein Knall ertönt in seinen Ohren. Dem Erzähler bleibt nichts weiter übrig als zu berichten, dass Peyton Farquhar mit gebrochenem Hals oberhalb des Eulenflusses und unterhalb der Eulenfluss-Brücke mausetot hin und her baumelt.

Letzten November hatte ich die Möglichkeit, mich in Frankfurt, bei einem mehrtätigen Festival des Italienischen Experimental-films, in die Filme eines Regisseurs zu verlieben, von dem ich zuvor niemals auch nur ein Sterbenswörtchen gehört hatte. Raffaele Andreassi scheint an die dreihundert Kurzfilme inszeniert zu haben, deren größter Teil in irgendwelchen Archiven seiner Entdeckung entgegenschlummert. Insgesamt fünf hatte man ausgewählt, damit sie mir letztes Jahr von der Leinwand aus direkt ins Herz schießen. GLI STREGONI von 1958 eröffnet in knapp zwanzig Minuten ein Panorama moderner Hexen und Hexen-meister zwischen Tarot-Karten, vermeintlicher Hellsichtigkeit und bizarren Opferriten mitten in der römischen Hauptstadtmet-ropole. AGNESE von 1961 erzählt in knapp dreizehn Minuten eine unfassbar poetische (Gespenster-)Geschichte, in der das Schweigen beredeter ist als jedes noch so bedeutungsschwangere Wort. IL SILENZIO von 1964 reiht in knapp elf Minuten ausschließlich Aufnahmen von Wracks auf einem Autofriedhof aneinander, zwischen denen schemenhafte Gestalten wie die Geister der toten Insassen aufblitzen. ANTONIO LIGABUE PITTORE von 1965 stellt ein knapp fünfundzwanzigminütiges Portrait des titelgebenden außerordentlich kauzigen Malers dar, und pendelt dabei beständig zwischen grotesker Inszenierung und möglicherweise noch groteskerer Authentizität. L’ORRIZONTE von 1969 verwandelt für knapp zehn Minuten moderne Wohnhäuser allein durch abenteuerliche Kameraperspektiven und –winkel in seltsame Kolosse weit jenseits der Grenze zur Abstraktion. Noch abends, in unserem Zelt nahe eines, wie es der Zufall wollte, italienischen Soldatenfriedhofs, gingen mir die Bilder, die Töne, die Gesichter, die wundervollen Bildkompositionen, die zarten Kamerabewegungen nicht mehr aus dem Kopf. Es war, als sei ein Schatz gehoben worden – vor allem deshalb, weil Andreassi offenbar genau an den Schnittstellen operiert, die mich im Kino (und im Leben) wohl am meisten interessieren: Zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Erzählung und purem Schauen, zwischen Metaphysik und Positivismus, und zwar ohne dass er diese Gegensätze als Gegensätze begreift. Für Andreassi – und für mich – geht das alles ineinander über, klebt aneinander wie die Welt der Gespenster an der der Lebenden, oder wie die in einer Hexenküche zusammengebrauten Bauernfängereien an aus ihnen resultierenden tatsächlichen Wundern, oder wie der klare Himmel hinter einem monströsen Wolkenkratzer, den wir in Untersicht sehen, oder wie die Züge eines menschlichen Gesichts in der zusammengedrückten Schnauze eines schrottreifen PKWs. Raffaele Andreassi hat in seiner langen Karriere nur einen einzigen Spielfilm gedreht. Er heißt FLASHBACK und stammt aus dem Jahre 1969. Er ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe.

Eine Gruppe Männer, umgeben von tiefstem Schwarz. Es ist klaustrophobisch eng dort, wo sie sich auf dem Bauch robbend voran bewegen. Eine Höhle? Ein Tunnel? Eine erste Orientierung, visuell: Einer der Stahlhelme, die die Männer tragen, ist gezeichnet von einer Swastika. Eine zweite Orientierung, akustisch: Es sind ferne Detonationen eines unmittelbaren Krieges, die während des Vorspanns die Tonspur zerreißen. Eine dritte Orientierung, textuell: Settembre 1944. Sull’Appennino tosco-emiliano le truppe tedesche incalzate dagli alleati si ritirano stremate per attestarsi lungo ,la linea gotica‘. Zu diesen Kontextualisierungen tritt eine vierte, eine narrative: Ein Leutnant greift drei Jungs aus der kriechenden Masse und erteilt ihnen einen Auftrag. „Also, hört gut zu. Ihr sollt den Wald durchkreuzen und den Hügel erreichen. Macht euch nicht bemerkbar. Ihr bleibt hier, und ich geh ganz alleine, verstanden?“ Erst jetzt lichtet sich das Dunkel, das den Hintergrund bislang wie zwischen vor Schmerz verkeilten Kiefer umklammert gehalten hat. Da sind Bäume, ein bisschen Boden, vor allem die drei jungen Soldaten, die wie kleine Buben die Bäume zu besteigen versuchen, wo sie die Nacht verbringen werden. Ihre Räuberleiter stürzt ein. Sie purzeln herum. Sie kichern, ausgelassen, während es weiter überall dröhnt. Dann hat jeder seinen Schlafplatz. Per Vogelgeräusche verständigen sie sich miteinander. Überall ist Krieg, unsichtbar, dafür umso hörbarer. Das Bild wagt es gar nicht, gegen das alles verschlingende Schwarz anzukämpfen. Oft sind es bloß die Schemen von Gesichter, die wir ausmachen können – vor allem das von Heinz, der in seiner Baumkrone erschöpft nach hinten sinkt, fast, als habe sich, unbemerkt von uns und ihm, eine Kugel in seiner Brust eingenistet. Zehn Minuten von insgesamt hundert und eine Nacht sind vergangen. Heinz erwacht. Sofort spürt er, dass etwas nicht stimmt, etwas anders ist. Wo ist der Krieg hin? Er hört ihn nicht mehr. Verwirrt starrt er von seinem Wipfel auf eine Welt aus Wald, Felsen, Tälern, Bergen. Keiner seiner Kameraden antwortet ihm. Die Gewissheit, allein zu sein, dringt zu ihm wie das warme Sonnenlicht durch das Blätterdickicht. Irgendwann versucht er, sich bemerkbar zu machen. Er feuert in die Luft. Nichts und niemand antwortet ihm. Danach sind seine Augen beim Fernglas. Da ist ein Dorf, ganz in der Nähe, wie ein menschliches Relikt inmitten einer archaischen Landschaft, die vergessen zu sein scheint, von alles und jedem. Früher oder später aber, sagt er sich, werden in diesem Dorf Menschen sein. Wenn wir gewonnen haben, dann welche von uns. Wenn die andern gewonnen haben, dann welche von denen. Beide werden es wiederaufbauen, wiederbevölkern, das Dorf. Er wartet, auf das eine oder das andere. Die Zeit, die kaum verrinnt, die brütende Hitze, die Unentschlossenheit, was er nun tun soll, führen dazu, dass jemand anderes für ihn eine Entscheidung trifft. Es sind Bilder seiner Vergangenheit, die ihn heimzusuchen beginnen. Oben auf seinem Baum: Die Erinnerung an ein italienischen Mädchen, mit dem er eine Liaison gehabt hat, vor Wochen, Monaten vielleicht. Er hält die Stellung nicht länger, ihn treibt es in das Dorf hinein. Dort: Die Erinnerung an Tote, aufgeknüpft an Glockenseilen. Er will wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich einen Gewehrlauf in den Mund schiebt. Er beginnt einen Brief nach Hause zu schreiben. Er betrinkt sich mit einem Fass Wein, eins der wenigen Dinge, die in dem Dorf nicht zerschlagen sind. Im Rausch: Die Erinnerung an ein Massaker, das er und seine Kameraden an der Zivilbevölkerung verübt haben. Je lauter die Grillen zirpen, je abweisender die Erde sich ihm gegenüber verhält, je verlorener sein Körper sich nicht in die Landschaft einfügt, sondern wie ein unerwünschter Parasit in ihr umherirrt, desto klarer und grausiger werden die Flashbacks, die ihn bald wie Gewehrsalven umschwirren…

Nach dem Genuss der fünf oben erwähnten Kurzfilme wundert es mich eigentlich kein bisschen, dass Andreassi sich auch in seinem einzigen Spielfilm als ein wahrer Meister darin erweist, Dokumentarisches mit Inszeniertem, Poesie mit Naturalismus, Schönheit mit Schrecken zu mischen, als bestünde keine substantielle, sondern lediglich ein graduelle Differenz zwischen ihnen. FLASHBACK mag für all diejenigen, die einzig an der Oberfläche eines Films (oder von was auch immer) kratzen, ein düsterer (Anti-)Kriegsstreifen sein, der die Geschichte – oder eher: die lose Sammlung von Fragmenten, die theoretisch eine Geschichte hätten ergeben können – eines jungen Wehrmachtssoldaten stellvertretend für all die jungen Soldaten jedweder Couleur, jedweder Zeiten, jedweder Kriege erzählt, denen die Verrohung des Draußen derart ins Innere sickert, dass sie sich, wie Chamäleons, den inhumanen Umständen wie von selbst anpassen. Tatsächlich gibt es genügend Indizien, diesen ersten Eindruck (zunächst) zu stützen. Das Setting ist rau, regelrecht entblößt. Wenn zu Beginn eine unüberschaubare Masse an Kanonenfutter durch die Dunkelheit robbt, dann versetzt mich das bereits emotional in eine Lage, in der ich außerhalb der Leinwand nie sein möchte. Nur kurz, als bildeten sich Risse im inhumanen Gefüge dieser von Tod erfüllten Welt, erfährt die beklemmende Stimmung Erleichterung. Dann, wenn die Soldaten es nicht schaffen, einen Baum zu erklimmen, und, statt mit Verzweiflung, plötzlich mit ausgelassenem Gelächter reagieren. Dann, wenn Heinz den Brief an seine Familie endlich in einen Postkasten des verlassenen Dorfes wirft. Oder in der Erinnerung, wenn er mit der jungen Italienerin anbandelt, mit ihr schäkert, sie küsst. Doch nicht mal diese flüchtigen Zärtlichkeiten können darüber hinwegtäuschen, dass sie in einem Schlachthaus stattfinden. Nachdem das Gelächter vorbei ist, muss jeder Soldat auf seinen Wipfel, allein und verlassen, erneut, todmüde, an alles denkend, nur nicht daran, zu lachen. Der Postkasten im Dorf wird vielleicht nie mehr geleert werden, und selbst wenn: Der Brief kommt niemals bei Heinz‘ Familie an, ganz sicher. Na ja, und das Mädchen – das ist sowieso ein Teil der Vergangenheit, heraufbeschworen von der elendigen Warterei, der Hitze, dem Versuch, nicht den Verstand zu verlieren, jetzt, wo es so ruhig geworden ist, und der Kopf Gelegenheit hat, nachzudenken.

Überhaupt, diese titelgebenden Flashbacks, dieses Wandern des Geistes, nach hinten, immer weiter zurück, nur um sich abzu-lenken, um Hoffnung zu schöpfen, dann aber, außer Kontrolle geraten, um zu konfrontieren, anzuklagen, bitteren Wein einzu-schenken, der Heinz wie vergossenes Blut über die Hände rinnt. Wenn unser Held schlaglichtartig die verdrängten, verlorenen, vermissten Episoden seines (kurzen) Lebens einholen, dann zeichnet das, quasi rückblickend, ein, trotz der Bruchstückhaftigkeit des Ganzen, psychologisch glaubwürdiges Portrait von einem jungen Mann, der, in eine Grenzsituation geraten, sich zu Dingen hinreißen lässt, die er im nüchternen Zustand wohl niemals getan hätte. Harmlos sind sie zuerst, dann erschreckend, schließlich das pure Grauen. Eine Szene wie aus einem Naziploitation-Film, gefiltert durch blutiges Rot: Heinz und seine Kameraden vergewaltigen eine junge Frau. Eine Szene wie aus einem Gothic-Horror-Film, in tristem Blauviolett: Zivilisten baumeln an Galgenstricken, daneben Heinz, der letztlich doch das zynische Grinsen eines Kameraden erwidert. Schließlich eine Szene wie aus einer authentischen Kriegsreportage: Partisanen werden hingerichtet, komplett ohne Ton, nur das unmenschliche Rauschen der Kamera hören wir, die zuschaut wie jemand, der gelernt hat, nur noch Fakten zu registrieren, nichts sonst. Andreassi braucht nicht viele Worte. Sein Drehbuch dürfte nicht mehr als ein paar Seiten gehabt haben. Womit er mich erreicht, das ist diese manchmal besonnene, manchmal hektische Handkamera. Das ist die Stimme von Fred Robsahm, eines Norwegers eigentlich, dessen Deutsch immer einen Halbton neben der Spur klingt. Das ist die Montage, ruhig die meiste Zeit, doch plötzlich auf den Punkt, wenn sie es sein muss. Andreassi braucht auch keine großen Schauwerte. Ich weiß nicht, wie lange er einfach nur beobachtet wie Heinz auf seinem Baum sitzt, die Stille nicht fassen kann, und nur starrt, so, als sehe dieser gestrandete Robinson der Schützengräben eine Welt, die er nie zuvor bemerkt hat. Worum es in FLASHBACK vielleicht hauptsächlich geht: Die Zeit, in allen ihren Variationen. Die Zeit, die in Erinnerungen über mir hereinbricht, wenn ich sie am meisten oder am wenigsten gebrauchen kann. Die Zeit, die einfach nicht vergehen will, eine zähe Masse, künstlich in die Länge gezogen wie ein Kaugummi ohne Geschmack. Die filmische Zeit aber auch – die Frage: wie viel muss in einer Szene passieren?, wie viel sollte in einer Szene passieren?, wie viel Echtzeit, der ich beim Zerfließen oder Stagnieren zuschauen kann, vertrage ich überhaupt in einer Szene? Es ist so, dass wir zusammen mit Heinz oben im Baum hocken, dass wir zusammen mit ihm das tote Dorf erkunden, dass wir zusammen mit ihm uns erinnern, traurig sind, Angst haben, uns schämen, entsetzt sind über das, was das eigene Gedächtnis uns an belastendem Material vorlegt. Andreassis Rhythmus ist einer, dessen Tempo man manchmal kaum spürt, weil man derart absorbiert worden ist von ihm – so wie man den eigenen Herzschlag nicht dauernd im Bewusstsein hat. Er nimmt uns an der Hand, dieser unbeachtete Meister des Kinos, und beweist uns, dass das Kino kein Ersatz für Träume sein muss, sondern selbst ein Traum sein kann – in diesem Fall einer, der einem wie ein Alpdruck auf der Brust sitzt, und uns die Welt durch ein Fadenkreuz anschielen lässt, als müssten wir sie gleich mit Blei durchsieben.

Mit der 1891 in einer Anthologie zum Amerikanischen Bürgerkrieg, TALES OF SOLDIERS AND CIVILIANS, erschienenen Erzählung AN OCCURRENCE AT OWL CREEK BRIDGE legt der US-amerikanische Schriftsteller und Journalist Ambrose Bierce möglicherweise eine der formvollendetsten Kurzgeschichten der amerikanischen Literatur seit Poe vor: Ein Kommando Unionssoldaten bereitet sich auf eine Exekution vor. Mit der Schlinge um den Hals steht der Plantagenbesitzer Peyton Farquhar bereits auf der Eisenbahnbrücke über dem Owl Creek. Einer seiner Henker hält gerade noch mit einem Fuß die lose Schienen-schwelle fest, die, wenn erstmal losgelassen, dafür sorgen wird, dass der Delinquent in die Tiefe stürzen und dadurch stranguliert werden wird. Angeklagt ist Farquhar wegen eines versuchten Sabotageakts: Er wollte die Brücke, auf der er nun seinen Tod erwartet, in Brand stecken, um die anrückenden Unionssoldaten damit auf der gegenüberliegenden Seite festzuhalten. Dumm nur, dass der Mann, der ihn zu der Tat angestiftet hat, ein Spion besagten Feindesheeres gewesen ist, und Farquhar natürlich sofort an seine Verbündeten verpfiffen hat. Die Zeit dehnt sich wie der Fluss zu seinen Füßen, in dem er ein Stück Treibholz gewahrt. Wenn es ihm nur gelinge, denkt er, die Hände freizubekommen, sich in die Fluten zu werfen, und dieses Stück Holz zu erreichen, könnte er, sich an ihm festklammernd, es bis zur nächsten Flussbiegung schaffen, sich dort vor den feindlichen Kugeln verschanzen, und den Marsch nach Hause antreten, um dort zum Gegenschlag auszuholen. Farquhar zögert nicht länger: Er befreit tatsächlich seine Hände aus dem Strick, wirft sich tatsächlich kopfüber in die Fluten, und schwimmt tatsächlich unter Beschuss bis zur nächsten Biegung des Wasserlaufs. In vorläufiger Sicherheit beginnt nun eine tagelange Odyssee durch dichte Wälder, ständig die Angst im Nacken, von seinen Häschern doch noch erreicht zu werden. Endlich aber hat er seinen Heimathafen vor Augen. Seine Füße sind wund, sein Magen knurrt vor Hunger kaum noch, aber seine Frau ist dort, im ersten Licht des Morgens, wie sie freudig lächelnd ihm entgegenläuft. Gerade will er sie in die Arme fassen, da reißt ihn ein jäher Schmerz zurück, ein Schlag trifft ihn, ein Knall ertönt in seinen Ohren. Dem Erzähler bleibt nichts weiter übrig als zu berichten, dass Peyton Farquhar mit gebrochenem Hals oberhalb des Eulenflusses und unterhalb der Eulenfluss-Brücke mausetot hin und her baumelt.