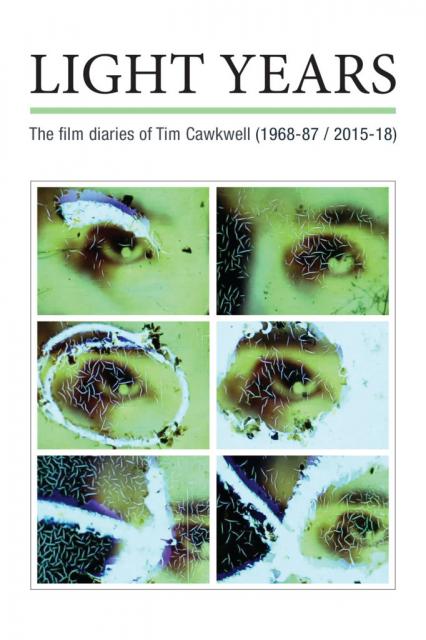

Originaltitel: Light Years

Produktionsland: UK 1968-1987

Regie: Tim Cawkwell

Darsteller: Lichtstrahlen, Bäume, Vögel, Katzen und vieles mehr

Zwischen 1968 und 1987 führt Tim Cawkwell ein Tagebuch auf 8mm. Es dauert bis 2015, dass er sich seines im Alter von Anfang Zwanzig bis Ende Dreißig geschossenen Materials erneut annimmt. 2018 erscheint sein, wie er es selbst nennt, filmischer Bildungsroman unter dem Titel LIGHT YEARS auf DVD. Cawkwell hat die ursprünglichen Aufnahmen neu montiert, mit einem Off-Kommentar und (sporadischer) Musik unterlegt, sie außerdem in etliche Segmente von durchschnittlich fünf bis zehn Minuten Laufzeit geordnet, die sich zu einer insgesamten Länge von weit über drei Stunden zusammenaddieren.

Was erwartet den aufgeschlossenen Betrachter in LIGHT YEARS? Zunächst einmal ein bestechendes Zeitdokument: Angefixt von einer 8mm-Sichtung von Stan Brakhages SONGS im Mai 1968 legt sich der junge Mann seine erste Bolex zu, und beginnt in jugendlichem Übermut damit, seine persönliche Welt auf Film zu bannen: Da sind seine Kommilitonen als protestierende Studenten auf den Londoner Straßen; da ist seine Freundin Lizzy, deren Gesicht er in selbstgenügsamen Screen Tests erforscht; da sind die allerersten Bilder, die er schießt: Mit einem Freund namens Michael befindet Cawkwell sich zum Fischen an einem schottischen See, doch ihn interessieren die ausgeworfenen Angeln weniger als die Reflektionen des Lichts auf der Wasseroberfläche…

Früh droppt die Stimme des Greises, der Cawkwell heute ist, all die Referenzen, die ihn zum Filmemachen verleitet haben: Lizzy soll aussehen wie eine bestimmte Großaufnahme von Anna Karina in Godards LE PETIT SOLDAT, wenn sich seine Bolex an ihrem Gesicht kaum sattsehen mag. Es fallen die Namen Andy Warhol, Jonas Mekas, Michael Snow. Einige Leitfiguren führt uns der junge Cawkwell selbst vor: Da hängt ein Selbstportrait Eugène Delacroixs an der Wand seiner Studentenwohnung, das für ihn, erzählt der alte Cawkwell, damals so etwas wie ein role model dargestellt hat, und, quasi direkt daneben, (und da stürzt mir zum ersten Mal während der 195 Minuten die Kinnlade nach unten), das Poster eines Films, von dem er damals wie besessen gewesen sei: AU HASARD BALTHAZAR von Robert Bresson.

Brakhage muss natürlich genannt werden, wenn ein Filmemacher die sowieso schmale Grenzlinie zwischen innerfilmischer und außerfilmischer Realität derart verwischt, dass sie im Grunde gar nicht mehr existiert. Wenn der junge Cawkwell an seinem Geburtshaus in Oxford vorbeifährt, und der alte Cawkwell dazu ein (selbstverfasstes?) Gedicht über seine Oxforder Jugendjahre rezitiert, oder wenn seine Aufnahmen wahren Heimvideo-Charakter erhalten, als er uns Anfang der 70er auf ausgedehnte Griechenland- und Italien-Reisen zusammen mit seiner zweiten Frau Maggie mitnimmt, oder wenn wir zwar nicht, wie in Brakhages WINDOW WATER BABY MOVING, quasi live dabei sind, als das Paar ihre erste Tochter bekommt, aber trotzdem sehr dicht bei ihnen, wenn der Säugling im Gras spielt, laufen und sprechen lernt, dann sind das intime Schlüssellochblicke, die selbst für einen Außenstehenden wie mich wirken, als seien da nostalgische Photoalben zum Leben erwacht, um die Lyrics eines Byrds-Songs zu unterstreichen, den der alte Cawkwell einmal per Texteinblendung zitiert: Alles hat seine Zeit; eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen; eine Zeit, geboren zu werden, eine Zeit zum Sterben…

Trotzdem, retrospektiv betrachtet habe ich sehr wenig über Cawkwells Alltag erfahren. Einmal erwähnt er beiläufig, seine Brötchen habe er sich mit irgendeinem öden Bürojob verdient. Einmal sehen wir seine Eltern zusammen mit Maggie in einer Ferienhütte irgendwo im schottischen Hochland. Selbst, dass dem ersten Töchterchen irgendwann im Laufe der 70er ein zweites Kind folgt, wird allein dadurch deutlich, dass Cawkwell in seinem Off-Monolog ab einem bestimmten Zeitpunkt im Plural von seinen Nachkommen spricht. Werden Freunde genannt, dann konsequent beim Vornamen, so, als wüssten wir schon, wen er meint, und über die Beziehung zu Maggie haben wir am Ende nur das erfahren, was die Bilder uns zu zeigen vorgeben: Dass Cawkwells Kamera zärtlich über sie hinwegstreicht, während sie aus saftig grünem Gras zu ihrer Linse hochgrinst. Gewissermaßen ist das aber nur konsequent, denn so wie Cawkwells Experimentalfilme mit der Zeit mehr und mehr an Abstraktheit zulegen, so verschwindet auch seine schnöde Biographie in den hypnotischen, kunstvollen Bildern von Sonnenuntergängen, im Wind sich wiegenden Bäumen, Tempelanlagen auf Kreta und den illuminierten Buntglasfenstern der St.-David-Kathedrale.

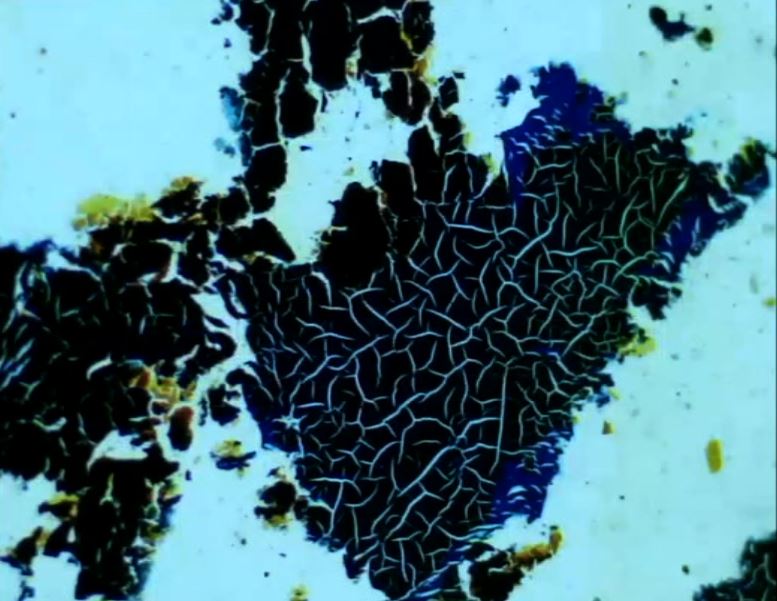

Was Cawkwell nämlich spätestens seit Anfang der 70er interessiert, das sind zunächst vor allem Lichter, und zwar aller Art, seien es nun aufblühende Glühbirnen, oder die von vorbeirasenden Fahrzeugen, oder die natürlichen der Sonne, die sich in Baumwipfeln verfangen oder an Bergmassiven brechen. Präzise erläutert Cawkwell uns aus der Gegenwart die technischen Tricks, die sein jüngeres Selbst bald vierzig Jahre zuvor angewandt hat, um solche faszinierende Lichtphänomene aufs Filmmaterial zu zaubern. Bei den Lichtern bleibt er aber natürlich nicht stehen: Zum wahren Alchimisten wird Cawkwell, wenn er beispielweise seinen belichteten Film in Wasser taucht, worauf das angegriffene, sterbende 8mm bei der Projektion visuelle Signale wie aus einer höhergeschichteten Dimension aussendet. Eine meiner liebsten Episode aber ist diese: Cawkwell wird von einem Freund durch London gefahren. Er sitzt auf dem Beifahrersitz, ruhelos die Bolex in den Händen. Regelrecht herumgewirbelt muss er sie haben angesichts der Art und Weise wie die Lichtkegel von Fahrzeugen, Straßenlaternen, Gebäuden zu einem delirierenden, kunterbunten Flirren verwischen. Dieser Film, das sei sein eigener STAR WARS, erklärt Cawkwells älteres Selbst aus dem Off, sein eigener CLOSE ENCOUNTER. Augenzwinkernd wird danach eine Musik eingespielt wie aus einem 50er Science-Fiction-B-Movie.

Überhaupt ist der musikalische Kommentar zu den ursprünglich naturgemäß stummen Sequenzen wichtiger Bestandteil von LIGHT YEARS. Zwar herrscht auch manchmal minutenlange Stille vor, in der Cawkwells altersweise Stimme einmal nicht zu hören ist, doch oft genug eröffnet er durch das Hinzufügen bestimmter Klänge sinnträchtige Bedeutungsebenen. Das größte viktorianische Glashaus in den botanischen Gärten von Kew habe ihn schon immer an Mahlers „Lied von der Erde“ erinnert, weshalb genau diese Komposition erklingt, als seine Kamera zugleich ehrfürchtig und zärtlich die transparente Fassade besagten Gebäudes entlangfährt. Ironisch wird es, wenn er ein Konzert im Hyde Park der Rockband „Grand Funk Railroad“ mit einer feinfühligen Klaviersonata Schuberts unterlegt, und nahezu mystisch-sakral, wenn für bald zehn Minuten zu Landschafts- und Naturaufnahmen einzig und allein schwerfällige Gongschläge wie aus einem buddhistischen Tempel ertönen. Operiert Cawkwell nicht mit spezifischen Sounds, ist es eben sein Kommentar, der Beziehungen spinnt: Zu seiner Italien-Reise wird exzessiv Ezra Pound zitiert, noch so ein Typ, heißt es, dem die Liebe zu Italien zum Verhängnis geworden sei, und auf Kreta habe er einer Touristenfamilie versprochen, sie zu filmen und ihr den Film anschließend zu schicken, was er dann aber nie getan habe, weshalb ihn bis heute ein schlechtes Gewissen plage. Eine weitere schöne Szene gehört der Hauskatze, die Cawkwell und Maggie sich Anfang der 70er anschaffen. Während wir sie beim Faulenzen betrachten, erörtert Cawkwell aus dem Off, dass der lateinische Name für Katze, Feline, vom lateinischen Felix herzuleiten sei, was sowohl glücklich wie blühend bedeuten würde, weshalb der Umstand, dass sie sich eine Katze ins Haus holten, die Geburt ihrer Tochter ankündigte, rein etymologisch. Da hätten wir dann auch schon die nächste Brakhage-Referenz...

Dass es den Filmemachern seiner Generation zumeist darum gegangen sei, die Welt zu de-mystifizieren, sagt Cawkwell, ihm demgegenüber aber darum, ihr ihre Magie zurückzugeben. Eine gewisse esoterische Attitüde kann man seinen Bildern jedenfalls nicht absprechen, gerade was das Spätwerk betrifft, wo der Regisseur, als ihm, wie er sagt, seine jugendliche Energie allmählich abhandenkommt, auf einmal seine Faszination für Bäume entwickelt. Zunächst filmt er ihre Wipfel, ihre ausladenden Blätterdächer, ihre Stämme im Zwielicht noch, indem er die Handkamera unablässig herumschwenkt, und ihren Zoom kaum einmal zur Ruhe kommen lässt. Dann aber kehrt irgendwann Ruhe in Cawkwells Formsprache ein: Statisch, mit Händen, die kein bisschen mehr zittern, betrachtet er die Bäume in langanhaltenden Meditationen, bei denen die natürlichen Veränderungen, die Licht, Wind und Witterung von alleine herbeiführen, die Agilität und Vitalität früherer Experimente ersetzen.

Seine Frau sollte wirken wie eine Figur auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich, und Phaistos auf Kreta sei ein wahres Arkadien gewesen, und die Rotmilane erst, die in der Nähe seines ruralen Hauses in Sussex nisten, und die Nekropolen von Siena, Friedhöfen, auf denen die Lebenden weniger mit den Toten zu kommunizieren scheinen, sondern die Toten mit den Lebenden. Alles sehr persönliche Eindrücke, so, als ob man Briefe von Leuten liest, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollten. Cawkwell jedoch ist offenbar der Meinung, dass seine 8mm-Briefe dies doch sind. Ich stimme ihm zu, denn: 1. Einige dieser Bilder sind viel zu schön, zu faszinierend, zu lebensvoll, um in irgendeiner Schublade zu verrotten, 2. Bieten Cawkwells manchmal witzige, manchmal philosophischen, manchmal hermetischen, manchmal informative Kommentare viel Material, über das sich nachzudenken lohnt, und 3. Stellt sich mir die Frage: Wie viele kaum einmal öffentlich in Erscheinung getretene junge Männer und junge Frauen hat es denn seit den, sagen wir, 40ern gegeben, die, beeinflusst von den filmhistorisch geadelten Exponenten und Pionieren des Avantgarde-Kinos, im stillen Kämmerlein vergleichsweise beeindruckende Aufnahmen aus ihren Hemdsärmeln schütteln – oder sogar noch beeindruckendere…?

Was erwartet den aufgeschlossenen Betrachter in LIGHT YEARS? Zunächst einmal ein bestechendes Zeitdokument: Angefixt von einer 8mm-Sichtung von Stan Brakhages SONGS im Mai 1968 legt sich der junge Mann seine erste Bolex zu, und beginnt in jugendlichem Übermut damit, seine persönliche Welt auf Film zu bannen: Da sind seine Kommilitonen als protestierende Studenten auf den Londoner Straßen; da ist seine Freundin Lizzy, deren Gesicht er in selbstgenügsamen Screen Tests erforscht; da sind die allerersten Bilder, die er schießt: Mit einem Freund namens Michael befindet Cawkwell sich zum Fischen an einem schottischen See, doch ihn interessieren die ausgeworfenen Angeln weniger als die Reflektionen des Lichts auf der Wasseroberfläche…

Früh droppt die Stimme des Greises, der Cawkwell heute ist, all die Referenzen, die ihn zum Filmemachen verleitet haben: Lizzy soll aussehen wie eine bestimmte Großaufnahme von Anna Karina in Godards LE PETIT SOLDAT, wenn sich seine Bolex an ihrem Gesicht kaum sattsehen mag. Es fallen die Namen Andy Warhol, Jonas Mekas, Michael Snow. Einige Leitfiguren führt uns der junge Cawkwell selbst vor: Da hängt ein Selbstportrait Eugène Delacroixs an der Wand seiner Studentenwohnung, das für ihn, erzählt der alte Cawkwell, damals so etwas wie ein role model dargestellt hat, und, quasi direkt daneben, (und da stürzt mir zum ersten Mal während der 195 Minuten die Kinnlade nach unten), das Poster eines Films, von dem er damals wie besessen gewesen sei: AU HASARD BALTHAZAR von Robert Bresson.

Brakhage muss natürlich genannt werden, wenn ein Filmemacher die sowieso schmale Grenzlinie zwischen innerfilmischer und außerfilmischer Realität derart verwischt, dass sie im Grunde gar nicht mehr existiert. Wenn der junge Cawkwell an seinem Geburtshaus in Oxford vorbeifährt, und der alte Cawkwell dazu ein (selbstverfasstes?) Gedicht über seine Oxforder Jugendjahre rezitiert, oder wenn seine Aufnahmen wahren Heimvideo-Charakter erhalten, als er uns Anfang der 70er auf ausgedehnte Griechenland- und Italien-Reisen zusammen mit seiner zweiten Frau Maggie mitnimmt, oder wenn wir zwar nicht, wie in Brakhages WINDOW WATER BABY MOVING, quasi live dabei sind, als das Paar ihre erste Tochter bekommt, aber trotzdem sehr dicht bei ihnen, wenn der Säugling im Gras spielt, laufen und sprechen lernt, dann sind das intime Schlüssellochblicke, die selbst für einen Außenstehenden wie mich wirken, als seien da nostalgische Photoalben zum Leben erwacht, um die Lyrics eines Byrds-Songs zu unterstreichen, den der alte Cawkwell einmal per Texteinblendung zitiert: Alles hat seine Zeit; eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen; eine Zeit, geboren zu werden, eine Zeit zum Sterben…

Trotzdem, retrospektiv betrachtet habe ich sehr wenig über Cawkwells Alltag erfahren. Einmal erwähnt er beiläufig, seine Brötchen habe er sich mit irgendeinem öden Bürojob verdient. Einmal sehen wir seine Eltern zusammen mit Maggie in einer Ferienhütte irgendwo im schottischen Hochland. Selbst, dass dem ersten Töchterchen irgendwann im Laufe der 70er ein zweites Kind folgt, wird allein dadurch deutlich, dass Cawkwell in seinem Off-Monolog ab einem bestimmten Zeitpunkt im Plural von seinen Nachkommen spricht. Werden Freunde genannt, dann konsequent beim Vornamen, so, als wüssten wir schon, wen er meint, und über die Beziehung zu Maggie haben wir am Ende nur das erfahren, was die Bilder uns zu zeigen vorgeben: Dass Cawkwells Kamera zärtlich über sie hinwegstreicht, während sie aus saftig grünem Gras zu ihrer Linse hochgrinst. Gewissermaßen ist das aber nur konsequent, denn so wie Cawkwells Experimentalfilme mit der Zeit mehr und mehr an Abstraktheit zulegen, so verschwindet auch seine schnöde Biographie in den hypnotischen, kunstvollen Bildern von Sonnenuntergängen, im Wind sich wiegenden Bäumen, Tempelanlagen auf Kreta und den illuminierten Buntglasfenstern der St.-David-Kathedrale.

Was Cawkwell nämlich spätestens seit Anfang der 70er interessiert, das sind zunächst vor allem Lichter, und zwar aller Art, seien es nun aufblühende Glühbirnen, oder die von vorbeirasenden Fahrzeugen, oder die natürlichen der Sonne, die sich in Baumwipfeln verfangen oder an Bergmassiven brechen. Präzise erläutert Cawkwell uns aus der Gegenwart die technischen Tricks, die sein jüngeres Selbst bald vierzig Jahre zuvor angewandt hat, um solche faszinierende Lichtphänomene aufs Filmmaterial zu zaubern. Bei den Lichtern bleibt er aber natürlich nicht stehen: Zum wahren Alchimisten wird Cawkwell, wenn er beispielweise seinen belichteten Film in Wasser taucht, worauf das angegriffene, sterbende 8mm bei der Projektion visuelle Signale wie aus einer höhergeschichteten Dimension aussendet. Eine meiner liebsten Episode aber ist diese: Cawkwell wird von einem Freund durch London gefahren. Er sitzt auf dem Beifahrersitz, ruhelos die Bolex in den Händen. Regelrecht herumgewirbelt muss er sie haben angesichts der Art und Weise wie die Lichtkegel von Fahrzeugen, Straßenlaternen, Gebäuden zu einem delirierenden, kunterbunten Flirren verwischen. Dieser Film, das sei sein eigener STAR WARS, erklärt Cawkwells älteres Selbst aus dem Off, sein eigener CLOSE ENCOUNTER. Augenzwinkernd wird danach eine Musik eingespielt wie aus einem 50er Science-Fiction-B-Movie.

Überhaupt ist der musikalische Kommentar zu den ursprünglich naturgemäß stummen Sequenzen wichtiger Bestandteil von LIGHT YEARS. Zwar herrscht auch manchmal minutenlange Stille vor, in der Cawkwells altersweise Stimme einmal nicht zu hören ist, doch oft genug eröffnet er durch das Hinzufügen bestimmter Klänge sinnträchtige Bedeutungsebenen. Das größte viktorianische Glashaus in den botanischen Gärten von Kew habe ihn schon immer an Mahlers „Lied von der Erde“ erinnert, weshalb genau diese Komposition erklingt, als seine Kamera zugleich ehrfürchtig und zärtlich die transparente Fassade besagten Gebäudes entlangfährt. Ironisch wird es, wenn er ein Konzert im Hyde Park der Rockband „Grand Funk Railroad“ mit einer feinfühligen Klaviersonata Schuberts unterlegt, und nahezu mystisch-sakral, wenn für bald zehn Minuten zu Landschafts- und Naturaufnahmen einzig und allein schwerfällige Gongschläge wie aus einem buddhistischen Tempel ertönen. Operiert Cawkwell nicht mit spezifischen Sounds, ist es eben sein Kommentar, der Beziehungen spinnt: Zu seiner Italien-Reise wird exzessiv Ezra Pound zitiert, noch so ein Typ, heißt es, dem die Liebe zu Italien zum Verhängnis geworden sei, und auf Kreta habe er einer Touristenfamilie versprochen, sie zu filmen und ihr den Film anschließend zu schicken, was er dann aber nie getan habe, weshalb ihn bis heute ein schlechtes Gewissen plage. Eine weitere schöne Szene gehört der Hauskatze, die Cawkwell und Maggie sich Anfang der 70er anschaffen. Während wir sie beim Faulenzen betrachten, erörtert Cawkwell aus dem Off, dass der lateinische Name für Katze, Feline, vom lateinischen Felix herzuleiten sei, was sowohl glücklich wie blühend bedeuten würde, weshalb der Umstand, dass sie sich eine Katze ins Haus holten, die Geburt ihrer Tochter ankündigte, rein etymologisch. Da hätten wir dann auch schon die nächste Brakhage-Referenz...

Dass es den Filmemachern seiner Generation zumeist darum gegangen sei, die Welt zu de-mystifizieren, sagt Cawkwell, ihm demgegenüber aber darum, ihr ihre Magie zurückzugeben. Eine gewisse esoterische Attitüde kann man seinen Bildern jedenfalls nicht absprechen, gerade was das Spätwerk betrifft, wo der Regisseur, als ihm, wie er sagt, seine jugendliche Energie allmählich abhandenkommt, auf einmal seine Faszination für Bäume entwickelt. Zunächst filmt er ihre Wipfel, ihre ausladenden Blätterdächer, ihre Stämme im Zwielicht noch, indem er die Handkamera unablässig herumschwenkt, und ihren Zoom kaum einmal zur Ruhe kommen lässt. Dann aber kehrt irgendwann Ruhe in Cawkwells Formsprache ein: Statisch, mit Händen, die kein bisschen mehr zittern, betrachtet er die Bäume in langanhaltenden Meditationen, bei denen die natürlichen Veränderungen, die Licht, Wind und Witterung von alleine herbeiführen, die Agilität und Vitalität früherer Experimente ersetzen.

Seine Frau sollte wirken wie eine Figur auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich, und Phaistos auf Kreta sei ein wahres Arkadien gewesen, und die Rotmilane erst, die in der Nähe seines ruralen Hauses in Sussex nisten, und die Nekropolen von Siena, Friedhöfen, auf denen die Lebenden weniger mit den Toten zu kommunizieren scheinen, sondern die Toten mit den Lebenden. Alles sehr persönliche Eindrücke, so, als ob man Briefe von Leuten liest, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollten. Cawkwell jedoch ist offenbar der Meinung, dass seine 8mm-Briefe dies doch sind. Ich stimme ihm zu, denn: 1. Einige dieser Bilder sind viel zu schön, zu faszinierend, zu lebensvoll, um in irgendeiner Schublade zu verrotten, 2. Bieten Cawkwells manchmal witzige, manchmal philosophischen, manchmal hermetischen, manchmal informative Kommentare viel Material, über das sich nachzudenken lohnt, und 3. Stellt sich mir die Frage: Wie viele kaum einmal öffentlich in Erscheinung getretene junge Männer und junge Frauen hat es denn seit den, sagen wir, 40ern gegeben, die, beeinflusst von den filmhistorisch geadelten Exponenten und Pionieren des Avantgarde-Kinos, im stillen Kämmerlein vergleichsweise beeindruckende Aufnahmen aus ihren Hemdsärmeln schütteln – oder sogar noch beeindruckendere…?