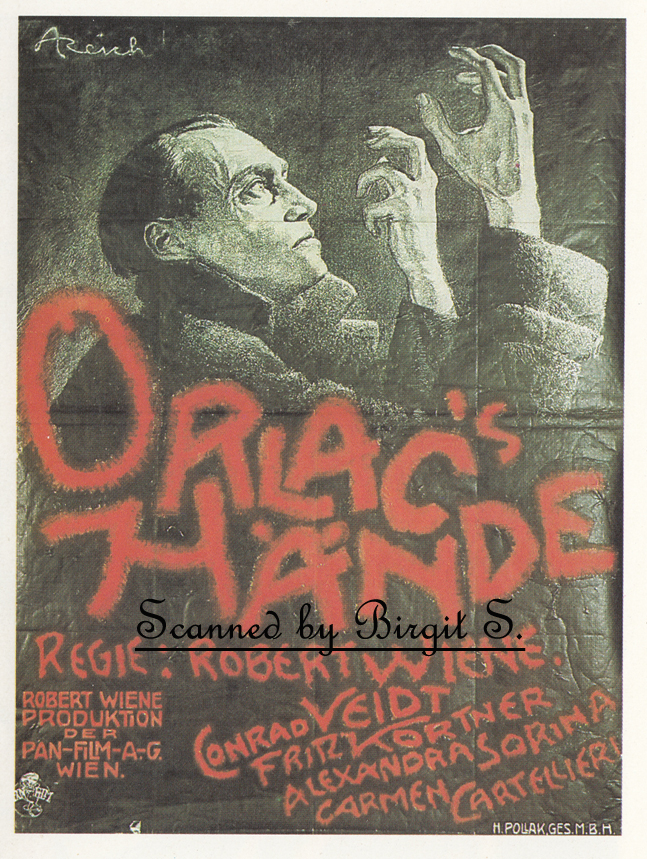

Originaltitel: Orlac's Hände

Produktionsland: Österreich 1924

Regie: Robert Wiene

Darsteller: Conrad Veidt, Alexandra Sorina, Fritz Kortner, Fritz Strassny, Carmen Cartellieri

Mitte der 20er Jahre befindet sich der deutsche Stummfilm in einer Transitionsphase. Nachdem Robert Wiene 1920 mit DAS CABINET DES DR. CALIGARI die Parameter für jenen Filmstil gesetzt hatte, der später als expressionistisch bezeichnet worden ist – die da, unter anderem, wären: expressives Schauspiel von Figuren am Rande des Wahnsinns und der Hysterie, irreale Kulissen voller schräger Winkel, eine überbordende Handlung, zusammengesetzt aus Versatzstücken von Märchen und Schauerromanen, sowie Zwischentitel, deren gezackte Buchstaben und parataktischen Inhalte Tollheit und Grauen der Handlung ins geschriebene Wort übersetzen -, entstanden im deutschsprachigen Raum eine ganze Reihe von Filmen, die heute mit Fug und Recht als Grundbaustock des Phantastischen Kinos gelten dürfen. Sei es nun Murnaus NOSFERATU (1922), der quasi im Alleingang den Vampirfilm aus dem Sarg hebt, oder Langs METROPOLIS (1927), dessen Bedeutung für den Science-Fiction-Film man bis George Lucas und darüber hinaus verfolgen kann, oder Wegeners DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM (1920), den die Verantwortlichen bei Universal mehr als einmal gesehen haben müssen bevor sie ihren eigenen FRANKENSTEIN (1931) konzipiert haben – einmal mehr kommt der Schrecken, um Edgar Allan Poe zu paraphrasieren, sowohl aus der Seele, aber auch aus Deutschland. Neben diesen berühmten expressiven Stummfilmen der Weimarer Zeit finden sich jedoch auch unbekanntere Vertreter, deren Thema weniger der Einbruch des Übernatürlichen in vertraute gutbürgerliche Welten ist. In den sogenannten Straßen-Filmen wie, programmatisch betitelt, DIE STRASSE (1923) von Karl Grune oder dem sensationellen VON MORGENS BIS MITTERNACHTS (1920) von Karl-Heinz Martin ist es vielmehr die Großstadt mit ihrem ambivalenten Verlockungen zwischen stimulierender Sinnesüberreizung und gefährlichem Laster, die unsere Helden aus ihren vermeintlich idyllischen Provinzen herauslockt, und gehörig durch die Mangel dreht. Bald schon weicht der expressionistische Stil in Kombination mit diesen, sagen wir, realitätsnäheren Stoffen einer naturalistischen Ästhetik, die sozusagen den exakten Gegenpol zu den irrwitzigen Tollhaustänzen eines CALIGARI darstellt. Ab Mitte der 20er wird die Neue Sachlichkeit im Deutschen Film virulent und virulenter, und ist, sind wir erstmal in den 30ern angekommen, nicht mehr aus ihm fortzudenken. Im Nationalsozialismus sind märchenhafte Träumereien wie Frank Wisbars FÄHRMANN MARIA (1936) absolute Ausnahmen und zudem von Goebbels gar nicht gern gesehen. Was hat das nun alles mit den Händen des Pianisten Paul Orlac zu tun? Ganz einfach das, dass dieser Film an einer filmhistorisch hochinteressanten Schwelle steht, nämlich eben der zwischen purem Expressionismus und Neuer Sachlichkeit, zwischen exaltiertester Schauspielkunst und nüchtern-realistischen Dekors, zwischen nachvollziehbaren, rational durchdachten Handlungselementen und welchen, die in einem derangierteren Giallo der 60er und 70er Jahre überhaupt nicht negativ auffallen würden.

Wenden wir uns zuerst dem vernünftigen Anteil des Films zu. Der besteht zunächst darin, dass das Drehbuch von Louis Nerz bzw. die Romanvorlage von Maurice Renard es, ohne das Kind beim Namen nennen zu müssen, verstehen, ziemlich feinsinnig auf bestimmte Ängste und Traumata in der europäischen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg anzuspielen. Erinnern wir uns: Der Erste Weltkrieg ist der erster Krieg der Menschheitsgeschichte, in dem Kampfestugenden vergangener Jahrhunderte endgültig unter Panzerketten und in Giftgaswolken erstickt und begraben wurden, was, als Nebeneffekt, eine Hochkonjunktur der Prothesenchirurgie mit sich brachte. Das Panorama Deutscher Großstädte ist geprägt von Veteranen, denen Gliedmaßen fehlen, denen das Giftgas die Gesichter verätzt hat, die Glasaugen besitzen, modellierte Ohren oder künstliche Beine und Arme. Ohne in irgendeiner Weise direkt auf den verlorenen Krieg und seine körperdeformierenden Folgen zu verweisen, kann man das Schicksal Paul Orlacs doch, meine ich, relativ leicht als Parabel auf genau diesen und diese verstehen: Ein Zugunglück, also ein Kollaps der Technik, ist es, der ihm seine Hände raubt – und die lange ausgespielten Szenen, in denen wir das qualmende Wrack sehen, dürften nicht wenige Zuschauer an den Rauch über den noch kurz zuvor betriebenen Schlachtfeldern erinnert haben. Auch das Hauptmotiv des Films spiegelt die grundlegende Furcht einer Gesellschaft wieder, die gesehen hat, wie leicht doch ein Körper versehrt werden kann. Orlac verlässt das Krankenhaus zwar mit funktionstüchtigen Prothesen bzw. lebensechten Händen, mit denen er problemlos seine Pianistenkarriere fortsetzen könnte, doch etwas in ihm flüstert unablässig, dass das ja nichtsdestotrotz nicht seine Hände seien, dass sich da ein fremdes Element, fast wie ein Parasit, an seinen Körper angedockt habe, dass er mit diesen fremden Händen niemals seine Frau und niemals einen Flügel berühren solle.

Natürlich verzeichnet das Drehbuch dieses psychologische Drama, das sich voll und ganz in Orlacs Innerem abspielt, ins Groteske dadurch, dass unbedingt ein vollkommen irrer Kriminalplot her muss, dem gegenüber selbst die Story von CALIGARI wirkt wie direkt aus dem Leben gegriffen. Allen, die den Film noch unschuldig sehen möchten, sei nun abgeraten, weiterzulesen, denn ich komme nicht umhin, kurz zusammenzufassen, was die Verantwortlichen sich für vorliegenden Film so alles an Delirien zusammengereimt haben: In Orlacs Umfeld häufen sich die Morde. Sein eigener Vater ist, sagt die Polizei, mit einem Messer erstochen worden, an dem ebenfalls wiederum nachweislich die Fingerabdrücke Valsseurs haften – und dieser Valsseur ist ebenso nachweislich tot und begraben. Des Rätsels Lösung: Ein Superverbrecher namens Nera hat es auf das reichhaltige Erbe Orlacs abgesehen und daher einen Komplott geschmiedet. Er ist ein alter Freund Valsseurs gewesen, hat dafür gesorgt, dass der für Morde, die eigentlich er, Nera, begangen hat, angeklagt und hingerichtet worden ist, sich zuvor aber Wachshandschuhe angefertigt, detailgetreu nach den echten Händen Valsseurs modelliert. Als Assistent des Arztes, der Orlac betreute, hat er sich zugleich ins Hospital geschmuggelt und den Doktor bequatscht, doch die Hände des gerade Gehenkten als Prothesen für Orlac zu verwenden, ihm schließlich sogar widerrechtlich dessen Leichnam beschafft. Nachdem Orlac mit seinen neuen Händen ausgestattet war, hat Nera weiterhin die Magd des Hauses per Hypnose in seine Gewalt gebracht, um ungestört Auskünfte über die Familie Orlac zu erlangen, sodann ein paar Morde verübt, wobei er die besagten Wachshandschühchen mit Valsseurs Fingerabdrücken getragen hat, und dadurch dafür gesorgt, dass Orlac, sich als Killer wähnend, zunehmend dem Wahnsinn entgegeneilte. Nach dem Mord an seinem Vater ist er Orlac als vermeintliches Gespenst erschienen, um ihn zu erpressen: Solle er ihm nicht den Großteil seines Erbes ausbezahlen, würde er weiter die Kontrolle über seine Hände behalten, und mit ihnen weitere Gräueltaten begehen. Am Ende wird Nera freilich von der Polizei überführt – es ist Magd, die plaudert und die Wachshandschuhe als Beweismaterial präsentiert -, der Spuk löst sich auf, und Orlac kann sich endlich an seinen nunmehr von jeder Schuld freigewaschenen Händen erfreuen, doch das, was das Drehbuch an Absurditäten zuvor ohne mit der Wimper zu zucken abgespult hat, das kann ich mir, um es noch einmal zu betonen, vollkommen problemlos in einem der abwegigeren Genre-Vertreter aus der Schmiede von Herren wie Polselli oder Franco vorstellen.

Dieses gemischte Verhältnis zwischen plausibler Psychologie und durchgeknallter Kriminalfilm-Chose spiegelt sich auch in der Inszenierung des Stoffes wider. Eindrucksvoll sind die Szenen, in denen der große Conrad Veidt völlig von Sinnen mit seinen Händen hadert. Er streckt sie weit von sich, zwischen den Fingern einen Dolch, und stakst steif wie ein Automat durch die nächtlichen Flure seines Hauses, immer mal wieder in die Luft stechend und sich vor Schrecken vor sich selbst windend. In diesen Momenten spielt Robert Wiene dann auch alles aus, was es an expressionistischen Beleuchtungseffekten schon in seinen vorherigen Werken wie RASKOLNIKOW (1923) oder GENUINE (1920) zu bestaunen gab: Der Wahnsinn der Hauptfigur überträgt sich auf die Leinwand, auf das Filmmaterial selbst, und verliert unter ihm jegliche Contenance. Ebenfalls herrlich ist die Kulisse des väterlichen Hauses wie aus einem romantischen Märchen á la Fritz Langs DER MÜDE TOD: Orlacs Papa scheint in einem waschechten Kloster zu wohnen, inklusive Kreuzgang, Heiligenstatuen, einem Thron, auf dem er residiert, und einem gruseligen Diener, dessen Gesicht halb zugedeckt ist durch einen animalischen Zauselbart. Auch eine Traumsequenz, die Orlac noch im Krankenhausbett ereilt, hat es in sich: Da erscheint die lachende Fratze Valsseurs bzw. Neras überdimensional über Orlacs Krankenlager, wird zur Faust und droht, das Puppenhausbettchen mit dem Bewegungsunfähigen zu zerdrücken. Alexandra Sorina, die ihrem Partner Veidt, was höchste Expressivität in Gestik und Mimik betrifft, kaum nachsteht, darf ebenfalls das gesamte Repertoire weiblicher Extremzustände zur Schau stellen, angefangen vom erschrockenen Augenaufschlag bis hin zu psychischen und physischen Komplettdetonationen. Demgegenüber stehen aber Elemente, die formale wie schauspielerische over-the-top-performances nicht mal vom Hörensagen kennen. Viele Räume in Orlacs Haus sind an Nüchternheit kaum zu überbieten: Ein paar schlichte Säulen, schön symmetrisch nebeneinander angeordnet vor einer weißen Wand, das könnte auch das minimalistisches Bühnenbild irgendeines Brecht-Stücks der damaligen Zeit sein. Auch das Zugunglück und die Polizeiarbeit werden sachlich klar, ohne Seitenblicke ins Irreale, inszeniert, und gehören, wie die ganz irdischen Geldsorgen der Orlacs, einer vollkommen anderen Welt an als die oben skizzierte Motive und Muster. Schön kann man die Hybridform von ORLACS HÄNDE in einer Szene ziemlich am Anfang nachvollziehen: Dort erklärt der behandelnde Arzt Yvonne, dass es um Orlacs Hände geschehen sei. Während die gute Frau sich vor ihm auf den Boden wirft, die Hände ringt, sich beinahe die Haare ausreißt vor Verzweiflung, steht der Doktor, als Angehöriger, scheint es, einer anderen Realitätssphäre, mit objektiver Verstandeskraft stocksteif daneben, und antwortet ihr präzise und ohne Umschweife.

Dieser durch den Film gehende Riss, der Naturalismus von Irrealismus scheidet, ist es dann wohl auch, was mich davon abhält, ORLACS HÄNDE zu den für mich wirklich wichtigen und großartigen Filme der Weimarer Republik zu zählen. Zu jäh sind teilweise Brüche, zu unausgegoren die Gesamtkomposition, zu sehr beißt sich der Expressionismus mit der Neuen Sachlichkeit, als dass ich über die zudem teilweise außerordentlich großen Plot-Höhlen und nicht zu Ende gebrachten Nebenhandlungen würde hinwegsehen können. Dass ORLACS HÄNDE in seiner längsten Fassung weit über einhundert Minuten dauert und einigen Szenen eine Straffung vielleicht nicht schlecht zu Gesicht gestanden hätte, macht das Werk ebenfalls heutzutage ein bisschen schwieriger zu konsumieren als beispielweise die zeitlosen CALIGARIs, NOSFERATUs oder MABUSEs. ORLACS HÄNDE ist Trash-Horror aus den Kinderschuhtagen des Kinos, und ein Bastard zweier diametral entgegengesetzter kinematographischer Stile, den man als interessantes Zeitdokument wertschätzen kann, dessen Unterhaltungsfaktor die seit seiner Veröffentlichung verflossene Zeit jedoch nicht unbedingt auf die Sprünge geholfen hat.