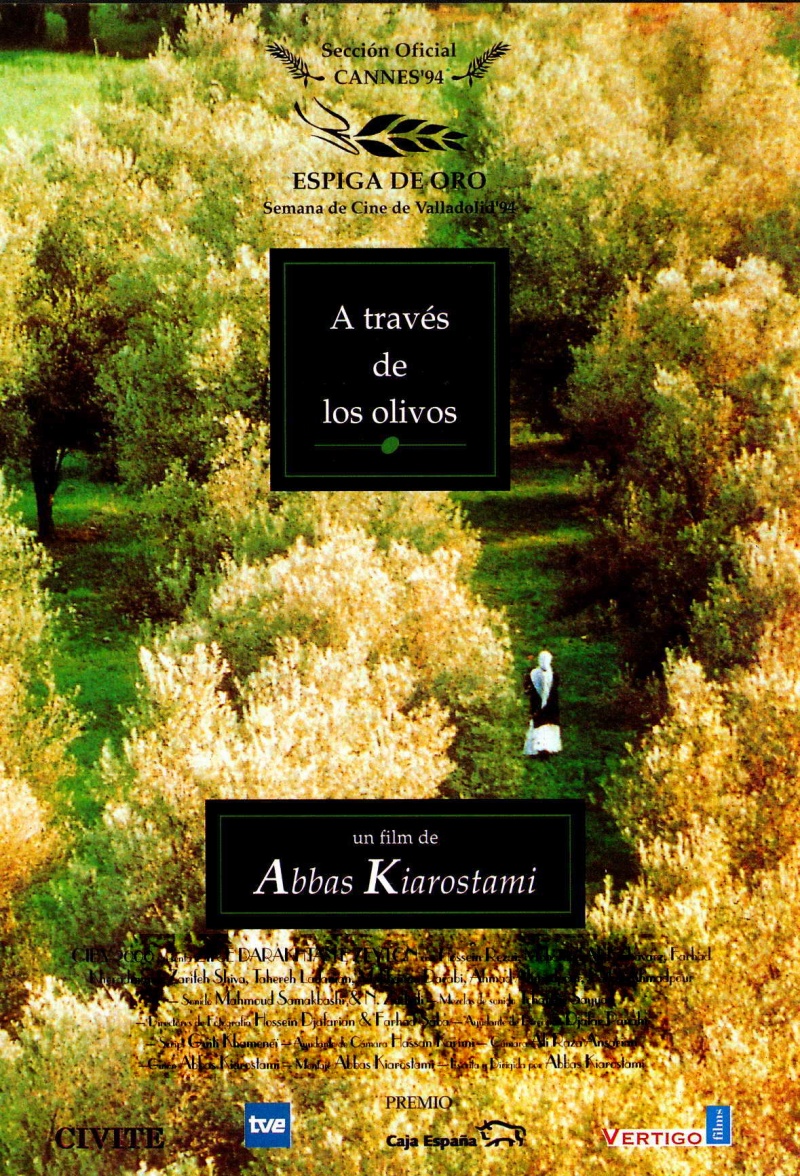

Originaltitel: Zīr-e Derakhtān-e Zeytūn

Produktionsland: Iran 1994

Regie: Abbas Kiarostami

Darsteller: Hossein Rezai, Farhad Kheradmand, Mohamad Ali Keshavarz, Tahereh Ladanian, Zarifeh Shiva

Vor einer großen Gruppe bis auf ihre Gesichter in weite, schwarze Stoffe gehüllter jungen Frauen begrüßt uns ein älter, bärtiger Mann. Er sei der Schauspieler, der im nun folgenden Film den Regisseur spiele. Alle andere Darsteller seien direkt vor Ort gecastet worden, beziehungsweise sei man, d.h. er als der Schauspieler, der einen fiktiven Regisseur spiele, gerade dabei, weitere Darsteller direkt vor Ort zu casten, in diesem Fall: Eine Gruppe bis auf ihre Gesichter in weite, schwarze Stoffe gehüllter Mädchen vor ihrem Schulgebäude, aus der die weibliche Hauptrolle des Films ZIRE DARAKHATAN ZEYTON hervorgehen soll. Die Assistentin des Regisseurs, Frau Shiva, eilt herab. Die Schülerinnen seien hungrig. Ob man sich nicht beeilen könne. Man beginnt die Reihen durchzugehen. Der Regisseur fragt einige der Mädchen nach ihren Namen, nach ihrem Geburtsort. Die meisten kichern schüchtern, senken die Blicke, insgeheim hoffend, dass die Wahl auf sie fällt. Eine ist besonders vorlaut, und fragt den Regisseur, wieso er sie denn bereits filme, wo doch die Aufnahmen von ihnen bestimmt nicht im fertigen Film auftauchen würden. Er erwidert: Wieso ist das kein Grund, etwas zu filmen, nur wenn man es später nicht zeigen und niemand es zu sehen bekommen wird?

Aber ich greife voraus, denn im Grunde beginnt alles mit einem Hausaufgabenbuch. Ein dummes Missgeschick nämlich setzt den achtjährigen Achmed dem Zorn seines Klassenlehrers aus: Da er seine Hausaufgaben nicht, wie es der gestrenge Mann verlangt, in sein Büchlein eingetragen hat, sondern sie auf einem losen Blatt präsentiert, bekommt er eine Standpauke hoch zehn, die selbst dann nicht abreißt, als er klarzustellen versucht, dass ein Klassenkamerad versehentlich besagtes Buch eingesteckt hatte, und er es tags zuvor deshalb gar nicht hat benutzen können. Noch am gleichen Tag wiederholt sich die Geschichte: Zu Hause angelangt muss Ahmed feststellen, dass er zwei Hausaufgabenbücher in der Tasche hat, das seine und das eines gewissen Mohamed Reda Nematzadeh, dem der Lehrer ebenfalls am gleichen Morgen wegen seines andauernden Zuspätkommens die Leviten gelesen und ihm gedroht hat, ihn von der Schule werfen zu lassen, wenn sein Verhalten sich nicht bald bessere. Ahmed, der nicht nur weiß, wie es sich anfühlt, vor der versammelten Klasse verbal gedemütigt zu werden, sondern ahnt, dass der Lehrer seine Drohung in die Tat umsetzen wird, wenn Mohamed morgen kein Hausaufgabenbuch vorweisen kann, versucht seine Familie von der Dringlichkeit zu überzeugen, dem Klassenkamerad sein Buch so schnell wie möglich zurückzugeben. Deren Ohren aber sind taub für Ahmeds Insistieren, und ein weiteres Problem besteht darin, dass er nicht genau weiß, wo Mohamed Reda überhaupt wohnt, nur dass er aus einem benachbarten Dorf stammt, daran kann er sich erinnern. Alles Grübeln nutzt aber nichts, und Ahmed entscheidet sich zu handeln. Auf eigene Faust begibt er sich auf eine Odyssee quer durch die ländliche iranische Gesellschaft Ende der 1980er Jahre…

Das ist der Plot des Films KHANE-YE DOUST KODJAST?, der den iranischen Regisseur Abbas Kiarostami im Jahre 1987 international bekanntmacht – ein aus alltäglichen Szenen wie Marktplatzdiskussionen, häuslichen Verrichtungen und Streifzüge durch labyrinthische Dorfgassen zusammengesetztes Werk, das all diese im besten Wortsinn banalen Partikel dadurch transzendiert, dass es sie uns aus den Augen eines achtjährigen Kindes zeigt. In der Fachliteratur wird immer wieder – zu Recht, wie ich finde – auf die Einflüsse hingewiesen, die die drei Regisseure Roberto Rossellini, Robert Bresson und Yasujiro Ozu auf Kiarostamis Schaffen gehabt haben, und in KHANE-YE DOUST KODJAST? treffen diese unterschiedlichen Bezugsquellen in schöner Harmonie aufeinander. An Bresson kann man denken wegen des unglaublich langsamen Tempos, das Kiarostami einschlägt, um Ahmeds Abenteuer weniger zu erzählen als einfach nur zu illustrieren, sowie wegen des konsequenten Einsatzes von Laien, die ebenfalls weniger im Dienst einer Narration handeln, sondern sich größtenteils selbst verkörpern, mit all den Belanglosigkeiten, die normale Menschen in der physischen Realität jenseits der Leinwand nun einmal ausmacht. Mit Rossellini teilt Kiarostami einen dokumentarischen Ansatz, der bei ihm allerdings wesentlich stärker ausgeprägt ist als in den vergleichbaren noch sehr storyorientierten neorealistischen Meisterstücken wie SCIUSCIÀ (1946) oder GERMANIA ANNO ZERO (1948): Es fällt schwer, eine Linie zwischen den Aspekten von KHANE-YE DOUST KODJAST? zu ziehen, die Inszenierung sind, und denen, bei denen es wirklich um zufällig eingefangene Momentaufnahmen von Menschen, Tieren, Landschaften handelt. Den Stellenwert, den der Alltag in Kiarostamis idosynkratischer Filmsprache deshalb hat, teilt er mit den Filmen Ozus. Es kommt schon einmal vor, dass wir minutenlang einem alten Mann lediglich bei seinem Abendritual zuschauen: Er schließt seine Wohnung auf, zieht sich die Schuhe aus, öffnet die Fenster. Was in jedem Mainstream-Film ausgespart werden würde, da es dem Plot nichts zuträgt und schon gar nicht prädestiniert dafür ist, die Zuschaueraufmerksamkeit in irgendeiner Weise zu fesseln, wird unter der exzellenten Regie Kiarostamis zum Anlass, den eigenen Blick zu schärfen. Kiarostamis Kino ist in dieser Hinsicht vor allem eine Schule des Sehens, ein Lehrstück, wie schön es sein kann, den Blick einer Herde Ziegen hinterherschweifen zu lassen, deren Hufe über die Stufen einer Steintreppe klappern, Frauenhände zu fokussieren, die schmutzige Stoffstücke in einen Zuber voller Wasser tunken, oder zu betrachten wie die Abendsonne allmählich untergeht und sich die Schatten zwischen den engmaschigen Gassen eines kleinen Ortes ausbreiten, in dem irgendwo ein kleiner Junge wohnen muss, der sein Hausaufgabenheft vermisst.

KHANE-YE DOUST KODJAST? besitzt aber einen genauso großen didaktischen Ansatz. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Film von Kanun-e Parvaresh produziert wurde, einer Jugendorganisation, die ab Mitte der 60er durch ihre Gründung nicht nur dafür sorgt, dass Iran sich zu einer vorbildlichen Filmkultur mit eigenen Clubs, Festivals, Archiven und einer hohen Dichte an Regisseuren und Schauspielern entwickelt. Kanun-e Parvaresh richtet den Fokus seiner Filme vor allem auf Kinder und Heranwachsende, die kinematographisch weniger unterhalten denn zu ihrer Bildung beitragen sollen. Während im Westen die wenigsten Schüler zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Kamera aus der Nähe gesehen haben dürften, organisiert Kanun-e Pavaresh eigene Workshops, in denen Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen sollen und dürfen, um erdachte Geschichten in lebendige Bilder umzusetzen. Abbas Kiarostami, Jahrgang 1940, gehört von Anfang an zu jenen Regisseuren, die sich Perspektive, Themen, Lebensrealität der jungen Generation annehmen. KHANE-YE DOUST KODJAST? handelt deshalb genauso sehr vom Zauber der Kindheit wie von einer Gesellschaft, die viel daran setzt, diesem Zauber die Flügel zu stutzen. Ein bisschen wie Bressons MOUCHETTE findet Ahmed bei seiner Familie kein Gehör, sieht sich pausenlos einer Disziplinierungsroutine unterzogen, die vom Elternhaus über die Schule bis hin zu alten Männern reicht, die ihn aus fadenscheinigen pädagogischen Gründen Zigarettenholen schicken, obwohl sie noch genügend Glimmstängel bei sich haben: Das sei notwendig, erklärt einer dieser Männer einem andern, damit die Jungen nicht wild ins Kraut schießen. Alle paar Tage bräuchte so ein Bub eine Tracht Prügel, und wenn er nichts ausgefressen hat, gibt man sie ihm eben grundlos. Ahmeds aufopferungsvoller Versuch, den Schulfreund vor genau solchem Ärger zu bewahren, zeigt das Auflodern von echter Menschlichkeit und Nächstenliebe in einer patriarchalisch strukturierten Gemeinschaft, die dem Individuum kaum genügend Luft zum Atmen lässt.

Kiarostamis Film ist jedoch keiner, der mich mit erhobenem Zeigefinger belehren möchte. Er erweckt vielmehr den Eindruck eines Märchens. Wenn Ahmed während seiner Suche nach Mohammed Reda zum Beispiel einem Greis begegnet, der derart unter Grasbüscheln, die er auf dem Rücken trägt, begraben ist, dass es aussieht, als würde Ahmed sich mit einem sprechenden Busch unterhalten, oder wenn ihm eine Frau versehentlich ein Bettlaken vor die Füße wirft, das ihr auf dem Balkon aus den Fingern geglitten ist, oder wenn er, bevor er eine Gasse betreten kann, erstmal warten muss bis eine seelenruhig heranstapfende Kuh ihm Platz gemacht hat, dann können all diese Zufallstreffen, diese kleinen Momente sozialer Interaktion, diese flüchtigen Schlüssellochblicke in fremde Leben, als Stationen einer inneren Reise Ahmeds gelesen werden, die gerade, weil sie so schlicht sind, ihr Aufladen mit symbolischer Bedeutung regelrecht fordern. Warum aber diese lange Einleitung zu einem Film, der heute gar nicht besprochen werden soll? Waren wir nicht mit eigentlich mit einem fiktiven Regisseur inmitten einer Gruppe iranischer Schulmädchen, und gemeinsam mit ihm auf der Suche nach der Hauptdarstellerin für seinen nächsten Film?

Die Auserwählte heißt Tahareh. In dem Film, um den es geht, soll sie eine junge Braut spielen. Problem ist nur: Der junge Mann, der ihren Bräutigam darstellt, hat im echten Leben ebenfalls um ihre Hand angehalten – allerdings mit wenig Erfolg. Taharehs Eltern haben Hossein, wie der Verliebte heißt, unmissverständlich klargemacht, dass ein armer Schlucker wie er nie und nimmer in ihre Familie einheiraten wird. In den Dreharbeiten sieht Hossein aber nun die unverhoffte Chance, zumindest Tahareh von seinen Qualitäten als Ehemann zu überzeugen, ihr permanent den Hof zu machen, sie, immer dann, wenn die Kamera nicht läuft, unerbittlich mit Argumenten, Liebesbeteuerungen, flehentlichen Bitten zu bestürmen, sie solle doch wenigstens einmal mit ihm sprechen. Das tut sie nämlich nicht – und weil Dialoge zwischen den Darstellern unumgänglich sind, sieht der Regisseur sich gezwungen, dem Liebesglück der Beiden ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, nicht zuletzt, um den eigenen Film zu retten.

Dieser Film-im-Film hört übrigens auf den Titel ZENDEGI VA DIGAR HICH, und Kiarostami hat ihn wirklich gedreht, nämlich 1992, und zwar in der Region von Koker, wo bereits KHANE-YE DOUST KODJAST? gespielt hat – eine Region, die 1990 von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden ist. Kiarostami schildert in ZENDEGI VA DIGAR HICH seine eigene Suche nach den beiden Kinderdarstellern aus dem Vorgängerfilm, von denen er nicht weiß, ob sie die Katastrophe überlebt haben oder ob sie, wie so viele anderen, dabei ums Leben gekommen sind. ZENDEGI VA DIGAR HICH – dieses metafilmische Road-Movie, das viel von Wim Wenders‘ ALICE IN DEN STÄDTEN hat, jedoch ohne dessen existenzialistischen Unterton, sondern viel schmuckloser, viel offener für die Lücken an Licht selbst im tiefsten Schacht – lässt uns seinem alter ego quer durch die in Mitleidenschaft gezogene Gegend folgen, und erneut fallen Dokumentation und Fiktion ineinander, wenn Kiarostami uns zusammengestürzte Häuser zeigt, uns tatsächliche Überlebende Zeugnis von ihren Traumata ablegen lässt, dann aber auch gecastete Schauspieler wie Hossein und Tahareh in die Rolle eines Liebespaars steckt, das sie in der Wirklichkeit gerne werden, es jedoch vorerst nur in der Fiktion sind. Am Ende hat Kiarostamis Regisseur die beiden Jungen zwar nicht gefunden, nicht einmal irgendeine Information über ihr Schicksal gewonnen, trotzdem war die Reise ans Epizentrum menschlicher Tragödien und ihres Überwindens – hat man als extradiegetischer Betrachter den Eindruck – nicht umsonst.

Schon allein deshalb, weil Kiarostami ZIRE DARAKHATAN ZEYTON um eine einzelne Szene aus ZENDEGI VA DIGAR HICH herumgruppiert, die wegen der amourösen Banden oder Nicht-Banden zwischen Hossein und Tahareh einfach nicht gelingen will. Sie schweigt ihn an. Er ertränkt sie in einem Schwall aus Worten. Neben dieser Geschichte aus dem Off, die an den blinden Flecken der Produktion stattfinden, den die meisten Filme naturgemäß aussparen (müssen), da ihr Hauptaugenmerk auf den Geschichten vor der Kamera liegt, begegnen wir in ZIRE DARAKHATAN ZEYTON, diesem wunderhübsche Bilder suchenden und findenden Meta-Diskurs über die Wahrheit der Inszenierung und die Lügen der Fiktion, über den alltäglichen Probleme des Filmemachens, wenn man ausschließlich mit Laien arbeitet, vor allem aber durch die Menschen, Tiere, Landschaften der Region Koker, von der Kiarostami regelrecht verführt gewesen zu sein scheint, einigen alten Bekannten: Der Lehrer aus KHANE-YE DOUST KODJAST? fährt ein Stück bei Frau Shiva im Auto mit. Er habe nichts für Kunst übrig, für Filme schon gar nicht, doch wäre es nett, da er gerade knapp bei Kasse ist, wenn sie ihm doch noch eine kleine Rolle verschaffen könne. Die Buben aus KHANE-YE DOUST KODJAST? – Ahmed und Mohammed Reda – sind als Zaungäste bei den Dreharbeiten dabei. Der Regisseur aus ZENDEGI VA DIGAR HICH führt mit dem Regisseur aus ZIRE DARAKHATAN ZEYTON philosophische Gespräche vor majestätischen Bergen. Die Art und Weise wie sich hier Pfade von Menschen, aber vor allem auch von Filmen kreuzen, wie sie sich durchdringen, und wie Kiarostami das alles in vollkommen freien Bildkompositionen und Erzählstrukturen übersetzt, die nicht von definierten Formen, sondern von einem vorsichtig tastenden, überhaupt nicht aggressiven Suchen handeln, fügt dem dritten Teil der Koker-Trilogie noch eine Komponente hinzu, die an Jean-Luc Godard denken lässt: In KHANE-YE DOUST KODJAST? haben wir die Suche eines Kindes zu Fuß erlebt. In ZENDEGI VA DIGAR HICH haben wir auf der Suche nach Kindern die meiste Zeit in einem Auto gesessen. ZIRE DARAKHATAN ZEYTON nun ist als dritte Zwiebelhaut die Suche eines Regisseurs, der niemand anderes als Kiarostami selber ist, nach einem Film, und das Vehikel ist die intradiegetische oder extradiegetische Kamera, die Fiktion und Wirklichkeit und ihr ständiges Ineinanderpurzeln quer durch den Olivenhain begleitet.

Man kann Filme wie ZIRE DARAKHATAN ZEYTON, denen es nicht um ein Spektakel geht, die nicht mal daran interessiert sind, bestimmte Inhalte zu transportieren, sondern die aus einem tiefen Humanismus heraus, das Kino primär dazu nutzen, uns vollkommen normale Menschen – wettergegerbte Bauern, analphabetische Schafshirten, junge Mädchen, die in ihrem Leben noch mit keinem männlichen Wesen ein Wort wechseln durften, kleine Kinder, die es faszinierend finden, an einem Filmset herumzustreifen - in ihrer Lebendigkeit kennenlernen zu lassen, die lange tot sind oder am andern Ende der Welt leben. Die utopische Hoffnung hat sich natürlich nicht bewahrheitet, die Béla Balázs in seinem filmästhetischen Klassiker DER SICHTBARE MENSCH von 1923 andeutet, wenn er davon spricht, der Film sei, mehr als jede andere, eine soziale Kunst, weil sie den Menschen in seiner Körperlichkeit in den Mittelpunkt stelle, und daher gerade dadurch, dass er dem Menschen über sein eiges Abbild zurückzuerstatte, was er im Zivilisationsprozess verloren habe, nämlich den physischen Ausdruck als Beweis seines eigenen Bestehens, seiner eigenen Verletzlichkeit, seiner eigenen Sterblichkeit, dazu führen könne, die moderne Gesellschaft zu einem humaneren Ort zu machen. Trotzdem, irgendwas sagt mir, dass Abbas Kiarostami mit seiner „Koker-Trilogie“ in ihrer ganzen Bescheidenheit und Besonnenheit, ihrem poetischen Überschwang, ihrem liebevollen Mustern ineinander verwobener Strukturen von Personen, von Schauplätzen, letztlich von Filmen, die Welt, oder wenigstens: meine Welt, erheblich aufgewärmt hat.

Aber ich greife voraus, denn im Grunde beginnt alles mit einem Hausaufgabenbuch. Ein dummes Missgeschick nämlich setzt den achtjährigen Achmed dem Zorn seines Klassenlehrers aus: Da er seine Hausaufgaben nicht, wie es der gestrenge Mann verlangt, in sein Büchlein eingetragen hat, sondern sie auf einem losen Blatt präsentiert, bekommt er eine Standpauke hoch zehn, die selbst dann nicht abreißt, als er klarzustellen versucht, dass ein Klassenkamerad versehentlich besagtes Buch eingesteckt hatte, und er es tags zuvor deshalb gar nicht hat benutzen können. Noch am gleichen Tag wiederholt sich die Geschichte: Zu Hause angelangt muss Ahmed feststellen, dass er zwei Hausaufgabenbücher in der Tasche hat, das seine und das eines gewissen Mohamed Reda Nematzadeh, dem der Lehrer ebenfalls am gleichen Morgen wegen seines andauernden Zuspätkommens die Leviten gelesen und ihm gedroht hat, ihn von der Schule werfen zu lassen, wenn sein Verhalten sich nicht bald bessere. Ahmed, der nicht nur weiß, wie es sich anfühlt, vor der versammelten Klasse verbal gedemütigt zu werden, sondern ahnt, dass der Lehrer seine Drohung in die Tat umsetzen wird, wenn Mohamed morgen kein Hausaufgabenbuch vorweisen kann, versucht seine Familie von der Dringlichkeit zu überzeugen, dem Klassenkamerad sein Buch so schnell wie möglich zurückzugeben. Deren Ohren aber sind taub für Ahmeds Insistieren, und ein weiteres Problem besteht darin, dass er nicht genau weiß, wo Mohamed Reda überhaupt wohnt, nur dass er aus einem benachbarten Dorf stammt, daran kann er sich erinnern. Alles Grübeln nutzt aber nichts, und Ahmed entscheidet sich zu handeln. Auf eigene Faust begibt er sich auf eine Odyssee quer durch die ländliche iranische Gesellschaft Ende der 1980er Jahre…

Das ist der Plot des Films KHANE-YE DOUST KODJAST?, der den iranischen Regisseur Abbas Kiarostami im Jahre 1987 international bekanntmacht – ein aus alltäglichen Szenen wie Marktplatzdiskussionen, häuslichen Verrichtungen und Streifzüge durch labyrinthische Dorfgassen zusammengesetztes Werk, das all diese im besten Wortsinn banalen Partikel dadurch transzendiert, dass es sie uns aus den Augen eines achtjährigen Kindes zeigt. In der Fachliteratur wird immer wieder – zu Recht, wie ich finde – auf die Einflüsse hingewiesen, die die drei Regisseure Roberto Rossellini, Robert Bresson und Yasujiro Ozu auf Kiarostamis Schaffen gehabt haben, und in KHANE-YE DOUST KODJAST? treffen diese unterschiedlichen Bezugsquellen in schöner Harmonie aufeinander. An Bresson kann man denken wegen des unglaublich langsamen Tempos, das Kiarostami einschlägt, um Ahmeds Abenteuer weniger zu erzählen als einfach nur zu illustrieren, sowie wegen des konsequenten Einsatzes von Laien, die ebenfalls weniger im Dienst einer Narration handeln, sondern sich größtenteils selbst verkörpern, mit all den Belanglosigkeiten, die normale Menschen in der physischen Realität jenseits der Leinwand nun einmal ausmacht. Mit Rossellini teilt Kiarostami einen dokumentarischen Ansatz, der bei ihm allerdings wesentlich stärker ausgeprägt ist als in den vergleichbaren noch sehr storyorientierten neorealistischen Meisterstücken wie SCIUSCIÀ (1946) oder GERMANIA ANNO ZERO (1948): Es fällt schwer, eine Linie zwischen den Aspekten von KHANE-YE DOUST KODJAST? zu ziehen, die Inszenierung sind, und denen, bei denen es wirklich um zufällig eingefangene Momentaufnahmen von Menschen, Tieren, Landschaften handelt. Den Stellenwert, den der Alltag in Kiarostamis idosynkratischer Filmsprache deshalb hat, teilt er mit den Filmen Ozus. Es kommt schon einmal vor, dass wir minutenlang einem alten Mann lediglich bei seinem Abendritual zuschauen: Er schließt seine Wohnung auf, zieht sich die Schuhe aus, öffnet die Fenster. Was in jedem Mainstream-Film ausgespart werden würde, da es dem Plot nichts zuträgt und schon gar nicht prädestiniert dafür ist, die Zuschaueraufmerksamkeit in irgendeiner Weise zu fesseln, wird unter der exzellenten Regie Kiarostamis zum Anlass, den eigenen Blick zu schärfen. Kiarostamis Kino ist in dieser Hinsicht vor allem eine Schule des Sehens, ein Lehrstück, wie schön es sein kann, den Blick einer Herde Ziegen hinterherschweifen zu lassen, deren Hufe über die Stufen einer Steintreppe klappern, Frauenhände zu fokussieren, die schmutzige Stoffstücke in einen Zuber voller Wasser tunken, oder zu betrachten wie die Abendsonne allmählich untergeht und sich die Schatten zwischen den engmaschigen Gassen eines kleinen Ortes ausbreiten, in dem irgendwo ein kleiner Junge wohnen muss, der sein Hausaufgabenheft vermisst.

KHANE-YE DOUST KODJAST? besitzt aber einen genauso großen didaktischen Ansatz. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Film von Kanun-e Parvaresh produziert wurde, einer Jugendorganisation, die ab Mitte der 60er durch ihre Gründung nicht nur dafür sorgt, dass Iran sich zu einer vorbildlichen Filmkultur mit eigenen Clubs, Festivals, Archiven und einer hohen Dichte an Regisseuren und Schauspielern entwickelt. Kanun-e Parvaresh richtet den Fokus seiner Filme vor allem auf Kinder und Heranwachsende, die kinematographisch weniger unterhalten denn zu ihrer Bildung beitragen sollen. Während im Westen die wenigsten Schüler zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Kamera aus der Nähe gesehen haben dürften, organisiert Kanun-e Pavaresh eigene Workshops, in denen Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen sollen und dürfen, um erdachte Geschichten in lebendige Bilder umzusetzen. Abbas Kiarostami, Jahrgang 1940, gehört von Anfang an zu jenen Regisseuren, die sich Perspektive, Themen, Lebensrealität der jungen Generation annehmen. KHANE-YE DOUST KODJAST? handelt deshalb genauso sehr vom Zauber der Kindheit wie von einer Gesellschaft, die viel daran setzt, diesem Zauber die Flügel zu stutzen. Ein bisschen wie Bressons MOUCHETTE findet Ahmed bei seiner Familie kein Gehör, sieht sich pausenlos einer Disziplinierungsroutine unterzogen, die vom Elternhaus über die Schule bis hin zu alten Männern reicht, die ihn aus fadenscheinigen pädagogischen Gründen Zigarettenholen schicken, obwohl sie noch genügend Glimmstängel bei sich haben: Das sei notwendig, erklärt einer dieser Männer einem andern, damit die Jungen nicht wild ins Kraut schießen. Alle paar Tage bräuchte so ein Bub eine Tracht Prügel, und wenn er nichts ausgefressen hat, gibt man sie ihm eben grundlos. Ahmeds aufopferungsvoller Versuch, den Schulfreund vor genau solchem Ärger zu bewahren, zeigt das Auflodern von echter Menschlichkeit und Nächstenliebe in einer patriarchalisch strukturierten Gemeinschaft, die dem Individuum kaum genügend Luft zum Atmen lässt.

Kiarostamis Film ist jedoch keiner, der mich mit erhobenem Zeigefinger belehren möchte. Er erweckt vielmehr den Eindruck eines Märchens. Wenn Ahmed während seiner Suche nach Mohammed Reda zum Beispiel einem Greis begegnet, der derart unter Grasbüscheln, die er auf dem Rücken trägt, begraben ist, dass es aussieht, als würde Ahmed sich mit einem sprechenden Busch unterhalten, oder wenn ihm eine Frau versehentlich ein Bettlaken vor die Füße wirft, das ihr auf dem Balkon aus den Fingern geglitten ist, oder wenn er, bevor er eine Gasse betreten kann, erstmal warten muss bis eine seelenruhig heranstapfende Kuh ihm Platz gemacht hat, dann können all diese Zufallstreffen, diese kleinen Momente sozialer Interaktion, diese flüchtigen Schlüssellochblicke in fremde Leben, als Stationen einer inneren Reise Ahmeds gelesen werden, die gerade, weil sie so schlicht sind, ihr Aufladen mit symbolischer Bedeutung regelrecht fordern. Warum aber diese lange Einleitung zu einem Film, der heute gar nicht besprochen werden soll? Waren wir nicht mit eigentlich mit einem fiktiven Regisseur inmitten einer Gruppe iranischer Schulmädchen, und gemeinsam mit ihm auf der Suche nach der Hauptdarstellerin für seinen nächsten Film?

Die Auserwählte heißt Tahareh. In dem Film, um den es geht, soll sie eine junge Braut spielen. Problem ist nur: Der junge Mann, der ihren Bräutigam darstellt, hat im echten Leben ebenfalls um ihre Hand angehalten – allerdings mit wenig Erfolg. Taharehs Eltern haben Hossein, wie der Verliebte heißt, unmissverständlich klargemacht, dass ein armer Schlucker wie er nie und nimmer in ihre Familie einheiraten wird. In den Dreharbeiten sieht Hossein aber nun die unverhoffte Chance, zumindest Tahareh von seinen Qualitäten als Ehemann zu überzeugen, ihr permanent den Hof zu machen, sie, immer dann, wenn die Kamera nicht läuft, unerbittlich mit Argumenten, Liebesbeteuerungen, flehentlichen Bitten zu bestürmen, sie solle doch wenigstens einmal mit ihm sprechen. Das tut sie nämlich nicht – und weil Dialoge zwischen den Darstellern unumgänglich sind, sieht der Regisseur sich gezwungen, dem Liebesglück der Beiden ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, nicht zuletzt, um den eigenen Film zu retten.

Dieser Film-im-Film hört übrigens auf den Titel ZENDEGI VA DIGAR HICH, und Kiarostami hat ihn wirklich gedreht, nämlich 1992, und zwar in der Region von Koker, wo bereits KHANE-YE DOUST KODJAST? gespielt hat – eine Region, die 1990 von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden ist. Kiarostami schildert in ZENDEGI VA DIGAR HICH seine eigene Suche nach den beiden Kinderdarstellern aus dem Vorgängerfilm, von denen er nicht weiß, ob sie die Katastrophe überlebt haben oder ob sie, wie so viele anderen, dabei ums Leben gekommen sind. ZENDEGI VA DIGAR HICH – dieses metafilmische Road-Movie, das viel von Wim Wenders‘ ALICE IN DEN STÄDTEN hat, jedoch ohne dessen existenzialistischen Unterton, sondern viel schmuckloser, viel offener für die Lücken an Licht selbst im tiefsten Schacht – lässt uns seinem alter ego quer durch die in Mitleidenschaft gezogene Gegend folgen, und erneut fallen Dokumentation und Fiktion ineinander, wenn Kiarostami uns zusammengestürzte Häuser zeigt, uns tatsächliche Überlebende Zeugnis von ihren Traumata ablegen lässt, dann aber auch gecastete Schauspieler wie Hossein und Tahareh in die Rolle eines Liebespaars steckt, das sie in der Wirklichkeit gerne werden, es jedoch vorerst nur in der Fiktion sind. Am Ende hat Kiarostamis Regisseur die beiden Jungen zwar nicht gefunden, nicht einmal irgendeine Information über ihr Schicksal gewonnen, trotzdem war die Reise ans Epizentrum menschlicher Tragödien und ihres Überwindens – hat man als extradiegetischer Betrachter den Eindruck – nicht umsonst.

Schon allein deshalb, weil Kiarostami ZIRE DARAKHATAN ZEYTON um eine einzelne Szene aus ZENDEGI VA DIGAR HICH herumgruppiert, die wegen der amourösen Banden oder Nicht-Banden zwischen Hossein und Tahareh einfach nicht gelingen will. Sie schweigt ihn an. Er ertränkt sie in einem Schwall aus Worten. Neben dieser Geschichte aus dem Off, die an den blinden Flecken der Produktion stattfinden, den die meisten Filme naturgemäß aussparen (müssen), da ihr Hauptaugenmerk auf den Geschichten vor der Kamera liegt, begegnen wir in ZIRE DARAKHATAN ZEYTON, diesem wunderhübsche Bilder suchenden und findenden Meta-Diskurs über die Wahrheit der Inszenierung und die Lügen der Fiktion, über den alltäglichen Probleme des Filmemachens, wenn man ausschließlich mit Laien arbeitet, vor allem aber durch die Menschen, Tiere, Landschaften der Region Koker, von der Kiarostami regelrecht verführt gewesen zu sein scheint, einigen alten Bekannten: Der Lehrer aus KHANE-YE DOUST KODJAST? fährt ein Stück bei Frau Shiva im Auto mit. Er habe nichts für Kunst übrig, für Filme schon gar nicht, doch wäre es nett, da er gerade knapp bei Kasse ist, wenn sie ihm doch noch eine kleine Rolle verschaffen könne. Die Buben aus KHANE-YE DOUST KODJAST? – Ahmed und Mohammed Reda – sind als Zaungäste bei den Dreharbeiten dabei. Der Regisseur aus ZENDEGI VA DIGAR HICH führt mit dem Regisseur aus ZIRE DARAKHATAN ZEYTON philosophische Gespräche vor majestätischen Bergen. Die Art und Weise wie sich hier Pfade von Menschen, aber vor allem auch von Filmen kreuzen, wie sie sich durchdringen, und wie Kiarostami das alles in vollkommen freien Bildkompositionen und Erzählstrukturen übersetzt, die nicht von definierten Formen, sondern von einem vorsichtig tastenden, überhaupt nicht aggressiven Suchen handeln, fügt dem dritten Teil der Koker-Trilogie noch eine Komponente hinzu, die an Jean-Luc Godard denken lässt: In KHANE-YE DOUST KODJAST? haben wir die Suche eines Kindes zu Fuß erlebt. In ZENDEGI VA DIGAR HICH haben wir auf der Suche nach Kindern die meiste Zeit in einem Auto gesessen. ZIRE DARAKHATAN ZEYTON nun ist als dritte Zwiebelhaut die Suche eines Regisseurs, der niemand anderes als Kiarostami selber ist, nach einem Film, und das Vehikel ist die intradiegetische oder extradiegetische Kamera, die Fiktion und Wirklichkeit und ihr ständiges Ineinanderpurzeln quer durch den Olivenhain begleitet.

Man kann Filme wie ZIRE DARAKHATAN ZEYTON, denen es nicht um ein Spektakel geht, die nicht mal daran interessiert sind, bestimmte Inhalte zu transportieren, sondern die aus einem tiefen Humanismus heraus, das Kino primär dazu nutzen, uns vollkommen normale Menschen – wettergegerbte Bauern, analphabetische Schafshirten, junge Mädchen, die in ihrem Leben noch mit keinem männlichen Wesen ein Wort wechseln durften, kleine Kinder, die es faszinierend finden, an einem Filmset herumzustreifen - in ihrer Lebendigkeit kennenlernen zu lassen, die lange tot sind oder am andern Ende der Welt leben. Die utopische Hoffnung hat sich natürlich nicht bewahrheitet, die Béla Balázs in seinem filmästhetischen Klassiker DER SICHTBARE MENSCH von 1923 andeutet, wenn er davon spricht, der Film sei, mehr als jede andere, eine soziale Kunst, weil sie den Menschen in seiner Körperlichkeit in den Mittelpunkt stelle, und daher gerade dadurch, dass er dem Menschen über sein eiges Abbild zurückzuerstatte, was er im Zivilisationsprozess verloren habe, nämlich den physischen Ausdruck als Beweis seines eigenen Bestehens, seiner eigenen Verletzlichkeit, seiner eigenen Sterblichkeit, dazu führen könne, die moderne Gesellschaft zu einem humaneren Ort zu machen. Trotzdem, irgendwas sagt mir, dass Abbas Kiarostami mit seiner „Koker-Trilogie“ in ihrer ganzen Bescheidenheit und Besonnenheit, ihrem poetischen Überschwang, ihrem liebevollen Mustern ineinander verwobener Strukturen von Personen, von Schauplätzen, letztlich von Filmen, die Welt, oder wenigstens: meine Welt, erheblich aufgewärmt hat.