THE CURSE OF FRANKENSTEIN zündet 1957 wie eine Bombe. Zum ersten Mal ist eine der klassischen, von den US-amerikanischen Universal Studios in den frühen 30ern etablierten Horrorgestalten in Farbe auf der Leinwand zu sehen. Dennoch stellt THE CURSE OF FRANKENSTEIN nicht einfach bloß einen bunten Neuaufguss des James-Whale-Films dar, in dem Boris Karloff dem künstlich erzeugten Monstrum seinen Körper lieh. Wohl nicht zuletzt wegen der Drohung Universals, Hammer vor Gericht zu zerren, sollten sie auch nur ein Detail ihrer Frankenstein-Interpretation von 1931 wiederverwenden, haben die Briten nicht nur mehr eigene Ansätze verfolgt als bereits Bekanntes kopiert, sondern sowohl die Originalgeschichte Mary Shelleys als auch das, was daraus in der Fassung von James Whale geworden ist, völlig auf den Kopf gestellt. Letztlich wird THE CURSE OF FRANKEINSTEIN ein solche Erfolg, dass Hammer sein Programm von nun an fast ausschließlich auf ähnlich gelagerte gotische Schocker umstellt. Mit den quasi über Nacht zu Stars des Horrorfilms avancierten Darstellern von Dr. Frankenstein, Peter Cushing, und seinem Monster, Christopher Lee, sowie unter der erprobten Regie von Terence Fisher, mit einem Drehbuch von Jimmy Sangster und einem Soundtrack von James Bernard dreht man schon im Folgejahr eine weitere Eigeninterpretation zu einem bis dahin eng mit der Visualisierung durch die Universal Studios verbundenen Schauer-Mythos, nämlich den des Grafen Dracula.

Abb.1-4: Genese eines Schlosses: (1) Die Burg Oravský in der heutigen Slovakei, die F. W. Murnau sich für Nosferatu, gemäß seines romantischen Naturalismus, als Kulisse ausgeguckt hat. (2) Schon in der US-amerikanischen Fassung der Universal von 1931 - sowohl bei der von Tod Browning gedrehten englischsprachigen als auch bei der spanischsprachigen Version von George Melford - ist das Schlösschen des Grafen nichts weiter als ein matte-painting, d.h. ein Kulissenteil, der seinerzeit auf Glas gemalt und mit den reellen Bildbestandteilen - in diesem Fall: der im Vordergrund fahrenden Kutsche - zusammengebracht wurde - zudem in der einzigen Szene, in der es auftritt, kaum zu erkennen und eher eine schwarze unförmige Masse, die sich nicht leicht von den sie umgebenden Gebirgsformationen abgrenzen lässt. (3) Klarer sieht man bei Mehmet Muhtars türkischer Variante DRAKULA ISTANBUL'DA von 1953, dass es sich "nur" um ein künstlich erzeugtes Bildchen handelt - dafür scheinen aber die ins Bild ragenden Ästchen echt zu sein, und genauso echt ist der Nebel, der über dem schaurigen Domizil wabert, denn da man sich aus Budgetgründen keine Trockeneismaschine leisten konnte, haben die Verantwortlichen einfach einen Haufen Techniker zusammengetrommelt und sie Unmengen von Zigarretten paffen lassen, deren Rauch sie danach ins Bild pusteten, und schon ist sie fertig, die transsilvanische Nebelbank! (4) Gesehen durch die Augen der britischen Hammer-Filmstudios erinnert mich das Ganze eher an den Himalaya, und zugleich ist dieses Schloss wohl das mit Abstand besucherfreundlichste, wohl auch deshalb, weil wir es stets bei Tage zu sehen bekommen und nicht, wie seine Vorgänger, nur in finsterster Nacht.

Abb.1-4: Genese eines Schlosses: (1) Die Burg Oravský in der heutigen Slovakei, die F. W. Murnau sich für Nosferatu, gemäß seines romantischen Naturalismus, als Kulisse ausgeguckt hat. (2) Schon in der US-amerikanischen Fassung der Universal von 1931 - sowohl bei der von Tod Browning gedrehten englischsprachigen als auch bei der spanischsprachigen Version von George Melford - ist das Schlösschen des Grafen nichts weiter als ein matte-painting, d.h. ein Kulissenteil, der seinerzeit auf Glas gemalt und mit den reellen Bildbestandteilen - in diesem Fall: der im Vordergrund fahrenden Kutsche - zusammengebracht wurde - zudem in der einzigen Szene, in der es auftritt, kaum zu erkennen und eher eine schwarze unförmige Masse, die sich nicht leicht von den sie umgebenden Gebirgsformationen abgrenzen lässt. (3) Klarer sieht man bei Mehmet Muhtars türkischer Variante DRAKULA ISTANBUL'DA von 1953, dass es sich "nur" um ein künstlich erzeugtes Bildchen handelt - dafür scheinen aber die ins Bild ragenden Ästchen echt zu sein, und genauso echt ist der Nebel, der über dem schaurigen Domizil wabert, denn da man sich aus Budgetgründen keine Trockeneismaschine leisten konnte, haben die Verantwortlichen einfach einen Haufen Techniker zusammengetrommelt und sie Unmengen von Zigarretten paffen lassen, deren Rauch sie danach ins Bild pusteten, und schon ist sie fertig, die transsilvanische Nebelbank! (4) Gesehen durch die Augen der britischen Hammer-Filmstudios erinnert mich das Ganze eher an den Himalaya, und zugleich ist dieses Schloss wohl das mit Abstand besucherfreundlichste, wohl auch deshalb, weil wir es stets bei Tage zu sehen bekommen und nicht, wie seine Vorgänger, nur in finsterster Nacht.

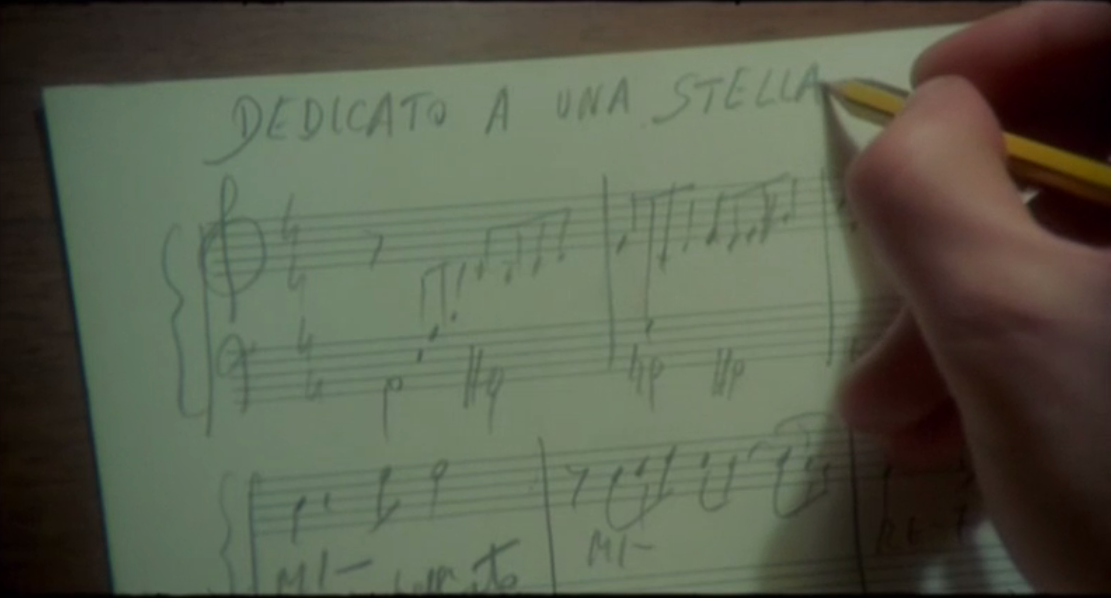

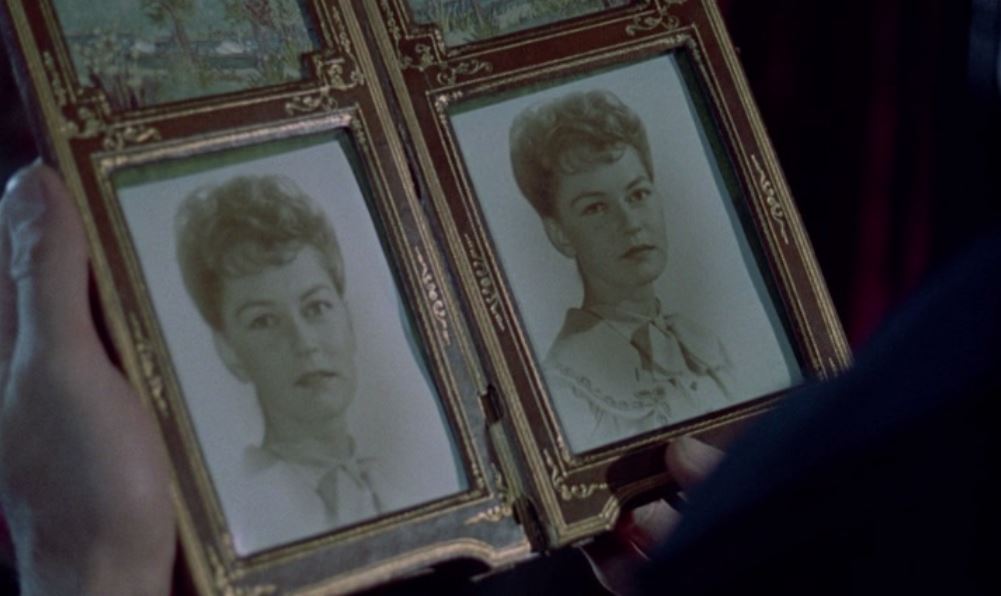

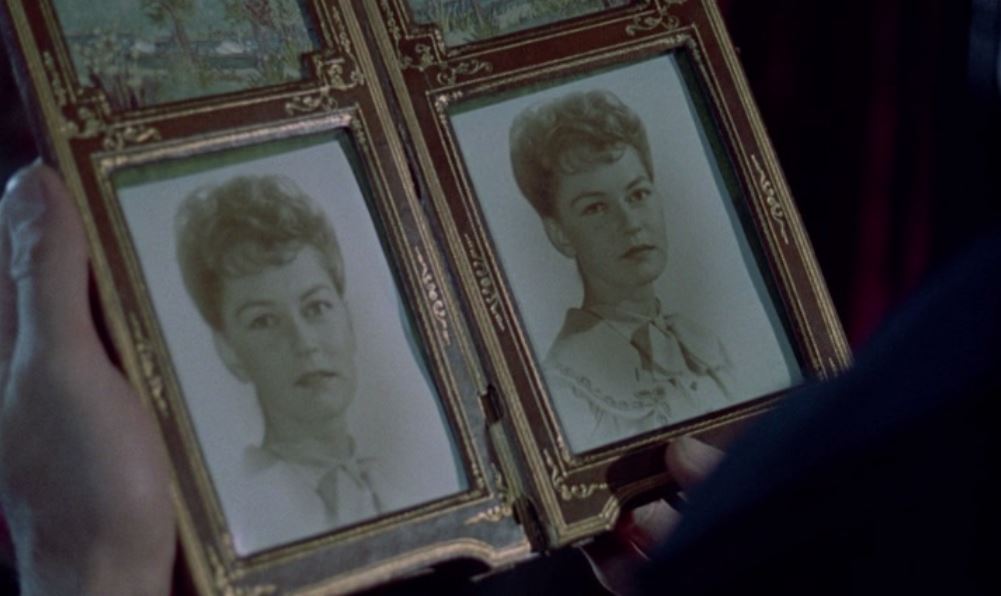

Auch bei DRACULA stellt Hammer die Originalgeschichte ihres Landmanns Bram Stoker von den Füßen auf den Kopf, sodass ihr fast alles, was sie ursprünglich ausmacht, aus den Taschen purzelt. Fünf Jahre nach der bis dato romantreusten Verfilmung, dem türkischen DRAKULA ISTANBUL’DA, dessen Variationen minimal sind im Vergleich zu den teilweise drastischen Eingriffen, die die 1931er Fassung der Universal in beiden Sprachversionen und Murnaus unautorisierter NOSFERATU sich leisteten, liefert der 58er DRACULA die Stoker-Adaption mit der höchsten kreativen Eigenleistung. Drehbuchautor Jimmy Sangster orientiert sich zwar grob an der Struktur des Romans in dem Sinne, dass er die Geschichte im gräflichen Schloss beginnen, den Sauger dort anhand eines von seinem Besucher Harker mitgebrachten Portraits von dessen Verlobter in rasender Leidenschaft zu dieser entbrennen und daraufhin sein Domizil verlassen lässt, um sie zu seiner Braut zu machen, ansonsten wirkt sein Umgang mit dem zugrundeliegenden Text, als wolle er ihn so weit wie möglich gegen den Strich bürsten. Das fängt schon bei der Grundprämisse an, die die Handlung überhaupt erst in Gang setzt. Bei Stoker – und bislang in jeder Verfilmung – reist Jonathan Harker (bzw. Hutter bei Murnau, Renfield bei Browning/Melford, Azmi bei Mehmet Muhtar) reichlich unbedarft nach Transsilvanien, um den Grafen als Makler bei der Suche nach einer neuen Heimstatt in England zu unterstützen. Die Warnungen der ihm unterwegs begegnenden rumänischen Dorfbewohner kann er nur deshalb leichtfertig in den Wind schlagen, weil er sich als aufgeklärter Brite weit über dem einfältigen Aberglaube Osteuropas stehend wähnt – jedenfalls bis ihn die Zusammenkunft mit Dracula und die schauderhaften Erlebnisse in dessen Schloss eines Besseren belehren. In der Hammer-Version der Geschichte stehen die Dinge grundlegend anders: Dort bestellt Dracula Harker zwar ebenfalls zu sich nach Transsilvanien – und zwar als neuen Bibliothekar, der wohl als Festangestellter mit ihm unter einem Dach wohnen und seine reichhaltigen Buchbestände katalogisieren soll, von denen zumindest ich in vorliegendem Film nicht viel zu Gesicht bekommen habe -, doch Harker ist nicht der, der er zu sein scheint: Statt der Bestie blind in die Falle zu tapsen, handelt es sich bei ihm um einen engen Vertrauten Van Helsings, den dieser, sozusagen als Vorhut, unter dem Deckmäntelchen des Bücherwurms ganz bewusst ins Schloss Draculas entsandt hat, um dem Untier den Garaus zu machen. Freilich bedeutet das für den Zuschauer eine komplett andere Ausgangssituation als bei sämtlichen vorherigen Adaptionen: Während sich in einem Film wie NOSFERATU oder dem 31er DRACULA das Grauen langsam aufbaut und erst nach und nach wissenschaftlich bzw. logisch entschlüsselt wird, befinden wir uns bei der Hammer-Variante schon von Anfang an mittendrin in der Auseinandersetzung zwischen dem untoten Aristokraten und seinem akademischen Widersacher, sodass zum einen großangelegte Erklärungen über das Wesen der Vampire wegfallen dürfen, vor allem aber der gesamte Film wesentlich stärker auf den Konflikt zwischen Gut und Böse konzentriert ist. Folgerichtig agiert Harker während seines etwa die ersten fünfundzwanzig Minuten des Films umfassenden Aufenthalts in Draculas Domizil nicht wie ein nichtsahnender Gefangener, sondern treibt mit dem Grafen ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem er allerdings – und das spricht nicht unbedingt für seine Qualität als Vampirjäger – letztlich den Kürzeren zieht, weil er mit seinen Pfählungsversuchen stets bis Einbruch der Nacht wartet und seinem Feind damit genügend Gelegenheiten bietet, ihn zu übertölpeln. Als Van Helsing im gräflichen Schloss eintrifft, kann er nichts weiter für seinen Helfershelfer tun als ihn mit einem Pflock ins Herz zu erlösen.

Der Hausherr selbst ist inzwischen ausgerissen – scheinbar halb getrieben von der Schönheit, mit der ihn Harkers Liebste aus ihrem Photo heraus bestochen hat, und zur andern Hälfte von Rachegelüsten Harker gegenüber, dem er seine Mordversuche dadurch heimzahlen möchte, dass er nun auch die um Blut und Leben erleichtert, die ihm am kostbarsten auf der Welt sind -, doch anders als in der Stoker’schen Vorlage oder den Adaptionen Murnaus und Muhtars muss Dracula keine weite Seereise von seiner Heimat bis nach, wahlweise, London, Norddeutschland oder Istanbul zurücklegen, denn unsere restlichen Helden wohnen offenkundig gleich bei ihm um die Ecke. Tatsächlich spielt Hammers DRACULA komplett in Siebenbürgen – was indes nicht die inflationären Schilder mit deutschen Namen und Begriffen erklärt -, um genau zu sein in einem fiktiven Örtchen namens Clausenberg, weshalb vom Vampirschloss aus die Behausungen von Mina, Lucy und Arthur bequem per Postkutsche zu erreichen sind. Die Namen mögen vertraut klingen, dennoch geht bei ihnen das Verwirrspiel vorliegenden Films munter weiter: Nicht, wie sonst, heißt Harkers Verlobte Mina, sondern Lucy. Eine Mina gibt es aber, wie erwähnt, trotzdem, doch ist die die Ehefrau von Arthur, Lucys Bruder. Und die ganze Familie trägt dabei den Nachnamen Holmwood. Was auch immer man sich hierbei gedacht haben mag, in Grundzügen sind die Strukturen von Stokers Roman trotzdem noch zu erahnen: Lucy stirbt wie ihr Verlobter, streift anschließend vampirisiert auf Kinderfang durch die umliegenden Dörfer, wird von einem kleinen Mädchen denunziert und bekommt den Brustkorb von einem Pfahl penetriert. Inzwischen hat Dracula aber auch Mina umgarnt, sodass Van Helsing und Arthur, die mittlerweile zusammenarbeiten, um dem nächtlichen Räuber Fledermausflügel und Handwerk zu legen, mit letzter Mühe dem Grafen ein weiteres weibliches Opfer entreißen und ihn zum finalen Gefecht in seinem Schloss stellen. Wenn ich mich bei Universals DRACULA schon darüber beklagt habe, dass die in Stokers Vorlage durchaus psychologisch schlüssige Motivation für des Grafen Reise nach England aufgrund der straffenden Umarbeitung des Stoffs weitgehend unter den Tisch gefallen ist, klaffen in der noch extremer gestrafften Hammer-Fassung, die zentrale Figuren wie Dr. Seward oder Renfield gleich ganz aus der Geschichte wirft, derart viele Logiklöcher, dass man tunlichst vermeiden sollte, in sie hineinzutappen. Warum Dracula nun eigentlich genau sein Schloss verlässt, weshalb er ausnahmslos die Familie Holmwood terrorisiert, wieso sein Treiben in der Gegend offenbar vorher, außer bei einem Spezialisten wie Van Helsing, nicht ruchbar geworden ist, wo doch alle nahezu Wand an Wand wohnen, das alles sind Fragen, die ich nur deshalb nicht stelle, weil man vielleicht sowieso mit Werkzeugen der Logik nicht an einem Film wie vorliegendem herumdoktern sollte.

Abb.5&6: Orloks bzw. Draculas erster Blickkontakt mit Ellen bzw. Lucy. ist, nicht zuletzt, eine schöne Fabel über die Macht der Bilder.

Abb.5&6: Orloks bzw. Draculas erster Blickkontakt mit Ellen bzw. Lucy. ist, nicht zuletzt, eine schöne Fabel über die Macht der Bilder.

Was DRACULA wohl seinerzeit so revolutionär erscheinen ließ, ist dann auch weniger sein freimütiger Umgang mit Stokers Roman, sondern das, was man sein subversives Potential nennen könnte. Wenig verwunderlich bricht DRACULA meist dann aus seiner konventionellen Montage, seinen braven Bildkompositionen, dem vorhersehbaren Einsatz seines suggestiven Soundtracks aus, wenn es darum geht, die Elemente ins rechte, d.h. grelle Licht zu rücken, wegen denen das Gros der Zuschauer überhaupt erst ein Billett für den Film gelöst haben mag. Dass DRACULA, wie CURSE OF FRANKENSTEIN, Ende der 50er einerseits das zaghaft am Horizont aufdämmernde Splatter-Kino antizipierte und andererseits für knapp ein Jahrzehnt den Hammer-Stil des sogenannten Gothic Horrors manifestierte, liegt, meine ich, allein an einer Handvoll Szenen – dem Horror-Anteil, könnte man sagen -, die Regisseur Terence Fisher auf derart innovative Weise umsetzt, dass sie zurecht in die Annalen der Genre-Geschichte eingegangen sind. Zunächst muss man DRACULA assistieren: wenn der Film etwas zu nutzen weiß, dann seine Farbe. Genauso wie es, jeder auf seine Art, DRAKULA ISTANBUL’DA und Tod Brownings bzw. George Melfords Adaption verstanden haben, aus ihrem mauen Budget dadurch die eine oder andere Augenweide herauszuholen, dass sie ihren Schwarzweißanstrich mit einer pointierten Beleuchtung im Stil von Stummfilmexpressionismus oder Film noir betonten, so weiß Hammers DRACULA allein schon mal aufgrund seines zwar bunten, aber nie überorchestrierten Looks zu gefallen. Dass die Verantwortlichen zudem wussten, was man in ihren Kulissen voller kleiner, liebevoller Details mit Farbe so alles anstellen kann, beweisen die wenigen blutigen Momenten des Films. Der rote – und wie rot er im Vergleich zu der bisherigen schwarzweißen Genre-Sauce auf einmal ist! – Lebenssaft spritzt zwar nicht fontänengleich durchs Bild, wenn aber Dracula – von Christopher Lee weniger wie ein würdiger Gentleman verkörpert, den ich zum Tee einladen würde, als wie ein echtes Raubtier – vom Beutefang heimkehrend und rasend vor Wut der Kamera entgegenstürzt und ihm noch das Blut seines letzten Opfers an den Lefzen hängt, oder wenn Van Helsing – von Peter Cushing zugleich würdig als auch zerbrechlich und menschlich verkörpert - der armen Lucy das Herz zerhämmert und unter dem Saum ihres Totenkleids ein roter Quell entsteht, dann sind das reduzierte, aber wirkungsvolle Effekte, die noch gut auf dem Spagat balancieren zwischen – immer im Zeitkontext betrachtet – schockierender Offenherzigkeit und vornehmer Zurückhaltung. Außerdem verweist DRACULA gleich in seiner Eröffnungsszene auf den fundamentalen Unterschied, der zwischen ihm und der 31er Fassung besteht, indem er eine Szene aus dieser sich unter neuen Vorzeichen zu eigen macht: Wie in Brownings bzw. Melfords Varianten fährt die Kamera im Gewölbe des gräflichen Schlosses auf den gräflichen Sarg zu, auf dem diesmal groß und breit der Name seines Bewohners zu lesen ist. Statt dass sich nun aber die Hand Bela Lugosis oder Carlos Villarías unter dem Deckel hervorschält, kommt das bewegte Element von oben ins Bild getröpfelt. Es handelt sich um einen ganzen Batzen überrotes Kunstblut, das sich schön eklig auf dem gefürchteten Namen verteilt, und, kann ich mir vorstellen, das eine oder andere Auge eines zeitgenössischen Publikums zum Zukneifen und das eine oder andere Herz zum Rasen gebracht haben dürfte.

Abb.7&8: Die Defloration der Genre-Moral: Hammers DRACULA zersticht ein zensorisches Hymen und verteilt das rinnende Blut auf jenem Namen und jenen Lefzen, die von nun an nicht mehr ohne es zu denken sein werden.

Abb.7&8: Die Defloration der Genre-Moral: Hammers DRACULA zersticht ein zensorisches Hymen und verteilt das rinnende Blut auf jenem Namen und jenen Lefzen, die von nun an nicht mehr ohne es zu denken sein werden.

In dem Zusammenhang ist auch noch einmal die Darstellung Draculas durch Christopher Lee hervorzuheben, die die Geschichte mit sexuellen Implikationen spickt, von denen zuvor, außerhalb Stokers Romans, nur ein bisschen etwas in DRAKULA ISTANBUL’DA zu spüren war. Wenn dort der Graf seinem Opfer, dem Mina-Ersatz Günzin, beim Tanzen in einem Nachtclub zuschaut, kann man seinen Blicken problemlos ablesen, dass ihm nicht nur die Eckzähne spitz werden. Diese, über die Christopher Lee freilich ebenfalls verfügt, und sie damit im westlichen Horrorfilm einführt – denn DRAKULA ISTANBUL’DA dürften wohl die wenigsten Europäer damals in ihrem Stammkino gesehen haben -, sind es, die den erotischen Impetus unserer Geschichte graphisch zum Ausdruck bringen. Blutverschmiert, noch warm vom letzten Biss, oder sich lustvoll in die Hälse der sich ihnen regelrecht entgegenbäumenden Frauen machen Draculas Beißerchen gar keinen Hehl daraus, was sie repräsentieren sollen. Die für mich beste schauspielerische Leistung in DRACULA absolviert Melissa Stribling in ihrer Rolle als Mina. Es ist ein wahrer Genuss zuzusehen wie die junge Frau sich, erst einmal vom Vampir-Virus infiziert, regelrecht wie eine Drogensüchtige aufführt, um ihrerseits in den Genuss der Fangzähne zu kommen. Als seien Draculas Beißer für sie das Gothic-Horror-Äquivalent zur Heroinspritze, arbeitet Mina den Bestrebungen von van Helsing und Arthur konsequent entgegen, reißt den schützenden Knoblauch von den Fenstern ihres Zimmers, belügt die sie umsorgende Magd, um sie aus dem Raum zu bekommen, lädt den Grafen unter vollem Körpereinsatz dazu ein, sie nachts zu besuchen und zu beißen. Die Szene in DRACULA, mit der damals wie heute am wenigsten zu spaßen ist, und an der für mich hochinteressanten Schnittstelle zwischen ernstzunehmender Transgression, lupenreinem Trash und Ekeleffekt operiert, ist der Tod des Grafen nach dem finalen Duell zwischen ihm und Van Helsing, das ebenfalls mehr als eine Filmgeschichte geschrieben hat. Unter Einfluss der Morgensonne, mit der Van Helsing ihn überzieht, indem er einen Katzensprung zum Vorhang eines Fensters seines Schlossspeisessaals wagt und ihn kurzerhand herunterreißt, wird Dracula förmlich geröstet. Das ist nicht nur eine nette Verbeugung vor Murnaus NOSFERATU, sondern führt außerdem dazu, dass die Verantwortlichen sämtliche Hemmungen fallenlassen und tief in der ekligen Trickkiste wühlen, um Christopher Lee Stück für Stück vom relativ humanoiden Vampir in ein Häuflein Staub zerfallen zu lassen – mit Zwischenstation bei einem stöhnenden Fleischkumpen, von dem die Haut sich abzulösen beginnt.

Abb.9&10: Die Todes des Grafen Dracula: Sowohl in Hammers Fassung von 1958 als auch in Murnaus NOSFERATU wird das Untier vom Sonnenlicht geröstet. Während in letzteren bzw. chronologisch ersterem von ihm jedoch nicht mehr bleibt als ein zartes Flämmchen, das von unten her in den Bildkader züngelt, schwelgen die Briten über drei Jahrzehnte später in einem detailfreudigen Zersetzungsprozess, der sich regelrecht an der Dekonstruktion des untoten Grafen-Körpers ergötzt.

Abb.9&10: Die Todes des Grafen Dracula: Sowohl in Hammers Fassung von 1958 als auch in Murnaus NOSFERATU wird das Untier vom Sonnenlicht geröstet. Während in letzteren bzw. chronologisch ersterem von ihm jedoch nicht mehr bleibt als ein zartes Flämmchen, das von unten her in den Bildkader züngelt, schwelgen die Briten über drei Jahrzehnte später in einem detailfreudigen Zersetzungsprozess, der sich regelrecht an der Dekonstruktion des untoten Grafen-Körpers ergötzt.

All diese Ingredienzien – die sexuelle Hörigkeit seiner Opfer zu Dracula, das Kruzifix als bewährtes Mittel gegen Vampir-Attacken, blutaffine Pfählungen – schreiben die Hammer auch zwei Jahre später in ihrem nächsten Vampirfilm fort, der zwar THE BRIDES OF DRACULA heißt, in dem der Graf selbst aber nicht auftritt – dafür jedoch Van Helsing, weshalb ich den Film, wenig puristisch, ebenfalls zur Hammer’schen Dracula-Reihe hinzuzählen würde. „Transylvania, land of dark forests, dread mountains and black, unfathomed lakes. Still the home of magic and devilry as the nineteenth century draws to it's close. Count Dracula, monarch of all vampires, is dead, but his disciples live on, to spread the cult and corrupt the world”, erklärt uns dort eine bedeutungsschwanger hallende Erzählerstimme aus dem Off, wozu der Film eines seiner hübschesten Bilder vorführt, das ich mir durchaus gerahmt über dem Kopfende meines Bettes vorstellen könnte. Zwar dachte ich bislang, dass der Tod eines Obervampirs die Auslöschung sämtlicher der von ihm Infizierten zur Folge hat, weshalb Siebenbürgen eigentlich nach dem Ableben Draculas im Vorgängerfilm vor unangetasteten Halsschlagadern nur so hätte strotzen müssen, doch wird diese Regel in THE BRIDES OF DRACULA verworfen, um uns eine Geschichte zu erzählen, die zu jedem Zeitpunkt wirkt, als hätte Terence Fisher und Jimmy Sangster nichts ferner gelegen als einfach ein stumpfes Remake ihres Erfolgsfilms von vor zwei Jahren nachzuschieben.

Das Treiben der Bräute von Dracula, der im Film exakt ein einziges Mal erwähnt wird, nämlich im bereits zitierten Vorspann, gestaltet sich wie folgt: Marianne ist eine natürlich junge und natürlich hübsche Französin, die in einer Mädchenschule mitten in den Karpaten ebenfalls jungen und ebenfalls hübschen Zöglingen aus gutem Hause die Kenntnisse ihrer Muttersprache beibringen soll. Zu Beginn von Draculas Bräuteschau bringt sie die obligatorische, im 58er DRACULA jedoch fehlende Kutsche, zum ebenso obligatorischen Gasthaus, in dem das Schankwirtsehepaar alles daran setzen, die sorglose Marianne zur raschen Weiterfahrt zu animieren, denn, sagen sie, die Region sei nicht geheuer. Freilich ist die Baroness Meistner schneller, die sich auf einmal im Gasthof materialisiert und Marianne anbietet, die Nacht bei ihr im nahen Schloss verbringen zu können, ein Angebot, das Wirt und Wirtin beinahe die Augen aus den Höhlen treten lässt, dessen positive Aufnahme durch Marianne sie aber letztlich nicht verhindern wollen oder können. Im Domizil der Baroness herrscht eine triste, melancholische Stimmung. Allein mit ihrer Haushälterin Greta verbringt die Greisin ihren Lebensabend in selbstgewählter Isolation. Zwar sei auch ihr Sohn unterm gleichen Dach untergebracht, doch, erzählt sie Marianne beim Abendessen, der sei schwerkrank und sie sehe ihn nie, nur Greta kümmere sich um ihn, der in einem abgelegenen Teil des Schlosses permanent eingesperrt sei. Es bleibt nicht aus, dass Mariannes Schlafzimmerfenster genau auf den Balkon hinausreicht, den der junge Baron, soweit es ihm seine Fußfessel möglich macht, betreten kann, um wenigstens etwas frische Luft zu schnappen, und es bleibt nicht aus, dass ihr der adrette Adlige auf den ersten Blick mehr als sympathisch vorkommt und sich Mitleid in ihr regt, das von Meinster noch angeheizt wird, als er ihr berichtet, seine habgierige Mutter halte ihn, der kerngesund sei, aus rein pekuniären Motiven unter Verschluss. Marianne lässt sich beschwatzen, der Baronin den Fußfesselschlüssel zu entwenden und ihn ihrem Sohn zuzuspielen, der sich daraufhin befreit, und blutige Rache an seiner Mutter nimmt: sich als Vampir entpuppend schlägt er ihr die Beißer in den Hals, während die noch immer ahnungslose Marianne zumindest einsieht, dass es vielleicht besser sei, so schnell wie möglich zu ihrer zukünftigen Arbeitsstätte zu gelangen, sich im Wald verläuft, ohnmächtig und von Professor van Helsing gefunden wird, der in der Gegend weilt, um einer unheimlichen Mordserie an jungen Mädchen nachzugehen, die allesamt verdächtige Bisswunden an den Hälsen aufweisen. Nachdem er Marianne bei ihrer Mädchenschule abgeliefert hat, klärt sich für ihn im Gespräch mit dem Priester, der ihn her zitiert hat, schnell auf: Baronesse Meistner hat ihren Sohn mit frischem Blut versorgt, ist nun aber von diesem selbst vampirisiert worden, während der junge Baron wiederum als Objekt seiner Begierden die unschuldige Marianne auserkoren hat, der er nicht nur den Hof macht, sondern schon mal anfängt, an ihren Lehrerinnenkolleginnen seine Fangzähne und Lippen in Übung zu halten…

Abb.11&12: Der klassische Hammer-Stil in THE BRIDES OF DRACULA, möglicherweise meinem liebsten Vampir-Film der britischen Produktionsfirma. Liebevoll sind die altmodischen Kulissen mit unaufgeregten Details angefüllt - wie das fromme Bildnis im Hintergrund von (11), dessen goldenes Leuchten zumindest teilweise versucht, die Tristesse des Gasthofes zu durchdringen, und bereits vorverweist auf den in den kommenden neunzig Minuten stattfindenden Kampf zwischen Gott und Teufel -, und erweisen sich - wie in (12) - als wahre Schatzkammern von Objekte, die sich in ihre magischen Konnotationen wie in einen Nimbus hüllen.

Abb.11&12: Der klassische Hammer-Stil in THE BRIDES OF DRACULA, möglicherweise meinem liebsten Vampir-Film der britischen Produktionsfirma. Liebevoll sind die altmodischen Kulissen mit unaufgeregten Details angefüllt - wie das fromme Bildnis im Hintergrund von (11), dessen goldenes Leuchten zumindest teilweise versucht, die Tristesse des Gasthofes zu durchdringen, und bereits vorverweist auf den in den kommenden neunzig Minuten stattfindenden Kampf zwischen Gott und Teufel -, und erweisen sich - wie in (12) - als wahre Schatzkammern von Objekte, die sich in ihre magischen Konnotationen wie in einen Nimbus hüllen.

Auch bei THE BRIDES OF DRACULA wird deutlich, wenn man nur ein bisschen an der Storyoberfläche kratzt, dass man dem Film nicht mit allzu vielen Fragen der Logik konfrontieren sollte. Weshalb veranstaltet das Gasthauspärchen zu Beginn ein derartiges Theater aus Verstellungen und Lügen, um Marianne von der Baronesse fernzuhalten, wo sie ihr doch im Prinzip einfach nur hätten zuflüstern müssen, sie solle sich vor der ältlichen Dame in Acht nehmen? Wieso hält eine ordinäre Kette ums Fußgelenk den jungen Baron, der oft und gerne von seiner Fähigkeit Gebrauch macht, sich in eine Fledermaus verwandeln zu können, davon ab, einfach seine Gestalt zu verändern, einen Fledermausfuß aus der Schlinge zu ziehen und vom Balkon in die Nacht zu flattern? Was passiert mit beiden Bräuten des Baron Meinsters, die er sich im Laufe des Films erbissen hat, im feuersprühenden Finale, das einfach mit dem Tod des Aristokraten endet, und scheinbar komplett vergisst, dass da noch zwei Gespielinnen übrig sind, die sichtbar aus dem Flammenmeer fliehen können? Aber wenn es mir bei einem Film auf stringente, kohärente, psychologisch glaubwürdige Handlungen ankäme, dann hätte ich mir wahrscheinlich weder die Mühe gemacht, mir vorliegenden Film anzusehen geschweige denn über ihn mehr als zwei vernichtende Zeilen zu schreiben. Dafür zeigt THE BRIDES OF DRACULA die Hammer-Studios an einem Punkt, an dem sie ihren ureigenen Stil zu einer gewissen Perfektion gebracht und noch nicht für modernistische Tendenzen geöffnet haben. Die Kulissen sind derart voller Feinheiten, dass man sich kaum sattsehen kann an ihnen und helfen gemeinsam mit den theaterhaften Schauspielern und der durch die Farbgebung noch verstärkten allumfassenden Künstlichkeit dabei, eine eigenwillige Atmosphäre entstehen zu lassen, die es wohl ist, die man bis heute damit meint, wenn man von der Idiosynkrasie der klassischen Hammer-Filme spricht.

Mehr noch als im 58er DRACULA wimmelt es dabei in BRIDES OF DRACULA vor Fledermäusen. Angeblich weil die ungleich eindrucksvolleren Ursprungsmodelle verloren oder versehentlich vernichtet worden seien, haben die Hammer Studios schließlich auf geflügelte Mäuschen zurückgegriffen, die beinahe wie der erfolgreiche Versuch eines Illusionsbruchs wirken, und die angesprochene Künstlichkeit der pseudo-gotischen Welt voller altertümlicher Kostüme und deutscher Schilder und Namen, noch zementieren. Hammers Fledermäuse fliegen nicht wirklich, sondern bewegen sich, was jedes Kind sieht, an Fäden fort, schlagen zudem mit den Flügeln auf außerordentlich mechanische Weise, und haben Augen, die deshalb rot glühen, weil man ihnen kleine Glühbirnen von einer Lichterkette in die Stoffköpfchen gedrückt hat. Dadurch, dass diese Fledermäuse nicht etwa nur in ein, zwei Szenen am Rande auftauchen, sondern oft und gerne in Großaufnahmen bei ihren drolligen Angriffen gezeigt werden, erhält BRIDES OF DRACULA eine konsequente Meta-Ebene, in der der Film, ob er es nun will oder nicht, den Diskurs darüber anstößt, wie glaubhaft Spezialeffekte in Horrorfilmen sind, waren und irgendwann sein werden, wenn erstmal genügend Zeit verflossen ist, dass die Sehgewohnheiten der Masse sich grundlegend geändert haben. Die möglicherweise interessanteste Figur in BRIDES OF DRACULA ist Greta, die Haushälterin der Meinsters, der das Drehbuch eine Ambivalenz auf den Leib geschrieben hat, die ich mir nur dadurch erklären kann, dass man nicht recht wusste, ob sie nun als Helfershelferin der Vampirsippe oder als deren vehemente Kritikerin fungieren soll. Zu Beginn nämlich beklagt sie wortreich die geglückte Befreiung des jungen Barons, steht voller Vorwürfe an Marianne neben seiner fußleeren Kette, und kündet von dem Unheil, das durch die Mitschuld des unbedarften Mädchens auf die Menschheit losgelassen wurde. Später aber, und zwar in der wohl großartigsten Szene des gesamten Films, ist sie aktiv bei der Erweckung einer von Meinster gebissenen und initiierten Dorfschönheit zugegen. Van Helsing beobachtet entsetzt wie Greta wild lachend und gackernd auf dem frischen Grab der Toten herumkriecht, während sich unter ihr so etwas wie eine Geburtsszene abspielt. Als sei das ziemlich dicht unter der Erdoberfläche angelegte Grab ihr Uterus und Greta ihre Hebamme, schält sich Meinsters Braut Nummer eins aus dem geweihten Boden, schiebt erst tastend eine Hand hervor, lässt die zweite folgen, endlich ihren gesamten Körper, um mit gespitzten Eckzähnen ihr zweites Leben beginnen zu können. Eine derartig mit Konnotationen aus dem medizinischen bzw. anatomischen Feld versehene Vampir-Auferstehungsszene ist mir im gesamten Genrekino der westlichen Welt noch nicht untergekommen. Ebenfalls mehr als alle DRACULA-Verfilmungen zuvor ist BRIDES OF DRACULA ein Werk, das eine christliche Agenda vor sich herträgt, bei der man sich fragen darf, ob sie völlig ernstgemeint sein soll oder nicht doch ein Alibi dafür, einen innerhalb des Zeitkontextes vergleichsweise bluttriefenden und abartigen Film wie vorliegenden überhaupt ohne schlechtes Gewissen drehen zu können. Nicht nur, dass Van Helsing im Zwiegespräch mit seinem priesterlichen Freund den Vampirismus wie ihn Dracula und Meinster praktizierten wortwörtlich als heidnische Religion definiert, auch sonst sind Kruzifixe in ihrer heilsamen, weil abschreckenden Wirkung gegen die Nachtgespenster omnipräsent.

Abb.13&14: (13) Das Bild, mit dem BRIDES OF DRACULA eröffnet, stellt wohl eine der schönsten visuellen Kompositionen des gesamten Hammer-Kanons dar. Neblig, trist, verwunschen ist die Landschaft, die an sich schon eine äußerst dichte Atmosphäre ausstrahlen würde, und durch die nicht nur ins Bild ragenden, sondern dieses regelrecht verästelnden und verrätselnden Kahlbäume mit einem Element der Unruhe ergänzt wird. (14) Eine Szene fast so, als hätte Mario Bava eine Szene in einem Film von Marcel L'Herbier inszenieren dürfen - und irgendwie hat das Ganze auch den naiven Charme eines Blutsudlers wie Herschell Gordon Lewis: In PRINCE OF DARKNESS bricht für einen kurzen Moment, eine Sekunde bevor sich die Kiste öffnen und einen zerstückelten Körper präsentieren wird, die filmische Avantgarde mit Sturmfahnen herein - eine Form scheinbar absolut kontingenter Subversion.

Abb.13&14: (13) Das Bild, mit dem BRIDES OF DRACULA eröffnet, stellt wohl eine der schönsten visuellen Kompositionen des gesamten Hammer-Kanons dar. Neblig, trist, verwunschen ist die Landschaft, die an sich schon eine äußerst dichte Atmosphäre ausstrahlen würde, und durch die nicht nur ins Bild ragenden, sondern dieses regelrecht verästelnden und verrätselnden Kahlbäume mit einem Element der Unruhe ergänzt wird. (14) Eine Szene fast so, als hätte Mario Bava eine Szene in einem Film von Marcel L'Herbier inszenieren dürfen - und irgendwie hat das Ganze auch den naiven Charme eines Blutsudlers wie Herschell Gordon Lewis: In PRINCE OF DARKNESS bricht für einen kurzen Moment, eine Sekunde bevor sich die Kiste öffnen und einen zerstückelten Körper präsentieren wird, die filmische Avantgarde mit Sturmfahnen herein - eine Form scheinbar absolut kontingenter Subversion.

Während der 58er DRACULA, wie man sich erinnert, unter anderem damit endete, dass Van Helsing seinem Widersacher zwei überkreuzte Kerzenständer vors Gesicht hielt und somit erstmal auf dem Boden festpinnte – und ich mich fragte, wie Vampire, wenn sie anfällig nicht nur für geweihte Kruzifixe sind, sondern für einfach alles in Kreuzform, unbeschadet an, beispielweise, Fensterkreuzen vorbeigehen können? -, überhöht BRIDES OF DRACULA diesen kreativen Einfall, aus Alltagsgegenständen spirituelle Waffen zu basteln, in seinem eigenen Finale ins Groteske: Eine Mühle ist, wie im Universal-FRANKENSTEIN, der Schauplatz des Showdowns zwischen Van Helsing und Baron Meinster, und nachdem dem Sauger zunächst das Angesicht mit Weihwasser verätzt worden ist, hängt unser niederländischer Professor sich an eins der Windmühlenräder, um sie sich zu einer Kreuzesform drehen zu lassen. Der Erfolg bleibt nicht aus: Schon der Schatten des Mühlenradkreuzes reicht aus, den Baron bei seiner Flucht zu stoppen, als er ihm auf den Rücken fällt und niedermacht, als habe ihn eine Kugel getroffen – tatsächlich eine Szene wie aus Howard Hawks SCARFACE.

Nach diesen beiden, wie ich meine, klassischen Hammer-Vampirfilmen – zu erwähnen wäre vielleicht noch THE KISS OF THE VAMPIRE von 1963, der aber dadurch kreativer ausgefallen ist, da er seine Blutsauger in einer sektenähnlichen Gemeinschaft formiert, inklusive Geheimriten und Kutten -, sollte es bis ins Jahre 1966 zur erstmaligen Erweckung Draculas dauern, worauf sich die Serie von DRACULA – PRINCE OF DARKNESS an konsequent ohne größere Unterbrechungen bis ins Jahr 1974 fortentwickelt. PRINCE OF DARKNESS, erneut entstanden unter der Regie von Terence Fischer und nach einem Drehbuch von Jimmy Sangster, breitet über seine gesamte Laufzeit die Ur-Szene des Horrorkinos aus, d.h. eine Geschichte von einsamen Reisenden, die gezwungen sind, die Nacht an einem unheimlichen Ort verbringen zu müssen und es dort mit Tod und Teufel zu tun bekommen. Unsere Helden sind streng symmetrisch in zwei Ehepaare unterteilt – auf der einen Seite die Kents, Charles und Diana, auf der andern Seite ebenfalls die Kents, Alan und Helen, da die beiden Männer des Gespanns verbrüdert sind. Diese Truppe unternimmt eine Bildungsreise durch die Karpaten und landet innerhalb von Szenen in Draculas Schloss, die auch aus einem Märchen hätten stammen können: Eine Kutsche ohne Kutscher holt sie an dem Wegkreuz ab, wo sie von ihrem eigenen Kutscher sitzengelassen worden sind, da der sich weigerte, auch nur einen Fußbreit näher zum Grafenschloss zu fahren. Im Schloss selbst wartet ein gedeckter Tisch mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten auf sie. Sogar die Zimmer sind hergerichtet mit frischer Bettwäsche und zurückgeschlagenen Decken. In Folge entmystifiziert sich PRINCE OF DARKNESS nur halb, als ein gewisser Klove auftritt, seines Zeichens Leibdiener des verblichenen Schlossherrn, der, natürlich, insgeheim seit zehn Jahren auf Gäste wartet, mit deren Blut er seinen Gebieter zu neuem Leben erwecken kann. Schon früh fällt auf, dass PRINCE OF DARKNESS sich scheinbar noch immer dahingehend an der Vorlage Stokers orientiert, dass sein bedeutendstes Innovationselement, nämlich das Vorhandensein eines Dracula-Gehilfen mit sinisterem Gesichtsausdruck, offensichtlich nach der im 58er DRACULA abstinenten Figur des Renfield modelliert worden ist. Klove zeigt zwar keine Anzeichen wirklicher Geisteskrankheit – einmal abgesehen natürlich davon, dass er eine Dekade in einem verlassenen Schloss auf unschuldige Reisende wartet, von denen er einen dann mit dem Kopf nach unten über Draculas sterbliche Hülle hängt und mit präzisem Schnitt die Halsschlagader öffnet -, dennoch ist er seinem Meister ebenso unterworfen wie Renfield im Roman und der 31er Fassung. Interessanterweise rührt die Idee, Dracula einen Diener an die Seite zu stellen, aus DRAKULA ISTANBUL’DA her – von dem ich jedoch annehmen darf, dass es eine Kopie Mitte der 60er nicht vor die Augen der Hammer-Studiobosse geschafft hat – oder etwa doch? Während Draculas Diener aber dort Azmi sogar gegen seinen Brotherrn hilft, indem er sich selbst als Kanonenfutter hergibt, auf dass unser Held unversehrt entschlüpfen kann, steht Klove in PRINCE OF DARKNESS seinem Gebieter an Grausamkeit in nicht viel nach. Damit aber noch nicht genug Renfield: Im letzten Drittel führt der Film, wie ich meine, dramaturgisch wenig schlüssig eine Figur namens Ludwig ein. Der sitzt seit über zehn Jahren, sprich: seit Draculas Ableben, in einem nahen Irrenhaus und frisst Fliegen. Als Dracula nun erneut eine Spur der Verwüstung durch die abgeschiedenen Karpatengegend zieht, entpuppt der unbedarft scheinende alte Mann sich ebenfalls als Handlanger des Grafen, dem er vor über einem Jahrzehnt bereits verfallen ist.

Abb.15-18: Die Allmacht des Kreuzes, die für sich spricht in: DRACULA (15), DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE (16), BRIDES OF DRACULA (17) - und Howard Hawks' SCARFACE (18)

Abb.15-18: Die Allmacht des Kreuzes, die für sich spricht in: DRACULA (15), DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE (16), BRIDES OF DRACULA (17) - und Howard Hawks' SCARFACE (18)

Damit enden indes schon die inhaltlichen Kongruenzen zur Originalgeschichte, und das, was PRINCE OF DARKNESS sonst entwickelt, kann man wohl guten Gewissens als in höchstem Maße unterhaltsames Genre-Kino, zusammengeschraubt aus allen möglichen Versatzstücken der Schauerliteratur, bezeichnen. Interessant ist hierbei zweierlei: Die, wenn man sie so nennen mag, Splattereffekte in den frühen Hammer-Horrorfilmen wie CURSE OF FRANKENSTEIN oder eben DRACULA zeichneten sich durch ihre Kapselhaftigkeit aus. Sie sind hermetisch abgeriegelte Einsprengsel mit dem Charakter von Exklaven, meist Großaufnahmen von Blutfontänen oder sonstigen Gewalttätigkeiten, die ein Zensor problemlos hätte entfernen können, ohne damit die Struktur des Gesamtfilms zu beeinträchtigen. Nur jäh, kurz bricht die physische Dekonstruktion in die ansonsten, was visuelle Scheußlichkeiten anbelangt, relativ heile Theaterwelt herein. Bei PRINCE OF DARKNESS nun zeichnet sich schon ein Wandel ab, der das kommerzielle Horrorkino in den kommenden Jahren mehr und mehr mit subversiven Strategien solcher Underground-Filme wie Herschell Gordon Lewis‘ BLOOD FEAST durchsetzen sollte. Die wohl härteste Szene des Films, nämlich die Entführung Alans und seine Weiterverwertung als Blutopfer, wird bereits weitaus expliziter ausgespielt und trägt zudem eine immanente Grausamkeit mit sich, die nicht mit ein, zwei Schnitten aus ihr zu tilgen wäre. Kühl, rational bereitet Klove alles für die Opferung vor. Beinahe klinisch wirkt der Kehlenschnitt, der Alan das Leben nimmt und es an Dracula weiterreicht. In Großaufnahme sehen wir eine weitere Penetrationsszene: Das fröhlich plätschernde, wenn auch eher an ziemlich dickflüssige Kirschmarmelade erinnernde Blut benetzt Draculas Staubhäufchen. Mehr noch als die Vorgängerfilme unterstreicht PRINCE OF DARKNESS außerdem all die sexuellen Stricke, die Draculas Opfer an ihn binden. Christopher Lee, der im gesamten Film kein Wort sprechen darf und nun wirklich rein gar nichts mehr von einem Gentleman hat, sondern eher einer Raubkatze oder einem allein von seiner Fressgier bestimmten Reptil gleicht, wird in PRINCE OF DARKNESS vollends zum absoluten Antidot zur viktorianischen Geschlechts- und Gesellschaftsmoral. Helen, zu Beginn des Films eine schreckliche Spießerin, die an allem etwas auszusetzen hat und deren Bluse nicht hochgeschlossen genug sein kann, verwandelt sich unter Draculas Biss fundamental: Sobald ihr die ersten Eckzähne gewachsen sind, leitet sie der Durst nach Blut und Sex, und aus der Konservativen ist ein Vamp im wahrsten Wortsinne geworden.

Solchen 1966 wohl recht schockierende Einblicke in die Dunkelkeller der menschlichen Psyche stehen dabei aber, erneut, die Omnipräsenz der (Katholischen) Kirche und der von dieser gegen die Vampirbrut ins Feld geführten Kruzifixe als ihr Herr-schaftssymbol gegenüber. Statt Van Helsing ist es in PRINCE OF DARKNESS ein Abt namens Shandor, der als Kontrahent Draculas fungiert. In der wundervollen Eröffnungsszene reitet er mitten hinein in eine Pfählung, die Dorfbewohner an einer Mädchenleiche vollziehen wollen und die von ihm in letzter Sekunde verhindert wird. Seit zehn Jahren schlägt Shandor sich mit seinen Landsleuten herum, die einfach nicht wahrhaben wollen oder können, dass Dracula endgültig vernichtet ist, und es in ihrem Landstrich keine Vampire mehr gibt – übrigens ein klarer Widerspruch zu der Prämisse, die BRIDES OF DRACULA voranging. Nachdem klar wird, dass die Kents ungewollt den Grafen zur erneuten Materialisation verholfen haben, ergreift der bärbeißige Shandor entschlossen Kreuz und Pflock, und erklärt Dracula und seiner anwachsenden Anhängerschaft den Krieg. Ob PRINCE OF DARKNESS nun als Kritik an der Amtskirche oder deren Affirmation gelesen werden sollte, darüber dürfte sich streiten lassen – feststeht, dass Shandor als unser Sympathieträger, anders als zuvor Van Helsing, Dracula nicht im Namen der Wissenschaft, sondern ausdrücklich in dem seiner Religion beseitigt. Zwar hat sich auch Cushing in den Vorgängern Kruzifixe bedient, um seinen Gegner zu schwächen, doch mit PRINCE OF DARKNESS ist erstmals ein dezidiertes Mitglied einer christlichen Gemeinschaft, in diesem Fall eines äußerst wehrhaften Mönchsordens, der direkte Opponent unseres Monstrums. Genau dieser Aspekt soll in den beiden Folgefilmen, die auch deshalb als Einheit begriffen werden können, derartige Ausmaße annehmen, dass ich geneigt bin, DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE (1968) und TASTE THE BLOOD OF DRACULA (1970) schon fast als religiöse Erbauungsfilme zu verstehen, die – mit Abstrichen in der Gewaltspitzen – rein inhaltlich dem Programm keines Kinoabends irgendeiner freien Bibelgemeinde zuwiderlaufen würden.

Der christliche Subtext, der sich in DRACULA, BRIDES OF DRACULA und PRINCE OF DARKNESS hauptsächlich auf der Symbolebene abgespielt hat, manifestiert sich in DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE auf der Ebene des Handlungspersonals: Nachdem Dracula sein Ende, mutmaßlich am Finale von Shelleys FRANKENSTEIN-Roman angelehnt, im Vorgängerfilm dadurch fand, dass er in einen zugefrorenen See vor seinen Schlosspforten plumpste, knüpft DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE daran direkt an, wenn er einen Bischof namens Monsignore Ernst Müller sowie den ängstlichen, abergläubischen Dorfpriester Jahre später hinauf zum einstigen Domizil des Grafens schickt, wo ersterer ein überlebensgroßes Kreuz aufpflanzen will – zum Zeichen, dass das Untier endgültig besiegt ist. Dann verketten sich die Ereignisse: während der Bischof kniet und betet, stürzt der Dorfpfarrer, warum auch immer, einen Abhang hinab, schlägt sich den Kopf auf, entlässt aus diesem Blut, das natürlich unter die Eisdecke und direkt in Draculas Maul rinnt, wozu sich, stilecht, ein Gewitter entlädt. Schon bald ist es aus mit dem Karpatenfrieden und die Bewohner der umliegenden Dörfer müssen wieder um Leib und Leben zittern, darunter vor allem die Tochter des Monsignores, an dem Dracula sich rächen will, weil er aufgrund des Riesenkruzifixes, das den Zugang zu seinem Schloss versiegelt, dieses nicht mehr betreten kann. Die Bischofstochter, Maria, ist verliebt in Paul, der ihrer Familie gegenüber keinen Hehl daraus macht, dass er mit atheistischen Ideen nicht bloß kokettiert, sondern sie mit beiden Armen umfasst hält. Nachdem der Bischof ihn seines Hauses verwiesen und Maria verboten hat, den Ungläubigen jemals wieder zu treffen und zu küssen, verlaufen ihre Stelldicheins nachts auf den Dächern des Dorfes – was DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE Gelegenheit gibt, zum ersten Mal innerhalb der Hammer-Dracula-Reihe eine Liebesgeschichte voller sehnsüchtiger Blicke, Herzschmerz und verstohlener Berührungen zu inszenieren. Am Ende des Films steht eine dreifache Läuterung: Paul, der sich mit zunehmender Laufzeit immer bewusster geworden ist, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als sein Menschenverstand begreifen kann, scheint, ohne dass der Film das explizit betonen würde, zu sich und zum christlichen Gott zu finden, den er spätestens dann nicht mehr leugnen kann, als ihm klar wird, dass dessen Herrschaftszeichen, das Kreuz, als wirksamstes Mittel gegen den Vampirfürsten fungiert. Schon einmal hat Paul seinen fehlenden Glauben negativ zu spüren bekommen: Als er Dracula pfählt, die Tat aber nicht mit einem Gebet besiegelt, zieht der sich den Pflock einfach wieder aus der Brust. Dass er Maria nach dem Abspann mit Segen des Bischofs heiraten und eine Musterehe führen wird, liegt auf der Hand. Ebenfalls geläutert wird der Dorfpriester, der dadurch, dass es sein Blut gewesen ist, das Dracula wachrüttelte, zu dessen unfreiwilligem Helfershelfer geworden ist. Den gesamten Film über wohnen zwei Seelen in seiner Brust: eine, die gerne seiner früheren Prozession nachgehen würde, und eine, die unter der Gewalt Draculas steht. Am Ende siegt der Gott in ihm, und er begleitet Draculas Ableben mit einem inbrünstigen Gebet. Die dritte Läuterung ist die am graphischsten umgesetzte: Während Dracula in den Vorgängerfilmen, wie erwähnt, vom Sonnenlicht zersetzt bzw. im nicht allzu ewigen Eis versenkt worden ist, wird Christopher Lee bei seinem dritten Auftritt mit Fangzähnen die Ehre zuteil, seinen Tod direkt durch ein Kruzifix zu finden, und zwar genau dem, das der Monsignore zu Beginn vor sein Schloss geschleppt hat. Diese äußerst schmerzhafte und äußerst blutsudelende Penetration potenziert zum einen das Leiden der Bestie, zum andern lässt sie keinen Zweifel daran offen, dass es gewissermaßen der christliche Gott selbst ist, der hier über das Böse triumphiert. Nicht extra erwähnt werden muss, dass Dracula, obwohl er zurück zur Sprache gefunden hat, weiterhin primär ein Raubtier ohne Charakterzüge ist, die über einen ungesunden Sadismus hinausweisen würden.

Abb.19&20: Nicht nur Murnaus NOSFERATU ist eine beständige Hintergrundfolie, auf die Hammers Dracula-Reihe kontinuierlich zurückgreift, zumindest einmal wagt man sich in noch esoterische Gefilde vor, wenn Van Helsing in DRACULA A.D. 72 in seinem Studierzimmer ein Portrait seines Erzfeindes hängen hat, das für mich aussieht, als sei es stark von den Filmplakat des ungarischen Films DRAKULA HALÁLA von 1921 inspiriert, der, bis auf eine Handvoll Standphotos, als verschollen gilt.

Abb.19&20: Nicht nur Murnaus NOSFERATU ist eine beständige Hintergrundfolie, auf die Hammers Dracula-Reihe kontinuierlich zurückgreift, zumindest einmal wagt man sich in noch esoterische Gefilde vor, wenn Van Helsing in DRACULA A.D. 72 in seinem Studierzimmer ein Portrait seines Erzfeindes hängen hat, das für mich aussieht, als sei es stark von den Filmplakat des ungarischen Films DRAKULA HALÁLA von 1921 inspiriert, der, bis auf eine Handvoll Standphotos, als verschollen gilt.

Noch mehr Gott wird in TASTE THE BLOOD OF DRACULA geliefert, dessen Finale Dracula so etwas wie eine tödliche Epiphanie erleiden lässt. Zuvor hat es drei Gentleman in die Gegend um des Grafen Schloss verschlagen – wo plötzlich jeder englische Vor- und Nachnamen trägt, und nicht mehr, wie in jedem Vorgängerfilm, urdeutsche. Alle drei sind nach außen hin wahre Biedermänner, Würdenträger, Autoritätsfiguren, die am heimischen Herd Moral und Tugend predigen, doch in ihrer Freizeit jagen sie dem ultimativen Kick hinterher, verbringen die Nächte in Hurenhäusern und lassen sich von zwielichtigen Figuren für viel Geld in Dingen unterweisen, die der Film mehr andeutet als wirklich zeigt. Bei einem solchen Abend lernen sie den jungen Lord Courtley kennen. Der macht den des Lebens überdrüssigen Lüstlingen den Vorschlag: wieso nicht den Fürsten der Dunkelheit, Graf Dracula, in einem okkulten Zeremoniell zu neuem Leben zu erwecken? Sollte das nicht etwas sein, das so aufregend ist, dass man noch Tage später davon zehren kann? Weil Courtley bei besagtem Ritus den Tod findet – die drei Herren prügeln ihm, als sie bemerken, auf was für einen Teufelshandel sie sich da eingelassen haben, die Seele aus dem Leib -, sinnt Dracula, wie so oft bei Hammer, auf Rache. Alle drei Gentlemen sollen sterben, und zwar, wie perfide!, durch die Hände ihrer eigenen (erwachsenen) Kinder, um die Wut des Ungeheuers zu lindern. Was folgt ist wenig innovativ, erneut ausgestattet mit einer rührseligen Liebesgeschichte zwischen einer Alice und, schon wieder, einem Paul, und beweist vor allem, dass Graf Dracula mit Zahlen umzugehen weiß, denn nach jedem erledigten Opfer zählt er dieses regelrecht aus. Nachdem die drei Lüstlinge, deren Lebenswandel uns Hammer als einen wenig erstrebenswerten verkauft, bei dem man den verdienten Lohn, nämlich den Tod, früher oder später auf recht unangenehme Weise empfängt, ausgelöscht worden sind, kämpft Paul, um seine Liebste zu retten, im Finale mit Dracula in einer Kirche. Kein Sonnenlicht, kein Pfahl, kein Gebet ist notwendig, um die Bestie zu bezwingen. Als Dracula auf einer Balustrade steht, überwältigt ihn die Allgegenwart Gottes so sehr, dass er zu schwanken beginnt – unterstrichen von einer desorientiert durch den Kirchenraum schwenkenden Handkamera. Während die eigentlich verfallene Kapelle plötzlich erstrahlt, als sei sie eben erst eingeweiht worden, verliert Dracula endgültig das Gleichgewicht, stürzt auf den Altar und verwandelt sich dort, wie von selbst, in das bereits bekannte Häuflein Asche. Ohne ironische Brüche, ohne das geringste Augenzwinkern feiert TASTE THE BLOOD OF DRACULA ein Christentum, das sich in Oberflächlichkeiten erschöpft. Ein Paar gefaltete Hände, ein Stoßgebet gen Himmel, ein geweihter Ort reichen schon aus, um zum Seelenheil zu finden – und irgendwie wirkt es, als würde der Film dabei nur notdürftig zu vertuschen versuchen, dass all seine vordergründige Frömmigkeit nur dazu dient, die immer explizit werdenden Gewaltszenen in einen sie legitimierenden Kontext zu stellen.

Nötig hat man das vor allem beim Folgefilm, bei dem, nach Freddie Francis und Peter Sasdy, nun Roy Ward Baker den Regiestuhl über- und das Drehbuch von John Elder alles unternimmt, um mit Sex und Gewalt zu vertuschen, dass die Handlung in ihrem Kern nichts weiter ist als ein Neuaufguss der in PRINCE OF DARKNESS durchexerzierten Geschichte: Ein junger Mann namens, schon wieder?!, Paul hat es bei seiner Beschäftigung als Frauenaufreißer diesmal übertrieben und sich mit der Tochter des Bürgermeisters eingelassen, weshalb er ins Hinterland flieht und dort ausgerechnet dem Beißer Dracula ins Netz geht, der zusammen mit seinem Diener Klove, von dem wir in den letzten beiden Filmen keine Spur mehr zu sehen bekamen, nach wie vor in seinem weltvergessenen Schlösschen haust. Als von Paul keine Lebenszeichen mehr kommen, brechen sein Bruder und dessen Verlobte Sarah zur Suche nach ihm auf. Die Fährte führt zur Schlossruine und zu den üblichen Beiß- und Pfählattacken bis der Graf, deus ex machina, von einem Blitzstrahl niedergestreckt wird. Schon die Eröffnungsszenen wirft, ähnlich wie die im DRACULA von 1958, dem Publikum unmissverständlich ins Gesicht, worauf es sich in den kommenden eineinhalb Stunden einstellen muss: Eine Fledermaus zieht über Draculas Sarg ihre Kreise, erbricht schließlich einen Schwall Blut - und fertig ist die Reanimation. In SCARS OF DRACULA agiert Christopher daraufhin entmenschlichter als je zuvor. Nicht nur instinktgetriebenes Raubtier muss er sein, sondern zudem ein sadistischer Brotherr, der seinem Sklaven Klove, wenn der nicht pariert, mit wollüstigem Grinsen und einem glühenden Eisen den Rücken versengt. Daneben steht Dracula mehr denn je mit seiner flatternden Verwandtschaft in Kontakt. Die wohl heftigste Szene, noch im Prolog, zeigt uns das Innere einer Dorfkirche, in dem ein aufgebrachter Mob Frauen, Kinder und Greise untergebracht hat, nachdem ein Heer Fledermäuse dort eingefallen ist. Die Söhne, Ehemänner, Väter, die eben des Grafen Schloss abfackelten, trauen ihren Augen genauso wenig wie ich, wenn das Gotteshaus sich als von abgerissenen Armen, aus ihren Höhlen gedrückten Augen und sonstigen Ekeleien entweiht herausstellt. Aber natürlich, die Herrschaft Draculas wird auch diesmal wieder gebrochen, und obwohl er nicht die Hauptfigur darstellt, ist ein Priester, der verdächtige Ähnlichkeit mit Peter Cushing hat, erneut mit von der seelsorgerischen Partie, und insgesamt verlässt sich SCARS OF DRACULA derart auf Altbewährtes, dass mich sein Floppen an den Kinokassen irgendwie nicht verwundert. Mit ihrem, je nachdem ob man BRIDES OF DRACULA mitzählt oder nicht, sechsten bzw. fünften Dracula-Abenteuer sind Hammer längst dem Gesetz der Serie, d.h. der fließbandartigen Herstellung von Produkten, die sich zumindest soweit ähnlich sehen müssen, dass man sie sofort als welche aus der gleichen Gussform erkennt, in die Falle gegangen. Obwohl die Filme, mal abgesehen davon, dass zumindest ihre jeweiligen Enden und Anfänge aufeinander aufbauen, rein inhaltlich wenig bis gar keine narrativen Anknüpfungspunkte zueinander haben – so tragen die Figuren mal englische, mal deutsche Namen, die vom 58er DRACULA etablierte Chronologie wird schon mit PRINCE OF DARKNESS über den Haufen geworfen, mal verwandelt Dracula sich oft und gerne in Fledermäuschen, dann wieder scheint er über diese Fähigkeit gar nicht zu verfügen -, sind sie doch dadurch aneinander gekoppelt, dass sie die immer gleichen Szenen und Situationen verhandeln, zwischen denen die zarten Andeutungen innovativer Idee weniger Platz haben als die zunehmend offenherzigen Dekolletees der durch die Bank weg optisch ansprechenden Darstellerinnen und die zunehmend körpersaftfreundlicheren Gewalteskapaden.

Abb.21&22: Das Gesetz der Serie: Nahezu identische Szenen in DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE und TASTE THE BLOOD OF DRACULA - und dies sind nur zwei Beispiele aus einer Fülle von Material, das im Prinzip austauschbar ist, weil absolut kongruent.

Abb.21&22: Das Gesetz der Serie: Nahezu identische Szenen in DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE und TASTE THE BLOOD OF DRACULA - und dies sind nur zwei Beispiele aus einer Fülle von Material, das im Prinzip austauschbar ist, weil absolut kongruent.

Nachdem sich die Hammer-Studios schon in ihrer ersten Adaption von DRACULA weit von Stokers Romanvorlage entfernt haben, wird der Bruch mit der Tradition in den Folgefilmen nur noch deutlicher, wenn sich Dracula in der Verkörperung durch Christopher Lee bereits im nominellen Sequel PRINCE OF DARKNESS zu einer reinen Chiffre entwickelt hat, die mit ihrem literarischen Vorbild kaum mehr als das gemein hat, was man den Grundstock des Vampir-Genres nennen könnte.. Komplett losgebunden von seinem ursprünglichen Kontext wird der Name Dracula zu einer Sammelstelle an Handlungsmustern und Szenenabläufen, die ganz allgemeine dem Horrorfilm eingeschriebene Situationen verhandeln. Zu Beginn jedes Folgefilms ist Dracula zunächst eigentlich mausetot, erwacht dann aufgrund meist haarsträubender Zufälle zu neuem Leben bzw. Untoten-Dasein, bringt die erforderliche Anzahl obgliatorischer Auftritte hinter sich – fast immer dabei: die Nummer, in der als personifiziertes Patriarchat die sexuelle Emanzipation seiner Bräute unterdrückt, indem er sie in letzter Sekunde von einem ihrer Opfer wegreißt, und dieses dann für sich beansprucht -, und stirbt zu guter Letzt, obwohl final, doch mit der Option, im nächsten Film schon wieder putzmunter vor verriegelten Fenstern und entblößten Hälsen zu stehen. Das Gesetz der Serie nötigt Dracula auf, sich in einen im Prinzip endlosen Kreislauf von Sterben und Werden zu begeben - und dass die Hammer-Studios irgendwann gänzlich darauf verzichten, eine innere Chronologie und Kontinuität ihrer Dracula-Abenteuer zu wahren, führt letztlich dazu, dass die Filme beliebig austauschbar werden: jeder Film ist dahingehend eigenständig, dass er in sich den gesamten erforderlichen Fundus an unverzichtbaren Zutaten trägt, um Teil der Serie zu sein, und jeder Film ist dahingehend uneigenständig, dass er, als Teil der Serie, nicht darum umhinkommt, eine gewisse Anzahl an Zutaten unverzichtbar mit sich herumzutragen. Bis zu SCARS OF DRACULA hat die Reihe sich zu einem Geflecht entwickelt, das gefangen scheint in seinen eigenen formalen, ästhetischen und narrativen Postulaten. Wie eine von der Funzel geblendete Fledermaus kreisen die Filme um sich selbst, rezipieren sich selbst, beziehen sich auf sich selbst, und können dabei nur in quantitativer und nicht in qualitativer Hinsicht Land gewinnen.

Dies scheinen auch die Verantwortlichen bei Hammer gespürt zu haben, denn nach der kommerziellen Misere von SCARS OF DRACULA bedeutet DRACULA A.D. 1972 zwar gewissermaßen einen Rückgriff auf vertraute Rezepte in dem Sinne, dass sich nach vierzehn Jahren endlich wieder Peter Cushing und Christopher Lee in ihren Paraderollen gegenüberstehen dürfen, andererseits bricht der Film schon in seinem Prolog mit allem, was zuvor zur gräflichen Geschichte gesagt und gezeigt worden ist: Dieser beginnt im Jahre 1872 und zeigt Van Helsing und Dracula in einem Finalkampf, der nicht etwa aus einem Vorgängerfilm entlehnt, sondern extra für vorliegenden Film gedreht worden ist. Weshalb ausgerechnet 1872? Nun, damit exakt einhundert Jahre später der Nachkomme des dubiosen Gesellen, der, nachdem Van Helsing und Dracula sich synchron vom Leben in den Tod befördert haben, die Asche des letzteren einsammelte und in einem Schächtelchen verwahrte, im modernen London auf hippen Partys herumspringen kann. Dort lebt auch der Nachkomme von Lawrence Van Helsing – wieso eigentlich nicht Abraham? -, Vorname: Lorimar, gemeinsam mit Enkeltochter Jessica, die befreundet ist mit Johnny Alucard, dessen Nachname nichts Gutes erahnen lässt. Bei einer Schwarzen Messe, zu der Johnny die gesamte extrem fesche Clique zusammentrommelt, und die ausgerechnet in der Kirche stattfinden soll, die zu dem Friedhof gehört, auf dem sowohl Van Helsing als auch Dracula bestattet liegen, macht er ihm dann auch alle Ehre, holt den Grafen zurück unter die Lebenden, und führt ihm anschließend Frischfleisch zu, das er aus besagter Clique rekrutiert, sodass es der ermittelnden Polizei nicht schwerfällt, da eine Verbindung herzustellen. Van Helsing wird nach anfänglichem Zögern als Okkultismusspezialist zu Rate gezogen, um gemeinsam die inzwischen verschleppte Jessica zu retten, an der Dracula sich stellvertretend für all das Leid, das ihm der Van-Helsing-Clan gebracht hat, bitterlich rächen will.

Abb.23-25: Die (toten?) Augen des Grafen Dracula: Selbst im Tiefschlaf kann unser Antagonist seinen hypnotisch-manipulativen Kräften freien Lauf lassen, denn, wie SCARS OF DRACULA zeigt, nicht mal die eigenen Augenlider halten diesen stand. Ansonsten agieren Fledermäuse als seine Organprojektionen - (24) zeigt mit der blutkotzenden aus, ebenfalls, SCARS OF DRACULA die wohl berühmteste und berüchtigste des gesamten Hammer-Universums - jedenfalls so lange bis sie in SATANIC RITES OF DRACULA durch Dziga Vertovs allsehendes Kamera-Auge ersetzt werden, und jedweder antiquierte Bühnenzauber der funktionalen Schlichtheit einer rational durchorganisierten Gesellschaft weichen muss.

Abb.23-25: Die (toten?) Augen des Grafen Dracula: Selbst im Tiefschlaf kann unser Antagonist seinen hypnotisch-manipulativen Kräften freien Lauf lassen, denn, wie SCARS OF DRACULA zeigt, nicht mal die eigenen Augenlider halten diesen stand. Ansonsten agieren Fledermäuse als seine Organprojektionen - (24) zeigt mit der blutkotzenden aus, ebenfalls, SCARS OF DRACULA die wohl berühmteste und berüchtigste des gesamten Hammer-Universums - jedenfalls so lange bis sie in SATANIC RITES OF DRACULA durch Dziga Vertovs allsehendes Kamera-Auge ersetzt werden, und jedweder antiquierte Bühnenzauber der funktionalen Schlichtheit einer rational durchorganisierten Gesellschaft weichen muss.

Ist es eine gute Entscheidung, eine Geschichte, die normalerweise im Gewand des achtzehnten Jahrhunderts funktioniert, in die zeitgenössische Gegenwart zu projizieren, und dort dann auch noch mitten hinein in eine Jugendszene, deren Vertreter Beatmusik, Joints und Miniröcken verfallen sind? Im Falle von DRACULA A.D. 1972 muss ich das eher verneinen als bejahen. Der Film mag als interessantes Zeitdokument unschätzbare Werte haben – zum Beispiel als Untersuchungsobjekt für die Frage: wie haben Filmproduzenten in den frühen 70ern ihre eigene Gegenwart imaginiert? -, als Film aber bleibt das interessante Zeitdokument vor allem hinter den Erwartungen zurück, die frühere Hammer-Fans an es gehabt haben dürften. Dass DRACULA A.D. 1972 irgendwie rebellisch wirken möchte, zeigt schon die Szene zu Beginn, mit der wir im London der Moderne ankommen. Eine Hausparty tobt wie ein wilder Stier. Zwischen auf Tischen tanzenden Blumenmädchen und eigentlich doch recht brav rockenden Popkapellen sitzen ältere Herrschaften mit verzogenen Gesichtern. Der Gipfel der Revolte: Johnny Alucard zerdeppert eine sicherlich kostbare Statue der Hausbesitzerin! Dass da ein Riss mitten durch den Film verläuft, eine Grenze, die verhindert, dass sich der gotische Mummenschwanz von Teufelsmessen, Blutpentagrammen und Vampirzähnen mit der Agentenmusik unter vollem Bläsereinsatz, den trivialen Liebesproblemchen unserer Helden und dem omnipräsenten Seventies-Style homogen verbinden kann, ist dem Film selbst deutlich eingeschrieben: Einmal erweckt verlässt Dracula niemals den Boden der alten Kirche, die ihm als neue Heimstatt dient, d.h. er bleibt verwahrt in seinem eigenen traditionellen Kosmos, während draußen die Discos pulsieren und eine ganz ordinäre Londoner Polizeieinheit nach ihm forscht. Klar, Kreuze helfen noch immer, und die Sexualmoral bleibt ebenfalls unangetastet, wenn Jessica Van Helsing nicht etwa Promiskuität predigt, sondern einen festen Liebespartner an ihrer Seite hat, der dann trotzdem das Filmende nicht lebend erlebt, und deshalb fällt Hammers Anbiederung an den Zeitgeist unterm Strich wie eine Mühe aus, die auf halber Strecke stehenbleibt und umkehrt.

Beim Nachfolgewerk, THE SATANIC RITES OF DRACULA (1973), führt ebenfalls Alan Gibson Regie und Don Houghton schreibt ein Drehbuch, das Dracula diesmal mit Haut und Haar in der Moderne verortet – vorbei ist es mit Staubfängern wie gruseligen Abteien, Fledermausflügelschlag und nebelverhangenen Friedhöfen. Noch fetziger kommt mir der Soundtrack vor, fast wie aus einem James-Bond-Film, noch rasanter ist die Montage, noch großstädtischer das Gesamtflair, noch inflationärer die Actionszenen, bei denen Autoverfolgungsjagden und Explosionen noch das Mindeste sind. In einem solchen Rahmen kann Dracula freilich nicht mehr im Aristokratenumhang auftreten, sondern gibt den Geschäftsmann: Als Industrieller D. D. Denham regiert er ein Reich aus Konzernen und Untergebenen, ist verstrickt in die satanischen Rituale, die Vertreter der Hochfinanz, der Politik, der Wirtschaft im Geheimen zelebrieren, und verfügt über ein wahres Harem an gefügigen Vampir-Frauen, die im Keller eines alten Fabrikgebäudes untergebracht sind. Lorimar Van Helsing und seine Enkelin Jessica erhalten Unterstützung von Scotland Yard, um den zum Superverbrecher, einem neuen Dr. Mabuse, hochstilisierten Grafen zur Strecke zu bringen, der diesmal, dem megalomanischen Skript gemäß, nichts weniger will als die Weltherrschaft, nachdem er die Erde mit einem todbringenden Virus entvölkert hat – und wären die deplatzierten Bissszenen nicht, könnte man tatsächlich glauben, in einem handelsüblichen Agenten-Trash gelandet zu sein. Dass der Film es ernstmeint mit seinem Bruch mit der eigenen Vergangenheit, verdeutlicht er damit, dass eins seiner beiläufig abgehandelten Themen die Frage nach medialer (Re-)Präsentation bzw. die intertextuellen Verflechtungsmöglichkeiten sind, die uns die modernen Medien bieten. In Draculas Wolkenkratzerschloss sind Kameras allgegenwärtig, Organprojektionen, die für ihn die Funktion allsehender Augen einnehmen, und ihm das, was in und vor seinem technologisierten Schloss geschieht, auf zahlreiche Bildschirme liefern. Sie decken damit das ab, was in früheren Zeiten seine Fledermäuse für ihn geleistet haben, sind Komplizen und willige Dienstboten in einem. Auch die eigentliche Erweckung der Bestie bekommen wir medial vermittelt. Eine Tonbandaufnahme, vom britischen Geheimdienst bei einer der Schwarzen Messen mitgeschnitten, eröffnet den Ermittlern akustische Einblicke in das, was die Finanzelite privat an Schweinereien anstellt, und nur wir bekommen das, was die Agenten bloß hören, dann auch zu sehen, und zwar analog zu dem, was die laufenden Bänder freigeben. Technik wird in SATANIC RITES OF DRACULA als mindestens die neue Weltformel präsentiert, ein Gut, das für gute oder böse Zwecke genutzt werden kann, auf jeden Fall aber nicht mehr zu abstrahieren ist von einer Gesellschaft, in der jedes einzelne Bausteinchen auf sie zurückführt. Während DRACULA A.D. 1972 bei seinem Versuch die zeitgenössische Jugendkultur zu portraitieren ungefähr so wirkte wie ein erzkonservativer Greis, der in einen Hippie-Rock schlüpft und eine Dreadlock-Perücke aufzieht, um ein paar junge Frauen im örtlichen Tanzlokal abzugreifen, ist SATANIC RITES zum einen wesentlich nüchterner, kühler, zum andern auch wesentlich ehrlicher in seiner Kritik und Selbstkritik einer Welt, die nicht nur in ihrem ökonomischen System gemäß der Maxime einer stetigen Progression arbeitet. Zeitlupenaufnahmen, coole Kamerawinkel, noch coolere Ermittler – man könnte meinen, es habe die Karpaten nie gegeben. Nur am Ende, wenn Cushing und Lee einander zum letzten Mal gegenüberstehen, verliert sich der Film doch noch einmal in eine Welt, in der Symbole wirkungsmächtiger sind als von Computern errechnete Daten und Diagramme. Van Helsing versteckt sich in einem Dorngebüsch und lockt Dracula zu sich, der wie von Sinnen in das Gestrüpp hineinprescht und damit sein Todesurteil unterschreibt: Mit Dornenkrone umkränzt und Stigmata an den Händen stürzt er vor seinem Feind zu Boden und empfängt von dem den Tod der Ungerechten durch Pfählung. Es ist die einzige Szene des Films, in der so etwas wie echte Emotionen aufkommen wollen.

Abb.26-29: Die Todes des Grafen Dracula II: Auch hier lässt das Seriengesetz wenig Spielraum zu. Christopher Lee verendet kläglich in stetig wiederkehrenden Posen - sei es nun in DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE durch ein gigantisches Kruzifix (26), in TASTE THE BLOOD OF DRACULA durch eine Art Epiphanie (27), in DRACULA A.D. 72 durch den altbekannten Pflock (28) - nur in SATANIC RITES (29) hat man sich die Freiheit genommen, den Grafen - weshalb auch immer - als Christusfigur hochzustilisieren - nur echt mit Stigmata und Dornenkrone! Wenn Friedrich Kittler in DRACULAS VERMÄCHTNIS die These vertritt, dem Grafen werde durch die Schrift selbst der Garaus gemacht, sage ich: bei Hammer stirbt der Graf als im Grunde beklagenswertes Opfer der Genre-Regeln, denen er von Film zu Film erbarmungslos so lange ausgesetzt ist bis er sich in SATANIC RITES so weit zu einem wahren Märtyrer gemausert hat, dass auf seine Vampirhaut einfach nicht mehr Leiden und in meine Augen nicht mehr sadomasochistisch konnotierte Agonien gehen.

Abb.26-29: Die Todes des Grafen Dracula II: Auch hier lässt das Seriengesetz wenig Spielraum zu. Christopher Lee verendet kläglich in stetig wiederkehrenden Posen - sei es nun in DRACULA HAS RISEN FROM THE GRAVE durch ein gigantisches Kruzifix (26), in TASTE THE BLOOD OF DRACULA durch eine Art Epiphanie (27), in DRACULA A.D. 72 durch den altbekannten Pflock (28) - nur in SATANIC RITES (29) hat man sich die Freiheit genommen, den Grafen - weshalb auch immer - als Christusfigur hochzustilisieren - nur echt mit Stigmata und Dornenkrone! Wenn Friedrich Kittler in DRACULAS VERMÄCHTNIS die These vertritt, dem Grafen werde durch die Schrift selbst der Garaus gemacht, sage ich: bei Hammer stirbt der Graf als im Grunde beklagenswertes Opfer der Genre-Regeln, denen er von Film zu Film erbarmungslos so lange ausgesetzt ist bis er sich in SATANIC RITES so weit zu einem wahren Märtyrer gemausert hat, dass auf seine Vampirhaut einfach nicht mehr Leiden und in meine Augen nicht mehr sadomasochistisch konnotierte Agonien gehen.

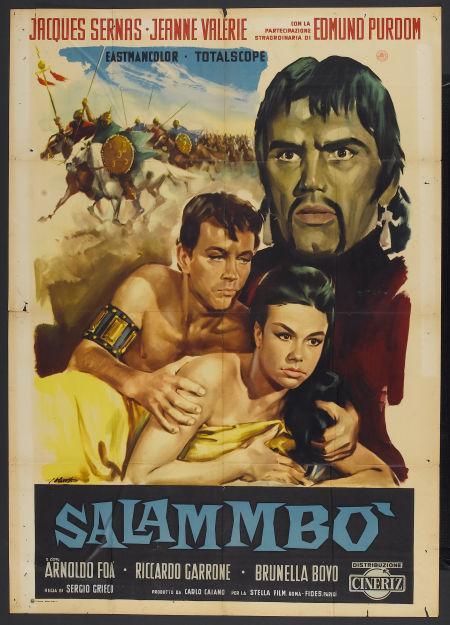

Mit THE SATANIC RITES geht eine Ära zu Ende, mit THE LEGEND OF THE SEVEN GOLDEN VAMPIRES beginnt eine neue, zumindest für einen Film lang. Was tut man, wenn keine modernistischen Tendenzen beim Publikum wirklich fruchten wollen? Nun, man schließt sich mit einer Produktionsfirma zusammen, die zurzeit auf Erfolgskurs schippert. Hammer verbündet sich mit den Hongkonger Shaw Brothers, die dabei sind, den Unterhaltungskinomarkt mit Martial-Arts-Kloppern zu überschwemmen und bricht damit erneut mit allem, was man zuvor etabliert hat. Bei den SEVEN GOLDEN VAMPIRES lautet die Vorgeschichte nun wie folgt: Im Transsilvanien des Jahres 1804 pilgert der Chinese Kah zum altbekannten Grafenschloss, um Dracula darum zu bitten, die legendären sieben goldenen Vampire, sein asiatisches Äquivalent, zu neuem Leben und Unheil zu erwecken. Dracula zeigt sich nach anfänglicher Skepsis sehr überzeugt von der Idee. Wieso soll ich mein restliches Leben in diesen tristen Gemäuern verbringen?, denkt er, so, als ob er vorher die Möglichkeit zu verreisen nie in Erwägung gezogen hätte. Allerdings will er nicht in seiner leiblichen Gestalt nach China, sondern nimmt kurzerhand die Kahs an. Hundert Jahre vergehen, Professor Van Helsing befindet sich in Chung King und hält Vorlesungen über Vampirismus an der dortigen Uni, worauf die meisten Studenten wegen des okkulten Blödsinns den Saal verlassen. Nur einer, Hsi Ching, bleibt und erklärt, einer seiner Vorfahren habe bereits gegen die sagenumwobenen Goldvampire gekämpft, und zumindest einen von ihnen beseitigt, bevor sie das mit ihm machten. Außerdem stünde sein Heimatdorf noch immer unter deren Einfluss und wenn Van Helsing wolle, würde er mit ihm und seinen Brüdern, von denen jeder eine andere Kampftechnik in Perfektion beherrscht, dorthin aufbrechen. Ebenfalls mit dabei: Van Helsings Sohn und Hsi Chings Schwester, die sich irgendwie obligatorisch ineinander vergucken, und, als Finanzspritze der Reise, Vanessa Buren, die wiederum ein Auge auf Hsi Ching wirft. Einige Fragen, wie z.B. Van Helsing dem Grafen Dracula überhaupt, wie er mehrmals erwähnt, schon einmal begegnet sein will, wenn der seit einem Jahrhundert in einem fremden Körper im fernen Osten lebt – und nein, Peter Cushing trägt nicht das Make-Up eines Methusalems -, schluckt man besser herunter, denn dass THE LEGEND OF THE SEVEN GOLDEN VAMPIRES niemals mehr wollte, als zu unterhalten, stellt er mit jeder Minute Laufzeit unter Beweis – und, anders als die beiden Vorgänger, fährt er darin recht gut für meinen Geschmack. Christopher Lee soll das Drehbuch gelesen und weit von sich geschleudert haben, weshalb man die Antagonistenrolle mit John Forbes-Robertson besetzte, dessen grelle Schminke man zumindest in zwei Szenen zu sehen bekommt, denn die meiste Zeit läuft er ja, wie gesagt, im Körper des Kah herum. Ansonsten ist der Horroranteil des Films aber sowieso auf das nötige Minimum begrenzt – wenigstens, was Horror im Sinne klassischer Hammer-Filme anbelangt. Entsprechend ist das nunmehr allerletzte Finale zwischen Van Helsing und Dracula in einem Hammer-Film ausgefallen. Nachdem Dracula Kahs Hülle abgestreift hat, nähert er sich dem Professor, der wiederum ihn einfach zu Boden wirft und pfählt, als sei das nichts weiter als eine Fliege zu verscheuchen. In gewisser Weise springen die Hammer-Studios in dieser auffällig lustlos inszenierten Szene immerhin ehrlich mit ihrem Erbe um: Das Publikum, für das THE LEGEND OF THE SEVEN GOLDEN VAMPIRES erscheint, ist ein völlig anderes als das, das bei den Blutspritzern im 58er DRACULA quiekte.

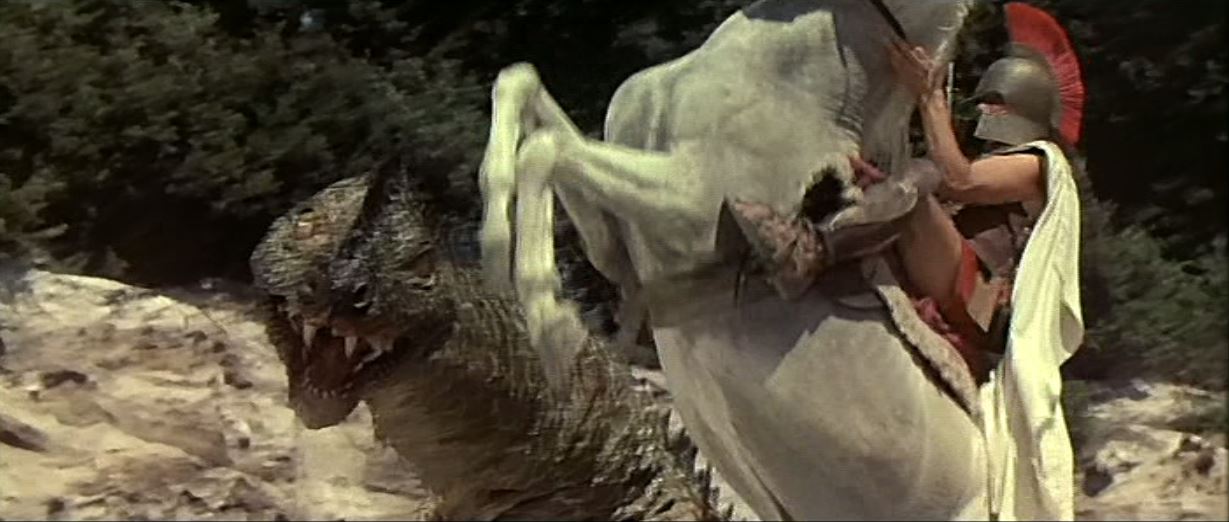

Das eine Drittel Hammer-Horror fällt demnach kaum ins Gewicht gegenüber dem zweiten Drittel Shaw-Horror und vor allem dem letzten Drittel Shaw-Martial-Arts-Kämpfen. Eindrucksvoll wird die kaum gelingen wollende kulturelle Diversität des Projekts anhand der Figuren Van Helsing Vater und Sohn deutlich. Wenn es zur Sache geht, d.h. Hsi Chen und seine für mich kaum auseinanderzuhaltenden Brüder sowie seine kaum ein Wort sagende Schwester sich mit irdischen und überirdischen Halunken herumschlagen, stehen die beiden Briten oftmals unbeteiligt daneben und schauen irgendwie ungläubig zu, was da an blutigen Effekten, präzisen Handkantenschlägen und Tritten, die einen ausgewachsenen Vampiren zwischen die Wolken befördern können, abgeliefert wird. Klassische Vampir-Mythologie gibt es zudem ebenfalls kaum: In Kahs bzw. Draculas Lager liegen hauptsächlich barbusige Frauen auf rituellen Schlachtbänken und die sieben goldenen Vampiren, die allesamt Masken tragen und deren magische Macht sich in goldenen

Fledermausschmuckstückchen manifestiert, befehligen Heere von zombieartigen Geschöpfen, die sich in der – übrigens exzellenten! – Rückblende, die die Geschichte von Hsi Chens Großpapa erzählt, aus der Erde freischaufeln, als seien sie frühe Verwandte von Bianchis ekligen Etruskern in LE NOTTI DEL TERRORE. Ansonsten bewegen diese untoten Leibeigenen sich zu Ross und in Zeitlupe fort, was wohl bedeutet, dass die Hammer-Studios durchaus Kenntnis davon hatten, was im restlichen Europa an Horrorfilmen gedreht wurden – oder sollte das nicht etwa eine überdeutliche Anspielung an die reitenden-Leichen-Epen Amando de Ossorios sein? Damit enden die Querverweise auch schon, und tatsächlich ist THE LEGEND OF THE SEVEN GOLDEN VAMPIREs ein Film, der aus nichts weiter besteht als einer bunten Fassade, die ein leeres Dahinter schmückt, und dabei ein prächtiges Gefieder hat.

Abb.30: So unfassbar THE LEGEND OF THE SEVEN VAMPIRES - nicht nur als krönender Abschluss der Hammer-Dracula-Serie - sich inhaltlich gestaltet, so merkwürdig sind einige seiner Bilder. Bei diesem - es soll das Schloss des Grafen inmitten der Karpaten zeigen, malerisch gelegen zwischen hohen Bergzinnen und süßen Schafherden, betrachtet von Kah und einem Wegkreuz - fällt mir eigentlich nur ein Wort ein, und das lautet: Photoshop.

Abb.30: So unfassbar THE LEGEND OF THE SEVEN VAMPIRES - nicht nur als krönender Abschluss der Hammer-Dracula-Serie - sich inhaltlich gestaltet, so merkwürdig sind einige seiner Bilder. Bei diesem - es soll das Schloss des Grafen inmitten der Karpaten zeigen, malerisch gelegen zwischen hohen Bergzinnen und süßen Schafherden, betrachtet von Kah und einem Wegkreuz - fällt mir eigentlich nur ein Wort ein, und das lautet: Photoshop.

An dieser letzten Stationen unserer knappen Reise von 1958 nach 1974 kann man abschließend feststellen: Die Moralvorstellungen, die die Dracula-Filme der Hammer-Studios vertreten, bilden eine Konstante, deren systemstützende, kruzifixsehnsüchtige, altgroßväterliche Bildgewalt man zwar unterstellen kann, sie sei ein bloßes Alibimäntelchen, unter dem die Blut- und Sexorgien umso ungehemmter ausagiert werden können, nichtsdestotrotz führt sie zu einem erzkonservativen Rückenmark, mit dem die Filme ganz aufrecht ihren selbstgeschaffenen Ungeheuern entgegentreten. Was in den frühen Dracula-Filmen freilich noch ein Topos ist, den man (nicht nur) aus der Vampirliteratur übernommen hat – denn gegen die Mächte des Bösen hilft im Zweifelsfall eben nur ein Gott -, das wird in THE LEGEND OF THE SEVEN GOLDEN VAMPIRE umgedeutet in eine Art Idee von einer transkulturellen Gesellschaft, in der jede Religion gleichberechtigt neben der andern stehen darf: nun kann man Dracula, je nach Kulturkontext, nicht mehr nur mit einem Kreuz in die Flucht schlagen, in Asien tut es beispielweise auch eine Buddha-Statue (so wie in DRAKULA ISTANBUL’DA ein islamischer Talisman). In gewisser Weise stellen diese Filme eine der letzten Bastionen einer prä-aufklärerischen Geisteshaltung dar, die mit der Morgendämmerung des modernen Horrorfilms Ende der 60er nach und nach verschwinden wird. Ein letztes Lebewohl auf die Gewissheit: wenn ich den Knoblauch vom Fensterkreuz nehme, werde ich im Gegenzug eine wilde Nacht bekommen.