Produktionsland: Italien 1969

Regie: Luigi Cozzi

Darsteller: Alberto Moro, Bruno Salviero, Anna Mantovani, Lello Maraniello, Ivana Monti, Luigi Cozzi

Ende der 60er sieht die Filmwelt des Luigi Cozzi jedoch noch ein bisschen anders aus. Mit gerade mal Anfang Zwanzig stellt der filmbesessene Knabe ein eigenhändig finanziertes Projekt auf die Beine, bei dem an eine kommerzielle Auswertung - selbst wenn Cozzi und sein Team das gewollt hätten - nicht im Traum zu denken gewesen wäre. IL TUNNEL SOTTO IL MONO ist reinstes Kino von der Sorte, die man früher gerne mit den Präfixen Experimental-, Underground- oder Avantgarde- versehen hat. Obwohl der Film auf einer mir unbekannten Kurzgeschichte des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Frederik Pohl (1919-2013) basieren soll, scheint Cozzi, der nicht nur für Regie und Schnitt verantwortlich ist, sondern zudem am Drehbuch mitgearbeitet hat, diese literarische Vorlage wohl vor allem als relativ freie Grundlage genutzt zu haben, um auf sie seine eigenen, vor ungefilterter Kreativität ganz schön überschäumenden Ideen pflanzen zu können.

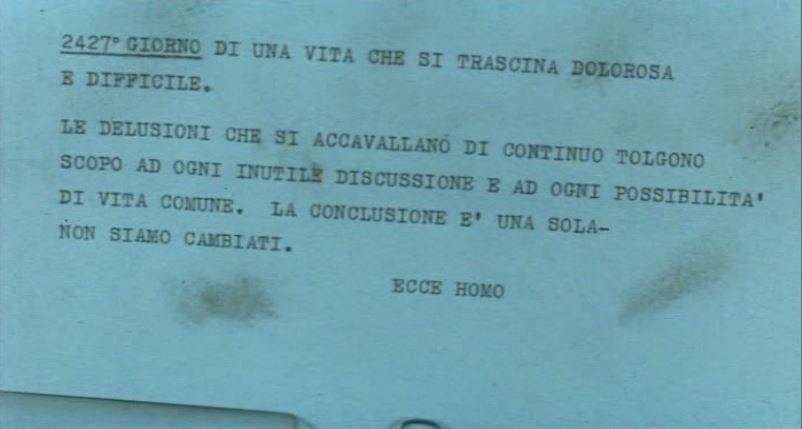

Es ist der zweiunddreißigste Juli. Ein Mann läuft über einen Marktplatz. Seine Augen sind auf einen Kirchturm gerichtet. Lautes Glockengeläut erstickt die Tonspur. Der Mann besteigt den Kirchenturm. Oben angekommen zieht er ein Gewehr unter seinem Mantel hervor. Er kniet sich hin, legt an. Sein Ziel ist ein zweiter Mann, der nichtsahnend über den großen, freien Platz flaniert. Dass ihn eine Kugel in den Rücken getroffen hat, merkt er wohl selbst nicht mehr, so schnell erwischt und tötet ihn der Schuss. Dann aber ertönt eine atonale Geräuschkulisse, in der man mit einiger Müh vielleicht noch das Klingeln eines Weckers erahnen kann. Der eigentlich Niedergeschossene öffnet erschrocken die Augen. Er liegt aber nicht in seinem eigenen Blut auf offener Straße, sondern im heimischen Bett. Von nebenan ruft ihm seine Frau zu, der Kaffee sei fertig, er solle aufstehen. Ist alles nur ein Traum gewesen? Insgesamt viermal wird sich in IL TUNNEL SOTTO IL MONDO diese Szene wiederholen: insgesamt viermal wird der rotbärtige Schütze auf unseren Hauptprotagonisten, einen Büroangestellten namens Bruno, sein Gewehr richten, insgesamt viermal wird Bruno sterben und wiedererwachen, insgesamt viermal verkündet eine Texttafel, dass es nach wie vor der zweiunddreißigste Juli sei.

Wer nun aber glaubt, es bei Cozzis Debut mit einer zwar verwirrend inszenierten, aber mit etwas Grips und Aufmerksamkeit schließlich doch leicht zu decodierenden Zeitschleifengeschichte zu tun zu haben, der liegt damit nicht mal zur Hälfte richtig. Was zwar nicht wirklich kohärent, aber storytechnisch zumindest ansatzweise nachvollziehbar beginnt, entpuppt sich schon bald zu einer sprachlos machenden Stilübung des jungen Luigi darin, wie man am effektivsten sämtlichen filmischen Konventionen den rebellierenden Rücken zuwendet und wirklich alles – und damit meine ich tatsächlich wirklich alles – anders macht als ihm das auf einer Filmhochschule der späten 60er beigebracht worden wäre. Vor allem der Schnitt hat es Cozzi als Spielwiese angetan, auf der er sich nach Lust und Laune austobt. Nicht selten laufen die Bilder in IL TUNNEL SOTTO IL MONDO Amok. Brutal, wild werden Szenen, die ursprünglich vielleicht sogar mal einen erkennbaren Inhalt transportierten, auseinandergerissen und eher assoziativ als sinnstiftend mit welchen verbunden, die auf den ersten Blick rein gar nichts mit ihnen zu tun haben. Genauso ergeht es der Geschichte – sofern man im Falle von IL TUNNEL SOTTO IL MONDO denn wirklich nur von einer einzigen Geschichte sprechen möchte. Eher erscheint mir dieser Film nämlich wie eine üppige, collagenhafte Sammlung von Fragmenten, die einem größeren Ganzen entrissen wurden, und sich nun wie zufällig mit anderen Bruchstücken aus anderen Kontexten verknüpfen. Zwar steht meist Bruno im Mittelpunkt, der im Laufe der Zeit durch immer apokalyptischer werdende Szenarien streift und dabei auf die seltsamsten Figuren und Einfälle trifft. Um diesen herum sind jedoch Ideen in zahlloser Menge angeordnet, sodass es oft allein schwerfällt, den Bezug zu erkennen, den Cozzi nun zwischen ihnen und dem scheinbar wirklich in einer Zeitschleife gefangenen Bruno herstellen möchte.

Ein paar Beispiele dafür, was einen in der knappen, aber äußerst sperrigen Stunde von IL TUNNEL SOTTO IL MONDO mit offenen Armen erwartet, wären folgende: Eine junge Frau, Angestellte von Bruno, wird von diesem im Dienste der Firma dazu genötigt, diverse Kunden, um sie für weitere geschäftliche Zusammenarbeiten zu interessieren, mit ihren weiblichen Reizen zu beglücken. Zwei Weihnachtsmänner, von denen ich nicht mal ahne, was sie in diesen Film verschlagen hat, trachten Bruno nach Leib und Leben. Eine Zeitreisende aus der Zukunft verkündet üble Zeiten für Männer: in ihrem Paralleluniversum seien diese, bis auf wenige Exemplare, die sich mit Frankenstein- und Affenmasken bekleidet in den Wäldern versteckt halten, von den Frauen ausgerottet worden, die diese letzten Überlebenden wiederum zur Beute amazonischer Hetzjagden machen. Ein Computer liefert einen sehr langen Monolog, in dem er den einzigen Sinn seines Lebens preisgibt: er sucht den Aufenthalt Gottes, um ihn studieren und imitieren zu können, und damit selbst zum Gott zu werden. Ein falscher Prophet namens David zieht mit einem in Kunstblut getränkten Stock rote Linien in frischen Schnee. Luigi Cozzi, überraschend mager und überraschend jung, stolpert als weiterer, offenbar mit der Stimme einer Frau sprechender Zeitreiser durchs Bild. Aus dem Off verlieren sich Frauen- und Männerstimmen in kryptischen Monologen, von denen ich nicht weiß, ob Cozzi und seine Mitautoren sie selbst ersonnen haben, oder ob sie irgendwelchen bedeutenden philosophischen Werken entstammen. Großaufnahmen von Werbeplakaten oder Comics stehen wie unzusammenhängende Streben zwischen den sowieso schon wenig homogenen Bildern. Am Ende des Films ist die Welt wie wir sie gewohnt sind untergangen, und einzig erbarmenswerte Mutationen schleppen sich durch eine trostlose Landschaft aus Eis und Frost.

Natürlich darf man an IL TUNNEL SOTTO IL MONDO nicht mit einer falschen Erwartungshaltung herantreten. Jeder einzelnen Szene sieht man das geringe Budget an, das Cozzi zur Verfügung gestanden hat. Erstaunlich finde ich es jedoch gerade deshalb, was das blutjunge Team aus den minimalen Mitteln alles herauszuholen imstande gewesen ist. Da Cozzi keine teuren Spezialeffekte verwirklichen konnte, beschränkte er sich eben darauf, die sogenannte Realität auf eine solche Weise zu verfremden, dass ihr die bedrohlichsten, verrücktesten, verstörendsten Züge abgewonnen werden. Versiert tut er das unter Zuhilfenahme aller Aspekte, aus denen ein Film sich gemeinhin zusammensetzt: angefangen von der komplex gestalteten Tonspur, die ihren Bildern abwechselnd Töne zuordnet, die ihnen zu entsprechen scheinen, nur um dann wieder mit welchen aufzuwarten, die dem Bildinhalt ausdrücklich zuwiderlaufen, über den einfach nur abenteuerlichen, waghalsigen und wagemutigen Schnitt, der so tut, als wolle er das Kino komplett neu erfinden, und sich von allem lossagen, was vorher an Montagekonventionen theoretisch und praktisch festgesetzt worden ist, bis hin zur bewundernswerten, über dem gesamten Projekt in großen Lettern angeschlagenen Gabe, aus einer Handvoll Nichts ein ganzes Königreich zu schaffen. Selbst den Umstand, dass nahezu sämtliche Dia- und Monologe aus dem Off heraus gesprochen werden, empfinde ich nicht als den limitierten Produktionsbedingungen geschuldetes Manko, sondern als weiteren Grund für den eigenwilligen Reiz dieses eigenwilligen Films.

Einige meiner liebsten Szene in IL TUNNEL SOTTO IL MONDO sind dann eben auch die minimalistischsten. Bruno steht in einer Telefonzelle, während die Handkamera ihre Runden um die Zelle dreht, mal den Verkehr filmend, mal die zufällig vorbeikommenden Passanten, dann wieder Bruno, von dem es in dem Moment völlig egal ist, mit wem er eigentlich telefoniert und weshalb. Später erzählt der Computer seine tragische Gottsuchergeschichte, wobei man minutenlang einzig und allein Großaufnahmen seiner Apparaturen wie bspw. Bildschirm und diverse Schaltknöpfe sieht, so, als habe Cozzi ihn per Montage in seine Bestandteile zerlegen wollen. Noch später verschwimmt der Film in undeutlichen Aufnahmen von verschneiten Wäldern und Parks. Es reicht die Andeutung, dass Menschheit, Welt, Zeit und Raum ihr Ende erreicht zu haben, um diese Bilder zu denen einer kosmischen Einöde zu machen, in deren Sinnlosigkeit man nicht mal mehr ersaufen kann. Meine liebste Szene jedoch ist die, in der die Figur des Bruno eingeführt wird. Die Handkamera begleitet ihn auf dem Weg zur Arbeit. Er spricht direkt in sie hinein, scheint Fragen eines für uns unhörbaren Interviewers zu beantworten, sagt, seine Frau wolle Kinder, er nicht, das sei ihm zu viel Verantwortung, und dass er seinen Job im Büro interessant finde, und dass er mit Politik nichts am Hut habe. Dabei wird sein Schritt schneller als der der Kamera, die schließlich in seinen Rücken gerät und auf diesen ihren Schatten wirft, etwa exakt auf die Stelle, wo ihn die Kugel des Scharfschützen bereits getroffen hat und noch dreimal treffen wird. In IL TUNNEL SOTTO IL MONDO ist die Kamera eine Art von Waffe und die Montage eine Art von Krieg und das Kino ein gewaltsamer Barrikadensturm, voller zärtlicher Hoffnung, voller inbrünstiger Wut.