Originaltitel: Un'ombra nell'ombra

Produktionsland: Italien 1977/1979

Regie: Pier Carpi

Darsteller: Lara Wendel, Anne Heywood, Valentina Cortese, Frank Finlaym, John Phillip Law, Marisa Mell

Einen Vorwurf muss sich der 1940 geborene und 2000 verstorbene Piero Carpi posthum sicherlich nicht gefallen lassen, nämlich den, sich in seiner schöpferischen Tätigkeit allzu sehr auf einen einzigen engmaschigen Bereich fokussiert zu haben. Seit Anfang der 60er stand Carpi bei dem italienischen Verlagshaus Mondadori unter Vertrag, verfasste Texte für Disney-Comics, von denen hierzulande zahlreiche in der Reihe LUSTIGE TASCHENBÜCHER erschienen sind, gründete Anfang der 70er eine eigene Zeitschrift mit dem verlockenden Namen HORROR, publizierte nebenbei mehrere Romane, journalistische Artikel sowie ein Werk namens LE PROFEZIE DI PAPA GIOVANNI, in dem er vorgibt, von einem anonymen Kontaktmann Aufzeichnungen über Visionen des Papstes Johannes Paul XXIII. zugespielt bekommen zu haben, die angeblich bis ins Jahr 2033 reichen. Ebenso pflegte Capri, zumindest zeitweise, Beziehungen in die Filmbranche. Bereits 1975 verfilmte Daniele Pettinari seinen Roman CAGLIOSTRO über den gleichnamigen italienischen Alchemisten und Hochstapler des achtzehnten Jahrhunderts, 1976 folgten dann mit POVERO CRISTO und 1977 mit UN’OMBRA NELL’OMBRA zwei Spielfilme, für die Capri nicht nur die Drehbücher schrieb, sondern auch auf dem Regiestuhl Platz nahm. Wenn POVERO CRISTO nichts weniger erzählt als die Passionsgeschichte Jesu in futuristischem Gewand, beschäftigt sich UN’OMBRA NELL’OMBRA, sozusagen auf der exakt entgegengesetzten Scheibe der gleichen Medaille, ausgiebig mit den Nachtscheiten der Magie, mit okkultistischen Ritualen und satanischen Besessenheitszuständen.

Dass UN’OMBRA NELL’OMBRA, obwohl bereits 1977 fertig im Kasten, erst 1979 an die Öffentlichkeit treten durfte, verwundert mich, ehrlich gesagt, nicht allzu sehr. Auch die diversen Internetgerüchte, nach denen der Film vor der endgültigen Veröffentlichung nochmal komplett neumontiert wurde, damit er wahlweise mehr oder weniger Gemeinsamkeiten mit Friedkins EXORCIST aufweisen sollte, halte ich nicht für abwegig. In der Form, in der mir der Film heute vorliegt – die US-DVD unter dem etwas einfallslosen und zudem irreführenden Titel SATAN’S WIFE -, erweckt er den Eindruck, als habe man ursprünglich einen durchaus linear verlaufenden und mehr oder minder in sich schlüssigen Okkult-Horrorstreifen im Stil von THE OMEN oder eben THE EXORCIST gedreht, das Ergebnis dann aber scheinbar wahllos oder mittels irgendwelcher fernab der menschlichen Logik operierenden Algorithmen vollkommen auseinandergenommen und neu zusammengesetzt, sodass die Szenen wild durcheinanderwürfelten, einige entscheidende Passagen unter den Tisch fielen und nicht mehr darunter hervorkamen, und dieses zweites Ergebnis letztlich höchstens dann noch irgendeinen nacherzählbaren Sinn ergibt, wenn man sich ganz besonders anstrengt, einen solchen aus den zusammenhanglos aufeinanderfolgenden Bildern krampfhaft extrahieren zu wollen.

Die in Ansätzen trotzdem noch vorhandene Geschichte liest sich in der mutmaßlich von Carpi nicht autorisierten, sondern von seinen Produzenten verantworteten Fassung wie folgt: Carlotta Rhodes‘ dreizehnjähriges Töchterchen gebärdet sich mehr und mehr wie ein gar nicht mal so kleines Teufelchen. Sie flucht, tischt Lehrerinnen und Mitschülern schreckliche Blasphemien auf, stiehlt Puppen aus Warenhäusern, wirft Puppen, die ihr ihr von der Mutter getrennt lebender Vater schenkt, über die nächste Brückenbrüstung – also eigentlich all das, was man von einem pubertierenden Teenager, der mit der Scheidung seiner Eltern, den Veränderung seines eigenen Körpers und den in ihm gärenden Rebellionen nicht klarkommt, erwarten darf. Selbst nachdem der Kinderpsychologe im Grunde nichts Aufsehenerregendes an Daria hat feststellen können, bringt das Carlotta nicht von ihrem Verdacht ab, dass da mehr hinter dem aufmüpfigen Verhalten ihres Zöglings steckt. Dies hat damit zu tun, dass Carlottas Stecken selbst nicht frei von Dreck ist: Vor vielen Jahren nämlich hat sie sich gemeinsam mit drei Freundinnen, von der eine, Elena, zufälligerweise Darias Lehrerin ist, eine andere, Raffaela, sich zurzeit als Straßenstrichprostituierte verdingt, und die dritte, Agata, innerhalb des Films ein Schattendasein führt, sodass ich kaum eine gesicherte Aussage über sie treffen kann, einem Hexenzirkel angeschlossen, was mit, lässt die Story wenigstens zwischen den Zeilen anklingen, sexuellem Verkehr zwischen den Frauen und dem höchstpersönlichen Luzifer endete. Carlottas größte Angst: Daria könne die Frucht dieser geschlechtlichen Vereinigung sein, und sich nun, nach und nach, zu einem Satan in Menschengestalt mausern. Die schlimmen Anzeichen sind jedenfalls schon da: Daria malt okkulte Symbole an Tafeln und auf Zimmerböden, verfügt offenbar über magisches Geheimwissen, und kann verschlossene Türen öffnen, indem sie einfach nur den Arm hebt und die Schlösser intensiv genug anstiert. Was nun tun? Raffaele scheint zufällig THE EXORCIST gesehen zu haben, denn ihre glorreiche Idee lautet: wieso nicht einen Priester zu Rate ziehen. Außerdem kenne sie zufällig einen, der ihr noch einen Gefallen schuldig sei. Doch gegen Darias Papa ist zumindest in Capris Paralleluniversum leider noch kein heiliges Kraut gewachsen…

Stringent mag es sich anhören, was ich oben als Inhaltsangabe zu UN’OMBRA NELL’OMBRA mit Mühe und Not zusammengezimmert habe, vor Stringenz scheut sich vorliegender Film allerdings wohl noch mehr als der Teufel sich vorm Weihwasser. Es mag sein, dass Carpis Werk von seinen Geldgebern im Nachhinein übel verstümmelt und sinnentfremdet worden ist, und es mag auch sein, dass es einem weiterhilft, wenn man Carpis 1974 veröffentlichen Roman UN’OMBRA NELL’OMBRA zu Rate zieht, um wenigstens in Grundzügen zu erahnen, was denn nun genau die Botschaft dieses ganzen Brimboriums sein soll, doch genauso kann man sich, wie ich es nun tue, einfach zurücklehnen, und den Reiz des Films genau in seiner Disparität finden, darin, dass in ihm kaum eine Idee sich logisch mit der nächsten verknüpfen lässt, dass Protagonisten einfach mal im Film auftauchen, als wollten sie oder ihre zumeist nicht unbekannten Darsteller – genannt werden sollten: Anne Heywood, Irene Papas, Marisa Mell, John Philipp Law, Valentina Cortese – kurz Hallo sagen, nur um dann genauso sang-, klang- und sinnlos wieder aus demselben zu verschwinden, oder dass die Montage kontinuierlich so wirkt, als fehlten da zum Verständnis wichtige Passagen, dafür dann aber Szenen liefert, die endlos ausgewalzt sind und für die eigentliche Handlung überhaupt keinen gesteigerten Mehrwert beitragen. Sofort wird der geneigte Freund italienischer Genrekost nun Eins und Eins zusammenzählen, und vermuten, dass UN’OMBRA NELL’OMBRA irgendwo knapp unterhalb des Horror-Olymps eines Dario Argento, Lucio Fulci, oder, wenigstens, Bruno Mattei oder Luigi Cozzi zu verorten sein dürfte. Was Carpis Film – und dafür kann man nun sicherlich nicht mehr die Produzenten haftbar machen – indes komplett abgeht, gerade wenn man ihn mit ähnlichen irrealen, unlogischen italienischen Okkult-Streifen der späten 70er wie SUSPIRIA oder L’ALTRE INFERNO vergleicht, das ist eine ästhetische und formale Gestaltung, die die Irrealität und Unlogik der Handlung nicht nur unterstützt, sondern sie bis ins Rauschhafte transzendiert. Was die besten Filme Argentos oder Fulcis auszeichnet, das ist – um noch einmal diese Binsenweisheit meinerseits aufzuwärmen -, dass sich in ihnen wunderschöne Bildkompositionen, entzückende Farben, surreale Morde, verspielte Effekte, verrückte Querverweise auf die europäische Kunst- und Kulturgeschichte zu einem Gesamtkunstwerk verbinden, dessen schiere Wucht einen gar nicht mehr fragen lässt: wieso hat Charakter X jetzt dies oder das getan?, oder: wo liegt nun genau der Sinn in genau dieser Kamerafahrt? – geschweige denn zum Atmen kommen lässt. UN’OMBRA NELL’OMBRA ist demgegenüber formal wie ästhetisch eher auf dem Niveau einer handelsüblichen TV-Produktion anzusiedeln. Die Kamera operiert konventionell, die Bilder sind konventionell, die Montage ist konventionell. Alles in allem wirkt der Film, was angesichts seiner Thematik umso erstaunlicher ist, ziemlich schmucklos, und seine Schauwerte beschränken sich, worauf wir später noch kommen werden, auf Beschau von Fleisch, das eigentlich, meinem sittlichen Empfinden nach, noch gar nicht beschaut werden sollte. Nichtsdestotrotz hat aber natürlich auch UN’OMBRA NELL’OMBRA, wenn auch fast ausschließlich auf struktureller Ebene, den einen oder anderen Moment der Fassungslosigkeit für mich zu bieten, und die möchte ich nun noch kurz aufzählen:

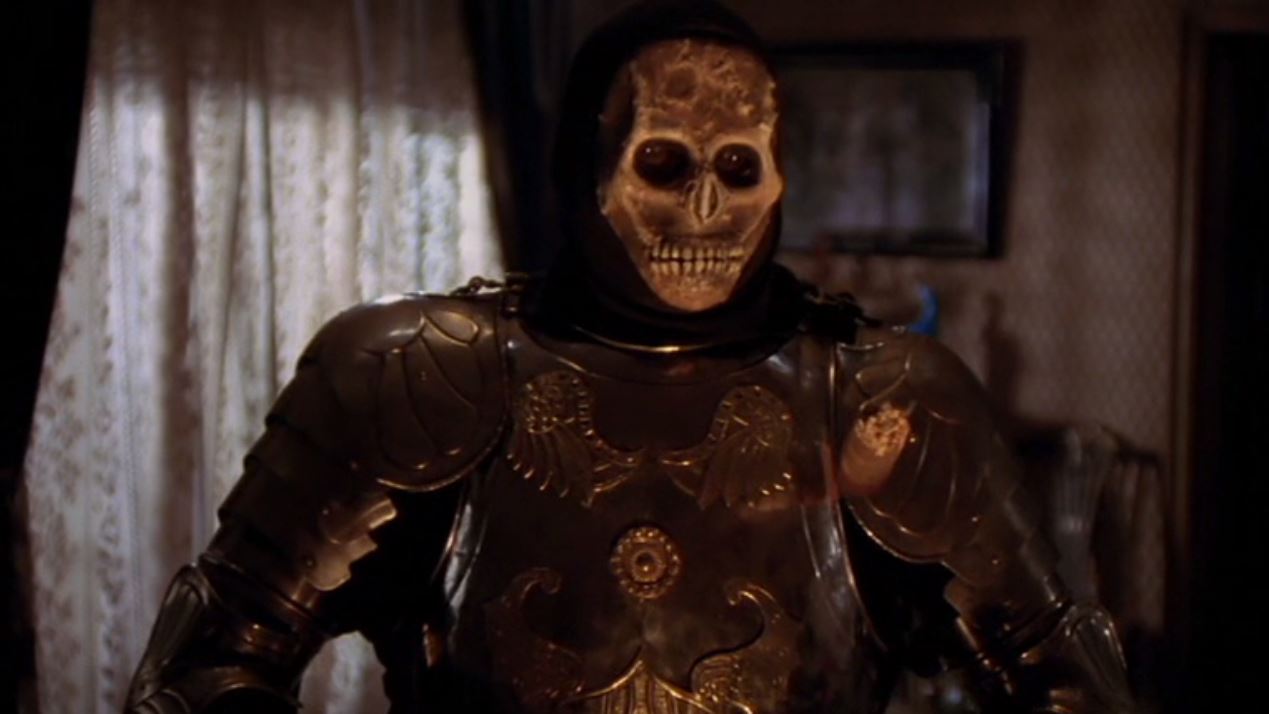

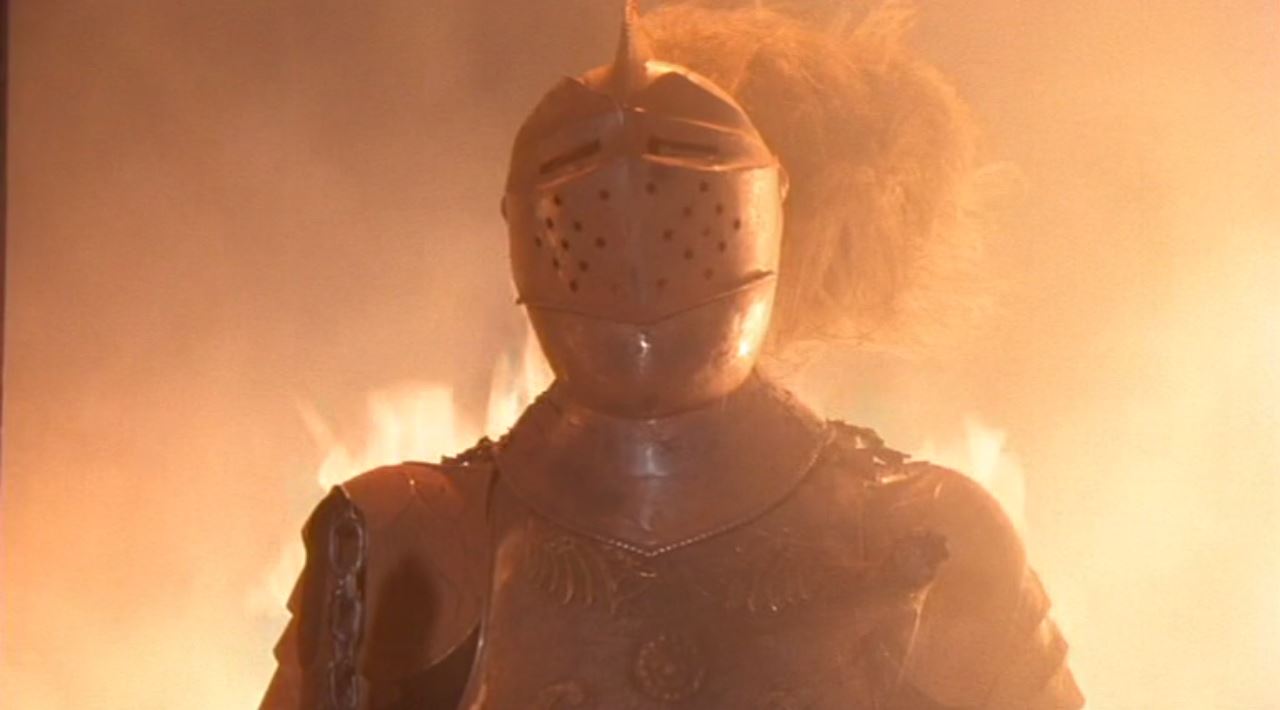

1. Das Beste an Carpis Film dürfte die Musik sein – und wenn man sich die vereinzelten Internet-Kritiken zu UN’OMBRA NELL’OMBRA durchliest, scheine ich mit dieser Meinung nicht alleinzustehen. Dieser absolut basslastige Sound, mit dem Stelvio Cirpiani, der so viele (Genre-)Filme soundtracktechnisch untermalt hat, dass man gar nicht weiß, welche man zuerst nennen sollen, die Tonspur veredelt, pendelt zwar ständig irgendwo zwischen den Scores zu PROFONDO ROSSO, SUSPIRIA und der Euro-Fassung von Romeros DAWN OF THE DEAD, wirkt aber trotzdem für meine Ohren nicht wie ein plumpes Goblin-Plagiat, sondern kann durchaus Akzente setzen, die so eigen und so vorzüglich sind, dass ich mir das Ganze durchaus als Vinyl für den heimischen Plattenspieler vorstellen könnte – ganz ohne die zugehörigen Bilder, die in ihrer bereits erwähnten Schlichtheit nicht mal ansatzweise mit dem Feuerwerk mithalten können, das auf der Tonspur abgefackelt wird. Nur ganz zu Beginn ergibt sich eine äußerst befremdliche Symbiose zwischen visuellem und akustischem Filmerleben, wenn Carpi (oder seine Produzenten?) den Film mit einer Tanzeinlage beginnen lässt, die einen durchaus auch auf einen 70er Disco-Film einstimmen könnte. Weißgewandete Junghexen sowie Jünglinge in roten Ganzkörperkostümen ballettieren um einen Brunnen herum, danach imitieren zwei von ihnen einen Geschlechtsakt, wobei der Junge sein Höschen anbehalten darf, der weibliche Part sich jedoch von sämtlicher Garderobe freimachen muss, bis Lufizer erscheint und grimmig in die Kamera blickt. Das Ganze ist dabei derart offensiv als Inszenierung markiert – die Tänzer bewegen sich stets zur Kameralinse hin, die gesamte Szenerie mit dem Brunnen ist die einer klassischen Bühnensituation, die Musik fegt die letzten Reste Realismus aus den Bildern -, dass man dieser knapp dreiminütigen Eröffnung schon fast das Metaebenen-Schild umhängen oder vermuten könnte, sie sei ironisch gemeint und lasse nun eher eine Genre-Parodie folgen als einen ernstgemeinten Horrorschocker. Aber nein: möglicherweise hatte einfach nur die lokale Tanzgruppe Zeit und Lust, sich mit in den Film einzubringen, denn im Folgenden wird auf dieses Ensemble kein bisschen mehr eingegangen werden.

2. Lara Wendel spielt das Teufelstöchterchen Daria in einer Weise, die sämtlichen übrigen, teilweise etablierten Darstellern die Schau stiehlt. Das kommt besonders schön in einer Szene relativ am Anfang zum Ausdruck, wenn sie die Fackel ihrer Rebellion bis ins Schulklassenzimmer trägt. Dort wird einer ihrer Mitschüler gerade von Lehrerin Elena, die zugleich, wie gesagt, Busenfreundin von Darias Mutter ist, zur mittelalterlichen Geschichte Europas ausgefragt. Brav antwortet der Knabe, was er aus dem Schulbuch auswendiggelernt hat: Karl der Große war König Frankreichs und Freund der Kirche. Er führte Krieg gegen Ketzer und Häretiker. Deshalb ließ ihn der Papst zum Dank zum Kaiser krönen. Dagegen hat Daria indes mehr als einen Einwand: Wie eine Schlange, mit funkelndem Blick, baut sich Lara Wendel vor ihrer Lehrerin auf und korrigiert die Worte ihres Klassenkameraden: Nein, Karl sei ein Magier gewesen, der die Weltherrschaft angestrebt und den Papst lediglich zu seinen Zwecken missbraucht habe. Mordend sei er mit seinen skrupellosen Gefolgsleuten durch die Lande gezogen, stets begleitet von einem Rabenheer. Einmal abgesehen davon, dass Frau Wendels Schauspiel in dieser Szene recht überzeugend daherkommt – ich nehme ihr den trotzigen, rotzigen Teenager problemlos ab -, haben die Inhalte, die sie ihrer Lehrerin um die Ohren schlägt, mich nicht wenig amüsiert. Karl der Große wurde seit seinem Tod wohl schon von allen erdenklichen politischen und ideologischen Gruppierungen vereinnahmt und instrumentalisiert. Ihm wurde sogar schon mehr als einmal die Existenz abgesprochen, und er, man lese nach bei Heribert Illig, zum Karl dem Fiktiven erklärt. Doch dass es sich bei ihm um einen Sohn des Teufels, einen gefährlichen Hexer, ein wahres Raubtier gehandelt haben soll, dazu hätte ich gerne einmal von Herrn Carpi gewusst, welche geflüsterten Prophezeiungen ihn nun wieder zu dieser Annahme geführt haben.

3. Dass Lara Wendel UN’OMBRA NELL’OMBRA dominiert, hat noch einen anderen Grund: Neben ihr und Anne Heywood, die ihre Mutter Carlotta zum Besten gibt, sind alle restlichen Figuren bloßes Beiwerk, über dessen Rele-vanz man lange nachdenken könnte. In Carpis Film herrscht ein Kommen und Gehen wie auf einer unverbindlichen Party, ohne dass man genau weiß, wer denn das nun ist, der neben einem am Tisch mit dem Frei-Sekt steht. Wie erwähnt verbrät der Film damit einige durchaus namhafte Schauspieler ohne ihre Anwesenheit wirklich nutzen zu wollen oder zu können. Nehmen wir zum Beispiel Irene Papas. Sie soll eine ehemalige Freundin Carlottas und Elenas sein, einstiges Mitglied des Hexenzirkels, und nunmehr Straßenhure. Warum genau sie diesem Beruf nachgeht, erfahren wir nicht, dafür aber, dass keiner ihrer Freier wirklich glücklich mit ihr wird. In einer der unfreiwillig komischsten Sequenzen des Films sehen wir sie beim Beischlaf mit einem Kunden. Plötzlich taucht Satan aus dem Nichts am Liebeslager auf und erschrickt Raffaelas Gefährten so sehr, dass dem sofort sämtliche Lust vergeht. Natürlich wird dieser Plotpunkt, der ja impliziert, dass alle die Frauen, die damals mit dem Teufel buhlten, nun von jenem jedwede weiteren Koitus versagt bekommen, weil er ihre jeweiligen Bettpartner zu Tode erschrickt, genauso wenig weiterverfolgt wie die Frage, wie denn Raffaela als Hure ein Einkommen haben soll, wo ihr doch die Hölle stets einen Strich durch die Rechnung macht. Noch spärlicher sind die Besuche, die Marissa Mell als Agata dem Film abstattet. Auch sie hing vor vielen Jahren mit Carlotta, Elena und Raffaela in der magischen Gemeinschaft herum, und auch sie weist eine Charakterzeichnung auf, die vergleichbar ist mit einem Strich Bleistift auf weißem Papier. Ihre einzige nennenswerte Szene besteht in einem verwirrenden – doch was ist an diesem Film nicht verwirrend? – Blickduell mit Daria. Agata, die das Mädchen offenbar zur Raison bringen möchte, indem sie es mit einer Art Stilett attackiert, hat die Rechnung ohne den gehörnten Papa gemacht, der Daria im letzten Moment eine Puppe in die Höhe heben lässt, die die Waffe von ihr abhält. Parallel dazu wird aber nun Carlotta von stechenden Schmerzen in der Brust zu Boden gestreckt. Voodoo? Möglicherweise. UN’OMBRA NELL’OMBRA lässt die Szene, wie viele andere, einfach ohne Kontext stehen, und die Figur der Agata danach aus dem Film verschwinden, als sei sie nie in ihm gewesen. Nicht mal Carlotta, die unsere eigentliche Identifikationsfigur sein sollte, verfügt über einen Hauch von psychologischer Glaubwürdigkeit. Ganz entsetzt zeigt sie sich, als sie begreift, welche diabolischen Mächte in ihrer Tochter gären. Doch: wieso hat sie sich denn überhaupt erst einmal mit diesen Mächten eingelassen und ein Kind mit ihnen gezeugt? Weder bei ihr noch bei Raffaela, Elena oder Agata kann jedenfalls die Rede davon sein, dass das Frauen wären, die in irgendeiner Form irgendwelche Affinitäten zum Satanischen bekunden würden.

4. Gedankenlos in den Film hineingeworfen und dann hilflos in ihm belassen wirkt nicht zuletzt auch der Priester, den Raffaela von irgendwoher kennt und den sie solange bequatscht bis er sich dazu bereiterklärt, einen Exorzismus an Daria zu vollführen. Höchstens zehn Minuten, eher weniger, dauert die gesamte Episode, in der UN’OMBRA NELL’OMBRA sozusagen THE EXORCIST im Schnelldurchlauf und durch seine eigene, reichlich mit schrägen Flecken verunreinigte Brille betrachtet abspult. Freilich, der Priester steht kurz vorm Austritt aus der Amtskirche, hadert mit Gott und sich, ziert sich zunächst, sich auf den Exorzismus einzulassen, zumal unsere Heldinnen darauf bestehen, ihm als Assistenten zur Seite zu stehen. Daria übrigens, die wir zuvor als bereits derart mit Zauberkräften erfüllt kennengelernt haben, dass ihre Mutter und deren Freundinnen kaum wagten, die Hand gegen sie zu erheben, liegt während des Exorzismus brav, höchstens mal mit einem satanischen Lächeln in den Mundwinkeln, auf einer Bank, und lässt alles, was der Priester an Beschwörungen aufbietet, über sich ergehen. Vielleicht weil sie ahnt, dass dessen Hokuspokus zu nichts führen wird, denn genau das ist dann die Quintessenz dieses exorzistischen Intermezzos: Irgendwann verlässt der Priester Carlottas Haus und Carpis Film, um nie wieder in ihm aufzukreuzen – wir erfahren nicht mal: hat er denn nach dieser ereignisreichen Nacht tatsächlich ernstgemacht und die Soutane ausgezogen? -, und danach läuft der weiter, als sei nichts geschehen, sprich: des Priesters Anwesenheit hat exakt rein gar keine Auswirkungen auf Darias Verhalten und damit auf den weiteren Verlauf der Handlung. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, die gesamte Exorzisten-Chose sei nachträglich in den Film hineingeschmuggelt worden, um ihn wenigstens mit einem Hauch von kommerzieller Verwertbarkeit zu umgeben, doch andererseits: von welcher Plot-Idee, von welcher Figur, von welcher Szene kann man in vorliegendem Fall schon behaupten, dass sie ganz stimmig an genau der Stelle wirkt, wo sie sitzt?

5. Ein weiteres Beispiel gefällig? Daria hat einen Klassenkameraden, Martin, der im Film dreimal auftaucht: zweimal in Person, einmal wird nur ausführlich von ihm gesprochen. Er ist der typische Nerd mit der Brille, und auffällig interessiert an Daria, nachdem die in ihrer Rede zu Ehren Karl des Großen ihre Lehrerin dazu gebracht hat, kreischend das Klassenzimmer zu verlassen. Eines Tages nimmt sie ihn mit nach Hause – zum Hausaufgabenmachen, wie es heißt. In Wirklichkeit hält Daria ihm erstmal eine ihrer typischen Predigten. Nachdem sie sich darüber geklagt hat, dass Menschen überhaupt Nahrung zu sich nehmen, sie finde Essen einfach nur ekelig, und während der Film einige reichlich billige Effekte eingeflochten hat, die abwechselnd suggerieren, Martin oder Daria würden sich in Luft auflösen, fragt sie den Bub unverblümt: willst Du mich küssen? Er sagt nicht Nein, doch statt ihren Lippen versengt ihn ihre rechte Hand, die sie ihm gegen den Brustkorb drückt. Rauch steigt auf. Martin schreit. Seine Haut ist völlig verbrannt. Das hat erstmal keine Konsequenzen, und für lange Zeit nimmt der Film diesen Seitenplot nicht mehr auf. Dann, gegen Ende, sind wir zurück im Klassenraum, wo Elena ausgerechnet Daria fragt, wieso Martin seit Tagen nicht in der Schule aufgetaucht sei. Sie erwidert: Martin, der ist tot. Ein langes Wortgefecht folgt, in dem Elena Daria der Lüge bezichtigt, und die ihren Standpunkt verteidigt. Schließlich schalten sich die Mitschüler ein: Martin könne nicht tot sein, denn sie haben ihn doch gestern auf der Straße gesehen. Nun eskaliert die Situation völlig, und Daria zeichnet irgendein heftig okkultes Symbol an die Tafel, vor dem Elena so viel Angst hat, dass sie davonläuft und sich von einem Balkon in den Tod stürzt. Daria und die übrigen Kinder stehen oben und betrachten neugierig den Lehrerinnenleichnam. Muss ich das noch irgendwie kommentieren? Ach ja, was nun mit dem armen Martin passiert ist, darüber verrät uns UN’OMBRA NELL’OMBRA exakt rein gar nichts.

6. Eine Sache, die ich zum Schluss aber unbedingt kommentieren möchte, das sind drei Szenen, in denen vorliegender Film sich einer der wenigen Untugenden des Exploitation-Kinos der 70er befleißigt, nämlich seine minderjährige Darstellerin – Lara Wendel ist ungefähr so alt wie die Figur, die sie verkörpert – splitterfasernackt vorzuführen. Bei einer Duschszene zu Beginn sieht man sie zwar noch die meiste Zeit von hinten, und bei dem Exorzismus gibt es ebenfalls keine Großaufnahmen von Körperpartien, die Anstoß oder etwas anderes erregen könnten, doch das Finale von UN’OMBRA NELL’OMBRA lässt sogar jemanden wie mich, der Pier Giuseppe Murgias MALADOLESCENZA zweieinhalbmal gesehen hat, noch ungläubig zusammenzucken. Nach etwa achtzig Minuten Spielzeit hat Carlotta sich endlich dazu durchgerungen, ihr Töchterchen mit den gleichen magischen Waffen zu schlagen. Hierfür bemalt sie sich das Gesicht bunt, zieht sich komplett nackt aus und veranstaltet den üblichen Hexenzauber. Das lässt Daria sich nicht gefallen, streift sich ebenfalls die Kleider vom Leib, und ein wahrer Katzenkampf entbrennt zwischen Anne Heywood, siebenundvierzig, und Lara Wendel, dreizehn, aus dem die Mutter als Verliererin hervorgeht und die Tochter als, mutmaße ich, feuchter Traum so manches Pädophilen. Das ist indes nur der letzte Tropfen eines Films so derart voller Ungereimtheiten, Unnötigkeiten, Unsinnigkeiten, dass es das Fass schon lange nicht mehr zum Überlaufen bringen kann. Am Ende macht sich Daria auf zum Petersdom, um nunmehr dem Papst den Krieg zu erklären. Dass UN’OMBRA NELL’OMBRA uns das nicht auch noch zeigt, mag man als Fluch und Segen zugleich betrachten.