Prolog

Anfang der 70er hat der italienische Regisseur Sergio Martino, der zuvor, wenn überhaupt, einzig durch drittklassige Mondo-Filme wie AMERICA COSÌ NUDA, COSÌ VIOLENTA (1970) und einen unterhaltsamen, aber nicht wirklich nachhaltigen Western namens ARIZONA SI SCATENO…E LI FECE FUORI TUTTI (1970) aufgefallen war, eine Reihe von insgesamt fünf Gialli gedreht, die heute zurecht zu den großen Klassikern und Meilensteinen des Genres gezählt werden dürfen. LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH von 1971 ist sein Genre-Debut, produziert von seinem Bruder Luciano, in den Hauptrollen mit seiner Schwägerin, Edwige Fenech, sowie Ivan Rassimov, George Hilton, Alberto de Mendoza und Conchita Airoldi besetzt, allesamt Namen und Nasen, die einem in Martinos Gelber Periode regelmäßig wiederbegegnen werden. Das Drehbuch stammt, unter Zusammenarbeit mit Vittorio Caronia und Eduardo Manzanos Brochero, von Ernesto Gastaldi. Gedreht wurde die italienisch-spanische Co-Produktion in Wien und in Katalonien. Im Folgenden sollen die ersten beiden Minuten von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH, quasi sein Vorspann, in fünf Schritten einer kritischen Analyse unterzogen werden.

1. Selbstreferenz am Straßenstrich

LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH beginnt mit einer selbstreferentiellen Szene par excellene. Wir befinden uns im Innern eines Autos, das von seinem Fahrer in gemächlichem Tempo an einem Straßenstrich entlanggesteuert wird. Starr schaut die Kamera in der ersten Szene vom Rücksitz aus zwischen den beiden vorderen Sitzen durch die Windschutzscheibe und die fast von völliger Dunkelheit verschluckte und wenigen künstlichen Lichtern erhellte Fahrbahn entlang. Links im Bild erahnen wir die Silhouette des Fahrers, rechts sind die Prostituierten zu sehen, die sich den, für uns unsichtbaren, Blicken des schattenhaften Mannes präsentieren. Während die Namen des Produzenten und der Hauptdarsteller auf der Leinwand erscheinen, ertönt von der Tonspur ein Klangbrei, aus dem man die leicht jazzige, von Nora Orlandi komponierte Titelmelodie des Films bloß dumpf heraushören kann. Zum gleichen Zeitpunkt, als der Films uns seinen Titel nennt, hat unser gesichts- und namenloser Fahrer eine Entscheidung getroffen. Er drosselt die Geschwindigkeit, hält bei einer jungen Blondie. Parallel dazu verschwistert sich die Kamera mit seinem Blick, schwenkt sacht nach rechts, um die Dame, soweit das bei dem vorherrschenden Zwielicht möglich ist, näher in Augenschein zu nehmen.

Bis hierhin ist die Kamera einem faszinierenden Paradoxon ausgesetzt gewesen. Einerseits unbeweglich, nämlich ohne Eigeninitiative dem Killer über die Schulter linsend, bewegt sie sich doch, nämlich dadurch, dass der Ort, an dem sie sich befindet, nicht stillsteht. Die Kamera kann man somit von Anfang an eindeutig als Komplizin des Frauenschlächters entlarven, denn immerhin hält sie sich nicht nur in seinem Fahrzeug auf, sondern hat zudem ihre Mobilität an ihn abgetreten: der Killer hinterm Lenkrad bestimmt, worauf der Blick der Kamera fällt, indem er es ist, der ihre Fahrten steuert und nicht umgekehrt ihre Fahrten ihm diktieren, wo er langzufahren hat. Ebenso fällt es leicht, die langsam an dem Auto vorbeiziehenden Prostituierten als offenkundigen Versuch zu begreifen, den Betrachter des Films auf sich selbst zurückzuwerfen. Der Straßenstrich wirkt wie ein eigenständiger Sexfilm, eine Porno-Revue, die außerhalb des hermetisch abgeriegelten Fahrzeugraums abläuft, während wir uns, gemeinsam mit Kamera und Killer, in dessen Innern aufhalten, und durch die Scheiben wie durch Leinwände auf die symmetrische Reihe an kurzen Röcken, wogenden Busen und verführerisch geschürzten Oberlippen schauen.

Dabei ist diese Metapher sicherlich keine, die Martino erfunden hätte, sie begleitet das Kino vielmehr seit dem Anfang seiner Geschichte. Wie eine Legende ist die Aufführung eines der ersten Filme überhaupt, L’ARRIVÉE D’UN TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT der Gebrüder Lumiére, später ausgeschmückt worden. Das Publikum, das diesen knapp einminütigen Film, der im Grunde lediglich zeigt wie ein Zug in den titelgebenden Bahnhof der südfranzösischen Hafenstadt La Ciotat einfährt, seine Passagiere ihm entsteigen und mitsamt ihres Gepäcks aus dem Bild laufen, am 6. Januar 1895 in einem Pariser Café gesehen hat, soll zu großen Teilen panisch davongelaufen sein, im Glauben, der Zug würde gleich die Leinwand durchstoßen und sie unaufhaltsam überrollen. Aber auch sonst erscheint mir die Verbindung zwischen Kino und Fahrzeugen - sei es nun ein Zug, ein Auto oder ein Flugzeug - ziemlich sinnfällig. Bei jeder Reise mit einem solchen Vehikel ist man selbst an einem Platz fixiert, so wie auf einem Kinosessel, während vor einem Bilder vorbeiziehen, auf die man keinen Einfluss hat, denen man ausgeliefert ist. Selbst die äußere Gestalt von Leinwand und Zugabteilfenster oder Windschutzscheibe weist frappierende Ähnlichkeiten auf. Natürlich greift der Vergleich nur bis zu einem gewissen Punkt. Sobald es im Zug dunkel zu werden droht wie in einem Kinosaal, gehen die Lichter an und man sieht in der Scheibe keine schönen oder hässlichen Landschaften mehr, sondern sein eigenes schönes oder hässliches Gesicht. Auch sind diese Landschaften in keiner Weise einer ihnen immanenten Narration unterworfen. Wenn schon, muss man sich selbst eine Geschichte zu ihnen ausdenken. Wo man in einem Kinosaal passiv die genialen oder grottigen Geistesblitze der Filmschaffenden zu ertragen hat, hat man in einem Zug oder Auto oder Flugzeug die wesentlich aktivere Rolle, sich selbst seine Gedanken zu dem zu machen, was einem ins Blickfeld gerät.

Indem LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH gleich zu Beginn, in seiner ersten halben Minute, all diese Diskurse aufgreift, die, wie gezeigt, innerhalb der Filmgeschichte so weit wie möglich, nämlich bis zu ihrem Anbeginn, zurückreichen, markiert er sich selbst von vornherein als inszeniertes Spektakel und weist jegliche Möglichkeit von sich, eine rein mimetische Abbildung der Realität zu sein. Dass er ein Spielfilm ist, ein Kunstprodukt, darauf verweist er unmissverständlich und mit Nachdruck. Wenn dann die Kamera sich zu regen beginnt, ändert das nichts mehr daran, dass wir sie längst als eins zu eins gekoppelt mit dem verbrecherischen Treiben des Wiener Killers identifiziert haben. Selbst wenn es im weiteren Verlauf des Films nicht allzu oft mehr, wie jetzt, der Fall sein sollte, dass Kamerablick und Killerblick nahezu kongruent sind, dürfen wir nicht darauf hoffen, von der Kamera irgendetwas gezeigt zu bekommen, das etwas anderes ist als ein weiteres Mosaiksteinchen zum Bau eines großangelegten Theaters der Illusionen. Indem LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH all seine Karten gleich unverblümt und offen auf den Tisch legt, fängt, da wir nun wissen, dass wir in den folgenden neunzig Minuten nichts und niemandem vertrauen sollten, sofort ein großes Rätsel an zu wachsen.

2. Prostitution und Abstraktion

2. Prostitution und Abstraktion

Das Aufeinandertreffen von Täter und Opfer ist gefilmt wie eine klassische Dialogszene. Die Prostituierte beugt sich über die heruntergekurbelte Scheibe ins Wageninnere hinein, den Kopf haltend wie jemand, der eine sondierende Frage stellt. Zum ersten Mal erfolgt nun ein Schnitt: wir sehen links im Bild das undeutliche Seitenprofil des Killers, so, als würde er der Fragenden eine Antwort erteilen. Einen weiteren Schnitt später steigt die Prostituierte auf den Beifahrersitz. Von vorne wird das Fahrzeug in einer kurzen Einstellung gezeigt, dann von hinten, beim Wegfahren, während die nicht auserwählten Strichmädchen weiter am Bordstein flanieren. Die bereits erwähnte, unterschwellig in ein sonisches Chaos eingepackte Musik spielt unablässig.

Auffällig ist das Fehlen jeglicher verbaler Kommunikation zwischen dem Mörder und seinem späteren Opfer. Gerade bei einer Zusammenkunft an einem Straßenstrich sollte man doch erwarten, dass eine ihre Dienste anbietende Dame von demjenigen, dem sie ihre Dienste anbietet, zumindest ein paar Basisinformationen verlangen würde, beispielweise, was er mit ihr anstellen möchte, wie lange er dieses vorhat, wo er mit ihr überhaupt hinfährt. Dass der Täter, der ja, wie wir wissen, nichts im Sinne hat, außer das arme Mädchen vom Leben in den Tod zu befördern, nichts über ihren Preistarif und ihre Spezialitäten in Erfahrung bringen möchte, erscheint zwar logisch, doch macht er sich bei seinem Opfer nicht dadurch verdächtig, dass er überhaupt nicht danach gefragt, wie ihre Dienstleistung später denn entlohnt werden soll? Noch irritierender wird die Szene dadurch, dass sie ja eben, wie gesagt, durchaus dem stereotypen Schuss-Gegenschuss-Schema entspricht, das die Kinokonvention generell für Zwiegespräch vorsieht. Der erste, abrupte Schnitt, mit dem wir von dem Gesicht der Prostituierten zu dem des Killers geworfen werden, unterstreicht, meiner Meinung nach, die Abstinenz jedweden gesprochenen Wortes nur noch.

Allerdings scheint mir pure Absicht darin zu liegen, dass die Verständigung zwischen den beiden einzig und allein über Blicke funktioniert. Weder der Wiener Killer noch sein Wiener Opfer sind ausgefeilte Charaktere, mit denen wir in irgendeiner Weise mitfühlen würden. Sie besitzen keine Namen, keine Geschichte, keine Psychologie, sind im Grunde austauschbar, und, aufgrund der in der Anfangsszene von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH dominierenden Schattenwelt, zudem kaum sichtbar. Dass wir den Killer nicht sehen, ist freilich dem Genre geschuldet. Seine Identität dürfen wir noch nicht kennen, um der Spannung nicht in den Karren zu fahren. Sein Opfer ist jedoch nicht weniger identitätslos. Sie ist eine von vielen – das hohe Angebot an Prostituierten hat der Film uns ja zuvor anschaulich vor Augen geführt. Sie hat keine besonderen Attribute, kein Detail sticht an ihr hervor, wir wissen eigentlich nur, dass sie raucht und ihren Körper verkauft, und das wohl, da sie es an einem Straßenstrich tut, wohl nicht unbedingt aus Freude daran, sondern aus einer Notwendigkeit heraus. Das extreme, superbe Chiaroscuro tut das seinige dazu, die beiden Figuren an den Rande der Abstraktion zu bringen, dorthin, wo sie zu bloßen Hüllen werden, zu Kleiderständern, denen man Schildern mit den Aufschriften Opfer und Killer umgehängt hat, Marionetten ohne Stimmen, die von dem Film willenlos in einem Schema bewegt werden, das den Tod der einen und die Befriedigung der anderen zur Folge hat.

In gewisser Weise kann man dieses abstrakte Verständnis von Charakteren, die oftmals jenseits der menschlichen Logik agieren und deren Psychologie sich ebenso oft allein darauf beschränkt, auf bestimmte Situationen zu reagieren, als dem Giallo-Genre grundlegend eingeschrieben erachten. Wie der weitere Verlauf von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH unter Beweis stellen wird, verfügt keine der Figuren über ein komplexes Innenleben, das irgendwie zu der uns bekannten Realität in Bezug stehen würde. Signora Wardh ist ein hilf- und wehrloses Frauenzimmer, den Becircungs- und Mordversuchen der Männer um sie herum ausgeliefert wie ein Hundewelpe. Diese Männer wiederum, ihr Ex-Mann Jean, ihr jetziger Mann Neil, ihr Liebhaber George, sind festgelegt auf bestimmte Charaktereigenschaften, die ihnen von Filmbeginn an wie ein Schildchen umgeknüpft werden: der eine der misantrophe Sadist, der andere der geschäftstüchtige, eher kalte Gatte, der dritte der leidenschaftliche Macho-Lover. Dass diese Schildchen mit diesen plakativen, klischeetriefenden Attributen indes kein Makel eines hinkenden Drehbuchs sind, zeigt das Finale, wenn all diese Männer ihre wahren Gesichter entblößen und wir begreifen, dass der Film uns über eineinhalb Stunden weg von einer Glatteisscholle zur nächsten gelotst hat. Das ändert indes nichts an der offenbar gewollten Flachheit einer Figur wie Julies bester Freundin, der Millionenerbin Carol, die es im wunderschönen Schönbrunnpark erwischt, und die keine weiterführenden Interessen als Geldausgeben, Männer aufreißen und unangebrachtes Sprücheklopfen zu haben scheint. In wenigen Gialli, so meine These, treffen wir auf Personen aus Fleisch und Blut. Es ist eine Kunstwelt, die vor uns aufgebaut wird, nicht das vermeintlich naturalistische Einfahren des La-Ciotat-Zuges wie es ihn die Lumiére-Brüder, gemeinhin als die Väter des filmischen Realismus geltend, bebildert haben, sondern, um nach Vorläufern in der Frühgeschichte des Kinos zu tasten, eher ein tiefes Eintauchen in die vernunftlosen, phan-tasieüberladenen Zaubermärchen eines Georges Méliès. Der erste Mord bringt diese Tendenz so sehr auf den Punkt wie man sie nur auf den Punkt bringen kann: Killer und Prostituierte sind reine Staffage, konventionelle Formen, die sich auf konventionelle Weise aufeinander zubewegen, abstrakt, losgelöst von jedem narrativen Kor-sett. Wenn es so etwas geben sollte, dann ist der erste Mord in LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH so etwas wie die Urszene des Giallos. Wollen wir hoffen, dass sie kein Kind durch ein Schlüsselloch beobachtet hat.

3. Der Penis mit der scharfen Spitze

3. Der Penis mit der scharfen Spitze

Ja, wollen wir das wirklich hoffen, denn was nun folgt, ist nicht für Kinderaugen gedacht. Der Killer fährt, nunmehr mit erhöhtem Tempo, scheinbar in noch abgelegeneres Terrain – genau erkennen wir es wegen der dichten Nacht freilich nicht. Aus weiter Ferne sehen wir wie die Prostituierte ihre aufgerauchte Zigarette aus dem Beifahrerfenster wirft. Das Bild ist bedeckt von undurchdringlicher Dunkelheit, einzig das Quadrat der Scheibe ist deutlich auszumachen, und in ihm der Kopf des Mädchens, dem die letzte Rauchwolke aus Mund und Nase strömt. Sie wendet sich ihrem Kunden zu, noch immer, der Logik von Martinos Meta-Kommentierung gehorchend, ohne ein Wort zu sagen. Unausgesprochener Konsens zwischen ihr und ihrem Freier ist, dass sie sich die Bluse öffnet. Die Kamera ist jetzt wieder an ihrer vorherigen Stelle, als stiller Voyeur auf der Rückbank. Ebenso vertraut ist uns das Schuss-Gegenschuss-Muster, das erneut angewendet wird, um eine Kommunikation zwischen den Figuren deutlich zu machen, die auf rein visueller Ebene abläuft. Das Seitenprofil des Killers trägt, soweit wir das erkennen können, ein Pokerface. Er betrachtet, was sein Opfer freilegt: zwei Paar nackte Brüste, von denen sie im wahrsten Sinne des Wortes geschäftsmäßig den Kleidungsstoff beiseite streift. Was indes neu ist: die Tonspur lässt nicht mehr ihr vorheriges Klangchaos hören, sondern ist, nach Momenten der erwartungsvollen Stille, zu einem zunächst recht leisen, dann immer weiter anschwellenden, schließlich ohrenbetäubendem Lärmen gewechselt, über das sich für uns bis dahin nur eines sagen lässt: die Quelle der Dissonanzen liegt eindeutig nicht in den Bildern vor unseren Augen, und somit nicht im Innern des Mördervehikels, sondern dringt von draußen, aus dem Off, zu uns her.

Als die Prostituierte sich zur Seite wendet – wohl, um sich die Bluse vom rechten Arm zu zupfen -, nutzt ihr Kunde die Gelegenheit, sich nun selbst zu entkleiden. Statt eines Penis legen seine schwarzbehandschuhten Finger jedoch ein Messer frei, dessen Klinge für Sekundenbruchteile funkelt, als würde es sich freuen, endlich aus den Weiten seines Mantels befreit worden zu sein und nun endlich zur Tat schreiten können. Der nun folgende Mord ist schnell, hektisch geschnitten, und beherzigt sämtliche Ratschläge, die Hitchcock in der berühmt-berüchtigten PSYCHO-Duschszene seinen Regiekollegen exemplarisch mit auf den Weg gegeben hat und denen in modernen Genrefilmen leider weniger und weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Sterben unseres Strichmädchens ist im eigentlichen Sinne nicht graphisch – das ihren Brustkorb sprenkelnde und in Fontänen gegen die Innenscheiben der Fenster schießende Blut lässt allein aufgrund seiner übertrieben roten Farbe keinen Zweifel daran, dass es überallher stammt, nur nicht aus den Adern eines menschlichen Schlachtopfers -, indes aber derart kunstvoll aus vielen kurzen und kürzesten Einstellungen zusammenmontiert, dass ihm eine Härte innewohnt, die nicht die Bilder per se liefern, sondern ihr Zusammenschluss im Kopf des Rezipienten. Wir sehen den Killer mit grimmigem Gesicht und erhobenem Arm, dann eine Nahaufnahme des nackten Frauenkörpers, anschließend Blut, das gegen das Plexiglas spritzt, und, einmal mehr, ist die Illusion zu perfekt, als dass man nicht von ihr überwältigt werden würde.

Nicht weniger perfekt versteht es Martino, in dieser vergleichsweise flüchtigen, überhaupt nicht ausgewalzten Mordsequenz aus einem Minimum an Mitteln ein Maximum an Effekten zu zielen. Beschränkt wird sich auf das Wesentliche: eine schreiende Frau, ein wütender Mann, ein, zwei Blutspringquellen, ästhetisiert durch die alles einrahmende Nacht. Den Anfangsmord von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH als einen auf absoluten Minimalismus reduzierten prototypischen Giallo-Mord zu bezeichnen, verfängt schon deshalb, weil Martino die wichtigsten Genre-Ingredienzien sozusagen beispielhaft vorführt. Da haben wir die obligatorischen schwarzen Handschuhe, da haben wir die Mordwaffe, die einem Phallus gleicht und statt eines Phallus gezückt wird, da haben wir die unterwürfige Frau, die über sich ergehen lassen muss, was dieser Phallus mit ihr anstellt. Auch in den kommenden eineinhalb Stunden wird LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH fast ausschließlich weibliche Opfer anführen, die unter männlichen Aggressionen ihr Leben lassen müssen – sei es nun splitterfasernackt in einer wiederum erneut überdeutlich an PSYCHO erinnernden Dusche oder bekleidet, aber als gehetzte Jagdbeute vorm Palmenhaus von Schönbrunn, von Signora Julie Wardh ganz zu schweigen, die, könnte man argumentieren, das exakte Kehrbild einer selbstbestimmten, emanzipierten Frau abgibt, so sehr wie sie von den Männern abhängig ist, die ihr Leben und ihre Sexualität diktieren (selbst im Finale, als man meinen könnte, Julie sei als vermeintlich von den Toten Auferstandene jetzt endlich, ihrer intriganten verflossenen und gegenwärtigen Liebhaber ledig, selbstbewusste Siegerin, wartet schon die starke Schulter des nächsten Herrn, ein offenbar einem Groschenroman entstiegener Landarzt mit himmelblauen Augen, darauf, dass sie ihr schwaches Köpfchen gegen sie bettet.) Die einzige wirklich starke Frauenrolle in LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH verdankt ihre Stärke bezeichnenderweise einem Zufall. Es ist eine Stewardess, die, von einem anstrengenden Übermeeresflug heimgekehrt, beim nächtlichen Telefonat mit ihrem Freund plötzlich den Killer von Wien vor sich stehen sieht, sich aber nicht von ihm abstechen lässt, sondern stattdessen ihn mit einem ihr zufälligerweise in die Finger geratenden Messer niedersticht. Der Prostituiertenmord destilliert unter diesem Gesichtspunkt somit die dem Giallo-Genre eigenen laienpsychologischen, geschlechterspezifischen und gewaltästhetisierenden Motive in einer Reinheit, dass die Vermutung nur naheliegt, Martino habe seinem allerersten Giallo einen weiteren Giallo, quasi die Stenographiefassung des Folgenden, voranstellen wollen – mit all dem, was dazugehört.

Aber was hat es nun eigentlich mit dem infernalischen Off-Dröhnen auf sich, das die Tonspur und unsere Ohren zermartert?

4. Dr. Freud über Tod und Krieg

4. Dr. Freud über Tod und Krieg

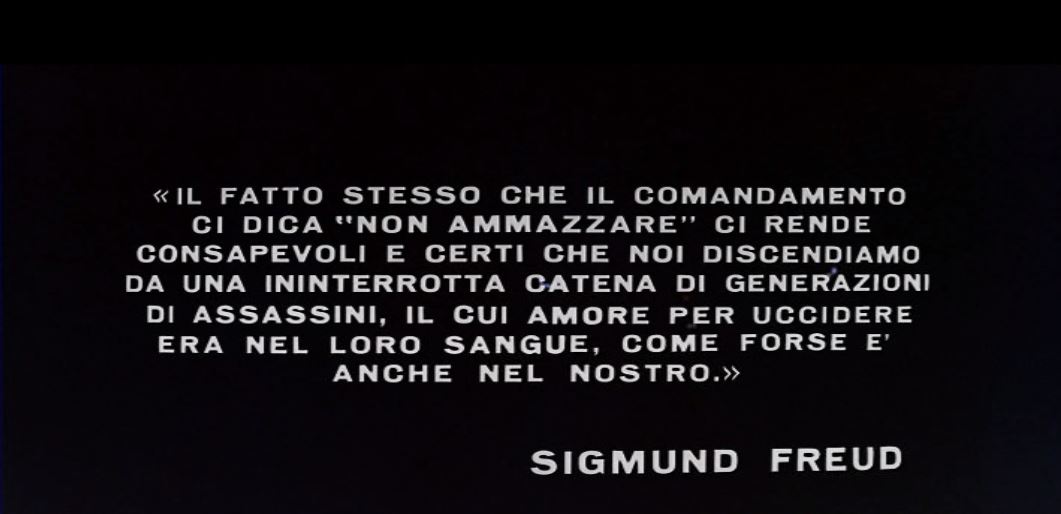

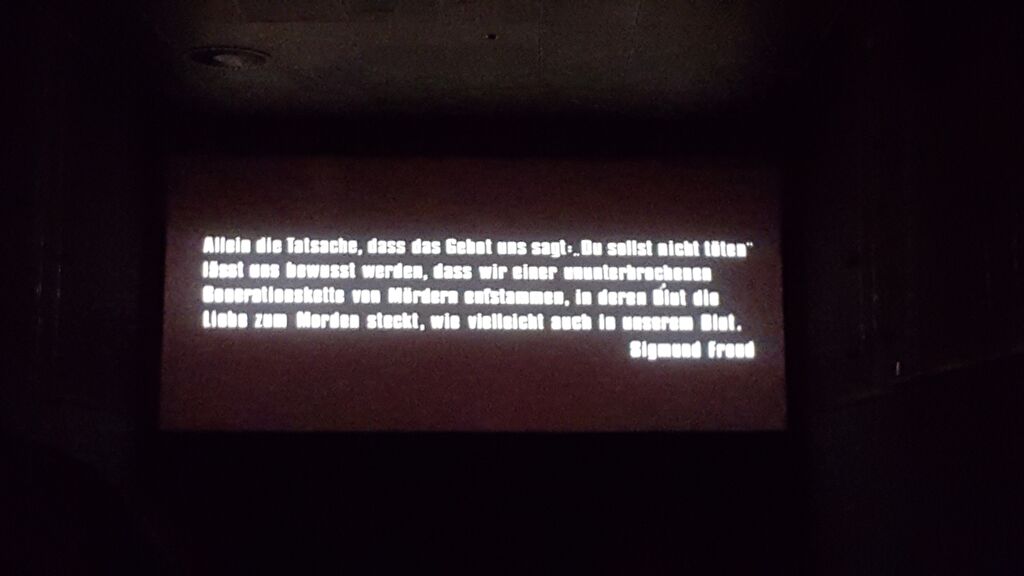

Aber stellen wir diese Frage erstmal zurück, denn nun, wo das arme Mädchen niedergemetzelt worden ist und das akustische Toben kaum noch lauter werden kann, geschieht etwas Seltsames: das Bild, schwarz mit irgendwelchen Lichtpunkten, friert ein, das Dröhnen bricht ab, Stille umfängt uns, während Wort für Wort ein Text auf der Leinwand erscheint, im Original auf Italienisch, in der deutschen Kinofassung wie folgt lautend: „Allein die Tatsache, dass das Gebot uns sagt: „Du sollst nicht töten“, lässt uns bewusst werden, dass wir einer ununterbrochenen Generationskette von Mördern abstammen, in deren Blut die Lust zum Morden steckt, wie vielleicht auch in unserem Blut.“ Unterzeichnet ist dieser provokative Satz mit Sigmund Freud, der, was für eine hübsche Analoge, einen Großteil seiner Lebensjahre, genau wie unser Killer, ebenfalls in Wien zugebracht hat.

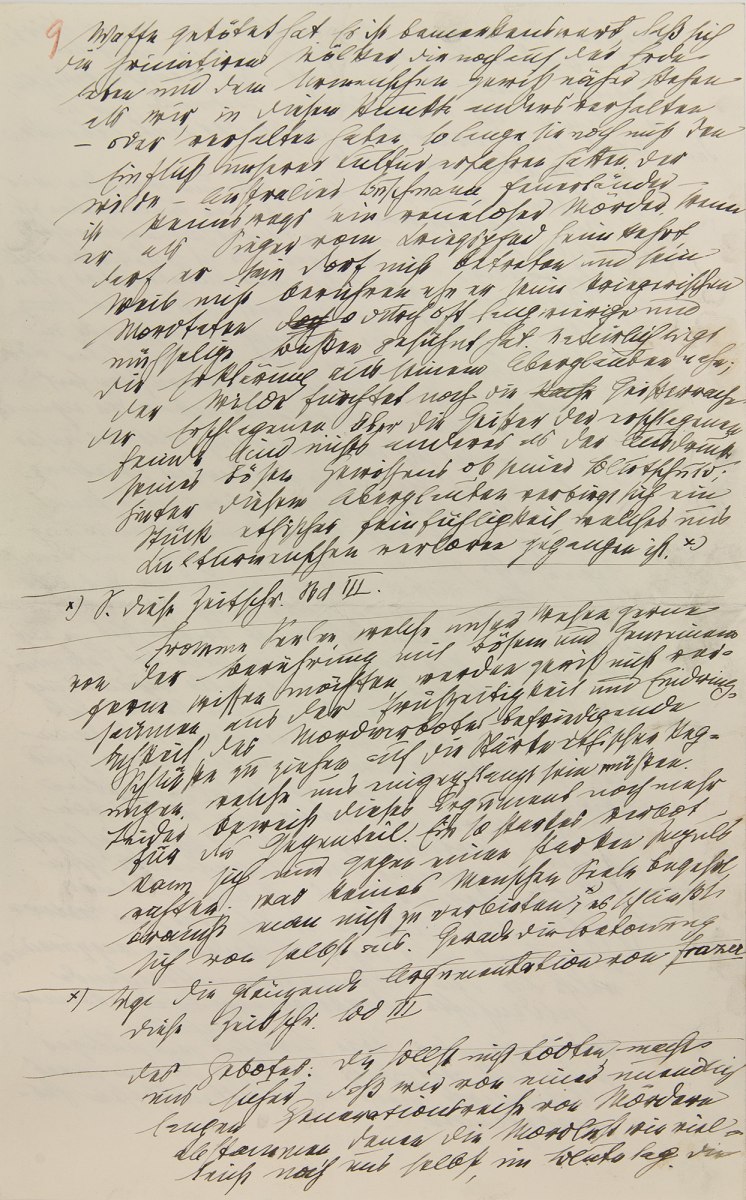

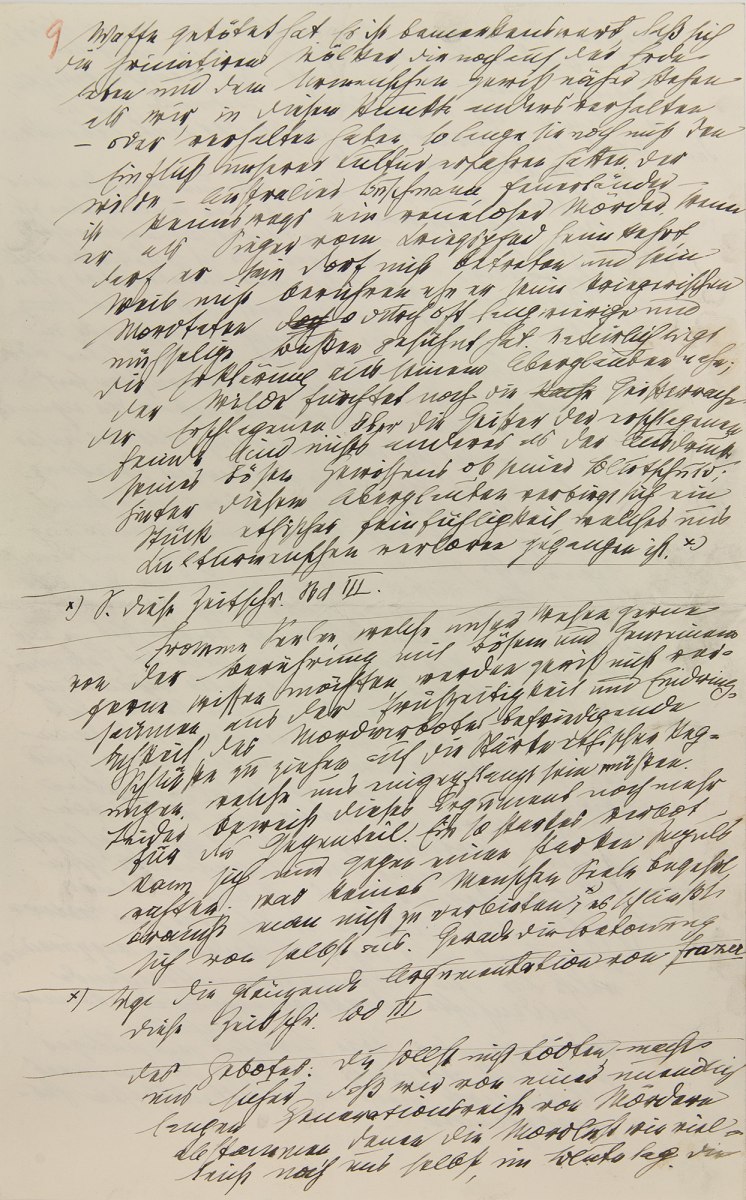

Leider entspricht die Behauptung, in irgendeinem Werk des berühmten Entdeckers der Psychoanalyse, ohne dessen seinerzeit revolutionäre Theorien über Kastrationsängste und Zwangsneurosen nicht wenigen Genrefilmen ein theoretisches Fundament unter den wackligen Stelzen fehlen würde, sei dieser Satz zu finden, nur halb der Wahrheit. Offenbar haben sich die Synchronisateure der deutschen Fassung nicht die Mühe gemacht, nach dem Originalzitat Freuds zu blättern, sondern lediglich den italienischen Text eins zu eins ins Deutsche übertragen. In ZEITGEMÄSSES ÜBER KRIEG UND TOD, einem kurzen, lesenswerten Essay von 1915, den Freud unter dem Eindruck des tobenden Ersten Weltkriegs verfasst hat, stößt man nämlich auf diesen Wortlaut: „Gerade die Betonung des Gebotes: Du sollst nicht töten, macht uns sicher, daß wir von einer unendlich langen Generationsreihe von Mördern abstammen, denen die Mordlust, wie vielleicht noch uns selbst, im Blute lag.“

(Eine dritte Variante ein und desselben Satz kann man auf der deutschen DVD-Fassung von Koch Media lesen, bei der, auf der Bildebene, der italienische Text erscheint, die Untertitel diesen aber wiederum noch ein bisschen, und, zugegebenermaßen, noch ein bisschen holpriger übersetzen: „Die Tatsache selbst, dass das Gebot uns sagt: „Du sollst nicht töten“, macht uns bewusst und sicher, dass wir von einer ununterbrochenen Kette von Generationen von Mördern abstammen.“)

Schon der Titel von Freuds Aufsatz macht klar: für ihn sind Mord und Krieg dasselbe, ein Soldat kein ordenverdienender Held, sondern, schlicht gesagt, ein Mörder. Ein signifikanter Unterschied jedoch besteht zwischen dem modernen, im Jahre 1915 sein Vaterland verteidigenden, nach Ruhm und Ehre strebenden Kämpfer und dem Ur-, Vor- oder Affenmenschen, der sich, ob nun auf reinen Beute- oder Rachefeldzügen, ins Feld gegen einen feindlichen Stamm wirft. Letzterer verfügt, behauptet Freud, über gewisse religiöse, magische, archaische Ritual, um die Kriegsschuld, mit der er sich beim Töten unweigerlich wie mit einem physischen Makel befleckt hat, wieder von sich zu waschen. Komplizierte Riten sind vonnöten, um dem Krieger seine Unschuld zurückzugeben, ihn zu versöhnen mit den Geistern der von ihm Erschlagenen, ihn zurück in Einklang mit sich selbst und dem Kosmos zu bringen, aus dem er durch den Akt des Tötens gewaltsam herausgerissen wurde. Der moderne Soldat indes kennt solche Riten nicht mehr: er kehrt vom Schlachtfeld heim als Held, wie jemand, der für eine gerechtfertigte, gesellschaftlich akzeptierte und sogar entlohnte Aufgabe getötet hat. Die Folge davon sind Neurosen, internalisierte Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen, und, damit einhergehend, ein stetig distanzierter werdendes Verhältnis zum Tod, sei es nun der eigene oder der der anderen. Was den modernen Soldaten und den halbaffenhaften Vorfahren des Menschengeschlechts aber trotzdem eint, das ist ein von Freud postulierter Ur-Mord, der in jedem Mensch, ob dieser es nun will oder nicht, als in der heutigen Gesellschaft zumeist erfolgreich unterdrückter bzw. sublimierter Tötungstrieb fortwirkt. Dieser Ur-Mord, das, übrigens großartig in Kubricks 2001 illustrierte, allererste Mal, dass ein Affenmensch gegen einen andern den Arm erhob – in Freuds Welt wird der ermordete Affe mit einer (symbolischen) Vaterfigur gleichgesetzt, sodass wir uns für etwaige ödipale Komplexe ebenfalls bei diesem ersten Mörder der Menschheitsgeschichte bedanken dürfen -, weht wie eine nie abgetragene Schuld durch unser Blut: mal unkontrolliert ausbrechend wie bei unserem Wiener Triebkiller, sich mal in Heilsreligionen wie dem Christentum mit dem glorifizierten Mord, dem heiliggesprochenen Tod niederschlagend, auf jeden Fall aber nicht ultimativ, für alle Zeiten, gestillt werden könnend. Warum stellt nun aber Martino seinem Film dieses Zitat wie ein Motto voran? Will er uns damit mehr sagen, als dass er ein gebildeter Mensch ist, der, wo er schon mal zu Dreharbeiten nach Wien reist, die Gelegenheit gleich nutzt, noch einmal seine Nase in die Gesammelten Schriften des berühmtesten Arztes der Stadt zu stecken?

Meine These wäre: in gewisser Weise „erklärt“ das Freud-Zitat mit seiner endlosen Generationskette aus Mördern die vorangegangene Szene – zwar natürlich nicht in dem Sinne, dass es uns sagt, wer der irre Schlächter ist oder sein unglückliches Opfer, und warum letzteres hat sterben müssen, vielmehr bleibt Martino, indem er ausgerechnet ein Zitat aus einem dann doch eher an ein Fachpublikum gerichtetem Text in den Vorspann fädelt, der Abstraktionsebene treu, die schon die bereits vergangenen eineinhalb Minuten bestimmt hat. Dadurch, dass er Dr. Freud zu einem wenig erbaulichen, nahezu pessimistischen Wort kommen lässt – so wie ZEITGEMÄSSES ÜBER KRIEG UND TOD an sich schon in seiner schonungslosen Ehrlichkeit für den einen oder andern reichlich ernüchternd, wenn nicht sogar betrüblich wirken kann -, bettet er den eben geschilderten Mord in einen Kontext, der größer ist als der des Spielfilms, in dem er stattfindet. Unser Wiener Rasiermesserschlitzer ist nur ein weiteres Glied in besagter Blutlinie aus Mördern, die die Menschheit durchzieht, und seine Tat im Grunde genommen eine, die zu jeder Zeit, an jedem Ort verübt worden ist und verübt wird. Der Prostituiertenmord erweist sich nicht als ein einem Drehbuch verpflichteten Spektakel – wie sich herausstellen wird, ist der Prolog für die eigentliche Geschichte, die LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH erzählt, von höchstgeringer Bedeutung -, sondern stellt vielmehr einen archetypischen, gleichsam allegorischen Mord dar, ein Mord, der für alle anderen Morde steht. Gerade deshalb auch der hohe Grad an Abstraktionen: der Mörder ist jeder Mörder in jeder Epoche und das Opfer ist jedes Opfer zu jeder Sekunde. Hätten beide, Mörder wie Opfer, mehr Persönlichkeit als in diesen Bezeichnungen, Mörder und Opfer, zum Ausdruck kommt, würde Martinos Anfangssequenz sofort ihren Parabelcharakter einbüßen.

Wichtig ist das Freud-Zitat jedoch genauso für den weiteren Verlauf des Films, führt uns Martino doch in diesem genauso exemplarisch unterschiedliche Motive und Möglichkeiten vor, jemandem ums Leben zu bringen. Wir haben: einen triebgesteuerten Lustmörder, der – näher erklärt wird das an keiner Stelle – scheinbar allein deshalb jungen Wiener Mädchen nachstellt, da er dadurch seine sexuelle Befriedigung erfährt (ein Fall für Dr. Freud, definitiv) – außerdem zwei Männer, die jeweils auf die Erbschaft ihrer Gemahlin bzw. die opulente Lebensversicherung ihrer Schwester schielen und deren mörderische Intrige sich allein aus pekuniären Motiven speist, sowie einen Handlanger, der für besagte Intrige benutzt und anschließend, nachdem er sein Soll erfüllt hat, als lästiger Zeuge aus dem Weg geräumt wird – nicht zu vergessen abschließend einen als Selbstmord getarnten Mordversuch, einen vorgetäuschten Selbstmord und einen echten on-screen-Mord, nämlich die Tötung eines kleinen Haifisches mit einer Harpune im Meer vor der spanischen Küste. In Anbetracht des Freud-Zitats möchte man fast zu dem Schluss kommen, dass wir nicht nur eine endlose Ahnengalerie aus Mördern unser eigen nennen, sondern dass wir, zumindest bezogen auf den Filmkosmos Sergio Martinos, oder generell den des italienischen Giallos, in einer Welt leben, die übervölkert ist von ebensolchen.

Dabei fällt nicht besonders in Gewicht, dass die meisten Mörder, mit denen sich Martino in seinen insgesamt fünf Gialli befasst, aus wirtschaftlichen Interessen heraus handeln. Bis auf den sowieso ein bisschen aus der Reihe tan-zenden, weil vor allem in seiner zweiten Hälfte den US-amerikanischen Slasher antizipierenden I CORPI PRESENTANO TRACCE DI VIOLENZA CARNALE (1973), dessen Killer sich wenig darum schert, seine Börse zu füllen, sondern vielmehr durch das Töten von Frauen ein in ihm gärendes Kindheitstrauma abzuarbeiten versucht, sind die Haupttriebfedern sowohl in LA CODA DELLO SCORPIONE (1971) wie auch in TUTTI I COLORI DEL BUIO (1972) und erst recht in IL TUO VIZIO É UNA STANZA CHIUSA E SOLO IO NE HO LA CHIAVE (1972) die finanziellen Gelüste einer als übersättigt, dekadent und degeneriert konnotierten High-Society-Kaste, die vor lauter Geldgier gar nicht weiß, wohin mit ihrer kriminellen Energie. Trotz dieser Bereicherungsabsichten verhehlen die einzelnen Mörder und Drahtzieher der Morde nur wenig, dass ihnen das Morden oder Drahtziehen eine gewisse sadistische Lust bereitet. Allein die Schlussszene von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH spricht da Bände, wenn George und Neil in irres Gelächter ausbrechen, mit dem sie das Glücken ihres Plans und die Raffinesse, mit der sie diesen ausgeheckt haben, am Rande zum Wahnsinn feiern. Ob nun unter dem Deckmantel der Kontoaufbesserung oder aufgrund einer derangierten Psyche – Martino unterstreicht, indem er die Autorität Freuds konsultiert: dies ist lediglich ein gradueller Unterschied, denn zum Mörder kann unter den richtigen bzw. falschen Umständen jeder von uns werden.

Aber was hat es nun eigentlich mit dem infernalischen Off-Dröhnen auf sich, das die Tonspur und unsere Ohren zermartert?

5. Entmystifizierende Flugzeuge

5. Entmystifizierende Flugzeuge

Die Antwort ist so banal wie unerwartet: dieses Dröhnen, das den Tötungsakt durch seine Begleitung für uns wohl noch verstörender gemacht hat als es die reinen Bilder hätten tun können, gehört zum eigentlichen Film, zu dem, der nun, wo der Vorspann vorbei ist, beginnt, zu dem Flugzeug, mit dem Signora Wardh von London nach Wien gebracht wird. Wir sehen es, kaum dass das Freud-Zitat verschwindet und der Film ordnungsgemäß weiterläuft, wie es den Nachthimmel durchschneidet, im Landeflug den Wiener Flughafen anvisierend. Ein weiteres, das letzte, Rätsel ist gelöst: natürlich haben Killer und Prostituierte das Turbinensausen so viele Kilometer unterhalb des Flugzeugbauchs in ihrem Wagen, schon allein wegen ihrer schrillen Todesschreie, nicht vernehmen können, doch erklärt bekommen wir es trotzdem, sodass kein einziger arkaner Winkel in den ersten beiden Minuten von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH übrigbleiben würde, auf den nicht die ratio ihren entschleiernden Taschenlampenkegel richtet.

Nachdem die abstrakten Bilder ihre erläuternde Auflösung gefunden haben, indem sie von Dr. Freud in einen akademischen Kontext gebettet worden sind, geschieht das Gleiche nunmehr mit der bis dahin irritierenden Tonspur, auf der, in ganz surrealem Gestus, zusammengebracht wurde, was laut der Menschenlogik nicht zusammengehört: ein Mord im Innern eines Fahrzeugs und das Geräusch eines Flugzeugs, so nahe, als würden wir die Ohren gegen seine Flanke pressen. Diese Vorgehensweise scheint mir, erneut, symptomatisch für das Genre zu sein, dem vorliegender Film zuzurechnen ist. Genau wie der Vorspann von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH kein Mysterium behalten darf – und uns damit jede Unsicherheit genommen wird -, bleiben beim Abspann im Grunde keine offenen Fragen übrig, die logisch und vernünftig der Film zu beantworten nicht zumindest versucht hätte. LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH ist, wie die meisten Gialli, ein wunderliches Gerüst, das sich aus vielen, manchmal sogar disparaten Einheiten zusammensetzt, die sich zuweilen harmonisch miteinander verbinden, einander zuweilen aber auch schon mal vehement widersprechen. Die Traumszenen bzw. Flashbacks, in denen Julie sich an ihre sadomasochistische Zeit mit Jean erinnert bzw. sie sich imaginär herbeisehnt, die überaus verkitschten Liebesseufzer, die George und Julie sich in dem Subplot ihrer vermeintlichen Liebe zusäuseln, die Szene, in der Julie und Neil das Wohnhaus Jeans erkunden und dabei auf allerlei lebendes Exotengetier stoßen, das ihnen erfolgreich einen Schrecken nach dem andern einjagt, die reichlich nebensächlichen Polizeiermittlungsarbeiten, schließlich der jähe Bruch zwischen der ersten in Wien spielenden Hälfte des Films und der zweiten, die an spanischen Sonnenstränden angesiedelt ist, oder die vielleicht wirkungsvollste Sequenz des gesamten Films, der Mord an Carol im Schönbrunner Schlosspark: das alles sind, meine ich, in sich durchaus schlüssige Einzelabteilungen, die zwar freilich durch die Narration mehr oder minder sinnvoll mit dem Restfilm verknüpft sind, aber genauso gut, mit einigen zarten Veränderungen, problemlos für sich hätten stehen können – so wie die berühmte Szene in Hitchcocks NORTH BY NORTHWEST, wenn Cary Grant auf offenem Feld von einem Flugzeug verfolgt wird, als eine Art (Kurz-)Film im (größeren Spiel-)Film verstanden werden kann. Obwohl es in LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH auf der Handlungs-ebene mitunter drunter und drüber geht – da sterben Leute, um danach quicklebendig wieder aufzutauchen, da handeln Figuren, allen voran die überhaupt kein Identifikationspotential anbietende Julie Wardh, völlig fern ihrer psychologischen Glaubwürdigkeit, da greift der Zufall immer wieder ein, um das Drehbuch nicht auseinanderfasern zu lassen -, fügt sich am Ende doch alles derart zusammen, dass für den Zuschauer das aus seinen Fugen geratene Weltbild zurück in die Verlässlichkeit geschubst wird. In so ziemlich jedem Giallo bedeutet die finale Auflösung, wer denn der Killer gewesen ist und warum er gekillt hat, einen Triumph der Logik über das Irrationale. Zum Schluss haben wir klare Fakten, Namen, Daten, Gründe, und vor allem wenn die so ordinär sein mögen wie in vorliegendem Film – gibt es denn einen ordinären Grund, jemanden zu töten, als um an seine Kohlen zu kommen? -, schrumpft die gesamte zuvor aufgebaute surreale Phantastik wie von selbst in sich zusammen.

Interessant bei LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH ist aber, dass er das, was er in seinem Vorspann zelebriert, nämlich ein schrittweises logisches Aufschlüsseln zuerst der Bild- und dann der Tonebene, sozusagen ähnlich in seiner narrativen Struktur verwirklicht. Für mich verläuft der Film, grob gesagt, in drei Etappen, von denen jede etwas mehr Licht ins Dunkel bringt und den Film mehr seiner Rätsel entkleidet. Die gesamte erste Hälfte, die in Wien spielt, lässt noch kaum eine Ahnung zu, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Der unheimliche Mörder könnte Julies verflossener Liebhaber sein, ein triebgesteuertes Monstrum, das sich, aus welchen Gründen auch immer, auf die junge Frau fixiert hat, oder vielleicht sogar so etwas wie das ultimative Böse, eine Art Teufel in Menschengestalt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Film in seinen besten Szenen, denen, in denen gemordet und Angst geschürt wird, blanker Horror, voller düsterer Vorahnungen und nur einer Gewissheit: dass der Killer im Prinzip jeder sein könnte, und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort. Nachdem der „echte“ Wiener Killer, wie gesagt, eher zufällig durch eins seiner Opfer erfahren hat, wie sich das anfühlt, wenn man aufgespießt wird, ist die erste Maske des Films gefallen. Es gibt einen rabiaten Schnitt, und Julie nebst Lover George sind nach Spanien gereist, um, wie es heißt, das Grausen in Wien zu vergessen. Der Film ist nun lichterfüllt, kaum noch schattig: die Aufklärung dämmert bereits. Trotzdem sind da natürlich noch viele rätselhafte, unaufgelöste Stränge, nun wird der Schrecken aber mehr und mehr in Julies Psyche verlegt. Sie glaubt, Blumen von einem Toten zu erhalten, ihre Nervosität steigert sich zum halben Delirium, sie hält eine Pfütze aus Rost mit Wasser für eine Blutlache, wird letztendlich zum Nervenbündel und ohnmächtig. Das in Wien noch äußere Grauen ist von Martino geschickt in Julies Innere verrückt worden. Wir glauben, nun einem Psychothriller beizuwohnen, in dem das Übernatürliche nur insoweit Platz hat, wie wir es selbst mit uns herumtragen. Dass die menschliche Logik zunehmend an Macht gewinnt, zeigt mir allein schon die kühl-rationale Art und Weise wie der freilich nicht wiederauferstandene, sondern gar nicht erst gestorbene Jean versucht, Julies vorgeblichen Suizid zu inszenieren. Dass er einen Eiswürfel nimmt, dessen Schmelzen den Riegel der Küchentür nach unten klappen lassen soll, sodass es später so aussieht, als habe Julie sich von innen eingeschlossen, und sei nicht von außen eingesperrt worden, ist eine derart raffinierte Idee, dass man sie fast zur Nachahmung empfehlen möchte. Die Vollendung des Logikeinbruchs in LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH erfolgt im Finale, als George und Neil die totgeglaubte Julie am Rand einer österreichischen Landstraße erblicken, in eine Polizeifalle geraten, sich im Affekt mit ihrem Auto in einen Fluss zu Tode stürzen, und die Polizei, bisher bloßes Ornament am Rand, ihren großen Auftritt hat, um uns die letzten Zweifel daran zu nehmen, dass sämtliche zunächst seltsam erscheinenden Ereignisse im vergangenen Film Teil eines ausgeklügelten Plans gewesen sind, und dass wir sie nur deshalb für seltsam gehalten haben, weil wir nicht in diesen Plan eingeweiht waren.

Am Ende findet noch (fast) jeder Giallo aus seinen delirierenden Bildern in die handfeste Wirklichkeit zurück. Darin liegt letztlich der große Unterschied zwischen einem Film wie LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH und, beispielweise, den Horrorfilmen eines Lucio Fulci oder Dario Argento. Letztere verweigern in Filmen wie SUSPIRIA oder L’ALDILÁ jedwede rationale Erklärung, lassen ihre bluttriefenden Märchenreiche der Imagination unangetastet. Sergio Martino indes braucht in seinen Gialli einen entschleiernden Schlussakkord, der uns mit dem Gefühl aus dem Film entlässt, ihn verstanden und durchdrungen zu haben.

Epilog

Epilog

In den ersten beiden Minuten seines allerersten Ausflugs in Giallo-Genre stellt Sergio Martino seinem Film einen Giallo in Miniatur-Form voran, eine aufs Wesentlichste beschränkte Vignette, die bereits die wichtigsten Grundparameter in sich vereint, die konstituierend für das gesamte Genre sind. Ob nun auf der Bild-, der Ton- oder der Textebene: der Vorspann von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH wirkt wie ein außerordentlich hintersinniges Destillat aus all dem, woraus ein Giallo sich gemeinhin zusammensetzt. Der Eindruck, es könne sich bei dem Vorspann um so etwas wie ein Gründungsmanifest des Giallos handeln, wird noch dadurch verstärkt, dass Martino dezidiert auf Techniken und Ästhetiken des frühen Kinos rekurriert: er benutzt eine Texttafel, verzichtet auf das gesprochene Wort, zeigt nur die elementarsten Bestandteile der Handlung. Wollte man jemandem in zwei kurzweiligen Minuten zeigen, was das denn sei, ein Giallo, wäre man mit dem Vorspann von LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH wohl besser beraten als mit jedem ausufernden Textessay, so wie diesem hier.