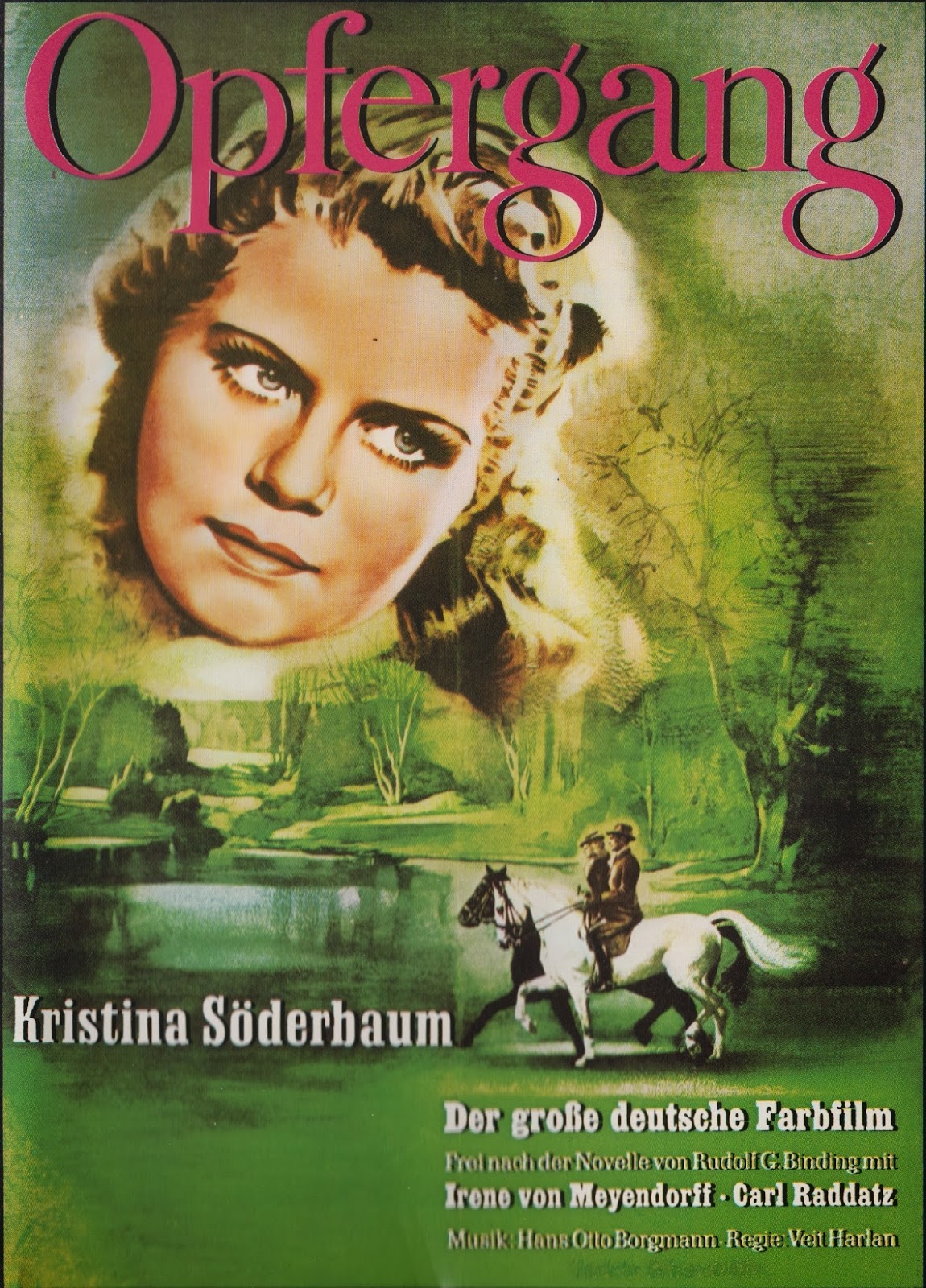

Einige Anmerkungen zu Kunstwerken, Frauenleichen und Katzen in Umberto Lenzis SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO (1972), SPASMO (1974) und INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA (1980)

Es ist eine klassische Giallo-Todesszene: Die US-amerikanische Künstlerin Kathy Adams, deren Bilder ich, grob gesagt, unter den (natürlich an sich schon ziemlich weiten) Oberbegriff des Expressionismus subsumieren würde, befindet sich in Rom, um einige ihrer neusten Werke zu präsentieren. Nach der Vernissage kehrt sie allein in ihr Appartement zurück, das halb einem Atelier gleicht, und in dem sie mit drei süßen Kätzchen lebt. Diesen stellt sie drei Näpfe mit Milch zum Abendessen hin, während sie selbst sich erstmal umzieht – und Lenzi nicht umhinkommt, ihre Brüste demonstrativ aus dem Nachtgewand hervorblitzen zu lassen. Zurück in der Küche erwartet Kathy jedoch eine garstige Überraschung: Zwei ihrer Katzen liegen bereits mausetot auf den Fliesen, die dritte stirbt scheinbar gerade zuckend, und wirft einen letzten, beinahe anklagenden Blick zu Kathy – und direkt in die Kamera. Auf Zehenspitzen versucht unsere Heldin nun, es irgendwie aus dem Appartement zu schaffen, ohne dass der Katzenkiller, der sich ja irgendwo in unmittelbarer Nähe aufhalten muss, sie davon abhalten kann. Die nächste Überraschung, diesmal in ihrem Wohnzimmer, führt dazu, dass sie wie versteinert stehenbleibt: Eins ihrer Gemälde, das Portrait einer Frau, die durchaus Ähnlichkeit mit Kathy selbst hat, und der ihre langen, schwarzen Haare so weit ins Gesicht hängen, dass es beinahe von ihnen verschlungen wird, ist von dem noch unsichtbaren Eindringling ebenfalls modifiziert worden: Rote Farbe, scheinbar einzig mit dem Ziel auf die Leinwand geschleudert, um das Portrait zu zerstören, läuft quer über das gemalte Gesicht. (Vor allem die Augenpartien sind betroffen, so, als habe Lenzi das unheimliche Bluten der Sehorgane in Fulcis PAURA NELLA CITTÀ DEI MORTI VIVENTI (1980) vorwegnehmen wollen.) Natürlich passiert nun das, worauf wir schon die ganze Zeit voller Spannung und Sehnsucht gewartet haben: Der Killer springt aus seinem Versteck und sticht mit einer phallusartigen Waffe auf sein wehrloses Opfer ein. Klassisch, d.h. paradigmatisch ist an dieser Giallo-Todesszene eigentlich so ziemlich alles: Die Koppelung von Gewalt und Sexualität beispielweise, die es möglich macht, den Mord leicht auch als wenig originelle Chiffre eines besonders brutalen Geschlechtsakts zu interpretieren. Natürlich die (zumindest intradiegetisch) vollkommene Unlogik, mit der der Killer handelt – natürlich ist ihm nicht daran gelegen, so schnell wie möglich seine Tat hinter sich zu bringen, nein, erst müssen die Kätzchen vergiftet und ein bisschen an Kathys Kunstwerken herummanipuliert werden -, die aber, wenn man den Killer als Komplizen des Zuschauers begreift, schließlich doch Sinn macht, immerhin geht es primär darum, mir ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend zu bescheren, von dem der eigentliche Tötungsakt nur der höchste Kulminationspunkt ist. Schließlich den Topos der schönen Frauenleiche, den man bis zu den Romantikern zurückverfolgen kann, und auf den der italienische Thriller der 70er exemplarisch verweist: Am Ende des insgesamt dritten Mordes in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO ist die Frau, und Künstlerin, nicht nur tot, sie ist außerdem selbst gewissermaßen zum Kunstwerk geworden. Durch einen Zufall nämlich hat sich über ihrem toten Körper ein Eimer voller Farbe so gelöst, dass sein Inhalt ihr langsam und stetig, als würde Jackson Pollock über ihr kreisen, auf den nackten Oberkörper plätschert. Rot und Schwarz mischt sich dort und verziert die Leiche zusätzlich zu dem silbernen Halbmond, den der Mörder bei jedem seiner Opfer hinterlässt.

Abb.1&2: (1) Kathy Adams' Kätzchen, von denen eines, mit seinem vermutlich letzten Blick, die vierte Wand durchbricht und uns direkt anblickt sowie (2) Kathy Adams' Atelier, links im Bild das (Selbst?-)Portrait, das gleich zum Spiegelbild des Sterbens seiner Schöpferin werden wird - (so wir wir, durch die Vermittelung der Kamera, das Spiegelbild des sterbenden Kätzchens sind?)

Abb.1&2: (1) Kathy Adams' Kätzchen, von denen eines, mit seinem vermutlich letzten Blick, die vierte Wand durchbricht und uns direkt anblickt sowie (2) Kathy Adams' Atelier, links im Bild das (Selbst?-)Portrait, das gleich zum Spiegelbild des Sterbens seiner Schöpferin werden wird - (so wir wir, durch die Vermittelung der Kamera, das Spiegelbild des sterbenden Kätzchens sind?)

Halten wir hier erstmal inne und fassen schon mal zusammen: In SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO schart Lenzi, was den Mord an Kathy Adams betrifft, die Signifikanten Kätzchen/Kunstwerk/Frauenleiche zu einem einander bedingenden Komplex zusammen. Auffällig ist, dass der Mord in der (intradiegetisch) ,realen‘ Welt (der Welt, in der Antonio Sabato auf eigne Faust den irren Schlächter jagt, während seine Liebste Uschi Glas nahezu den gesamten Film über brav zu Hause sitzt, und sich langweilt) komplett mit einer (extradiegetisch) ,künstlichen` Welt kontrastiert wird (nämlich der Welt der Kunst und der Kunstwerke, die prinzipiell eine ist, die auf Meta-Stelzen steht.) Es besteht – so wie zum Beispiel in Oscar Wildes THE PICTURE OF DORIAN GRAY (1890) oder Edgar Allan Poes THE OVAL PORTRAIT (1842) - eine äußerst enge Verbindung zwischen dem Sterben außerhalb der Leinwand und dem Entstehen eines Kunstwerks im Rahmen dieser Leinwand. Während aber bei Wilde und Poe die jeweils Portraitierten wegsterben (müssen), damit das Gemälde umso blühender leben kann, sterben Kathy Adams und ihr (Selbst?-)Portrait synchron zueinander. Der Moment, in dem der Killer ihr Bild mit roter Farbe überschüttet, und es damit zerstört bzw. zumindest zu etwas Anderem macht als dem, was es zuvor gewesen ist, geht dem, in dem das Gleiche mit Kathy geschieht, um höchstens eine Minute voraus. Auch Kathy wird nicht einfach ausgelöscht wie eine Kerze, sondern erfährt eine grundlegende Transformation, in dem diesmal nicht der Killer, sondern Zufall bzw. Drehbuch ihren toten Körper in ein Kunstwerk verwandelt. Da beide, ihr Körper und ihr Gemälde, mit roter und schwarzer Farbe überzogen sind, ähneln sie einander so sehr, dass die Grenzen zwischen Kunst und Leben auf eigenwillige Weise verwischen. Wichtig sind noch die Kätzchen: Vielleicht ist es nicht verfehlt, sie als Todesboten zu bezeichnen. Natürlich nicht in dem Sinne, dass sie den Killer aktiv herbeimaunzen würden, trotzdem sind ihre bemitleidenswerten, flauschigen Körper aber doch die, in die sich die tödliche Präsenz des Mörders als allererstes einschreibt. Zuerst über die in Agonie zuckenden Miezen, dann über ihr verschmiertes Gemälde, und durch das Messer ihres Mörders erst als dritte (und finale) Erkenntnisstation wird Kathy klar, dass es mit ihrer Zukunft nicht mehr weit her ist.

Abb.3&4: Zwei synchron verlaufende Transformationen: Das Kunstwerk wird zur Frauenleiche, die Frauenleiche zum Kunstwerk, beides echt nur mit Kunstblut/roter Farbe.

Abb.3&4: Zwei synchron verlaufende Transformationen: Das Kunstwerk wird zur Frauenleiche, die Frauenleiche zum Kunstwerk, beides echt nur mit Kunstblut/roter Farbe.

SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO kann man, meine ich, als ein Giallo wie aus dem Bilderbuch bezeichnen. Er folgt, wie schon meine Beschreibung dieser einen Mordsequenz gezeigt hat, den genreimmanenten Regeln und Konventionen, ohne sich allzu weit aus dem experimentellen Fenster zu lehnen. Bei SPASMO zwei Jahre später sieht es da schon anders aus, stellt Lenzi das Genre dort doch so sehr von den Füßen auf den Kopf, dass die Frage berechtigt ist, inwieweit man es hier, will man strenge Genre-Korsette anlegen, überhaupt noch mit einem ,echten‘ Giallo zu tun hat. Lenzis unbedingter Wille, einen Giallo quasi gegen den Strich zu drehen – und SPASMO ist wirklich, wohl bewusst, umständlich und konfus erzählt und montiert wie kaum ein anderer Film Lenzis -, zeigt sich letztlich besonders sinnfällig auch darin, dass er sein in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO etabliertes Signifikanten-Trio aus Kätzchen/Kunstwerk/Frauenleiche erneut aufgreift und bedeutsam variiert.

Die Szene, die ich meine, findet sich im letzten Drittel des Films. Robert Hofmann sucht seine Ex-Freundin auf, die er, ganz zu Beginn, ohne großes Federlesen durch Suzy Kendall ersetzt hat, und die von da ab spurlos aus dem Film verschwunden war. Nun, nachdem Christian inzwischen mehrmals an seinem Verstand gezweifelt hat, rätselhafte Dinge sich um ihn herum und in ihm selbst ereignet haben, und er dahintergekommen ist, dass sein eigener Bruder ihm einen Killer auf den Hals hetzte, sucht er Xenia, wie seine Verflossene heißt, in ihrem Appartement auf, das, wie das von Kathy Adams, eine Mischung ist aus Wohnraum, Arbeitsatelier und Kunstsammlung, denn überall hängen und stehen Gegenstände herum, die offensichtlich keinen praktischen, sondern rein einen ästhetischen Zweck haben – darunter übrigens auch ein prominent in Szene gesetztes Portrait, das Ivan Rassimov zeigt, der in SPASMO Christians Bruder Fritz gibt. Mit der Vergleichsszene in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO im Hinterkopf ist schon der Auftakt auffällig: Von einem Maunzen, das sich eher anhört wie ein klägliches Schreien von jemandem, dem ich niemals freiwillig irgendeine Tür öffnen würde, wird Xenia von ihrer (künstlerischen) Arbeit losgerissen, eilt die Treppe in das Untergeschoss hinab und lässt ihre Katze herein, die im Treppenhaus derart lautstark um Einlass gebeten hat. Aber nicht nur die Mieze betritt das Appartement, sondern auch ein Paar schwarze Schuhe. Die gehören Christian, der mit Xenia einige Dinge bezüglich seines Bruders, mit dem sie ebenfalls bekannt ist, zu besprechen hat. Xenia bittet ihn, wenn auch widerwillig, denn immerhin hat er sie ja auf ziemlich hässliche Weise sitzenlassen, herein, und hört sich seine wirre Reden darüber an, wie viele absurde Sachen ihm in den letzten Tagen widerfahren seien. Schließlich stimmt sie zu, Fritz in Christians Auftrag anzurufen. Genau dort endet die Szene bzw. Lenzi schneidet zu Fritz in seinem Büro, als der Anruf bereits vorbei ist, und wo der dann in einer schicken Meta-Szene einen Filmprojektor aufbaut, und sich Kindheitsaufnahmen von seinem Bruder und sich selbst anschaut. Falls Lenzi Katzen wirklich als Vorboten eines möglichst gewaltsamen Todes eines möglichst weiblichen Opfers verwendet, wie wir in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO festgestellt haben, müsste Xenia dann jetzt nicht längst tot sein?

Abb.5&6: Xenias Kätzchen (5) und ihr Atelier (6), links im Bild das Gemälde, das gleich ihr Sterben spiegeln wird, rechts im Bild das Ivan-Rassimov-Portrait, das mit ihr gemeinsam "sterben" wird.

Abb.5&6: Xenias Kätzchen (5) und ihr Atelier (6), links im Bild das Gemälde, das gleich ihr Sterben spiegeln wird, rechts im Bild das Ivan-Rassimov-Portrait, das mit ihr gemeinsam "sterben" wird.

Nun, das ist sie, nur hat der Film ihre Ermordung zunächst ausgespart. Erst später, als Christian seine neue Flamme Barbara beim Vorspiel erwürgt hat, lässt Lenzi sich herab, uns eine Reihe an Flashbacks vorzuführen, die offenlegen, dass Christian eben nicht das Unschuldslamm und Opfer eines machtgierigen Bruders ist, für das wir ihn die ganze Zeit gehalten haben. Vielmehr ist nahezu jede weibliche Figur in SPASMO ihm selbst zum Opfer gefallen, und Xenia bildet da keine Ausnahme. Wir sehen, in Großaufnahme, ihr angestrengtes Gesicht, aus dem das Leben entweicht, während Christian ein Telefonkabel um ihren Hals festzurrt. Lenzis Kamera schwenkt nach rechts und landet für einen kurzen Moment, ebenfalls außerordentlich dicht, auf dem Portrait einer älteren Frau, das einem schon vorher in Xenias Atelier hat auffallen können, nur um von dort, in einem erneuten Schwenk, zurück zur Sterbenden zu huschen. Halten wir hier erneut inne: Auch in SPASMO hat Lenzi unseren Signifikanten-Komplex Katze-Kunstwerk-Frauenleiche eingewoben, nur eben nicht in der kohärenten, klassischen Genreregeln folgenden Form wie in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO, sondern in einer dekonstruktivistisch gebrochenen, sozusagen de-komponierten. Das steht symptomatisch für den gesamten Film. Ähnlich wie Sergio Martinos TORSO ein Jahr zuvor stellt SPASMO einen Film dar, der auf einer Meta-Ebene unermüdlich von der Konstruktion und Dekonstruktion eines handelsüblichen Giallos handelt, und der anschaulich vorführt, wie leicht es ist, ein festgefahrenes Konzept zu unterminieren, indem man die eine oder andere Weiche etwas anders stellt, das eine oder andere Zeichen aus einem angestammten Kontext in einen unüblichen versetzt, oder einfach mal mitten im Film mit dem bis dahin geltenden Strukturprinzip bricht. Anders als die Jagd des Traumpaars Sabato und Glas nach dem Rätsel des silbernen Halbmonds ist Robert Hofmanns hilfloses Stolpern zwischen realen und imaginären Verschwörungen in einer Weise inszeniert, die dem Zuschauer letztlich jedwede Sicherheit und jedes Vertrauen in bekannte Genre-Schemata nehmen soll.

Abb.7-9: Der Tod eines Portraits (7), in diesem Fall das Rassimov-Portrait, das Christian nach dem Mord an Xenia mit roter Farbe auslöscht sowie (8) das Portrait einer alten Frau, in dem Xenias brechender Blick reflektiert - und das mir gewisse Ähnlichkeiten mit Man Rays PORTRAIT IMAGINAIRE DE D.A.F. SADE von 1938 (9) zu haben scheint.

Abb.7-9: Der Tod eines Portraits (7), in diesem Fall das Rassimov-Portrait, das Christian nach dem Mord an Xenia mit roter Farbe auslöscht sowie (8) das Portrait einer alten Frau, in dem Xenias brechender Blick reflektiert - und das mir gewisse Ähnlichkeiten mit Man Rays PORTRAIT IMAGINAIRE DE D.A.F. SADE von 1938 (9) zu haben scheint.

Wundervoll hat Lenzi das anhand des Mordes an Xenia selbst in nuce thematisiert: Auch dort ist alles vertreten, was schon Kathy Adams zwei Jahre zuvor durchleiden musste - Xenias Tod wird mit einem Portrait gegengeschnitten, das mich übrigens nicht wenig an Man Rays berühmtes PORTRAIT IMAGINAIRE des Marquis de Sade erinnert, zuvor wird ihr baldiges Ableben von einer süßen Mieze angekündigt, und zu guter Letzt muss auch noch ein weiteres Portrait, nämlich das von Christians Bruder Fritz, sein Leben lassen, und zwar genau wie das Kathys in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO, übergossen von roter Farbe, die an ihm herabfließt wie frisches Blut. Nur: Sowohl inhaltlich treibt Lenzi mit den Signifikanten ein sie verrückendes Spiel – die Katze zum Beispiel scheint das Filmende lebend zu erreichen, und das Portrait, das Xenias Sterben spiegelt, ist nicht das, das selbst in Blut ertränkt wird -, aber vor allem auch strukturell. Wie gesagt, zerschneidet Lenzi Xenias Todesszene in zwei Teile, wovon aber erst der zweite uns enthüllt, dass es sich überhaupt um eine Todesszene handelt. Lenzi löst den Tod von seinem Todesboten (Miezi), isoliert die Einführung des Mordinstruments (Telefonkabel) von seinem mörderischen Gebrauch, und schafft es dadurch, mehr als in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO, allein durch die Magie der Montage für SPASMO eine durchaus poetologische Aussage zu treffen: Dass dieser Film nämlich ein Film ist, der davon erzählen möchte, was das eigentlich ist, ein Film.

Gegen Ende der 70er, Anfang der 80er hat es Lenzi erneut auf eine Meta-Ebene verschlagen. Sein zum Großteil aus recyceltem Material anderer Filme bestehender Kannibalen-Schocker MANGIATI VIVI! (1980) gehört innerhalb des itali-enischen Genre-Kinos zu den Meilensteinen der Selbstreflexivität. (Allein darüber, aus welchen Quellen Lenzi sein Material zusammenklaubt, wie er es in seinen eigenen Film integriert und wie sich die Bedeutung der jeweiligen Szene bei dieser Entführung aus ihrem ursprünglichen Kontext verändert oder eben nicht verändert, könnte man schon ein Kapitel in einer Doktorarbeit schreiben.) Im gleichen Jahr entsteht auch sein Tribut an den Zombie-Film, INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA – auch wenn Lenzi es stets vorgezogen hat, von Vampiren zu sprechen, und die vermeintlichen Zombies darin eigentlich eher mutierte Menschen mit einem unstillbaren Zerstörungsdrang und Heißdurst auf Blut sind -, ein Werk, das nicht, wie MANGIATI VIVI!, auf den ersten Blick gleich all seine selbstreflexiven Trümpfe preisgibt, sondern an dessen Oberfläche man schon etwas kratzen muss, um sie freizulegen. Bleiben wir deshalb bei unserem Signifikanten-Komplex Katze-Kunstwerk-Frauenleiche, und schauen wir einmal, ob wir diesen nicht etwa auch in INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA irgendwo antreffen.

Lange dauert die Suche nicht. Schon im ersten Drittel lernen wir die Gattin des Majors Warren Holmes kennen, die, zumindest suggeriert das die Einrichtung des Häuschens, in dem das Ehepaar übrigens recht abgeschieden-ländlich wohnt, wie Xenia und Kathy freischaffende Künstlerin ist, nur, im Gegensatz zu diesen beiden, mit dem Fokus auf skulpturalen Arbeiten - ein besonders hagerer, ausgezehrter Herr auf Stelzen hat mich dabei sofort an ähnliche Werke Alberto Giacomettis denken lassen. Die Szene, die sie uns vorstellt, beginnt mit Vorbereitungen zum Sex. Dann aber ruft das klingelnde Telefon den Major von seiner Frau herunter und sofort zur Dienstzentrale, denn irgendwas Schreckliches sei geschehen – wobei es sich, wie wir längst wissen, um den Beginn des „Zombie“-Großangriffes handelt. Sheila ist natürlich wenig angetan davon, dass ihr Mann sie einmal mehr erregt im Stich lässt, vor seinem Verschwinden diskutieren die Eheleute aber noch über Sheilas neustes Kunstwerk, einen eher unansehnlichen Modellkopf, der an eine plastische Variante der beiden Portrait-Gemälde in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO und SPASMO erinnert. Er hat eine eingezogene Unterlippe, so, als kaue er auf ihr herum, das rechte Auge ist ein glubschendes und wesentlich größer und weiter hervortretender als das linke, die graue Modelliermasse, noch feucht und glitschig, tut ihr Übriges dazu, dass dieser Kopf auch auf dem Körper eines der zombifizierten Menschenmonstren nicht deplatziert wirken würde. Der Major ist wenig angetan von dem Kopf, und erklärt Sheila, noch nie habe ihn eins ihrer Kunstwerke derart negativ berührt wie dieses. Sheila bestätigt dies in gewisser Weise, indem sie gesteht, dass sie den Modellkopf wie in einer Art Rausch geschaffen habe, so, als ob etwas außerhalb von ihr sie förmlich gegen ihren Willen dazu gezwungen hätte. Da wir wissen, in was für einer Art Film wir uns befinden, liegt es auf der Hand, dass es sich bei dem Köpfchen um ein klares Zeichen von dem Schlage eines Todesboten handelt. Natürlich wird Sheila, allein zurückgelassen in ihrem weitläufigen Haus, früher oder später ein Opfer der einbrechenden Zombie-Plage werden, nachdem unheimliche Vorfälle, wie ein von selbst durch den Vorgarten sausender Rasenmäher – übrigens eine der stimmungsvollsten Szenen des gesamten Films -, sich gehäuft haben. Das passiert aber noch nicht gleich nach dem Abtritt des Majors. Zunächst verlassen wir Sheila erst einmal, um einen der ande-ren, relativ isoliert voneinander verlaufenen Handlungsstränge zu folgen, kehren etwas später zu ihr zurück, als ihr Mann ihr am Telefon die Unterweisung gibt, sämtliche Fenster und Türen zu verrammeln, und niemanden zu sich her-einzulassen, der nicht er selbst sei. Sheila tut wie ihr geheißen, entdeckt zwischendurch den Rasenmäher, aus dem Off ertönen dubiose Geräusche, auf die Sheila reagiert, als würde sie sie auch in ihrem intradiegetischen Universum hören, und schließlich findet sie, exakt wie Kathy Adams acht Jahre zuvor, in ihrem Atelier eine blutige Überraschung: Der Modellkopf liegt auf dem Boden, in ihm steckt ein Messer, von dem frisches Blut tropft – oder quillt es aus dem verletzten Gesicht selbst heraus? -, das wiederum besonders das rechte Auge auffällig umspielt.

Abb.10&11: Das "Giacometti-Männchen" im Hause Holmes (10) sowie (11) die Diskussion zwischen Major Holmes und Sheila über ihr neustes Kunstwerk, bei dem Lenzi meisterhaft mit den Blicken seiner Protagonisten und deren Reflektionen spielt.

Abb.10&11: Das "Giacometti-Männchen" im Hause Holmes (10) sowie (11) die Diskussion zwischen Major Holmes und Sheila über ihr neustes Kunstwerk, bei dem Lenzi meisterhaft mit den Blicken seiner Protagonisten und deren Reflektionen spielt.

Auch jetzt wird Sheila noch nicht ermorden, und Lenzi schneidet erstmal zu seinen übrigen Protagonisten, bevor wir erst eine weitere Weile später zurück im Haus der Familie Holmes sind, wo Sheila indes an ihrer Plastik arbeitet, als sei nichts geschehen. Tatsächlich markiert die nun folgende Szene das Bild des von einem Messer durchdrungenen und blutenden Kopf als eine Halluzination Sheilas, eine Vision, einen weiteren zeichenhaften Todesbote, denn sie erfreut sich noch immer bester Gesundheit und nichts an ihrem Verhalten oder an ihrer Umgebung deutet darauf hin, dass sie zuvor bereits Besuch von einem Zombie bekommen hat – zumal die Zombies in INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA zwar flink wie die Hasen sind, und sogar Autos steuern und Maschinengewehre benutzen können, doch ansonsten als derart fressgierig gezeichnet werden, dass es kaum vorstellbar ist, einer von ihnen habe sich die Mühe gemacht, zuerst den Modellkopf zu pfählen, nur um Sheila zu erschrecken. Nehmen wir also als Hypothese an: Die Szene mit dem gepfählten Modellkopf stellt eine eindeutige Anspielung Lenzis auf die inhaltlich und motivisch ähnliche in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO dar – nur eben mit dem Unterschied, dass das Portrait durch eine Skulptur ersetzt wurde. Halten wir außerdem fest: Dass Sheilas Tod in insgesamt vier Teile zerschnitten wurde – zunächst ihr Dialog mit dem Gatten, dann ihr Finden bzw. Halluzinieren des gepfählten Modellkopfs, schließlich der Besuch einer Nachbarin, das Eindringen der Meuchelmeute durch den Keller und der blutige Tod besagter Nachbarin, und, viertens, die Rückkehr des Majors nach Hause, wo er seine Liebste zombifiziert vorfindet, und per Kopfschuss von ihrem Schicksal erlöst -, und dadurch über den kompletten Film verstreut wurde, erinnert außerdem, strukturell, inhaltlich und motivisch, an Lenzis eigener Rekapitulation des Signifikanten-Komplexes Katze-Kunstwerk-Frauenleiche in SPASMO.

Abb.12-14: Sheilas Gruselkopf und seine Transformationen: (12) Natur-Zustand, (13) Von einem Messer durchdrungen (eine Halluzination Sheilas?), (14) Mit blutendem Auge.

Abb.12-14: Sheilas Gruselkopf und seine Transformationen: (12) Natur-Zustand, (13) Von einem Messer durchdrungen (eine Halluzination Sheilas?), (14) Mit blutendem Auge.

Zwei der beiden Signifikanten sind in INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA unübersehbar: Am Ende, wenn der Major sich seiner mit dem Rücken zu ihm stehenden und an ihrem Kopf werkelnden Frau nähert, ist diesem, dem Kopf, von Sheila offenbar ein Stück Glas in das rechte Auge eingefügt worden, das nun genauso blutet wie die der portraitierten Frau in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO. Zugleich ist das blutende Auge aber auch ein klarer Verweis auf den grausamen Tod von Sheilas Nachbarin kurz zuvor, der von dem sie attackierenden Zombie tatsächlich ein Auge aus dem Kopf geschnitten wurde. Wenn der Major seiner Frau, bevor die ihn angreifen kann, in den Kopf schießt, und sie tot zusammensinkt, dann sind die Parallelen zwischen ihrem eigenen, durch einen äußerst grellen Spezialeffekt regelrecht skalpierten Kopf, und den modellierten genauso wenig wegzuleugnen wie die zwischen Kathy Adams blut- und farbbekleckertem Korpus und ihrem verunreinigten (Selbst?-)Portrait. Erneut nutzt Lenzi ein Kunstwerk als Spiegel einer außerhalb von ihm stattfindenden Gräueltat – diesmal fort von der Flächigkeit der Leinwand hin zu einem physischeren, plastischeren, dreidimensionalen Sterben, das recht klug der allgemeinen Entwicklung im italienischen Genre-Kino Rechnung trägt, die zwischen 1972 und 1980 ja eine hin zu transgressiveren, fulminanteren Körperdekonstruktionen ist: Während Kathy Adams noch „nur“ erstochen und Xenia „nur“ erdrosselt wird, sind die Zombies in INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA regelrecht versessen darauf, Brüste abzureißen, Schädel zu spalten und, wie gesagt, sogar Sehorgane aus ihren Höhlen zu schnippeln.

Abb.15&16: Hugo Stiglitz hatte einen Traum (15). Man beachte - einmal völlig abgesehen von der zyklischen Struktur des Films - die Gemälde hinter seinem Rücken. Außerdem: Ein Verwandter von Sheilas Gruselkopf (16), diesmal allerdings auf den Schultern eines "echten" Zombies.

Abb.15&16: Hugo Stiglitz hatte einen Traum (15). Man beachte - einmal völlig abgesehen von der zyklischen Struktur des Films - die Gemälde hinter seinem Rücken. Außerdem: Ein Verwandter von Sheilas Gruselkopf (16), diesmal allerdings auf den Schultern eines "echten" Zombies.

Bis hierhin folgt INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA also dem bekannten Schema. In Sheilas Todesszene wird erneut die Todesszene Kathy Adams aufgegriffen und einer Variation unterzogen. Was Lenzi nun interessiert, ist nicht nur, sie, wie in SPASMO, durch die Montage auszuweiten und ihre vormals eingekapselte Struktur aufzulockern, um dadurch allgemeine Aussagen über den subversiven Umgang mit normierten narrativen Strukturen zu treffen, sondern ihr außerdem, durch die Verwendung des, im Vergleich zu den Portrait-Leinwänden, ungleich beweglicheren Modellkopfs eine körperliche Komponente hinzuzufügen, die INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA per se konstituiert. Aber halten wir trotzdem kurz inne. Etwas fehlt doch noch, oder nicht? Wo sind denn die Kätzchen geblieben? Hat Lenzi sie wirklich sukzessive reduziert, von drei in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO, zu einer einzigen in SPASMO, und nun ist gar keine mehr übrig? Wurde ihre Rolle als Todesboten komplett ersetzt durch Sheilas Kunstwerke?

Aber nicht doch. Wer sucht, der findet, und zwar gleich mehrfach. Major Holmes hat nämlich ein Töchterchen, Cindy, das zusammen mit dem Ehemann in einem herrschaftlichen Anwesen lebt. Dort plantscht sie gerade im Pool, als ihr Mann aus dem Haus kommt, um ihr mitzuteilen, ein Soldat, wohl ein Gesandter ihres Papas, stehe vor der Tür, um sie beide abzuholen – es sei mehr als dringend. Während wir, aus einiger Distanz, Cindy dem Pool-Rand entgegenschwimmen sehen, wo ihr Mann auf sie wartet, drängen sich uns, im Bildvordergrund, zwei Dinge gleichzeitig auf. Zum einen ist da, von links kommend, eine verunstaltete Hand zu sehen, die einige hohe Gräser beiseiteschiebt, um besseren Ausblick auf die potentiellen Opfer zu haben – passend dazu wechselt die Tonspur von lockeren Strandbar-Klängen zu mulmig machenden Sounds -, zum andern ist da, von rechts kommend, eine Mieze, die wie zufällig am Pool entlangschleicht – und zwar so, dass ihre Pfoten exakt den unteren Bildrand berühren -, schließlich von seinem Rand hüpft, und zwischen den Büschen verschwindet. Deutlicher hätte Lenzi die Verbindung gar nicht zeigen können, die zwischen dem hereinbrechenden Unheil, d.h. Mord und Totschlag, und diesem Kätzchen als seiner Vorankündigung besteht. Erneut, wie in SPASMO und SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO, heißt das Auftauchen von Samtpfoten, ob sie nun leben oder sterben, nichts Gutes für unsere Protagonisten.

Etwas später im Film: Dean und Anna Miller, unsere nominellen Hauptdarsteller, konnten den Zombies einmal mehr mit letzter Not entkommen. Sie soll im Auto auf ihn warten, er will den Diner untersuchen, vor dem sie gestrandet sind. Menschenleer ist die Gegend, nichts zu hören, nichts zu sehen, im Innern sitzt bloß, als einzige Überlebende des großen Ausmerzens, ein einsames, jedoch recht unbekümmertes Kätzchen mitten auf dem Tresen, lässt sich von Hugo Stiglitzt kurz streicheln, hüpft dann, wie die Pool-Katze – (je länger ich hinschaue desto mehr kommt es mir vor, dass es sich sogar um ein und dasselbe Tier handelt!) -, auf den Boden, und läuft auf Nimmerwiedersehen davon. Dadurch ergibt sich nicht nur eine spezielle Rahmung – die Katze ist sowohl vor Einbruch einer Katastrophe vor Ort, als auch, wenn die Katastrophe vorüber ist, scheint also völlig unberührt von dem sie umgebenden (und ihr nachfolgendem?) Unheil -, sondern auch eine weitere Motivvariation der uns bereits bekannten Miezen aus den vorherigen Filmen – zumal Lenzi als augenzwinkerndes Detail der Diner-Katze in INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATA sogar einen Milchnapf hingestellt hat, genau einen wie die, aus der ihre Artgenossinnen in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO das tödliche Gift schlecken.

Abb.17&18: Erneut: Die Katze als Todesbote und Nachzehrer. Dabei schleichen und sitzen sie, als könnten sie kein Wässerchen trüben.

Abb.17&18: Erneut: Die Katze als Todesbote und Nachzehrer. Dabei schleichen und sitzen sie, als könnten sie kein Wässerchen trüben.

Fassen wir zum letzten Mal zusammen: Dreimal findet sich in Umberto Lenzis Filmen zwischen 1972 und 1980 ein identischer Komplex aus Signifikanten, die zwar, je nach Film, unterschiedlich arrangiert sind, jedoch stets die gleiche Funktion innerhalb der Narration erfüllen. Kunstwerke dienen dazu, den Tod schöner Frauen parallel zu deren Sterben ebenfalls mitauszuagieren. Die anschließend entstandene Frauenleiche tritt dann aber in Konkurrenz zu den Portraits und Modellköpfen, da sie durch ihre Ähnlichkeit mit diesen Kunstwerken nun selbst an ein solches Kunstwerk erinnert. Katzen sind hierbei für Lenzi Zeichen, deren Auftauchen innerhalb des intradiegetischen Universums entweder darauf verweisen, dass gleich etwas Schlimmes passieren wird, oder dass gar eben etwas Schlimmes passiert ist. Er variiert diesen Zeichen-Komplex, nachdem er ihn in SETTE ORCHIDEE MACCHIATE DI ROSSO sozusagen in seiner simpelsten Grundform exemplarisch durchexerziert hat, später zweimal, und zwar jedes Mal so, dass diese Variation grundlegende Dinge sowohl über die Verfasstheit des jeweiligen Films als auch über die Situation des italienischen Genre-Kinos generell zum Sprechen bringt. Weil SPASMO ein Film auf einer Schwelle ist, wo das klassische Giallo-Format sich entweder komplexeren Thriller-Strukturen wie denen des film noir (vgl. mit SPASMO z.B. das Spiel mit Flashbacks, Zeitsprüngen, Leerstellen in Robert Siodmaks THE KILLERS (1946)) oder simplifzierenderen wie denen des US-Slashers (z.B. TORSO im Vgl. zu Sean Cunninghams FRIDAY THE 13TH (1980)) annähert, muss auch die Signifkanten-Trias aus Kat-ze/Kunstwerk/Frauenleiche gebrochen und neu arrangiert werden – ohne freilich, dass ihre inhärente Bedeutung dabei angetastet wird. Weil INCUBO SULLA CITTÀ CONTAMINATE erneut ein Film auf einer Schwelle ist, wo das italienische Genre-Kino zunehmende in unbewusste, surreale Bereiche wegdriftet, d.h. zunehmend eine, zumindest einer inneren Logik folgenden, stringente Handlung Montagexperimenten opfert, bei denen höchstens eine ästhetische Logik die Bilder ir-gendwie miteinander verbindet (vgl. v.a. Luci Fulcis L’ALDILÀ (1980)), wird unsere Paarung aus Kat-ze/Kunstwerk/Frauenleiche ebenfalls entschlackt, was Logik und Vernunft betrifft, und mit Dingen bereichert, die scheinbar nur dazu da sind, Rätsel aufzugeben. (V.a. Sheilas scheinbar prophetische Gabe, die sie die Zombie-Invasion intuitiv ahnen lässt, weswegen sie überhaupt erst ihren scheußlichen Modellkopf kreiert, oder das Motiv des gepfählten Kopfes, das kein bisschen erklärt wird, und, wie die besten Signifikanten ohne Signifikat bei Fulci, völlig isoliert im Raum stehen bleibt.)

Kommen wir zur Konklusion: Falls Lenzi all das oben Beschriebene bewusst in diesen drei Filmen untergebracht hat – und davon ist auszugehen, will man Meister Zufall nicht über Gebühr strapazieren -, dürfte doch bald endlich mal eine Neuevaluation dieses verkannten, oft gescholtenen Regisseurs ausstehen, oder nicht? Ich jedenfalls finde es wirklich erstaunlich, wie der Mann mittels Katzen, Frauenleichen und einer Handvoll Kunstwerke in nur drei kurzen Szenen nahezu die komplette Genre-Genese italienischer Gialli und Horrorfilme zwischen 1972 und 1980 nachzuzeichnen versteht…